古代軍事制度是如何圍繞兵種構(gòu)建的

在中國古代

,戰(zhàn)爭是歷史發(fā)展的重要推動力之一

,而兵種作為戰(zhàn)爭的基本單位

,其分類與特點自然成為了我們了解古代軍事制度的關(guān)鍵

。從步兵到騎兵

,從水軍到特殊兵種

,每一種兵種都承載著那個時代的軍事智慧與戰(zhàn)略思考

。

我們首先來談?wù)劜奖?div id="m50uktp" class="box-center"> ,這一最古老、最基礎(chǔ)的兵種

。步兵可以說是伴隨著戰(zhàn)爭的出現(xiàn)而產(chǎn)生的

,他們通常是軍隊中的主力

,承擔著正面作戰(zhàn)的重任

。在古代

,步兵的裝備相對簡單

,主要是刀

、槍

、劍

、戟等近戰(zhàn)武器

,以及弓箭、弩等遠程攻擊武器

。步兵的優(yōu)勢在于其數(shù)量龐大,能夠形成密集的陣型

,通過集體的力量來對抗敵人。同時

,步兵的適應(yīng)性也非常強,無論是在平原

、山地還是城市巷戰(zhàn)

,步兵都能夠發(fā)揮出其獨特的戰(zhàn)斗效能

。

騎兵的優(yōu)勢在于其高度的機動性和突擊能力

。騎著戰(zhàn)馬的騎兵可以在短時間內(nèi)快速移動

,對敵人進行迅猛的沖鋒

,打亂敵人的陣腳

。在中國古代

,北方游牧民族如匈奴、蒙古等

,就是憑借強大的騎兵力量

,屢次對中原王朝構(gòu)成威脅

。為了應(yīng)對騎兵的威脅,中原王朝也不斷加強自己的騎兵建設(shè)

,培養(yǎng)出了如漢朝的羽林騎、唐朝的玄甲騎等精銳騎兵部隊

。

水軍則是古代戰(zhàn)爭中另一重要的兵種

。中國是一個擁有眾多河流湖泊的國家

,因此水戰(zhàn)在古代也是屢見不鮮

。水軍主要負責江河湖泊以及近海的防御與進攻

。他們通常乘坐戰(zhàn)船

,使用弓箭

、長矛等武器進行戰(zhàn)斗

。水軍的特點在于其對于水域的熟悉和利用

,能夠通過控制水道

、設(shè)置障礙等手段來制約敵人的行動

。在三國時期

,赤壁之戰(zhàn)就是一場典型的水戰(zhàn),東吳水軍憑借出色的戰(zhàn)術(shù)和指揮

,成功擊敗了曹操的北方大軍。

除了上述三大兵種外

,中國古代還存在一些特殊兵種,如象兵

、火器兵等

。象兵是一種以大象為坐騎的兵種

,主要在南方地區(qū)使用

。大象體型龐大

,力量驚人

,能夠給敵人帶來巨大的心理震撼和物理傷害?div id="jfovm50" class="index-wrap">;鹌鞅鴦t是隨著火藥技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的新型兵種

,他們使用火槍

、火炮等火器進行遠程打擊

,對于傳統(tǒng)的冷兵器兵種構(gòu)成了巨大的威脅

。

在探討了中國古代兵種的分類之后

,我們不難發(fā)現(xiàn)

,每一種兵種都有其獨特的特點和優(yōu)勢

。步兵穩(wěn)重厚實

,是戰(zhàn)場上的中堅力量

;騎兵迅捷如風

,是突擊和追擊的利器

;水軍靈活多變,控制著水域的制勝權(quán)

;而特殊兵種則以其獨特的戰(zhàn)斗方式,為戰(zhàn)爭增添了更多的不確定性和變數(shù)

。

這些兵種在戰(zhàn)爭中的相互配合與運用,構(gòu)成了中國古代軍事制度的豐富內(nèi)涵

。從古代的戰(zhàn)國紛爭到秦漢一統(tǒng)

,從三國鼎立到唐宋盛世

,再到明清交替

,每一次歷史的巨變背后

,都離不開這些兵種在戰(zhàn)場上的拼搏與犧牲

。

如今

,當我們回望歷史時

,這些古代兵種或許已經(jīng)消失在了時間的長河中,但他們所承載的軍事智慧和精神卻永遠值得我們銘記和學習

。在未來的歲月里

,讓我們繼續(xù)傳承和發(fā)揚這份寶貴的軍事遺產(chǎn)

,為國家的繁榮與安寧貢獻自己的力量

。

求古代兵種,編制

中國古代軍隊的編制及四大兵種

ZT現(xiàn)代軍隊編制一般都是統(tǒng)一的

,在平時和戰(zhàn)時的編制基本相同

,要調(diào)動的話也是成建制的調(diào)動

。但中國古代軍隊往往有兩種編制

,一種是平時組織訓練的編制

,另一種是戰(zhàn)斗部隊的編制。當要組建參戰(zhàn)部隊時需要打破原來的編制

,將士兵重新組織到新的戰(zhàn)斗編制中去。

中國古代軍隊編制的另一個重要特點是

,基本的固定編制規(guī)模逐漸縮小

,越到后來

,千人以上的部隊就越是習慣于采用臨時組編的辦法來編成

。

1

、什伍之制

5進位以及10進位制是人類普遍采用的記數(shù)方法

,因此也很早就用來計算并編制士兵

。中國古代軍隊的基本編制單位就是一五一十點數(shù)的“什伍”之制

。另外古代展開軍隊作戰(zhàn)時往往會排列左、右兩路或左

、中、右三路的陣勢

,由此影響到軍隊有時要采用2進位或3進位(包括其倍數(shù))的編制。

出土的商代墓葬遺址中

,殉葬人大多是10人一排

,墓外的殉葬坑一般也是10人一組,

陪葬的銅兵器往往也是10件為一捆

,或許當時已經(jīng)有了“什”的士兵編制。有人認為甲骨文中的“行”字也就是10個“什”

,由“百夫長”指揮

;10“行”編為“大行”

,由“千夫長”指揮

;作戰(zhàn)時習慣按照左

、中

、右各一個“大行”來排列陣勢,投入戰(zhàn)斗的3個大行就稱之為“師”

,是商代最基本戰(zhàn)略單位。據(jù)說商王親自率領(lǐng)的“王師”就是由3個“師”組成

。不過根據(jù)安陽一個商朝墓葬出土的戰(zhàn)車來看,卻是5輛一組

,前三后二

,每輛有3套作戰(zhàn)武器

,說明每輛有3名士兵

;另外前面又有3個殉葬坑

,每坑殉葬5人

,看來應(yīng)該是為前面3輛戰(zhàn)車提供勤務(wù)的徒役

。另一處車馬坑則是集中埋葬了25輛戰(zhàn)車

。據(jù)此推測,再結(jié)合一些史料的記載

,商代的戰(zhàn)車編制是實行5進位制的。5輛一隊

,5隊、25輛戰(zhàn)車組成的戰(zhàn)斗單位由“馬亞”指揮

;而出動100輛戰(zhàn)車時的指揮官叫“多馬亞”

;一次出動的戰(zhàn)車如果超過了二、三百輛

,就要由商王親自指揮了。

一般認為商代開創(chuàng)的這種什伍之制后來被周朝繼承

。周武王伐紂發(fā)布《牧誓》就提到“百夫長”

、“千夫長”

。而周代的軍隊也是以戰(zhàn)車為核心

,1輛戰(zhàn)車及其配屬的步兵合稱“乘”,是最小的編制單位

。乘戰(zhàn)車的甲士是3名,至于配屬的步兵究竟有多少

,眾說紛紜。按照成書于戰(zhàn)國時期的《司馬法》一書的說法

,每乘是甲士10名(3名上車作戰(zhàn)

,7名在車下作戰(zhàn))

,徒役20名。但也有人認為20個徒役中只有5名承擔養(yǎng)馬

、炊飲

,另外15名也參加戰(zhàn)斗。比較一致的說法是每5乘編為1隊

,由仆射指揮;每兩隊(10乘)由“官”指揮

;每10隊(50乘)編為“卒”,由“卒長”指揮

;每2卒(100乘)編為“師”

,由“師氏”指揮

。周代仍然以“師”為基本單位

,但師的數(shù)量逐漸增加

,據(jù)說西周有14個師

。

春秋時期軍隊中步兵比重逐漸增大,根據(jù)藍永蔚《春秋時期的步兵》一書的研究

,認為這一時期每乘步兵從25名逐漸增加到50名

、75名

,而楚國軍隊每乘步兵為100名

。西周時作戰(zhàn)在排列陣勢時一般將參戰(zhàn)部隊分為左、中

、右3個集群,號為“三軍”

,并按照集群的戰(zhàn)術(shù)重要性又稱為上、中

、下軍

,而以總指揮所在的中軍地位為最高

。春秋時期各國之間戰(zhàn)爭頻繁

,這種戰(zhàn)術(shù)單位逐漸固定

,成為“師”以上的又一編制單位

。各個諸侯國編成的軍數(shù)目不同,有的有3軍

,有的有4軍,有的有6軍

。軍所隸屬的戰(zhàn)車以及士兵數(shù)量并不完全一致,一般來說在200乘上下

。步兵逐漸在獨立作戰(zhàn)中也形成了新的編制

,據(jù)《國語》記載吳國步兵的編制

,為10進位制的:10人為隊

,10隊為行

,10行為旌

,10旌為軍

。

戰(zhàn)國時期步兵成為主力,各國編制不盡相同

。據(jù)《周禮》(一般認為該書反映的是儒家理想中的國家制度,其中有一些是成書時的制度)的說法

,步兵每5名編為“伍”,由伍長指揮

;5個“伍”(25人)編為“兩”

,由“兩司馬”指揮

;4個“兩”編為“卒”(100人)

,由“卒長”指揮

;5個“卒”編為“旅”(500人)

,由“旅帥”指揮;5個“旅”編為“師”(2500人)

,由“師帥”指揮;5個師編為“軍”(12500人)

,由“軍將”指揮。而《尉繚子》的說法

,可能是魏國的步兵編制:5人為伍

,10人為什

,50人為屬,100人為閭

。《商君書》提到的可能是秦國的步兵編制

,則5人為伍

,50人設(shè)“屯長”

,500人設(shè)“五百主”

,1000人設(shè)“二五百主”

。騎兵的編制應(yīng)當與此相近

。

總的來看

,早期步兵都以5人為戰(zhàn)斗單位

。據(jù)《司馬法》一書

,5人分別使用弓

、殳

、矛、戈

、戟,成縱隊戰(zhàn)斗隊形時

,短兵器在前、長兵器在后

。5個伍排列成一個方陣“兩”

,兩司馬為甲士

,居中擔任指揮

?div id="jfovm50" class="index-wrap">?磥磉@種步兵戰(zhàn)術(shù)與基本編制配合得很好

。

秦國實行全民皆兵,索性將成年男子一律稱之為“士伍”

。平時按照居住地點就近編伍,由各郡的郡尉

、各縣的縣尉負責訓練,警備治安

。大規(guī)模征發(fā)參戰(zhàn)時

,就由郡尉

、縣尉率領(lǐng)上前線

。

參戰(zhàn)時由朝廷任命的統(tǒng)帥進行實行戰(zhàn)時編制

,委派若干“將軍”分領(lǐng)幾個作戰(zhàn)集群

,集群下將各地征發(fā)的士兵按其地域集中編制為某一戰(zhàn)斗部隊,號為“部”

,由朝廷委派的“校尉”指揮

;部下分為若干個(一般也應(yīng)是5進位制)“曲”,約1000人

,由“軍侯”指揮;曲以下按平時基本編制

,整編為伍(有伍長)、什(有什長)

、隊(50人或100人

,有隊率)

、屯(500人

,有屯長)

。另外每一級軍官都可支配約占編制10%的另編人員為隨從親兵

,擔任警衛(wèi)、通訊等特別戰(zhàn)地勤務(wù)

。

漢代軍隊編制沿襲秦代。按照戰(zhàn)時編制的常備軍逐漸固定

,以部為基本單位。部由校尉指揮

,因此部有時也稱“?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。校尉出缺由軍司馬代領(lǐng)

。東漢時直屬朝廷的北軍“五校尉”部隊稱之為“五營”

,每營應(yīng)該相當于過去的部

,但編制定額僅千人左右

。校尉的級別相當于郡尉(比二千石),軍侯相當于縣尉(比六百石)

,屯長

、隊率相當于縣吏(比二百石

、百石)

。以下的什長

、伍長不算官

。部以下的編制不固定

,根據(jù)任務(wù)各有幾個“曲”

;而部以上的編制也不固定,由朝廷根據(jù)戰(zhàn)略方向

、戰(zhàn)役任務(wù)委派的將軍,指揮根據(jù)該任務(wù)而組編的幾個部

,構(gòu)成一支某個戰(zhàn)役或戰(zhàn)略方向的兵力,有時就稱軍

。將軍的指揮部由于要在野地宿營搭建帳篷而稱之為“幕府”

,朝廷往往給予相當大的人事權(quán)力

,允許臨時任命幕府官員

,因此將軍出征也就叫做“開府”

。

三國兩晉南北朝時期軍隊的基本編制情況相當混亂

,史籍的記載也不明確?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?偟内厔菔遣俊⑶牡匚蝗找嫦陆?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,成為將領(lǐng)的隨從親兵,其中大多數(shù)都是將領(lǐng)的奴仆

,沒有人身自由

,最后部

、曲聯(lián)稱

,成為法律限定的一種賤民。而將軍越封越濫

,所領(lǐng)的“軍”的員額不斷縮小。

西晉時每一軍編制僅1500人左右

,而東晉時將軍踔臉晌 墓俚某坪擰D銑 跛問苯 喲籩鹵嘀莆 ⒋保▃huang,原義為軍隊的旗幟)

、隊3級

,隊以下仍為傳統(tǒng)的什伍之制。隊約有200人上下

,設(shè)“隊主”

;若干隊合為幢

,設(shè)“幢主”

;一般3幢合為軍,1軍約3000人

。軍以上無固定編制,由朝廷臨時任命“都督”或“統(tǒng)軍”

。

關(guān)于北朝時期軍隊編制情況,史籍記載不是很明確

。據(jù)說北魏時期也是以隊

、幢

、軍3級為基本編制

。但據(jù)說軍僅千人左右,則或許是100人左右為隊

,以上3隊1幢、3幢1軍

。指揮官分別為軍主、幢主

、隊主

。軍以上編制不固定

,根據(jù)戰(zhàn)時需要組編由“統(tǒng)軍”

、“別將”、“都督”等指揮

。

西魏、北周的府兵制對傳統(tǒng)軍隊編制的改革力度較大

。據(jù)說當時在皇帝之下設(shè)6個柱國大將軍,每個柱國大將軍管轄兩個大將軍(共12名)

,每個大將軍管轄兩個“開府”(共24名開府)

,每個開府管轄兩個“儀同”(意思為儀仗可以與開府相同

,總共48名)

。這些聽上去級別很高的軍官實際指揮的士兵實際并不多,每個開府所指揮的是“軍”(也叫“團”)

,但是實際上只有2000人左右;每個儀同指揮約1000人左右

。千人以下的編制情況不明,但想來應(yīng)該還是傳統(tǒng)的什伍之制

。

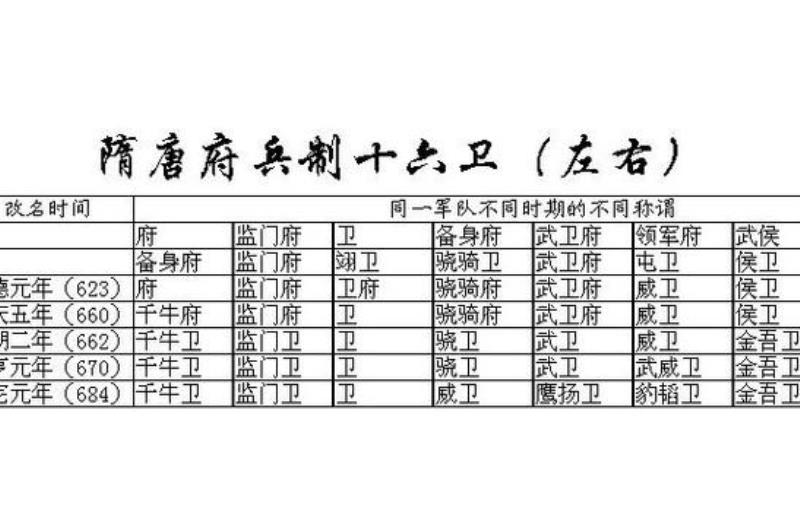

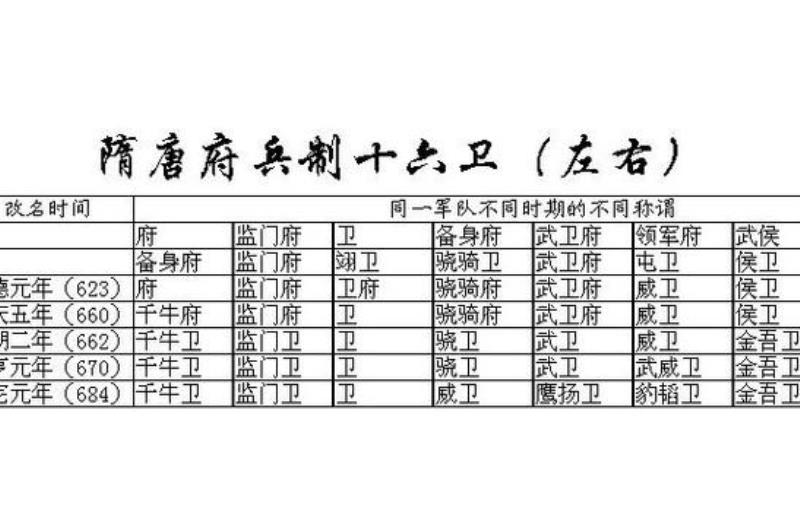

隋唐繼承了府兵制度

,尤其是唐府兵制的編制非常規(guī)整

。各地遍設(shè)折沖府

,為組織、訓練的編制單位

,管轄兵員1200—800人,設(shè)折沖都尉

,副手為兩位果毅都尉;府下轄4—6個團

,每團兵員200人

,設(shè)校尉為主官

;團下轄2旅

,每旅兵員100人,設(shè)旅帥為主官

;旅下轄2隊,每隊兵員50人

,設(shè)隊正為主官;隊下轄5火

,每火兵員10人

,設(shè)火長。戰(zhàn)國以來傳統(tǒng)的“伍”被取消

。全國的折沖府數(shù)目龐大

,在唐太宗貞觀年間就達到了643個

,分別由朝廷的12衛(wèi)大將軍統(tǒng)帥

。

以上這種府兵的編制只是組織、訓練編制

,至于府兵上番組成的戰(zhàn)斗部隊的編制究竟如何,是否仍然和平時的編制相同

?盛唐時期各邊境軍區(qū)軍隊的基層編制如何?尚存有疑問

。但很明顯的是

,到唐中期后

,府兵的這套編制已實際被廢除

。

五代時期戰(zhàn)亂頻仍,無所謂平時戰(zhàn)時

,軍隊的編制就是戰(zhàn)斗編制。到后周時組建基本戰(zhàn)斗部隊編制:100人為1個“都”

,都有“都頭”

;5都組編為1個“營”(500人)

,營有“指揮”

;5營即組編為1個“軍”(2500人)

,軍有“都指揮使”或“都虞候”

,或直接稱“軍主”;10個軍編為1“廂”(25000人上下

,從戰(zhàn)斗中的左、右兩翼發(fā)展而來)

,廂有“都指揮使”,或直接稱“廂主”

;左

、右兩廂編成一個戰(zhàn)略方向的總兵力,一般大約為50000人上下

,由皇帝派出的節(jié)度使統(tǒng)帥

。這或許就是從唐代軍隊的戰(zhàn)時編制發(fā)展而來的

。

后周的制度被宋朝全盤沿用

。宋軍以標準為500人的營(一般直接稱“指揮”)為基本單位

,統(tǒng)計兵力都計算有多少指揮,調(diào)動組編也以指揮為單位

,一般并不拆散

。營下的為100人的都

,有都頭

;都以下的編制應(yīng)該是什伍之制,有軍頭

、“十將”(管轄10人)等士官的名目。

理論上5營編1軍

,但實際上往往不足額(也有相反的情況)。而軍以上的廂由于兵員過多

,因此朝廷往往采用抽軍辦法

,使廂并不足額,甚至進一步撤消廂的番號

。北宋中期后廂幾乎已全部架空,朝廷直接指揮并調(diào)動軍

,廂都指揮使成為武官的虛銜。

先后與宋皇朝對峙的遼

、西夏

、金

、元少數(shù)民族皇朝軍隊的編制情況史載不明

。

最著名的是金朝的“猛安謀克”制度。猛安原義是“千夫長”

,謀克原義為“百夫長”,在謀克之下有什長、伍長

。可見原來女真族軍隊也是采用10進位制的編制方法

。以后將被征服的各部落武裝也按此制編制成軍

,若干個猛安編為“司”

,設(shè)立都統(tǒng)司指揮

。隨著金朝的迅速擴張,難以嚴格貫徹原有編制

,在鞏固了對于中原地區(qū)的統(tǒng)治后,1175年金朝曾經(jīng)重新編制猛安

、謀克,按照女真人全民皆兵的傳統(tǒng)

,每謀克300戶

,7—10個謀克編為1個猛安

。1183年編成220個猛安

,1878個謀克,61萬多戶

,平均每謀克有327戶,大約每個猛安下有8個半謀克

。但是女真社會急劇變化

,原來天經(jīng)地義的服役從征逐漸不再能吸引青年人

,猛安

、謀克的職位世襲,官愈多而兵日少

,金末謀克平均只有25人,除去旗手

、鼓手等,戰(zhàn)斗兵僅18人

,而猛安平均也僅轄4個謀克而已

。

蒙古興起后建立的軍隊也是按10進位制編制的,10人為隊

,有隊長或稱“牌子頭”

;10隊組成1個“百戶”

,10個百戶組成1個千戶

,10個千戶組成1個萬戶,萬戶為蒙古軍最高編制單位

。百戶、千戶

、萬戶既是編制單位

,也是長官的名號

。不過實際上編制往往并不足,比如有7000人以上的為“上萬戶”

,5000人以上為“中萬戶”,不滿3000人為“下萬戶”

。同樣

,千戶

、百戶也是按照這個比例分出上

、中、下

。入主中原后元朝軍隊大體上保持這一基本編制。

宋軍是職業(yè)軍隊

,理論上不應(yīng)再有平時

、戰(zhàn)時編制的區(qū)別

。但是實際上這套編制在戰(zhàn)時運轉(zhuǎn)并不理想

。到北宋中期又發(fā)生轉(zhuǎn)變

。范仲淹在主持陜西防務(wù)時

,為適應(yīng)作戰(zhàn)需要而重新整編軍隊:以5人為“伍”,5伍(25人)為“隊”

,5隊(125人)為“陣”

,20隊(2500人)為“將”?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!皩ⅰ弊鳛楠毩?zhàn)術(shù)單位,直接指揮下屬

。

后來他的部下蔡挺在宋神宗改革時又將這一編制改動后向全軍推廣:10人為“火”

,5火為隊(50人)

,10隊為營(即指揮

,500人)

,若干個營組編為“將”(根據(jù)戰(zhàn)役需要3000—10000人不等)

。指揮以下完整編制調(diào)動,將的編制也盡量保持穩(wěn)定

,指揮官有“將”和“副將”,下屬盡量不打亂

。1081年全國建立起92將

,號為“將兵法”

。

南宋皇朝在顛沛流離中匆猝建軍

,重新將“軍”作為獨立戰(zhàn)術(shù)單位

,把原來的“將”組編為若干個軍

,設(shè)“統(tǒng)制”或“統(tǒng)領(lǐng)”為軍指揮官;又按照戰(zhàn)略防御方向?qū)ⅰ败姟苯M編為若干個“大軍”

,設(shè)“都統(tǒng)制”或“護軍”為統(tǒng)帥。如韓世忠為“前護軍”

,以楚州(今江蘇淮安)為中心組織防御

,下轄11個統(tǒng)制

、13個統(tǒng)領(lǐng)

,有63將編制,約8萬兵馬

。劉光世為“左護軍”,下轄10軍

,防御淮北方向

,約有5萬多兵馬。張俊為“中護軍”

,有11軍

、99將編制

,以建康(今南京)為中心展開

,兵力約為8萬人

。岳飛為“后護軍”以鄂州(今武昌)為中心組織防御

,轄12軍,有84將編制

,10萬多兵馬。吳玠為“右護軍”

,在今陜南一帶展開

,約7萬人

,編制較為混亂

。

不過至1139年與北方金朝和議成功后,南宋朝廷就裁撤了“大軍”的編制,由朝廷直接控制各軍

。軍以下仍然保留將

、營

、隊

、火的基本編制。

朱元璋在占有江南地區(qū)后開始整編軍隊

,規(guī)定每10個士兵組成1個“小旗”,5個小旗組成1個“總旗”

,兩個總旗組成1個百戶,10個百戶組成千戶

,5個千戶設(shè)1指揮

。

建立明朝后根據(jù)劉基的“軍衛(wèi)法”建議,各省設(shè)都指揮使統(tǒng)轄駐軍

,以下分設(shè)衛(wèi)

、所。每衛(wèi)編制5600人

,設(shè)置指揮;衛(wèi)下轄5個千戶所

,每所1112人,設(shè)千戶

;千戶下轄10個百戶所

,每所112人,設(shè)百戶

;百戶下轄2總旗;總旗下轄5小旗

。

和以前的朝代一樣

,明代這套衛(wèi)所制的軍隊編制也沒有貫徹始終

,到了明中期后

,明軍的編制又隨著募兵制的盛行而發(fā)生變化

。而且這種新的編制因為募兵常常是由各地將領(lǐng)在本鎮(zhèn)(相當于軍區(qū))組織的

,全國并不統(tǒng)一。朝廷直接指揮的“三大營”開始采用“營”為基本編制

,回到過去宋代的編制。營設(shè)參將

,以下仍然沿用小旗

、總旗

、百戶的基本編制

。

在福建、浙江編制的抗擊倭寇的軍隊

,則以5進位制,5人為伍

,5伍為甲

,5甲為隊,若干個隊組成營

,若干個營組成鎮(zhèn)

。戚繼光的“戚家軍”則又不同

,5人為伍

,2伍為隊,4隊為宗

,5宗為哨,4哨為營

。戚繼光在薊鎮(zhèn)組編的軍隊

,又采用3進位制的編制:12人組成“隊”(分為殺手隊和鳥銃隊

,前者以近距格斗為主

,2名圓牌手

、2名狼筅手

、2名長槍手兼弓箭手、2名鈀手兼火箭手

、2名大棒手兼弓箭手、1名火兵和1名隊長混編

;后者10名鳥銃手和1名火兵

、1名隊長)

,3隊組成1旗(設(shè)1名旗總,共37人)

,3旗組成1局(設(shè)1名百總

,共112人)

,3局組成1司(設(shè)1名把總

,共449人),2司組成1部(設(shè)1名千總

,共899人),3部組成1營(設(shè)將官

,共2699人)

。

滿族軍事實力在關(guān)外逐漸壯大的同時,開始建立八旗制度

。其兵民合一

、平戰(zhàn)一體的基本編制是10人為1隊

,若干隊組成“塔坦”(村落

,設(shè)章京),4個塔坦組成1個“牛錄”(以300人為標準

,設(shè)佐領(lǐng)),5個牛錄組成1個“甲喇”(設(shè)參領(lǐng))

,5個甲喇組成1個“固山”(即“旗”,設(shè)固山額真

,即旗主)

。牛錄為基本戰(zhàn)術(shù)單位,固山為戰(zhàn)略單位

。這套編制后來推廣于蒙古八旗和漢軍八旗,但實際往往并不足額

。比如蒙古

、漢軍八旗不到300人就可以編為牛錄

。入關(guān)后八旗兵長期維持這一編制體系

。

作為清朝入關(guān)后主要軍事力量的綠營兵,是由入關(guān)時逐步收編投降的明軍組成的

,而明末軍隊已不復(fù)有全國統(tǒng)一的編制,綠營兵的編制開始就很混亂