最佳回答

蒼耳子

2023-07-18 03:25:37

對于干燥綜合癥來說

,中醫(yī)主要是以口服中藥配合針灸調(diào)理為主

,干燥綜合征的臨床比較常見,患病后患者可以選擇養(yǎng)陰清肺湯

,清營湯等中藥湯劑治療

,有一定的效果

,同時可以配合中醫(yī)的穴位針刺促進病情的康復治療時

,要多喝水

,多吃生津止渴的食物

,吃辛辣刺激性的食物。

最新回答共有5條回答

-

2023-07-18 06:06:07

2023-07-18 06:06:07成都-陳**

回復

-

2023-07-18 06:06:07

2023-07-18 06:06:07杭州-毛**

回復干燥綜合征是一種累及全身外分泌腺的慢性炎癥性的自身免疫性結締組織病

。因主要侵犯淚腺,故以眼和口的干燥為主要臨床特征。本病有原發(fā)性和繼發(fā)性之分,后者除口眼于燥外,尚同時伴發(fā)其他結締組織病,以類風濕性關節(jié)炎多見。干燥綜合征任何年齡都可以發(fā)病,但以中年女性居多。本病病程進展緩慢,一般預后良好,伴發(fā)惡性淋巴瘤者,預后較差。干燥綜合征屬中醫(yī)的“燥證”、“燥痹”等范疇。

病因病理

干燥綜合征的病因為素體陰虛,復感火熱溫燥之邪;或嗜食辛辣香燥、或過服補陽燥劑;或房勞過度,均傷津耗液,致陰虛燥甚而為燥證。

病理變化為火熱溫燥或濕熱毒邪,傷津耗液,致體內(nèi)陰液不足,臟腑失于滋潤:肝陰不足,則眼干澀,視物模糊;肺胃陰傷,則咽干聲嘶,或干咳便秘。陰虛內(nèi)熱測五心煩熱。燥熱陰傷,血瘀絡痹測見皮下紫斑、關節(jié)疼痛。病延日久,陰傷氣耗,進而陰損及陽,陰陽俱虧。

辯證分型

1)燥熱陰虧癥狀:兩國干澀,口咽干燥,五心煩熱,小便短赤,大便燥結,或伴干咳無疾。舌紅,苔少或無苔,脈細。

證候分析:燥熱陰虧,肝陰不足,則兩目干澀;肺胃陰傷測口咽干燥,干咳無疾,大便燥結;陰虛內(nèi)熱,則五心煩熱,小便短赤;舌紅,苔少或無苔,脈細,均為燥熱陰虧之征。

2)燥熱血瘀癥狀:口眼干燥,兩國紅赤或有異物感,腮部腫脹熱痛,皮下紫斑,或伴關節(jié)疼痛。舌黯紅或有瘀斑,苔光或薄黃燥,脈細澀。

證候分析:燥熱津傷,失于儒潤,則口眼干燥,或眼中異物感;燥熱入血,血熱內(nèi)迫,則目赤;血熱瘀毒,則腮部腫脹熱痛;考試大網(wǎng)站整理血燥而瘀,溢于肌膚則皮下紫斑;痹阻絡脈測關節(jié)疼痛;舌黯紅或有瘀斑,苔光或薄黃燥,脈細澀,均為燥熱血瘀之征。

3)濕毒化燥癥狀:口苦口黏而干,雙目眵多,但感干燥,腮部腫脹發(fā)酸,牙齦腫痛,胸脘煩悶,納呆食少,口臭,口渴不欲飲,小便短赤,大便溏滯或秘結,關節(jié)紅腫脹痛。舌紅,苔黃膩,脈滑數(shù)。

證候分析:濕熱毒邪,灼津化燥。邪在肝經(jīng)壩u雙目眵多,但感于燥;邪在胃經(jīng),則腮部腫脹發(fā)酸,牙齦腫痛;邪在中焦,則胸院煩悶,納呆食少,口臭,口渴不欲飲;邪在下焦,則小便短赤,大便搪滯或秘結;濕熱之邪,滯留關節(jié),則關節(jié)紅腫脹痛;舌紅,苔黃膩,脈滑數(shù),均為濕熱毒邪內(nèi)盛之征。

4)氣陰俱虧癥狀:形倦神疲,少氣懶言,口干咽燥,聲音嘶啞,兩目干澀,視物模糊,鼻干不適,手足心熱。舌紅胖,苔少而干,脈細數(shù)或細弱。

證候分析:燥熱久稽,陰損氣耗。氣虛,則形倦神疲,少氣懶言;津傷,則口于咽燥,聲音嘶啞,兩目干澀,視物模糊,鼻干不適;陰虛內(nèi)熱壩U手足心熱;舌紅胖,苔少而干,脈細數(shù)或細弱,均為氣陰俱虧之征。

5)陰陽兩虛癥狀:病延多年,見口、眼、鼻干燥,面色蒼白,關節(jié)隱痛不休,頭暈耳鳴,腰膝酸軟,陽痿。舌紅或淡,少苦,脈沉弱。

證候分析:病延日久,陰損及陽。陰虧見口、眼、鼻干燥;陽虛氣弱,血不上榮側(cè)面色蒼白無華;血失溫運,關節(jié)經(jīng)絡失養(yǎng)測隱痛不休;肝腎陰虛,虛陽上擾,則頭暈耳嗚;腎虛陽弱,則腰膝酸軟,陽痿不舉;舌紅或淡,少苦,脈沉弱,均為陰陽兩虛之征。

診斷要點

1)干燥性角膜結膜炎,眼淚減少,甚至外刺激無流淚反應?div id="m50uktp" class="box-center"> ?谇挥谠铮僖簻p少。考試大網(wǎng)站整理或有吞咽固體食物困難,鼻衄、聲嘶等癥,或有身體下垂部非血小板減少性紫癜,關節(jié)疼痛,雷諾現(xiàn)象及淋巴瘤等。

2)類風濕因子陽性,抗核抗體陽性,抗甲狀腺抗體陽性,抗唾液腺導管細胞質(zhì)抗體陽性。唇活組織檢查可見到陽性病灶。

施治原則

1)燥熱陰虧治則:清熱養(yǎng)陰生津潤燥。

2)燥熱血瘀治則:滋陰潤燥,清熱涼血。

3)濕毒化燥治則:清化濕毒,養(yǎng)陰潤燥。

4)氣陰俱虧治則:益氣養(yǎng)陰、潤燥補虛。

5)陰陽兩虛治則:養(yǎng)陰益陽、潤燥補虛。

注意事項

1)干燥綜合征發(fā)病率較高,合理治療及科學調(diào)攝生活,對本病的治療及康復極為重要。

2)平時不宜多用溫燥補藥,忌食辛辣食品及煙酒。

3)避免長期的惡性情緒刺激及勞欲過度。-

2023-07-18 06:06:07

2023-07-18 06:06:07杭州-毛**

回復干燥綜合癥屬于中醫(yī)“燥癥”范疇,癥候表現(xiàn)以內(nèi)燥為主

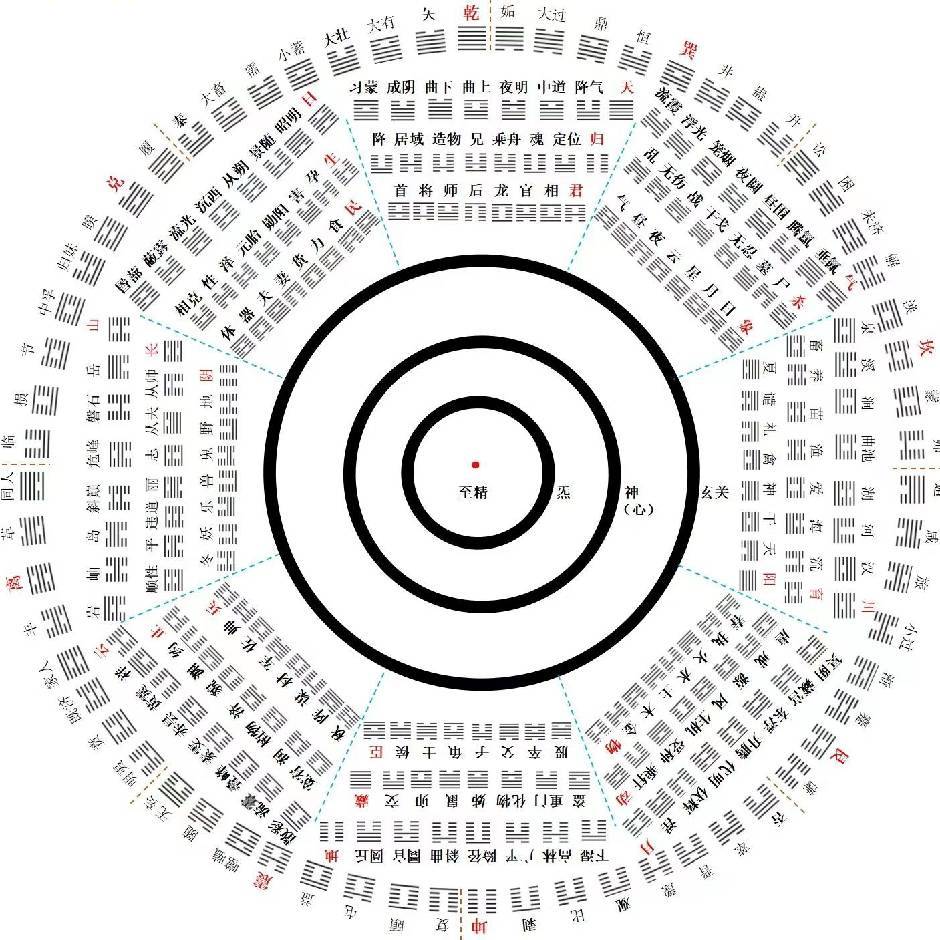

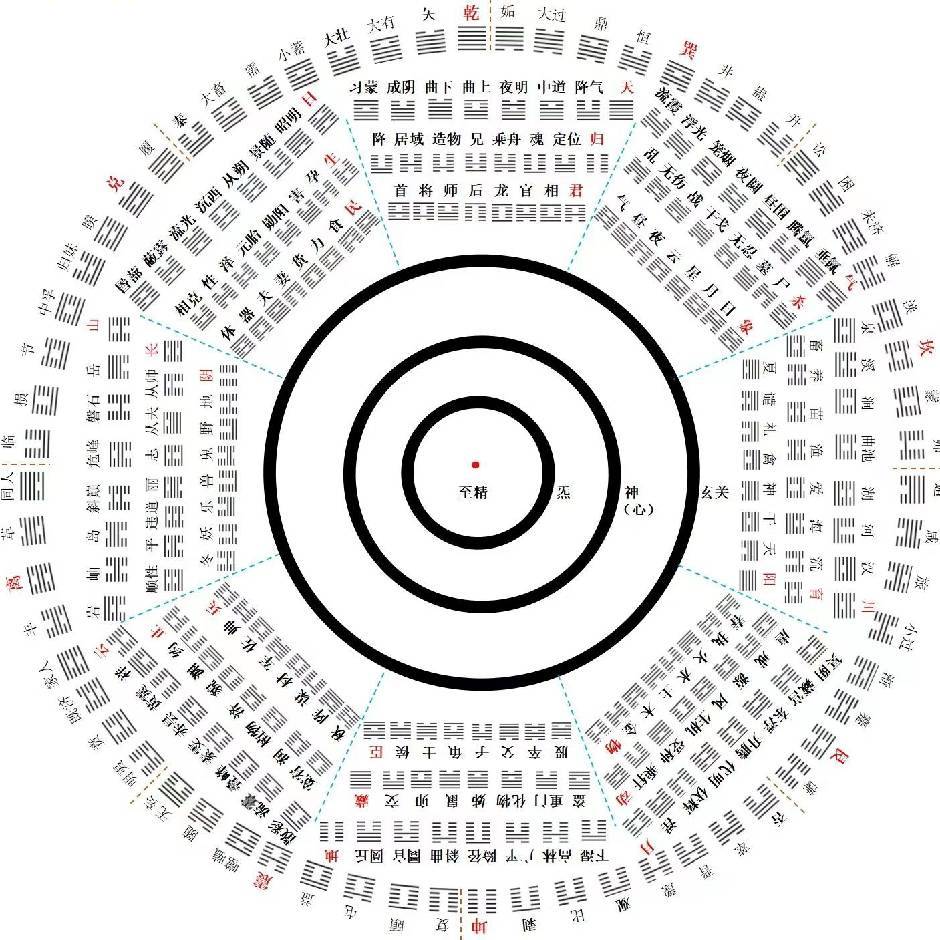

,也有外燥表現(xiàn)。多因內(nèi)熱津傷或久病精血內(nèi)虧,或失血過多,或汗,吐,下后傷津液所致。因此我們把滋陰清熱,養(yǎng)血潤燥作為主要治療法則,即所謂“顧正似是而非需養(yǎng)胃存津,化邪但需潤肺化燥”。中醫(yī)文獻無干燥綜合征一詞,根據(jù)其發(fā)病和臨床表現(xiàn),與中醫(yī)的燥證、周痹、痹證、臟腑痹等有相似之處,如《素問陰陽應象大論》有“燥勝則干”的記載;劉完素《素問玄機原病式》提出“諸澀枯涸,干勁皴揭,皆屬于燥”,對燥病的特點進行了描述;《醫(yī)門法律》對燥邪致病作了較為詳細的論述,指出:“燥勝則干。夫干之為害,非遽赤地于千里也,有干于外而皮膚皺揭者,有干于內(nèi)而精血枯涸者,有干于津液而榮衛(wèi)氣衰,肉樂而皮著于骨者,隨其大經(jīng)、小絡所屬,上下中外前后,各為病所?div id="d48novz" class="flower left">!睂υ餆嶂虏∽髁溯^詳細的論述。路志正在《路志正醫(yī)林集腋》中提出“外燥之痹多兼風熱之邪,其治當滋陰潤燥,養(yǎng)血祛風”,不僅明確提出“燥痹”的病名,而且詳細闡述了該病的發(fā)病和治療。干燥綜合征在中醫(yī)文獻中無相似的病名記載,根據(jù)其臨床表現(xiàn),當屬于中醫(yī)"燥證"范疇。《內(nèi)經(jīng)》首次提出"燥勝則干"的論點,是對燥邪致病病理特點的總概括。中醫(yī)認為本病多因燥邪外襲,風寒熱邪化燥傷陰,或素體陰虛,稟賦不足,或汗、吐、下后津液傷亡等,使陰津、氣血不足,血瘀絡痹所致。病理機制多與肝、脾、腎三臟陰陽失調(diào),陰虛陽盛關系最為密切。治療上多以滋養(yǎng)肝腎、益氣養(yǎng)陰潤燥、養(yǎng)血活血、化瘀通絡等法治之。干燥綜合征在中醫(yī)屬“燥證”范疇,本病的主要病機為肺胃陰虛在先,肝腎陰虛在后,陰虛不復,燥熱自內(nèi)而生,病理關鍵在于陰虛燥熱,輕則肺胃陰傷,重則肝腎陰虛,皆因陰虛在先,燥熱自內(nèi)而生,治療重點當滋陰救液,清燥生津。故滋陰藥當屬改善病理的首要藥物,通過滋陰改善體內(nèi)陰陽失衡之關鍵,增加體內(nèi)物質(zhì)之基礎-津液的來源,以此改善口鼻眼腺體的分泌,提高機體的抗病能力。專家組研制的涼血解毒系列方劑治療干燥綜合征等風濕免疫疾病,治療效果理想穩(wěn)定,病人反映良好,能很好改善病人的口干、眼干癥狀,并且無毒副反應,原服用激素等西藥的患者可逐漸減少激素等西藥用量為零。-

2023-07-18 05:05:57

2023-07-18 05:05:57成都-陳**

回復干燥綜合征中醫(yī)辨證論治研究

SS病因病機復雜,治療方法多樣

,臨證可以根據(jù)SS的病情特點,從臟腑、三焦、氣血津液、八綱及六經(jīng)等進行辨證論治。摘要:

對干燥綜合征的辨證論治進行總結

,包括臟腑辨證、三焦辨證、氣血津液辨證、八綱辨證和六經(jīng)辨證,并分析各種辨治方法的特點及指導干燥綜合征臨床辨證論治的作用。關鍵詞:

干燥綜合征;辨證論治;臟腑辨證;三焦辨證;氣血津液辨證;八綱辨證;六經(jīng)辨證;綜述

干燥綜合征是一種侵犯淚腺

、唾液腺等外分泌腺體,具有淋巴細胞浸潤和特異性自身抗體為特征的彌漫性結締組織病。臨床上主要表現(xiàn)為干燥性角結膜炎、口腔干燥癥,還可累及其他多個器官表現(xiàn)為復雜系統(tǒng)損害[1]。SS又分為原發(fā)性和繼發(fā)性。發(fā)病高峰期為45~55歲,以女性多見,且隨著年齡的增長,系統(tǒng)受累的表現(xiàn)明顯[2]。SS在中醫(yī)學上無相應病名記載,根據(jù)其臨床癥狀,多歸于?燥證??燥痹??頑燥?等范疇。辨證論治作為中醫(yī)學的精華,在SS的中醫(yī)治療中具有重要價值,本文就近年來中醫(yī)辨證論治SS的研究進展做一總結。1從五臟辨治

SS的發(fā)病可累及五臟六腑

,與肝、脾、肺、腎關系密切。從臟腑辨證論治,可以明確SS發(fā)病的具體臟腑,進行更加針對性的辨證治療。1.1從肝論治

肝為剛臟

,體陰而用陽,肝為藏血之臟,血屬陰,故肝體為陰;肝主疏泄,性喜條達,內(nèi)寄相火,主升主動,故肝用為陽。SS患者多有血虛津虧,津虧血燥表現(xiàn)為口鼻干燥,兩目干澀等,通過滋養(yǎng)肝陰,肝血盛則津液充足。顧軍花等[3]從肝臟的臟腑功能、解剖位置及經(jīng)絡分布、五行生克制化、肝膽表里關系及女子與肝的關系等幾個方面論述了SS與肝的關系,并以肝為中心將SS分為肝郁氣滯(柴胡疏肝散)、心肝火旺(梔子清肝飲或瀉心湯)、肝膽(胃)郁熱(左金丸、龍膽瀉肝湯)、肝郁脾虛(歸芍六君子湯合柴胡疏肝散)、肝氣收斂(牡蠣散或金鎖固精丸)、肝腎陰虛(一貫煎或六味地黃丸)、肝虛血瘀(復元活血湯或失笑散)、肝腎精血虧虛(芍藥甘草湯或左歸丸)、陰虛火旺風動(鎮(zhèn)肝熄風湯或天麻鉤藤飲)等。周丹萍等[4]認為,從SS流行病學上看,女性占90%以上,而?女子以肝為先天?,肝血不足,肝失疏泄,津液輸布失常而發(fā)為本病。臨床主要證型包括肝腎陰虛、肝郁氣滯、肝血不足、肝郁脾虛等,治療多予疏肝理氣、養(yǎng)血柔肝、平肝潛陽、育陰生津、益氣養(yǎng)陰、化瘀通絡等。1.2從脾論治

脾主運化水濕

,以調(diào)節(jié)體內(nèi)水液代謝的平衡,脾氣健旺則運化水谷精微的功能正常,脾能升清,氣血生化有源。脾虛不運則最易生濕,而濕邪過多又最易困脾。謝幼紅[5]認為,SS是由于津液生成與運行輸布失常所致,而脾臟在津液的生成與轉(zhuǎn)運中起著重要的作用。SS的發(fā)病與脾虛密切相關,治療應以健脾益氣為根本之法,以黃芪、太子參、白術、山藥、當歸、柴胡、陳皮、丹參、升麻、甘草為基礎方,并歸納為健脾益氣生津法、健脾益氣通陽法、健脾益氣養(yǎng)肺法、健脾益氣化瘀法。王晶等[6]從心脾失調(diào)、肺脾失調(diào)、肝郁脾虛、腎脾兩虛、氣血津液失調(diào)等方面論述了臟腑、氣血津液失調(diào)對SS的影響,并認為SS的治療應重視后天之本脾胃的調(diào)養(yǎng),陰陽平衡的調(diào)和,氣機升降的調(diào)節(jié),氣血津液變化的調(diào)整以及調(diào)暢情志。馮云霞等[7]則從氣陰兩傷、血瘀陰枯、燥毒生風3個方面分析了SS與脾的關系,并從脾氣虛(益氣健脾,滋陰潤燥,溫陽通脈;燥濕健脾,益氣生津)、脾陰虛(補脾益陰,滋胃生津;滋陰潤燥,益氣生津;益胃養(yǎng)陰,清熱生津)2個方面進行論治。1.3從肺論治

肺為嬌臟,喜潤惡燥

,肺居陽位,其氣通天,天氣下行,才能天地交合,化生萬物,肺性清涼,其氣主收斂、肅降,以降為順。戴恩來等[8]認為,?肺為水之上源?,由脾轉(zhuǎn)輸而來的津液要依賴肺氣的宣發(fā)肅降功能,以保證臟腑經(jīng)絡之氣的通暢,因此正常的肺功能對于保證津液的正常輸布起到至關重要的作用。從肺論治,益氣養(yǎng)陰、宣肺通絡為法,以麥冬、沙參、百合、西洋參、黃芪、牡丹皮、天花粉、知母、生地黃、丹參、紫草、蜈蚣為基礎方,治療SS取得良好療效。金實[9]認為,陰虛絡滯、肺失通調(diào)為其病機關鍵,宣肺布津通絡為治療大法,并將藥物分為開肺組(紫菀、桔梗、生甘草)、潤肺組(南北沙參、天麥冬、烏梅肉)、清肺組(桃仁、牡丹皮、生石膏),組成宣肺布津方,運用于臨床取得良好療效。1.4從腎論治

腎主一身陰陽

,腎陰和腎陽,二者相互制約,相互依存,相互為用,共同維持著人體生理上的動態(tài)平衡。腎為封藏之本,其封藏、固攝的作用,可以防止精、氣、血、津液的過量排泄與亡失,同時還可以維持呼吸運動的平穩(wěn)和深沉。張艷等[10]認為,腎水即腎陰,又稱之為元陰、真陰,對各臟腑組織起著滋潤、濡養(yǎng)作用,在治療SS方面提出以益腎陰為根本大法,在補腎基礎上兼補五臟,并根據(jù)病因病理產(chǎn)物的不同隨證治之。吳生元[11]則認為,SS根本原因在于腎陽不足引起的津液代謝失常。具有氣化功能的腎中精氣,對于體內(nèi)津液的輸布、排泄,維持其代謝的平衡,起著極為重要的作用,而腎的蒸騰氣化功能離不開腎陽的溫煦,因此,溫補腎陽、氣化津液應貫穿于SS治法之中,方以益腎蠲痹丸為基礎方。2從三焦辨治

三焦為水液代謝的重要通道

,三焦的疏利與氣機升降、津液輸布密切相關。SS的基本病因與津液的輸布有著密不可分的關系,通過三焦辨證的方式,有利于明確上、中、下三焦的病變部位,根據(jù)三焦功能的特點進行辨證施治。劉維等[12]認為,SS的治療應重在滋陰護津,并根據(jù)三焦病位的不同,所選組方有所倚重,病在上焦注重肺胃,中焦注重脾胃,下焦注重肝腎,同時注意氣血的固護,方能取得較好療效。高龍等[13]則認為,三焦的功能是運行水液、通行諸氣、促進體內(nèi)津液氣化。三焦的通利與否,不僅影響到水液運行的遲速,也影響到肺

-

-