中醫(yī)基礎(chǔ)常識 >

雜談

祝由網(wǎng) 2023-11-11 04:46:36

一、華山正骨學術(shù)流派的形成與發(fā)展

遼寧是東北三省的龍頭

,由于環(huán)境優(yōu)越

、資源豐富

、歷史悠久、文化經(jīng)濟發(fā)達

,出現(xiàn)許多的名城

,其中沈陽、鞍山

、丹東便是各具有特色的三座名城

。沈陽建城2300余年

,有“依照發(fā)祥地

,兩代帝王城”之稱,足遼寧的省會

。鞍山是中國最大的鋼鐵基地

。丹東古稱為安東,因“薛仁貴東征”而得名

,是依山傍水

、美不勝收的邊陲城市。倆弄不僅文化繁榮

,且別具特色

。由于優(yōu)勢的地理環(huán)境以及發(fā)達的經(jīng)濟文化為華山正骨的創(chuàng)立提供了客觀條件。華山正骨肇始與清朝成豐年間

,位于安東東溝(今東港市)地區(qū)

,至今已有160余年.學術(shù)創(chuàng)始人為孫華山先生,人稱孫瘸子

。

孫華山

,字榮,清朝光緒是十八年

,生于安東東溝黃土坎子鄉(xiāng)康家屯

。其父是當?shù)赜忻闹嗅t(yī)骨傷大夫。孫榮兄弟五人中僅是其白幼左腿殘疾

。承蒙其父的憐愛有加

,獨傳其技藝。孫華山十四歲起

,隨父學徒

,苦心專研,醫(yī)術(shù)漸長

。后因機遇師從馬義(清代時期山東地區(qū)華佗醫(yī)派的傳承人)

,精研華佗學術(shù)理論以及臨床醫(yī)技,不斷的專研形成獨立的醫(yī)學體系

。偽滿時期

,他曾在山東

、河北、平津

、黑龍江

、臺灣等地為患者診治,并曾遠赴同本為昭和天皇女兒進行診病治療

。1945年

,孫老先生在安東縣開設(shè)《華山正骨醫(yī)院》任院長兼醫(yī)師,收徒13人:1949年被聘為安鋼鐵東醫(yī)院整骨所所長

;1952年被沈陽市長朱川聘到沈陽市立第二醫(yī)院開設(shè)止骨科:1955年帶20名徒弟調(diào)到市立第一醫(yī)院作為中醫(yī)骨傷專家

。1958年在他的積極努力下,創(chuàng)建了沈陽市正骨醫(yī)院(后改名沈陽市骨科醫(yī)院)

。孫華山先師

,秉承家傳,并傳承了華佗醫(yī)學絕技

,通過一生的實踐

,總結(jié)了一套獨特接骨診療技法(包括手法、及理法方藥等)

,形成完整的骨傷流派體系

,兇此被稱為“整骨大王”;他自制的接骨用藥也在當?shù)乇蛔u為“獨一無二的靈丹妙藥”

。

孫華山先生一生致力于中醫(yī)骨傷事業(yè)的發(fā)展

,并形成了華山正骨學術(shù)流派的醫(yī)學理論體系

,將其學術(shù)思想體系傳承于后輩

。經(jīng)不完全統(tǒng)計,孫先生在世期間共培育了近80名中醫(yī)骨傷接班人

,其中劉海起為華山正骨學術(shù)流派的第四代代表性傳承人

。

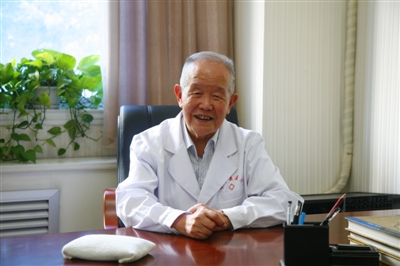

劉海起

,于1961至1976年期間在沈陽市骨科醫(yī)院學習、工作

。師從全國骨傷名老中醫(yī)孫華山

,學徒五年,畢業(yè)后

,繼續(xù)留該院從事臨床工作

。利用1962年至1966年的業(yè)余時間,就讀并畢業(yè)于沈陽業(yè)余醫(yī)學院(現(xiàn)中國醫(yī)科大學成人教育學院)醫(yī)療系

。1976年至1987年

,在遼寧中醫(yī)學院(現(xiàn)遼寧中醫(yī)藥大學)學習、工作.連讀兩年《西學中》和三年中兩醫(yī)結(jié)合專業(yè)《骨科病理研究生》

。留在本校工作后

,取得教授

、主任醫(yī)師職稱。1987年

,因公調(diào)配

,分到北京擔任職位,出任國家中醫(yī)藥管理局首屆法規(guī)處處長

。在此期間

,取得了法學碩士學位和律師資格。其后

,又出任國家藥監(jiān)局中國醫(yī)藥報社社長

,取得了高級編輯職稱。為繼承先師絕技

,始終堅持骨傷手法研究與臨床實踐

,堅持參與國內(nèi)外骨傷科學術(shù)活動

,積極利用個人空余時間進行臨床實踐

。多年來一直出任國務院機關(guān)門診部特邀骨傷科主任醫(yī)師。2011年初

,返鄉(xiāng)發(fā)起成立了遼寧省孫華山骨傷研究院

,當選院長;又相繼發(fā)起成立了遼寧省手法診療研究會

,并在當?shù)爻闪⒘巳A山正骨學術(shù)流派

,于2012年向國家中醫(yī)藥管理局申請為首批全國64家中醫(yī)學術(shù)流派之一,且于當年獲得通過

。

其代表性著作有:

(1)《骨折整復法

、紙殼固定法及其他》發(fā)表于《遼寧中醫(yī)》雜志1978年第一期。

(2)《磁與自然銅促進骨愈合的初步實驗研究》本文在《中華外科雜志》1983年第一期

,和《武漢醫(yī)學院學報外文版》1984年第四期發(fā)表后

。《健康報》學術(shù)版曾摘要簡介

,并曾應尚天裕教授邀請參加了《首屆天津國際骨科學術(shù)會》

,并進行大會交流論文。

(3)《骨傷泰斗孫華山先生史略考》《中國中醫(yī)藥報》2012年4月19日

(4)《發(fā)展手法診療勢在必行》《中國中醫(yī)藥報》2012年7月20日

二 、華山正骨學術(shù)流派的傳承脈絡

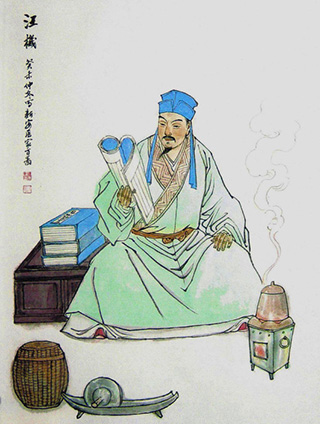

華山正骨學術(shù)流派是遵循華佗的學術(shù)思想

,師從華佗的近代(清中晚朗)嫡傳弟子馬義和孫華山之父孫永和。由孫華山創(chuàng)立華山正骨學術(shù)流派

。孫華山傳承人不儀有其子侄孫殿奎

、孫殿臣、孫殿勝

,還在其游醫(yī)期問將其學術(shù)體系傳授至各地的弟子

,上世紀五六十年代一直跟隨其身邊且學有所成的弟子眾多

,其中包含有劉海起、智占孝

、劉璞

,徐中正、張?zhí)鞂毜鹊取

,F(xiàn)存華山正骨弟子遍布全國各地

,在臨床上應用華山中醫(yī)正骨學術(shù)流派的理論體系指導臨床真診療,取得顯著療效

。

三、華山正骨學術(shù)流派重要學術(shù)成果

(一)流派的學術(shù)思想

1.重視氣血學說

華山正骨立足氣血學說,認為傷科主癥

,全身氣血虛實為本

,局部筋骨傷損為標,治病必求其本

,而本急當先治本

,標急當先治標,須識病機

,各司其職

。內(nèi)治法按傷科不同階段,以活血化瘀

,鎮(zhèn)靜止痛為先

,血不活則瘀不去,瘀不去則骨不能接

,瘀去則新骨生矣

。中期接骨續(xù)筋,祛風散寒

,后期補益肝腎

,舒筋活絡等。外治法以正骨八法為基礎(chǔ)

,輔以拔伸牽引等手法

,在施正骨術(shù)的時候,以“激怒分神一法轉(zhuǎn)移患者注意力

,于不知不覺中完成治療過程

。正如《醫(yī)宗金鑒》中所說,“法之所施

,使患者不知其苦

,方稱為手法也。”

其數(shù)十年的臨床實踐證明

,對絕大多數(shù)傷科病案中

,應當內(nèi)外兼顧,應有外治手法及內(nèi)傷診療理論

,進行辨證論治

,因而合并癥出現(xiàn)較少,損傷的修復較快

。華山正骨學術(shù)流派在臨床實踐中

,要求醫(yī)者對人的生理解剖及其病理、骨與關(guān)節(jié)的構(gòu)成

,筋肉的起止神經(jīng)血管走行

,損傷程度必須熟悉了解,才能達到識其體相

,知其變異

,方可“接觸于外,巧生于內(nèi)

,手隨心轉(zhuǎn)

,法從手出”,以至于在治療傷病的過程中不會旁牛枝節(jié)

、夠手到病除

。

(二)流派學術(shù)成果

1.正骨手法

孫華山先生認為筋骨作為人體去干四肢連鎖和支柱

,治療的目昀治療的目的是將已廢用的肢體恢復其功能狀態(tài)

。在診斷正確情況下,選擇恰當?shù)臅r期施行診療

,選取合適部位

,施用確切之方法,多能達到治療的效果

。華山正骨流派一直重視臨床實踐

,嚴格要求醫(yī)者平日細心揣摸,熟練手法診治

,才能正骨將華山正骨的理論與技藝融會貫通

。孫華山先生將其一生的經(jīng)驗編撰成《正骨學講義》,此書在當時充當著中醫(yī)骨傷學的教學課本

,而且書中分為四章

,闡述了中醫(yī)骨傷發(fā)展歷史、骨學總論

,重點闡述了骨折各論以及關(guān)節(jié)脫化

。此外,孫老先生還撰寫了《中醫(yī)正骨法骨折篇》、《中醫(yī)正骨法筋傷篇》兩書

,各書的章節(jié)分類中科可得知此書的編寫是按照臨床上常見疾病的分類進行整理

,并且重視臨床經(jīng)驗的總結(jié),對于骨傷疾病文字與圖片描述

,圖文并茂

,詳述診療方法。上述著作是上個世紀四

、五十年代全國骨傷界初最早的范本至今任然具有一定的臨床指導價值

。

華山正骨手法多樣,但最為重視的是徒手整復的方法

,并且是華山流派重要的傳承內(nèi)容

。本文以閉合性骨折為主要介紹,手法實施前孫老提倡先行服用獨一散一付

,洗澡(水溫約42℃)后抓攀筋其用意在于清內(nèi)熱緩解肌肉痙攣

,減少抵抗,便于拔伸

,易于施行手法

,減少患者的痛楚,達到快速復位的作用

,如《醫(yī)宗金鑒》所言“法之所施

,患者不知其苦,方稱手法也”

。正骨手法

,首先觀察傷勢并用手摸清,骨折變位形態(tài)辨明病情然后施行手法

,做到心中有數(shù).后讓助手把正患肢

,握住骨折的遠近兩端,術(shù)者以兩拇指平壓于正面的骨折端隆突部位

,其余各指從兩側(cè)伸向?qū)γ嬉酝刑嵯菹碌恼鄱?div id="d48novz" class="flower left">

,兩手掌部逼于斷端的兩?cè),做好準備

,然后命令助手按指示方向?qū)?br />拔伸以平穩(wěn)趨直的力向

,逐漸拉開折斷,隨后術(shù)者兩于合力用勁

,以使得折端突部壓平

,陷端提起,碎骨完復

,歪而復正

,斷端互相接合

,最后檢查骨折部的棱緣及各面,恢復連續(xù)平正

,外觀形正

,長度與健側(cè)相同,即可完成正骨操作

。但足操作過程中要求患者

、助手與術(shù)者之間,相互配合

,行動一致以穩(wěn)

、準、快

、狠的要領(lǐng)達到快速復位的目的

。

此外正骨手法不僅是用于接骨,而且還可以用于矯形

。對于新舊的骨折在愈合期中或愈合后出現(xiàn)角度者可用“壓”的方法可進行矯正

。

手法診療技術(shù)一直是華山正骨流派的重點傳承內(nèi)容,歷代傳承人均重視對手法的掌握

,并遵從《醫(yī)宗金鑒》止骨八法“摸

、接、端

、提

、推、拿

、按

、摩”。此八法現(xiàn)代骨傷臨床上也推崇為骨傷正骨手法的基礎(chǔ)

。在中醫(yī)骨傷治療手法的療效顯著

,并且具有一定的優(yōu)越性,近些年對于手法的研究與整理越來越受到關(guān)注

,形成的手法遠遠超于傳統(tǒng)的正骨八法,如嶺南李氏骨傷學術(shù)流派的發(fā)展研究中整理具自.臨床使用價值的李氏正骨手法竟有十四法

,即“摸觸辨認”

、“擒拿扶正”、“拔伸牽引”為基礎(chǔ)手法

;“提按升降”

、“內(nèi)外推端”、“屈伸展收”

、“扣擠分骨”

、“抱迫靠攏”、“擴折反拔”、“接合碰撞”

、“旋翻回繞”

、“搖擺轉(zhuǎn)動”、“頂壓折斷”

、“對抗旋轉(zhuǎn)”十四法

。在手法復興的時期,華山正骨學術(shù)流派也在臨床實踐中總結(jié)了對于手法的使用研究

。華山正骨學術(shù)流派第四代代表性傳承人劉海起教授則指出“若將形形色色的骨折類型對號

,有時無所適從,從某種意義來看對于醫(yī)宗金鑒正骨八法是有必要發(fā)揮和衍化的

,但是更應該注重其提煉和歸納”

。劉老先生認為摸法是貫穿整個治療過程的手法,而骨折中常用并起到實質(zhì)性作用的是接

、端

、提三法,推拿

、按摩是骨折善后以及軟組織損傷的治療方法

。

接法:在正骨手法中足起著主導的地位,在手法治療骨傷病變時主要是對骨折進行復位即“使已斷之骨合攏一處

,復歸于舊也”復歸與舊是接法的最終日標

,將已斷之骨,整復回原處

,恢復功能

。接骨在前人診療過程中已經(jīng)有根本的體現(xiàn),后世使用的“拔伸牽引”即在接法的基礎(chǔ)上衍生而來

。接法

,是對于復位提出了總則。

端法:要是說接

、端

、提是正骨于法中的基本手法,那么對于端法的闡述是最為仔細的

。端法“從下往上

,或從外向內(nèi),或直端

、斜端也”

,此話中解析了端法涵蓋了眾多的復雜手法,并且在臨床運用中是最為具體的手法

?div id="m50uktp" class="box-center"> !皬纳贤隆辈僮髦凶銓⒐钦鄣倪h端部向連接軀干的近端部位靠近

,使之骨折處接合。

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán) ,注重分享

,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系

,或有版權(quán)異議的

,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理

,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡

,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com)

德發(fā)展概況.png)

高尚品德.png)

者大愛奉獻給高原.png)