生物大分子藥物高效化研究迫在眉睫

目前世界上開展的針對重大疾病如艾滋病、腫瘤等的最尖端

服務于重大疾病防治

會議執(zhí)行主席

、天津大學化工學院長江學者楊志民教授在進行題為“生物大分子藥物高效化的意義與研究展望”的主題評述報告中說,生物大分子藥物包括多肽、蛋白質、抗體、核酸、多糖、多脂等,它們目前主要用于治療腫瘤、艾滋病、心腦血管病等重大疾病。生物大分子藥物的主要優(yōu)點是,對反應物的選擇性及作用具有無法比擬的高效性;大部分生物大分子藥物,如酶類或者基因藥物等均具有可反復作用的藥物活性;大部分生物大分子藥物易于用生化方法大量生產;生物大分子藥物一般均具有高水溶性,因此易于制備成各型液態(tài)藥劑,例如口服劑或針劑等。正因為如此,歐、美、日等國家均認同生物大分子藥物的開發(fā)將是21世紀藥物開發(fā)中最有前景的領域之一中國工程院院士

中國工程院院士

據統(tǒng)計,在46種人類發(fā)明的迄今最重要的藥物中

,生物大分子藥物就占據了其中的7種,比例高達15%。我國高度重視對生物大分子藥物的研究,在《國家中長期科學和技術發(fā)展綱要(2006~2020年)》中,已將“蛋白質藥物”列入第四項“重大科學研究計劃”中。制約發(fā)展的“瓶頸”何在?

資料顯示

,在全世界已經核準的近1萬多種藥物中,生物大分子藥物僅有不到120種。目前,生物大分子藥物的應用還面臨諸多問題,導致了其不能有效、甚至完全不能發(fā)揮應有的療效和作用,制約生物大分子藥物發(fā)展的“瓶頸”究竟在哪里呢?楊志民教授談到,目前使用的依靠高分子聚合物載體

,像聚乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)與會專家還指出,由于生物大分子藥物對靶向疾病的組織和正常組織缺乏選擇性

發(fā)展創(chuàng)新高效傳送系統(tǒng)

楊志民教授認為

與會專家認為

同時

會議執(zhí)行主席

藥理學北大精品課程

『壹』 北京大學349藥學綜合

藥學綜合(763):含有機化學

什么專業(yè)的藥學綜合是349

『貳』 請大家推薦下北大醫(yī)學部的基礎醫(yī)學部藥理學、生化分子

藥理學沒有有名的教授

生化的尚永豐老師和朱衛(wèi)國老師比較有名。

細胞的李凌松老師比較有名

『叁』 復旦藥學院與北大藥學院哪個好啊

北大略好,北大第二復旦第三。不過復旦在張江藥谷

『肆』 我想考北京大學的藥理學專業(yè)的研究生

藥理學專業(yè)大部分在藥學院,你是動物醫(yī)學的本科畢業(yè)嗎?如果是考碩士研究生的話,我建議去藥學院。

『伍』 北京大學藥學院的介紹

北京大學藥學院始建于1941年引,原名為北京大學中藥研究所,1943年以此為基礎建立內了北京大學醫(yī)學院藥學容系,設本草專業(yè)和制藥專業(yè);1952年醫(yī)學院獨立建院,隨之改名為北京醫(yī)學院藥學系,設藥學、藥物化學、應用化學(醫(yī)藥)三個專業(yè);1985年隨學校更名為北京醫(yī)科大學藥學院

『陸』 北大有藥學專業(yè)么

有的

我不是那邊的

我讀藥學的朋友云:相比于臨床、口腔(一本的口腔)好考,很多都是一志愿臨床被調劑到藥學的,但是實際上也就比北大本部低20~30分吧,相對好考

『柒』 北京大學藥學專業(yè)的主干課程有哪些

主要學科和主要課程

1.主要學科:基礎醫(yī)學,藥學 。

2.主要課程:

(1)英語、內數(shù)學、物理、計容算機應用、政治理論課、解剖學概論、生理學概論、細胞生物學、免疫學、病原學、病理生理學;

(2)無機化學、有機化學、生物化學、分析化學、物理化學、藥物化學、天然藥物化學

(3)專業(yè)必選和專業(yè)選修課程。希望幫到你

『捌』 北大藥學考研科目

系所名稱 藥學院

招生總數(shù) 73~75人。

系所說明 本院招生計劃70%為推薦免試。專業(yè)專代碼第屬三位是“5”為專業(yè)學位研究生。

招生專業(yè):藥學 (105500) 人數(shù):43

研究方向 01.核酸化學及光控藥物輸送

02.酶抑制劑

03.藥物先導結構的發(fā)現(xiàn)與優(yōu)化

04.簡潔高效的藥物合成方法及活性分子構效關系研究

05.核酸藥物研究

06.藥用植物資源與質量評價研究

07.天然藥物活性成分及其構效關系

08.靶向給藥系統(tǒng)研究

09.生物大分子藥物載體遞送系統(tǒng)

10.新型靶向給藥系統(tǒng)

11.分子藥劑學-靶向給藥系統(tǒng)

12.神經精神疾病新藥靶點的鑒別

13.基于鈣熒光活細胞篩選方法的建立

14.藥物化學

15.糖化學和糖類藥物

16.糖化學

17.雜環(huán)候選藥物及金屬偶聯(lián)反應

18.醫(yī)藥政策與法律

19.藥物臨床評價與合理用藥

考試科目

1 101思想政治理論

2 201英語一

3 349藥學綜合

『玖』 北京大學藥學院的教學科研

有藥物化學、生藥學、藥劑學、化學生物學和臨床藥學5個博士點和藥物化學、生藥學、藥劑學、藥物分析學、無機化學、臨床藥學6個碩士點;藥學作為一級學科為藥學博士后流動站和“大藥學”博士點,標志著藥學院各學科均可招收博士生。學院現(xiàn)有各類學生2217人,其中博士生、統(tǒng)招研究生、研究生班學生297人,六年制本碩連讀學生570人,四年制本科學生153人,承認教育專升本、?div id="4qifd00" class="flower right">

2001年經教育部批準開始招收6年制本碩連讀的長學制學生。在實施長學制招生計劃和六年一貫、本碩融通的培養(yǎng)模式后,學院注意轉變教學思想,更新“教與學” 的觀念。以不斷提高人才培養(yǎng)質量為目標,在教學體系、教材建設

為適應不同層次人才的需要

教育改革研究《大藥學教學改革與實踐》獲2001年北京市教學成果一等獎

學院的科學研究主要集中在“三大疾病”即心腦血管疾病

近五年發(fā)表論文965篇

『拾』 全國藥理學的大學排名

都不來叫難考

藥物的進擊!突破大腦的防御結界——血腦屏障

潛伏在現(xiàn)代社會的濃烈殺機——腦部疾病

根據內政部2019年的統(tǒng)計

,中國臺灣65歲以上的老年人口已超過352萬人,加上現(xiàn)代文明的節(jié)奏快速,沉甸甸的生活的壓力吞噬著人們的日常,因此受苦于腦部疾病的人口越來越多,「該如何有效治療腦部疾?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?」已是中國臺灣社會至關重要且迫在眉睫的醫(yī)療課題,更是當今腦科學與基因工程的重要目標之一。

與大腦相關的病癥越來越盛行

,如腦癌、阿茲海默癥(又稱失智癥、老年癡呆癥)、巴金森氏癥、肌萎縮性脊髓側索硬化癥(又稱漸凍人癥)、腦中風等,都是我們耳熟能詳?shù)哪X部疾病名稱。

在全球高齡化的趨勢下

,失智癥人口正以驚人速度成長,根據國際失智癥協(xié)會(ADI)的數(shù)據,2015年全球失智癥約有2,980萬人,2018年約5,000萬人,推估2050年將高達1億5,200萬人。同時 ,不斷攀升的失智癥照護成本也為世界各國帶來巨大壓力 ,據估計,2018年全球失智人口的照護成本將近1兆美元 ,2030年將增為2兆美元 。

高齡化席卷全球,當失智癥人口持續(xù)上升

,伴隨著的是龐大的社會照護成本 。(圖/Pixabay) ?此外,統(tǒng)計數(shù)據顯示 ,癌癥不僅雄霸中國臺灣十大死因榜首長達37年 ,亦為目前全球第二大死因。原發(fā)性的腦癌發(fā)生率雖然僅占2~5% ,但另有20~40%病人會有他部位的癌細胞轉移至腦部 ,且惡性腦瘤的平均存活期只有15個月,可見研發(fā)出治療腦癌的有效療法已刻不容緩。

然而

,讓醫(yī)學界喪氣的是 ,在大腦與腦微血管間有著鼎鼎大名的「血腦屏障」(又稱為血腦障壁,blood–brain barrier ,BBB) ,它就像是一層又一層防止外物進入大腦的銅墻鐵壁,讓藥物無法順利進入大腦內部 ,難以發(fā)揮療效 ,使得腦部疾病的治療長期以來面對極為嚴厲的挑戰(zhàn)。

大腦圍墻成功抵擋了細菌大軍 ,卻也阻撓藥物的援救行動

在我們的腦中

,血腦屏障如同戒備森嚴的壁壘一般,層層防衛(wèi)著人體的總司令部,共有三層屏障控制著大腦內外物質的進出,在血腦屏障的嚴格控管之下,只允許「奈米級」的物質往返大腦內外,像是氧氣、二氧化碳、血糖、水、荷爾蒙、病毒等奈米級的物質,都可以順利通過血腦屏障,不過,血腦屏障卻阻止了大分子物質的出入,如蛋白質、外來的細菌和絕大多數(shù)的藥物,都無法進入人體的大腦。血腦屏障對大分子物質的無差別阻擋,讓身為大分子的藥物總是被拒于門外

,因此早期的醫(yī)療多選擇「開顱手術」,直接注射藥物于大腦內,但這種侵入性治療伴隨高度的醫(yī)療風險,嚴重者可能造成癱瘓、意識不清,甚至死亡,其余的物理放射治療或化學藥物治療,也對人體造成極大的負擔,容易損傷造血和免疫系統(tǒng) ,讓病人痛苦萬分 。? 在血腦屏障的阻擋下

,細菌無法侵犯我們脆弱的大腦。(圖/陳儀珈繪制 ,參考自科學人雜志 。) ? 所幸隨著醫(yī)療的進步與技術的發(fā)展,研究發(fā)現(xiàn) ,若能找到無害的奈米級生物或物質 ,將它當作奈米藥物和特定療效基因(目標基因)的運載工具,再配合其他外力協(xié)助 ,就能齊力突破血腦屏障成功抵達大腦 。

學界一般統(tǒng)稱這些運輸工具為「載體」(vector),奈米級的尺寸讓它們能著藥物或目標基因順利通過屏障 ,進入大腦發(fā)揮療效 。如美國葛雷迪納盧(V. Gredinaru )團隊于2016年的研究中,即成功利用病毒(腺相關病毒 ,AAV)作為載體,攜帶著治療用的基因穿過血腦屏障。

學術研究的關鍵突破,讓穿越血腦屏障不再是難事!

葛雷迪納盧團隊所使用的「腺相關病毒」,因感染力極強

,副作用小,又可以捎帶外來的基因,所以相當適合作為載體,經過無數(shù)次的小老鼠活體實驗后,葛雷迪納盧團隊終于在腺相關病毒的幾百萬種不同突變型里,找到了一株無害的病毒(AAV-PHP.B),并成功運載螢光基因通過血腦屏障,最后嵌入老鼠腦神經細胞內,發(fā)光效果長達一年。

值得一提的是

,我國團隊也在血腦屏障的研究取得了重大的成果,2010年長庚大學醫(yī)學院的魏國珍團隊,使用「聚焦超音波」開啟腦癌老鼠的血腦屏障,再將「磁性奈米標靶藥物」以靜脈注射打入老鼠體內,借由外加的磁場,引導血液中的磁性藥物抵達腦癌處,精準殺死老鼠腦部的癌細胞。

2015年長庚大學跨領域醫(yī)工團隊的劉浩澧、魏國珍和林中英等人

,成功研發(fā)了新型載體——「奈米微脂體」。微脂體(liposome)是由與細胞膜成分相同的磷脂質構成,能包覆物質又具高度生物相容性,長庚團隊研發(fā)的新型奈米微脂體,可同時攜帶目標基因和顯影物質穿過血腦屏障,借由顯影物質,讓研究人員可以隨時監(jiān)控載體與藥物的運輸狀況,且目標基因的表現(xiàn)效率比病毒載體系統(tǒng)提升5倍以上!奈米微脂體的結構圖

,外層構造和細胞相似,內部可負載治療用的DNA、奈米藥物。(圖/陳儀珈譯,改自維百科,//en. *** /wiki/Liposome) ? 2019年義大利喬法尼(Gianni Ciofani)研究團隊研發(fā)出「可爆破的奈米載體」,直徑約300奈米,利用材料本身變形產生電能的動力沖過血腦屏障,以超音波引爆此奈米載體后,即可爆破出載體攜帶的藥物,殺死癌細胞。此外,由于這種奈米載體的表面有特殊抗體,能夠讓奈米載體精確地辨識癌細胞,精準殺死癌細胞,是相當重要的實驗成就?div id="d48novz" class="flower left">?上壳叭栽隗w外細胞進行測試,尚未進入活體動物的實驗階段。

綜觀上述腦癌的醫(yī)學研究,可知突破血腦屏障是精準治療腦部腫瘤的基本條件,即使有許多研究成果仍不成熟,尚未能完全應用于臨床治療,卻已為腦癌帶來了更好的治療潛力,為深受腦疾所苦的廣大病人與家屬們帶來新希望。?

聲明: 我們致力于保護作者版權,注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網絡,轉載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

上一篇:

結核病用藥面臨困擾

推薦文章

太易先生有限收徒聲明

2023-07-17

秦以前的醫(yī)德發(fā)展概況

2023-11-11

秦以前的醫(yī)德發(fā)展概況

2023-11-11

德發(fā)展概況.png) 王旭高行醫(yī)高尚品德

2023-11-11

王旭高行醫(yī)高尚品德

2023-11-11

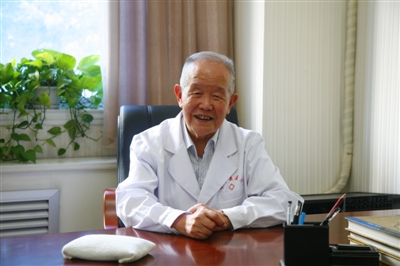

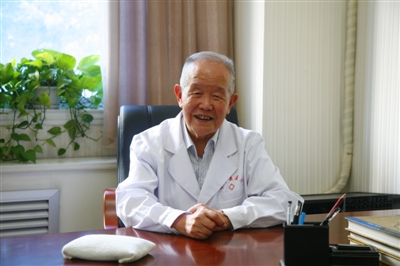

高尚品德.png) 顏德馨-堅守文化自信-不忘岐黃初心

2023-11-11

顏德馨-堅守文化自信-不忘岐黃初心

2023-11-11

把醫(yī)者大愛奉獻給高原

2023-11-11

把醫(yī)者大愛奉獻給高原

2023-11-11

者大愛奉獻給高原.png) 斯人雖逝-風范永存——追憶全國名中醫(yī)高上林先生

2023-11-11

斯人雖逝-風范永存——追憶全國名中醫(yī)高上林先生

2023-11-11

溫疫派主張大劑解毒的余霖

2023-11-11

溫疫派主張大劑解毒的余霖

2023-11-11

經典傷寒派重視扶陽倡五段論的祝味菊

2023-11-11

經典傷寒派重視扶陽倡五段論的祝味菊

2023-11-11

丹溪雜病派擅用參芪補氣的汪機

2023-11-11

丹溪雜病派擅用參芪補氣的汪機

2023-11-11

全生派分半陰半陽的鄒岳

2023-11-11

全生派分半陰半陽的鄒岳

2023-11-11

火神派崇尚仲景學說的李可

2023-11-11

火神派崇尚仲景學說的李可

2023-11-11

潛伏在現(xiàn)代社會的濃烈殺機——腦部疾病

根據內政部2019年的統(tǒng)計

與大腦相關的病癥越來越盛行

在全球高齡化的趨勢下

高齡化席卷全球,當失智癥人口持續(xù)上升

然而

血腦屏障對大分子物質的無差別阻擋,讓身為大分子的藥物總是被拒于門外 ? 在血腦屏障的阻擋下 奈米微脂體的結構圖 ?

聲明: 我們致力于保護作者版權,注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網絡,轉載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實,我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

上一篇:

結核病用藥面臨困擾

大腦圍墻成功抵擋了細菌大軍

在我們的腦中

學界一般統(tǒng)稱這些運輸工具為「載體」(vector),奈米級的尺寸讓它們能著藥物或目標基因順利通過屏障

學術研究的關鍵突破,讓穿越血腦屏障不再是難事!

葛雷迪納盧團隊所使用的「腺相關病毒」,因感染力極強

值得一提的是

2015年長庚大學跨領域醫(yī)工團隊的劉浩澧、魏國珍和林中英等人

綜觀上述腦癌的醫(yī)學研究,可知突破血腦屏障是精準治療腦部腫瘤的基本條件,即使有許多研究成果仍不成熟,尚未能完全應用于臨床治療,卻已為腦癌帶來了更好的治療潛力,為深受腦疾所苦的廣大病人與家屬們帶來新希望。

德發(fā)展概況.png)

高尚品德.png)

者大愛奉獻給高原.png)