自從有了紙以后,隨著經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展

晉朝初年

,官府有書二萬九千九百四十五卷。南北朝時候除了官府藏書,私人藏書也越來越多

印刷術(shù)發(fā)明以前,只有官府和郭太

、張華那樣的富人才能有這么多的藏書,一般人要得到一兩本書也很不容易,因為那時的書都是手抄本。要抄這么多的手抄本,得花費多少人力呀!這種情況如果不改變,怎么能夠滿足社會上的需要呢?歷史上常常有這樣的情況:一項科學(xué)發(fā)明,只要社會上迫切需要它

,同時又有產(chǎn)生它的物質(zhì)條件在雕版印刷術(shù)出現(xiàn)以前,社會上已經(jīng)廣泛應(yīng)用印章和拓碑

印章有陽文和陰文兩種

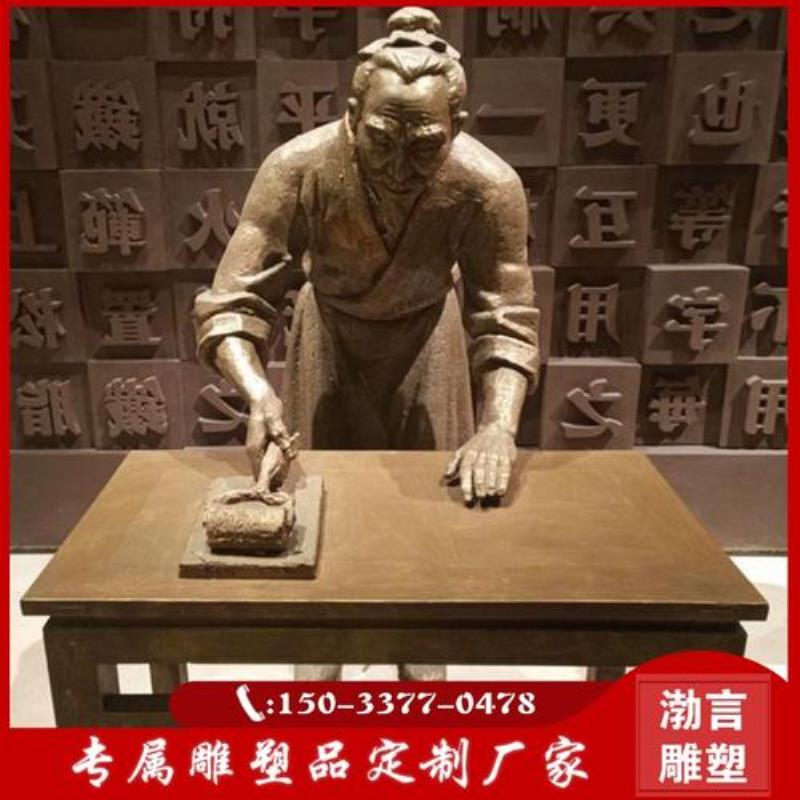

雕版印刷的方法是這樣的:把木材鋸成一塊塊木板

在隋末唐初

貞觀十年是公元六三六年

到了九世紀(jì)的時候

唐朝時候,有個杰出的詩人叫白居易

從前人們把刻石稱為“模勒”

《舊唐書》還有這樣一條記載

黃巢起義的時候

,唐僖宗慌慌張張?zhí)拥搅怂拇ā;实垡蔡优芰?div id="4qifd00" class="flower right">當(dāng)時跟著唐僖宗逃到四川的柳毗在他的《家訓(xùn)》的序里也說,他在成都的書店里看到好多關(guān)于陰陽

甘肅省墩煌東南有坐鳴沙山

,早在晉朝的時候,有一些佛教徒在這里開了山洞,雕刻佛像,建筑寺廟。山洞不斷增加,佛像也跟著增多,人們就把這里稱為“千佛洞”。一九零零年,有一個王道士在修理洞窟的時候,無意中發(fā)現(xiàn)了一個密閉的暗室,打開一看,里面堆滿了一捆捆紙卷,其中有相當(dāng)多的紙卷是唐代抄寫的書籍,還有一卷是唐代刻印的《金剛經(jīng)》。

這部《金剛經(jīng)》長約一丈六尺

,高約一尺,是由七個印張粘連而成的卷子。卷首有一幅畫,上面畫著釋迦牟尼對他的弟子說法的神話故事,神態(tài)生動,后面是《金剛經(jīng)》的全文。卷未有一行文字,說明是咸通九年刻印的。這本書是世界上現(xiàn)存的最早的雕板印刷書籍。圖畫也是雕刻在一塊整版上的,也許是世界上最早的版畫。到了五代時候

,有個封建官僚叫馮道。他在短短的五個朝代中做過四個朝代的大官,是個卑鄙無恥的家伙到了宋朝時侯

,印刷業(yè)更加發(fā)達(dá)起來,全國各地到處都刻書。北宋初年,成都印《大藏經(jīng)》,刻板十三萬塊;北宋政府的中央教育機(jī)構(gòu)——國子監(jiān),印經(jīng)史方面的書籍,刻板十多萬塊。從這兩個數(shù)字,可以看出當(dāng)時印刷業(yè)規(guī)模之大。宋朝雕板印刷的書籍,現(xiàn)在知道的就有七百多種,而且字體整齊樸素,美觀大方,后來一直為我國人民所診視。宋朝的雕版印刷,一般多用木板刻字

,但也有人用銅板雕刻。上海博物館收藏有北宋“濟(jì)南劉家功夫針鋪”印刷廣告所用的銅版,可見當(dāng)時也掌握了雕刻銅版的技術(shù)。說起印制書籍

,雕版印刷的確是一個偉大的創(chuàng)造。一種書可是用這種方法

有什么辦法改進(jìn)呢?

到了十一世紀(jì)中葉(宋仁宗慶歷年間)

畢升用膠泥做成一個一個四方長柱體

為了提高效率

畢升把每個單字都刻好幾個

這就是最早發(fā)明的活字印刷術(shù)

畢升發(fā)明活字印刷以后

十六世紀(jì)末年

我國的印刷術(shù)還傳到了越南。十五世紀(jì)的時候

歐洲印刷術(shù)的產(chǎn)生

元朝時候,到中國來的歐洲人很多

當(dāng)時到中國來的歐洲人

十四世紀(jì)末年

本文地址:http://m.mcys1996.com/guoxue/160132.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系

上一篇:

畢升活字印刷宋

下一篇:

雕版印刷技術(shù)的發(fā)明

北京時,追隨崇禎殉國的錦衣衛(wèi)<div id=)

,但為何會迅速敗亡了 原因很簡單" onerror="nofind(this)" >

,但為何會迅速敗亡了 原因很簡單" onerror="nofind(this)" >