,猶如璀璨星辰,在農(nóng)業(yè)發(fā)展的夜空中熠熠生輝

,成為推動農(nóng)業(yè)不斷前進的強大力量

。

追溯到遠古時期,人類剛剛開始嘗試農(nóng)業(yè)種植

。那時

,灌溉方式極為原始,人們只能依靠自然降雨和臨近的河流

、湖泊取水澆灌農(nóng)田

。然而

,這種方式充滿了不確定性

,一旦遭遇干旱,農(nóng)作物便面臨著枯萎的危險

,嚴重影響著農(nóng)業(yè)的收成

。于是,智慧的古人開始探索更加有效的灌溉方法

,古代灌溉工具應(yīng)運而生

。

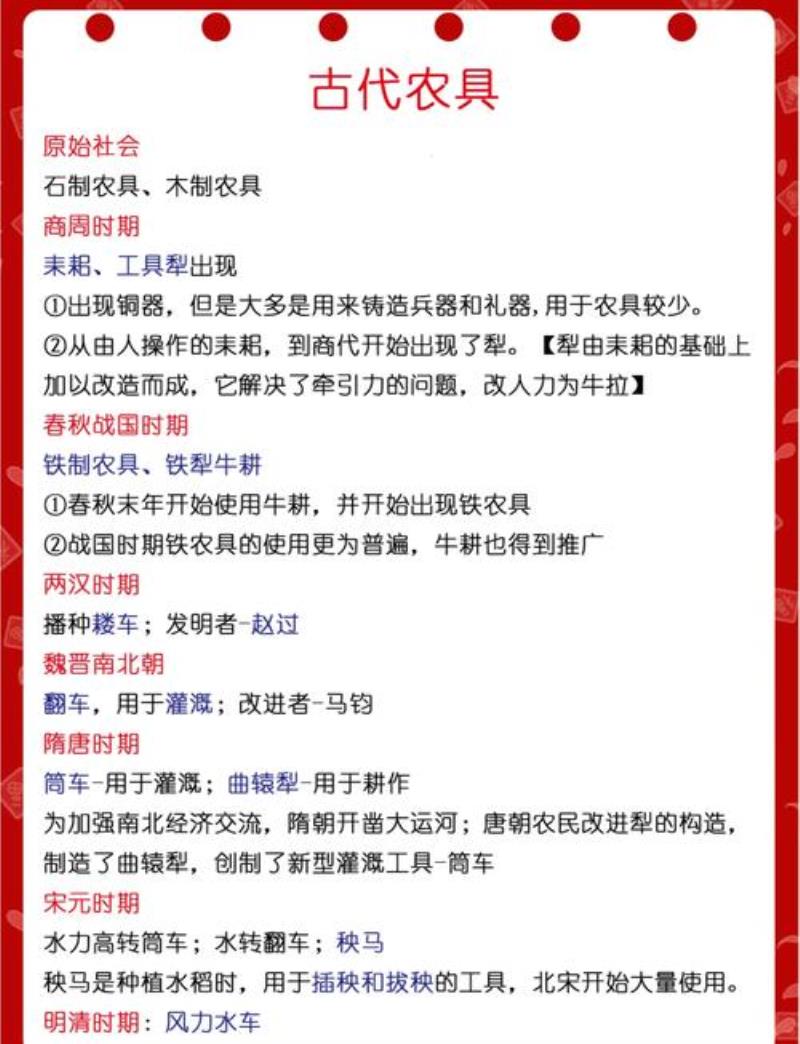

在眾多古代灌溉工具中

,桔槔堪稱早期的杰出代表。桔槔的出現(xiàn)

,如同為農(nóng)業(yè)發(fā)展注入了一股新的活力

。它利用杠桿原理,在一端系上水桶

,另一端綁上重物

。人們通過輕松地操作杠桿,便可將低處的水提升到高處

,灌溉農(nóng)田

。這種簡單而巧妙的設(shè)計,大大提高了灌溉效率

。

隨著時間的推移

,翻車的出現(xiàn)進一步推動了古代灌溉事業(yè)的發(fā)展。翻車

,又名龍骨水車

,它的結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,功能也更加強大

。翻車通過人力

、畜力或水力驅(qū)動,能夠連續(xù)不斷地將水提升到高處

。與桔槔相比

,翻車的灌溉效率更高,適用范圍更廣

。無論是平原地區(qū)還是山區(qū)

,只要有水源,翻車都能發(fā)揮出巨大的作用

。在古代的農(nóng)田里

,常常可以看到翻車忙碌的身影

。它那轉(zhuǎn)動的輪子

,仿佛在訴說著古人對農(nóng)業(yè)的執(zhí)著與熱愛。翻車的廣泛應(yīng)用

,使得大片大片的農(nóng)田得到了充足的水源

,農(nóng)作物茁壯成長,農(nóng)業(yè)產(chǎn)量大幅提高

。

筒車通常建在河流岸邊

,利用水流的沖擊力推動水輪轉(zhuǎn)動,從而將水自動提升到高處

,再通過水槽引入農(nóng)田

。筒車無需人力或畜力驅(qū)動

,完全依靠自然水力,既節(jié)省了勞動力

,又提高了灌溉效率

。站在河邊,看著巨大的水輪緩緩轉(zhuǎn)動

,清澈的河水不斷流入農(nóng)田

,那是一種令人驚嘆的景象。筒車的出現(xiàn)

,標(biāo)志著古代灌溉技術(shù)達到了一個新的高度

。它不僅為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了便利,還成為了古代鄉(xiāng)村一道獨特的風(fēng)景線

。

古代灌溉工具的發(fā)展

,并非一蹴而就,而是古人在長期的實踐中不斷探索

、創(chuàng)新的結(jié)果

。每一種灌溉工具的誕生,都凝聚著古人的智慧和汗水

。這些工具不僅在當(dāng)時發(fā)揮了巨大的作用

,而且對后世的農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響。

古代灌溉工具的廣泛應(yīng)用

,極大地改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件

。有了充足的水源,農(nóng)作物的生長更加旺盛

,產(chǎn)量也不斷提高

。農(nóng)民們不再僅僅依賴于自然降雨,而是能夠主動地掌控灌溉

,確保農(nóng)作物在任何時候都能得到充足的水分

。這使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加穩(wěn)定,減少了因干旱等自然災(zāi)害而導(dǎo)致的歉收風(fēng)險

。同時

,灌溉工具的使用也促進了土地的開發(fā)和利用。許多原本荒蕪的土地

,由于有了灌溉水源

,變成了肥沃的農(nóng)田,為國家的糧食安全提供了有力保障

。

此外

,古代灌溉工具的發(fā)展還帶動了相關(guān)技術(shù)的進步

。為了更好地建造和使用灌溉工具

,古人不斷探索水利工程技術(shù)

、機械制造技術(shù)等。例如

,在修建渠道

、水壩等水利工程時,古人積累了豐富的工程經(jīng)驗

,掌握了測量

、設(shè)計、施工等方面的技術(shù)

。這些技術(shù)的進步

,不僅為灌溉事業(yè)的發(fā)展提供了支持,也為其他領(lǐng)域的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)

。

古代灌溉工具的影響還遠不止于此

。它們在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時,也推動了社會經(jīng)濟的繁榮

。農(nóng)業(yè)的豐收帶來了豐富的糧食和物資

,促進了商業(yè)貿(mào)易的發(fā)展。農(nóng)民們有了更多的剩余產(chǎn)品可以出售

,城市中的居民也能夠享受到豐富的農(nóng)產(chǎn)品

。同時,灌溉工具的制造和維修也成為了一個重要的產(chǎn)業(yè)

,為許多人提供了就業(yè)機會

。

回顧古代灌溉工具的發(fā)展歷程,我們不禁為古人的智慧和創(chuàng)造力所折服

。這些看似簡單的工具

,卻蘊含著深刻的科學(xué)原理和人文精神。它們是古代農(nóng)業(yè)文明的重要標(biāo)志

,也是人類智慧的結(jié)晶

。在當(dāng)今社會,雖然現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)已經(jīng)高度發(fā)達

,但古代灌溉工具所體現(xiàn)的創(chuàng)新精神和對自然的尊重

,依然值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。

在我國古代,農(nóng)民都是怎樣給農(nóng)作物灌溉水的呢?

?古代的時候,農(nóng)民給農(nóng)作物灌溉水所使用的日常工具有,商代流行的桔槔

,周初流行的轆轤

,而漢代流行的人力翻車

,而且我們在現(xiàn)代其實也能看到那一些古代人保留下來的靠水流而帶動的水車,這一些東西都是古代的人們

,他們?yōu)榱斯喔葋戆l(fā)明出來的東西

,因此在古代的時候就已經(jīng)出現(xiàn)了靠水力來帶動的灌溉工具。從這些可以看出時代的進步

,從最原始的人力工具到現(xiàn)在的使用車輛的工具

,以以前的苦力到現(xiàn)在的巧力都得到了進步,中國是一個農(nóng)業(yè)大國

,可以從農(nóng)物作的使用工具上看到時代的進步

。

? ? 在商代的時候桔槔是非常古老的一種裝水的工具,也就是用于以前的灌溉工具

,也就相當(dāng)于園區(qū)中井的功能

,也就將過去用缸來裝水灌田的方式得到了更新,主要用在湖與河

,還有塘與溪這些邊上進行汲水

。

桔槔的主要的功能就是減輕人們的疲勞感,節(jié)約人們的勞動力,是商代最重要的一種工具

。

? ??后來隨著人口的不斷增長,社會的不斷發(fā)展

,農(nóng)業(yè)的規(guī)模進行了擴張

,桔槔已經(jīng)無法滿足人們的日常所需的,而這時候又出現(xiàn)了另一種工具

,就是轆轤

。就是利用了輪軸控制原理從井里將水吸了上來,轆轤彌補了商代桔槔的一些基本的功能

,滿足了農(nóng)物作灌溉的需求

,也提高了以前的作物效率。

? ? 隨著農(nóng)田開墾的面積越來越多

,就需要更多的灌溉工具

,因為以前傳統(tǒng)的工具,已經(jīng)無法滿足于日常的需求

,而以前的日常灌溉的方式也非常的落后了

,

所以這個時候古代老百姓又發(fā)明出了水車這一工具,就是將低處的水引入高處的一種機械,而水車的出現(xiàn)

,又將我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提升了另一個高度。

耕種的耕種文化

一種古老的民族生產(chǎn)文化現(xiàn)象,自從人類誕生以來

,就為了自己生產(chǎn)而奮斗或者尋找更多能夠使用的實物而忙碌

。由于時代的發(fā)展和變化,時代的進步的需要

,人們都在創(chuàng)造著這個時代的進步

,很多很多的耕種文化隨著時代的發(fā)展而被淘汰

,或者消失

。

耕種是人類直接利用土地獲取各種作物產(chǎn)品的活動。逢人類開始意識到所需需要物質(zhì)可以直接利用生物的特性提供豐富的物質(zhì)以來

,人類一直在研究如何更好的讓土地和植物巧妙結(jié)合

,達到產(chǎn)品最大化的理想而奮斗。這個奮斗過程就完整反應(yīng)出人類的各種耕種文化現(xiàn)象

。按照人們的生產(chǎn)動機

,耕種文化可以分為糧食作物產(chǎn)生文化和經(jīng)濟作物生產(chǎn)文化兩大類。按照耕種方式

,又可分為旱田耕種文化和水田耕種文化

。還可以按照其它需要進行分類。而不同的耕種方式都充分體現(xiàn)強烈的地域性和氣候性特點

。所以

,在世界各地,人類的耕種起源

,歷史演變等情況是有很大差異的

,導(dǎo)致人們種植的作物類型,規(guī)模組建等性質(zhì)也不盡相同

。而些

,正好組成豐富多彩的耕種文化。 農(nóng)作物栽培歷史各有不同

,近東和歐洲開始于公元前6500-3500年

;東南亞,開始于公元前6800-4000年

;在中美洲和秘魯

,大約開始于在公元前2500年。大多數(shù)最先進行作物栽培的地區(qū)是半干旱氣候的江河流域

。在歐亞大陸

,作物栽培的方法是,先耙地

,然后犁地播種

;而在中美洲,因為沒有牛馬等,他們的主要作物---玉米在播種時是用木棍在地上捅個小洞再點種子

。

歐亞大陸

在古代

,人們先是到處打獵和采集果實,后來發(fā)展到可以栽培植物

,有了可靠的食物供應(yīng)后

,人們就建立村莊和城鎮(zhèn),更多的人可以去發(fā)展新技術(shù)

、提供服務(wù)

,進一步促使了這種轉(zhuǎn)變,最后

,一個農(nóng)業(yè)文明就形成了

。中國古代,各個江河流域的人們就種植大豆

、柑橘

、桃、梨

、大麻和茶樹等

,還飼養(yǎng)動物,精通園藝

,特別是花卉

。 現(xiàn)在的伊拉克一帶地區(qū)很早就開始種植作物,他們發(fā)明了輪子

,用滑輪來從人工渠里汲水

,他們還建設(shè)了相當(dāng)復(fù)雜的灌溉系統(tǒng),他們馴化了駱駝

、猴子和馬等動物

。在古代埃及,人們利用尼羅河的水和肥沃的土壤

,種植小麥

、大麥和蓖麻等,埃及人還栽培棕櫚

,除了公牛和馬外

,他們還飼養(yǎng)家禽、綿羊

、山羊和豬

。在印度北部的印度文明(公元前2300年至公元前1750年)時期,他們種植小麥

、大麥和水稻

,還栽培棉花、芝麻、茶樹和甘蔗

。 還馴化了雞

,水牛等用來耕種田地。農(nóng)民使用犁

,修建了很好的灌溉系統(tǒng)和很大的谷倉

。

古代美洲

在古代中美洲---現(xiàn)在的墨西哥等地,在公元前2500年左右玉米馴化前

,中美洲的人還是到處打獵

,耕種只是隨便種種而已。公元250年到1600年

,墨西哥和中美洲等地產(chǎn)生了瑪雅-托爾鐵克-阿芝特克文明

,人們用玉米做雜交來提高產(chǎn)量

,還種植豆類

、南瓜、胡椒

、鱷梨

、煙草和棉花。他們建有水渠和水上花園

。還發(fā)展了干旱農(nóng)業(yè)

,發(fā)明了保持水分的耕作技術(shù)。

公元1200年左右

,印加人在安第斯山脈的惡劣環(huán)境中建立了一個國家

,他們使用石器,修建了梯田

、灌溉和排水系統(tǒng)

。給土地施用肥料,還建造了石倉來貯藏糧食

。印加人種植玉米

、白甜馬鈴薯和南瓜等,還馴化了美洲駝做工

,羊駝取毛

。

古希臘和羅馬

從公元前2000年開始,希臘人就栽培糧食作物

,主要是大麥

,還種植橄欖樹、無花果和葡萄

,飼養(yǎng)牲畜

。希臘人發(fā)明了水車用來從低處向高處提水。

古羅馬人發(fā)明了一些鐵制工具,如犁

、鐮

、鋤等,提高了地中海地區(qū)的農(nóng)業(yè)技術(shù)水平

。他們種植小麥

、大麥、谷子

、葡萄

,飼養(yǎng)動物。公元前200年前

,每個羅馬農(nóng)民都有1.8-6.1公頃土地

。在隨后的200年中,富有的人從國家那里得到了更多的土地

,于是他們就叫奴隸干活了

。

中世紀歐洲

擁有土地的農(nóng)民把他們的土地又分給他們的兒子。這樣

,只有很少土地的農(nóng)民們就很貧窮

。特別是在公元476年羅馬帝國滅亡后,小戶農(nóng)民不得不把土地獻給貴族來尋求保護

。公元1000年到1300年期間

,歐洲進入莊園時代,這種情況變得非常普遍

,在英國

、法國和德國更是如此。

在莊園時代

,農(nóng)奴們生活在地主莊園附近的村子里

,為地主干活。每個農(nóng)奴耕種5-12公頃土地

,重要種植小麥

、大麥、豆類

、燕麥和黑麥

,還安排有休閑土地。這種制度在中國

、日本和印度也有

。 執(zhí)照不同的目的,可以對耕種文化進行詳細的分類

,從各個側(cè)面全面認識耕種文化:

按照生產(chǎn)價值分 可以分為糧食作物耕種文化和經(jīng)濟作物耕種文化

。

糧食作物耕種文化

“民以食為天

。”糧食問題是關(guān)系溫飽問題的大事

。在農(nóng)業(yè)耕種區(qū)

,人們非常重視選種,土地處理技術(shù)等

。

糧食作物是谷類作物(包括稻谷

、小麥、大麥

、燕麥

、玉米、谷子

、高粱等)

、薯類作物(包括甘薯、馬鈴薯

、木薯等)

、豆類作物(包括大豆、蠶豆

、豌豆

、綠豆

、小豆等)的統(tǒng)稱

。亦可稱食用作物。其產(chǎn)品含有淀粉

、蛋白質(zhì)

、脂肪及維生素等。栽培糧食作物不僅為人類提供食糧和某些副食品

,以維持生命的需要

,并為食品工業(yè)提供原料,為畜牧業(yè)提供精飼料和大部分粗飼料

,故糧食生產(chǎn)是多數(shù)國家農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)

。通常,糧食作物也是農(nóng)作物中的主導(dǎo)作物

,世界糧食作物種植面積約占農(nóng)作物總播種面積的85%

,其中小麥、稻谷和玉米約占世界糧食總產(chǎn)量的80%

。中國是世界上最大的產(chǎn)糧國

,糧食作物占農(nóng)作物總播種面積的76.8%(1987年),糧食總產(chǎn)量及稻谷

、小麥

、谷子

、甘薯的產(chǎn)量均居世界前列。

小麥

小麥是世界上最重要的糧食作物

,主要生產(chǎn)國有中國

、俄羅斯和美國等國家,目前其地位僅次于水稻

,可分冬小麥(秋天播種)和春小麥(春天播種)

。中國冬小麥面積約占小麥總面積的84%,主要分布在長城以南

;春小麥約占16%

,主要分布在長城以北。種植面積最大的為河南

、山東兩省

。 小麥籽粒含有豐富的淀粉、20%以上的蛋白質(zhì)

、少量的脂肪

,還有多種礦物質(zhì)元素和維生素B。

水稻

栽培稻是從野生稻演化發(fā)展來的

,在中國有普通野生稻

、藥用野生稻和疣粒野生稻三種。現(xiàn)在科學(xué)家仍然利用野生稻來培育新品種

。中國是栽培水稻的起源地

,7000多年前就開始種植水稻。同時

,中國也是世界上最大的水稻生產(chǎn)大國

。

稻米是亞洲人的主要食物,食用方式因地區(qū)習(xí)慣

、季節(jié)而不同

,有做粥的,也有做米飯的

。

玉米

玉米又叫做苞米

、棒子、玉茭

、苞谷等

。它是糧食作物中植株最大的的作物,植株高度可達到4.5米

。

玉米原產(chǎn)墨西哥和中美洲其他國家

,引入中國栽培的歷史僅有四百多年。在世界上

,玉米的種植面積僅次于小麥和水稻

,居栽培作物第三位

;籽粒的總產(chǎn)量次于小麥,居第二位

;單位面積產(chǎn)量則居谷類作物之首位

。最大的生產(chǎn)國是美國、中國和巴西

。 美國一個國家就生產(chǎn)了世界玉米的40%

。

經(jīng)濟作物耕種文化

經(jīng)濟作物又稱技術(shù)作物、工業(yè)原料作物

。指具有某種特定經(jīng)濟用途的農(nóng)作物

。廣義的經(jīng)濟作物還包括蔬菜、瓜果

、花卉等園藝作物

。經(jīng)濟作物通常具有地域性強、經(jīng)濟價值高

、技術(shù)要求高

、商品率高等特點,對自然條件要求較嚴格

,宜于集中進行專門化生產(chǎn)

。

大豆

大豆又叫黃豆。品種類型

,以種皮顏色可分為黃豆

、豆、青豆等

;以種植方式可分為春大豆

、夏大豆、秋大豆

、冬大豆、禾根豆

、田埂豆等

。

大豆起源于中國。在中國至少有3000年左右的栽培歷史

。大豆主產(chǎn)國是美國

、巴西、中國

、阿根廷

。中國各省都有大豆,主要集中在東北松遼平原春大豆產(chǎn)區(qū)

,及黃淮平原夏大豆產(chǎn)區(qū)

。

花生

也叫落花生

,原產(chǎn)于南美洲。主要分布在亞洲

、非洲和美洲的熱帶和亞熱帶地區(qū)

。

印度種植面積約占世界栽培面積三分之一。中國居第二位

,約占世界栽培面積15%左右

,主產(chǎn)區(qū)為山東、廣東

、河北

、河南、廣西

、遼寧

、四川、安徽

、江蘇等地

。花生對土壤適應(yīng)性較廣

,耐酸

、耐旱、耐瘠

,是開發(fā)紅壤土的先鋒作物

,pH值適宜范圍5.5-7.5。

西紅柿

又叫做番茄

、洋柿子

,是全世界栽培最為普遍的果菜之一。美國

、俄羅斯

、意大利和中國為主要生產(chǎn)國。

西紅柿起源中心是南美洲的安第斯山地帶

。17世紀傳入菲律賓

,后傳到其他亞洲國家。中國栽栽培番茄從歐洲或東南亞傳入

。由于番茄果實有特殊味道

,當(dāng)時僅作觀賞栽培。到20世紀初

,城市郊區(qū)始有栽培食用

。

目前栽培的西紅柿,屬普通西紅柿

,共有栽培西紅柿

、櫻桃西紅柿

、大葉西紅柿、梨形西紅柿和直立西紅柿5個變種

。

按耕種方式 可分為旱田耕種文化和水田耕種文化

。

旱田耕種文化

最典型的是小麥種植文化。例如

,中國北方以旱田為主的耕作區(qū)

,形成的是典型的旱田耕種文化。在世界其它地區(qū)

,也有比較典型的種植類型

。

小麥生產(chǎn)主要分布在溫帶,特別是北半球的美國

、加拿大

、中國、西歐和東歐有關(guān)國家

,以及南半球的阿根廷與澳大利亞的平原地區(qū)

。小麥的種植與氣候、地形和土壤條件有關(guān)

,即氣候溫和

,地形平坦、土壤肥沃等條件

,有利于小麥的生產(chǎn)

。相反,如氣候過于干旱

,或過于濕潤

,地形崎嶇,土壤貧瘠都不利于小麥的種植

。小麥的分布區(qū)與中緯度的溫和氣候

,平坦的地形,肥沃的草原土壤之間存在著明顯的相互關(guān)系

。有些地方的氣候

、地形和土壤條件并不有利于小麥的種植,但通過科學(xué)技術(shù)的活動

,使自然條件得到改善,從而使小麥獲得較高的產(chǎn)量

。

在氣候干旱缺水地區(qū)

,通過對地面水和地下水的利用,以灌溉方式彌補降雨的不足

,或者培育出耐旱的小麥品種以適應(yīng)較干旱的氣候

。在地形坡度較大的地方

,可以采用修筑梯田的辦法來保水、保肥

,并便于機耕等等

,以克服陡坡的障礙。土壤貧瘠則可通過施用有機與無機肥料以滿足小麥生長和發(fā)育的要求

,達到獲得較高的產(chǎn)量

。

希臘山區(qū)并不利于小麥生產(chǎn),但是農(nóng)民卻用壘石堰的辦法使坡地變成梯田

,防止了水土的流失而取得小麥高產(chǎn)

。在美國,按氣候條件來說

,五大湖以南的俄亥俄州

、印地安納州和伊利諾斯州比較適合小麥種植,但是目前美國小麥的主要產(chǎn)區(qū)卻遠離五大湖

,而遠遠分布在五大湖以西

,北起蒙大拿州、北達科他州

,南到得克薩斯州的北部

,形成南北向的條帶。

小麥的分布不僅與自然環(huán)境有關(guān)系

,也與文化環(huán)境有關(guān)系

。各地區(qū)居民對食物往往有各自的偏愛與禁忌,這些文化特征往往對糧食作物的種植與分布產(chǎn)生很大的影響

。

東歐一些國家的人民往往喜愛吃黑麥制作的黑面包

,而美國的印第安人則寧愿吃玉米做的食物;在中國

,南方人一般愛吃米飯

,而北方人一般愛吃面食。這些對食物的傳統(tǒng)偏愛當(dāng)然會影響各種糧食作物的分布

,即使在自然條件并不適合的地方

,人們?nèi)栽父冻鲆欢ǖ拇鷥r來種植他們所喜愛食用的作物。

經(jīng)濟效益也是一種影響作物分布的重要因素

。參加共同市場的西歐各國

,生產(chǎn)小麥的成本高于美國,可是在其關(guān)稅保護與出口補貼等政策的支持下

,不僅阻止美國廉價小麥的進口

,甚至還在國際貿(mào)易上爭奪市場。就上面提到的美國五大湖以南地區(qū),由于生產(chǎn)飼料飼養(yǎng)牲畜

,為市場提供牛奶和肉類可獲得更多利潤

,遂把小麥地帶推向更西部的干旱地帶。在今天很多地理現(xiàn)象的分布是反映出自然

、經(jīng)濟以及文化各因素的綜合作用的結(jié)果

。

水田耕種文化

典型作物是水稻種植文化。距今 7000年前的河姆渡遺址的出土物中

,有大批稻谷

、米粒、稻根

、稻稈堆積物

。這些豐富遺存,證明早在 7000年前

,中國長江下游的原始居民已經(jīng)完全掌握了水稻的種植技術(shù)

,并把稻米作為主要食糧。最早的水稻種植僅限于杭州灣和長江三角洲近海一側(cè)

,然后像波浪一樣

,逐級地擴充到長江中游、江淮平原

、長江上游和黃河中下游

,最后形成了今天水稻分布的格局。簡言之

,長江下游及其附近地區(qū)是中國也是世界栽培水稻的起源中心

。

水稻在中國推廣種植后,很快傳到了東亞近鄰國家

。大約在 3000多年前的殷周之交

,中國水稻北傳朝鮮、日本

,南傳越南

。漢代,中國粳稻傳到菲律賓

。公元 5世紀

,水稻經(jīng)伊朗傳到西亞,然后經(jīng)非洲傳到歐洲

。新大陸被發(fā)現(xiàn)后

,再由非洲傳到美洲以至全世界。

按技術(shù)水平分

可分為刀耕火種文化和現(xiàn)代耕作文化

。

刀耕火種文化

又叫原始耕作文化

。是生產(chǎn)力水平和技術(shù)低下的一種耕作方式

。

刀耕火種是原始農(nóng)業(yè)的耕作技術(shù)

。在近代一些民族中仍然保留下來

。中國長江流域地區(qū)在唐宋以前的很長歷史時期里也都保留了這種耕作方式,稱為“畬田”

。 宋人范成大在《勞畬耕·并序》中提到:“畬田

,峽中刀耕火種之地也。春初斫山

。眾木盡蹶

。至當(dāng)種時,伺有雨候

,則前一夕火之

,藉其灰以糞,日雨作

。乘熱土下種

,即苗盛倍收。無雨反是

。山多磽確

。地力薄則一再斫燒。始可藝

。春種麥

、豆作餅餌以度夏。秋則粟熟矣

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!毖舴凇抖旁姺诸惣ⅰ肪?中對于畬田有如此的解釋,其曰:“荊楚多畬田