,追捕罪犯

,災(zāi)區(qū)慰撫和押送犯人等。有時還管理貢品運(yùn)輸和其他小件物品的運(yùn)輸

。唐朝的驛站遍布全國

。據(jù)《大唐六典》記載,驛站包括水驛

、陸驛和水陸兼辦三種

,專門從事驛務(wù)的人員共有兩萬多人,其中驛夫17000人

。這是一支很龐大的郵政隊伍

。唐朝的驛,擁有馬匹也很多

,一般大一點的都亭驛

,配備馬75匹;諸道的驛

,配馬少則八匹

,多的達(dá)到60匹。每驛除一般工作人員外

,還駐有驛兵

。驛兵也是一支不小的軍事力量。著名詩人韓愈寫道:“府西三百里,候館同魚鱗

?div id="4qifd00" class="flower right">

!笨梢婓A站之多。驛站中不僅建有樣式和規(guī)格不同的驛舍

,而且還配備有驛馬

、驛驢、驛船和驛田

。郵驛的行程也有明文規(guī)定

,如陸驛規(guī)定馬每天走70里,驢50里

,車30里

。各級官吏使用車馬多少,也有一定的限制

。當(dāng)時的官郵線路以京城長安為中心

,向四方輻射,直達(dá)邊境地區(qū)

,大致是30里一站

,全國共有驛站1600多處。唐朝驛傳相當(dāng)準(zhǔn)確

、迅速

。遇有緊急事情

,騎馬一天能跑300里以上

。公元755年,安祿山在范陽(今北京一帶)起兵反唐

。當(dāng)時唐玄宗正在華清宮(今陜西臨潼縣境)

,離范陽約有3000里路程。六天之后唐玄宗就接到了這個消息

?div id="d48novz" class="flower left">

?梢姡?dāng)時郵驛的組織和速度已達(dá)到很高的水平

。

驛騎如星流

取自《古代經(jīng)濟(jì)專題史話》

,中華書局1983年版

唐朝還建立了“明駝使”的組織。據(jù)明人楊慎考證:這是一種以駱駝為郵驛工具的組織

,專門負(fù)擔(dān)傳遞公文書信

。這種駱駝,“腹不貼地

,屈足漏明”

,能日行千里(《丹鉛總錄》卷十三)。又一說此駝“腹下有毛,夜能明

,日馳五百里”

,所以叫做“明駝”(《楊太真外傳》卷下)。據(jù)說唐玄宗時著名番將哥舒翰就使用過這種“明駝使”

,經(jīng)常派使者乘這種駱駝進(jìn)京奏事

,往往日行500里。楊貴妃也曾私自用“明駝使”將交趾上貢的寶物寄給安祿山

。還有

,“進(jìn)奏院”的情報機(jī)構(gòu)也是唐朝中期開始新建立的。這是一種地方駐守在中央的了解情況的聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)

,頗類似現(xiàn)在各省

、市、自治區(qū)的駐京辦事處

。這一機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)傳遞各地與中央的公文

,還要通報朝廷內(nèi)外的動態(tài)。到唐朝后期

,這種進(jìn)奏院在長安多達(dá)50多個

。進(jìn)奏院的出現(xiàn),促進(jìn)了我國最早的一份新聞報紙的問世

,這就是《開元雜報》

。新聞史家們認(rèn)為這是我國第一份中國式的早期報紙?div id="jfovm50" class="index-wrap">!堕_元雜報》是一份雕版印刷的文書

,是由進(jìn)奏院人員編寫的,內(nèi)容包括從各進(jìn)奏院收集來的軍事

、政治等情報

。隋唐時期還出現(xiàn)了“郵筒”,但這不是今天我們所常見的街道或郵局門前的那種郵筒

,它實際上是指一種水上郵件運(yùn)輸工具

,用竹筒裝信,浮江而下

,傳遞情報

。后人稱其為“水電報”。此外

,當(dāng)時還有一種“空中通信”

,當(dāng)然也不是現(xiàn)在的飛機(jī)航空通信,而是指使用風(fēng)箏

、信鴿等方式

。上述這些通信方式的出現(xiàn)

,說明隋唐時期通信已為人們廣泛重視。一般的通信工具不夠了

,便想出了這些特別的通信方式

。

隋唐時期驛站(也稱驛館、候館等)的講究也是有名的

。當(dāng)時天下最有名的要數(shù)褒城驛

。這是在今陜西境內(nèi)的一座館驛,唐代文人孫樵描寫道:“褒城驛號天下第一”

,“崇侈其驛

,以示雄大”,一歲來此作客者“不下數(shù)百輩”(《孫樵集》卷三《書褒城驛壁》)

。這座驛的廳堂庭廊極其宏麗

,廳外有池沼,可以泛舟

,也可以垂釣

,閑來還可憑欄賞月,景色迷人

。褒城驛如此

,其他的驛也不遜色,幾乎座座驛館都是建筑華麗

、風(fēng)景優(yōu)美的園林

。盛唐詩人杜甫曾詠贊過四川的一個驛館:“驛樓衰柳側(cè),縣郭輕煙畔

,一川何綺麗

,盡日窮壯觀”。詩人李遠(yuǎn)也有詩曰:“碧藏云外樹

,紅露驛邊樓

。”

從這些驛館的華麗

,可以看出唐代社會經(jīng)濟(jì)的繁榮,但也反映出封建統(tǒng)治階級的奢侈

。唐朝統(tǒng)治者利用驛傳

,恣行享樂和作威作福的事是屢見不鮮的。據(jù)說楊貴妃愛吃鮮荔枝

,每年結(jié)實時唐玄宗總要派專人給她從四川涪州運(yùn)送這種果品

。從涪州到長安有幾千里之遙,經(jīng)驛道快馬的長途傳送

,到達(dá)京師時要求荔枝鮮味不變

,的確不容易做到,途中驛使要累死許多人。這一事實引起當(dāng)時正直人士的無限憤怒

。杜甫寫道:“憶昔南海使

,奔騰獻(xiàn)荔枝,百馬死山谷

,到今耆舊悲

。”晚唐詩人杜牧也寫道:“長安回望繡成堆

,山頂千門次第開

。一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來

?div id="m50uktp" class="box-center"> !痹诘谝皇自娭校鸥铦h朝的史實諷喻今人

,感嘆為了吃上荔枝

,人馬困乏,慘死山谷

,至今父老們?yōu)榇耸逻€談虎色變

,愁苦萬分。在第二首詩中

,杜牧說的是:一路上風(fēng)塵滾滾

,驛馬奔馳,不知情的人還以為有緊急的軍情

,卻無人知曉這只不過是為了寵妃要吃鮮荔枝

,君王以此博美人一笑。這都是抨擊時政的佳篇

,狠狠批評了封建帝王奢侈浪費(fèi)不顧人民死活的丑惡行為

。到了唐朝后期,由于政局的混亂

,驛傳越來越不景氣

,有些原來豪華的驛館荒蕪了。上面說到的褒城驛

,中唐以后“日益破舊”

,池渾舟壞,廳堂殘破

,不復(fù)成形

。這也正是唐朝殘破政局的寫照。

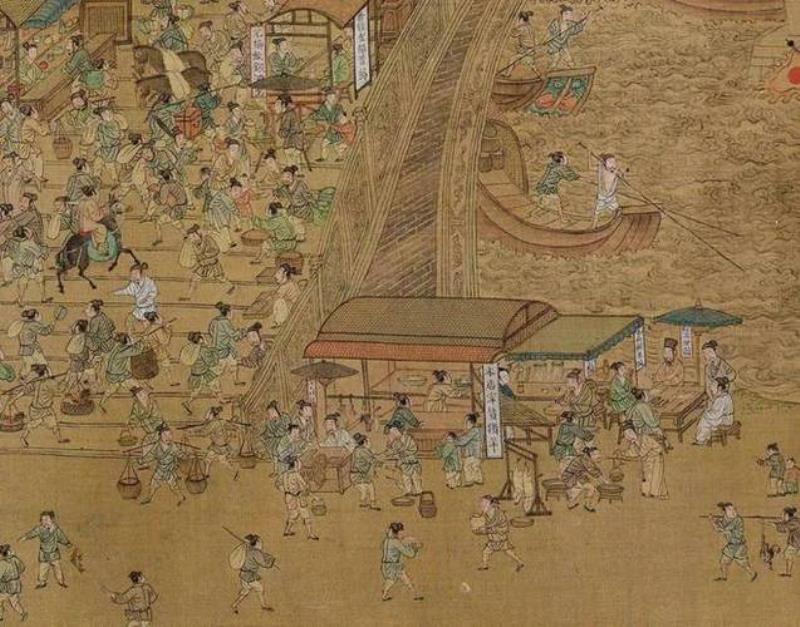

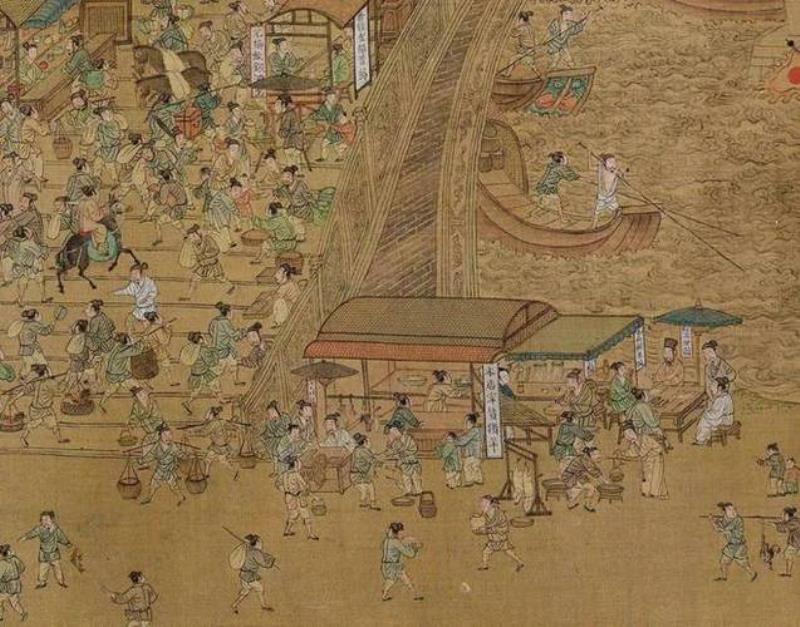

宋朝也是我國古代一個重要朝代

。當(dāng)時中央封建集權(quán)制度有了進(jìn)一步發(fā)展

,順應(yīng)專制統(tǒng)治的需要

,郵驛走向了軍事化。首先

,由兵部掌管全國的郵驛事務(wù)

,具體過問郵驛的規(guī)約條令、人事調(diào)配

、遞馬的配備等

,同時樞密院分管驛馬的發(fā)放、頒布驛遞的憑信符牌

。這兩個機(jī)構(gòu)互相制約

,不得擅自專權(quán)。其次

,北宋實行以兵卒代替百姓為郵驛人員

。當(dāng)時民族斗爭和階級斗爭很尖銳,嚴(yán)峻的形勢迫使宋朝政府不得不把通信中軍事情報的獲得

,視為頭等大事

。宋朝把郵件文書的遞送同過往官員投宿的館驛,從職能上完全分開

。館驛已演變成政府招待所

,而傳遞政府公文和書信的機(jī)構(gòu),另有名目

,總稱為“遞”

,又分“急腳遞”、“馬遞”和“步遞”數(shù)種

?div id="m50uktp" class="box-center"> !安竭f”用于一般文書的傳遞,是接力步行傳遞

?div id="m50uktp" class="box-center"> !榜R遞”用于傳遞緊急文書,一般不傳送官物