(1)唐朝初期的兵制

李淵父子在太原起兵時,兵力僅三萬余人

。李淵建立大將軍府

,親任大將軍

。長子建成任左領軍大都督,次子李世民為右領軍大都督

,三子元吉為中軍大都督

。在向關中進軍的過程中,兵力增加很快

。李淵稱帝后,沿用隋朝一整套制度

,所謂“唐承隋制”

,恢復隋末破壞了的府兵制即是一個例子(詳見后述)。李淵在關中地區(qū)12道設置軍府

,三個兒子也各開府領兵

。中央以尚書省的兵部處理軍務。軍隊領導權由李淵親掌

,但征戰(zhàn)事宜則多交給三個兒子

。特別是次子秦王李世民屢擔重任,重要戰(zhàn)爭多由他指揮

。地方行政則恢復隋初的州縣兩級制,同時沿襲隋制

,在國內及邊境重要地區(qū)設置總管

。武德七年(公元624年),李淵認為全國基本統(tǒng)一

,為結束軍事統(tǒng)治,廢總管

,改行都督制

,統(tǒng)十州以上的設大都督府,其次分設中都督府

、下都督府

。其時設大都督府的有洛

、荊

、并、幽

、交五個州

。到太宗貞觀十三年(公元639年)

,都督府增至41個

。全國358個州,除京畿九個州外

,全部分屬這41個都督府

。都督府設都督一人

,長史一人及錄事

、參軍等員屬。都督主要負責地方軍的統(tǒng)御

,但與當?shù)剀姼疀]有隸屬關系

。

(2)府兵制的恢復和發(fā)展

唐朝建立之初,李淵父子就著手恢復府兵制

。武德二年(公元619年)開始設置軍府

,把關中分為12道,每道置一軍

,每軍下轄若干驃騎府、車騎府

。軍設將

、副各一人,督領府兵耕戰(zhàn)

。武德三年(公元620年)

,12軍各立軍號

,于是

,府兵制度逐漸從隋末的破敗中恢復過來。

唐太宗即位后

,進一步整頓和充實府兵制度

,使之更加完備。貞觀元年(公元627年)

,唐太宗將全國劃為10道

,置軍府634個

,其中關中地區(qū)占261個

,占全部軍府的41%,形成“舉關中之眾以臨四方”(《新唐書》卷五《兵志》)的格局

。并將驃騎府

、車騎府改稱折沖府,以折沖都尉

、果毅都尉分任正

、副統(tǒng)將

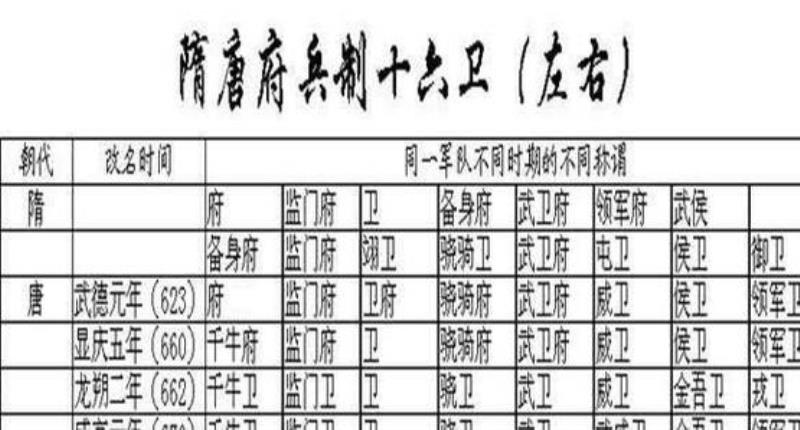

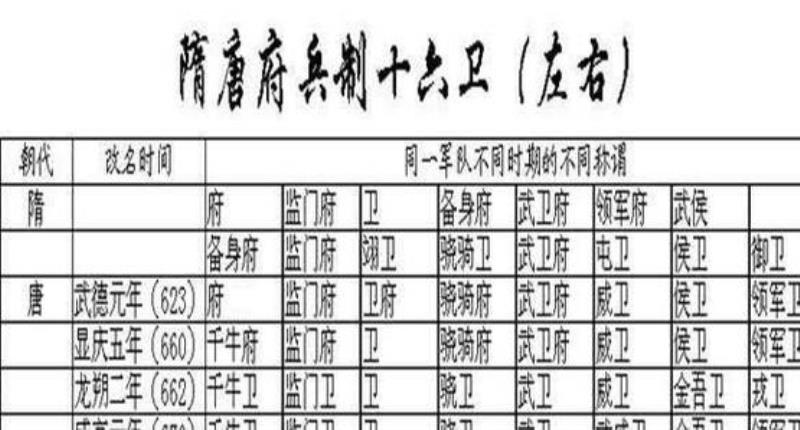

。所有軍府均隸屬于十二衛(wèi)府及東宮六率②

。折沖府分為三等,上府1200人

,中府1000人,下府800人

。府兵的編制是10人為火,火設火長;50人為隊

,隊設隊正

;100人為旅,旅設旅帥

;200人為團,團設校尉

。府兵的任務是擔任宿衛(wèi)

、鎮(zhèn)戍和征戰(zhàn)。至此

,府兵制趨于定型和成熟。

武則天時期

,為加強中原軍府

,曾設置若干特等府,以300人為一團

。

折沖府直隸于所屬上級衛(wèi)府。府兵的調遣

、征發(fā)權在皇帝手中

,由皇帝下敕書,通過兵部傳達執(zhí)行

。如有戰(zhàn)事

,朝廷臨時點將

,率領從各地征發(fā)的府兵出征

。戰(zhàn)事完畢,兵散于府

,將歸于朝

,使兵不識將

、將難專兵

,這就有效地防止了將帥擁兵作亂,有利于中央集權的鞏固和國家的統(tǒng)一

。正如《新唐書·兵志》所稱的:

府兵之道

,居無事則耕于野

;其番上者

,宿衛(wèi)京師而已

。若四方有事,則命將以出

,事解輒罷。兵散于府

,將歸于朝

,故士不失業(yè)而將帥無握兵之重,所以防微杜漸

,絕禍亂之萌也

。

《歷代兵制》也盛贊唐府兵制是井田制以來最好的兵制(“自井田不復,兵制之善

,莫出于此”)。

軍府和地方長官無隸屬關系

,但州刺史也負有一定的軍事責任

。如征發(fā)府兵時,朝廷向州刺史

、折沖都尉同時下符契

,會同勘契后才能發(fā)兵

。又如對練兵也有檢查督促之責

,加上州刺史品位較一般折沖都尉為高,故習慣上有上下級關系

。

折沖府有內府

、外府之分

。內府是指左右衛(wèi)府所屬的五府(親府

、勛一府、勛二府

、翊一府

、翊二府)

、三衛(wèi)(親衛(wèi)

、勛衛(wèi)、翊衛(wèi))和東宮左右衛(wèi)率所屬的三府(親府

、勛府

、翊府)

、三衛(wèi)(親衛(wèi)

、勛衛(wèi)

、翊衛(wèi))

。此外都是外府

。內府衛(wèi)士都是由五品以上官僚的子孫充任

。外府衛(wèi)士則主要是中小地主和富裕農民的子弟

。內外各府的衛(wèi)士都擔任皇帝的宿衛(wèi)。

府兵的武器裝備

,個人的由兵丁自備

,火

、隊裝備由折沖府籌備

。個人裝備包括:弓一、矢三十

、胡祿(裝箭的工具)

、橫刀、礪石

、大觿〔xi西〕(解結錐)

、氈帽、氈裝

、行藤各一,麥九斗

,米二斗

。番上宿衛(wèi)的由衛(wèi)府發(fā)給弓矢、橫刀

。火裝備包括:六馱馬

、烏布幕

、鐵馬盂、布槽

、鍤钁〔jue爵〕

、鑿

、碓

、筐、斧

、鉗

、鋸各一,甲床二

,鐮二

。隊裝備包括:火鉆、胸馬繩

、首羈

、足拌等。

(3)府兵的服役

唐朝初年

,沿襲隋朝舊制

,從編戶農民中征兵。農丁由保

、閭

、族、縣

、州等各級地方政權管理

。每保五戶

,每戶成丁以二人計算

,共10人。從10人中征二人為府兵

。貞觀年間

,改為12丁取一

。服役年齡

,唐初是20歲至60歲,后又改為21歲至61歲

。唐玄宗時期一度改為25歲至50歲

。府兵的揀選原則是“財均者取強

,力均者取富

,財力又均,先取多丁”(《唐律疏議》卷一六)

。選中者輪番去衛(wèi)府或其他鎮(zhèn)戍服役

。如遇征戰(zhàn),府兵有可能直接編為作戰(zhàn)部隊

,參加戰(zhàn)斗

。

府兵服役期間,免除其個人的租庸調

。在衛(wèi)府番上時

,給以“侍官”的榮譽稱號。征戰(zhàn)立功者授勛

。

為充實府兵

,唐朝政府規(guī)定三年一揀選。一旦選中

,有了軍名

,即終身服役

,直到退役。服役后

,府兵不脫離本鄉(xiāng)

、本土

,戶籍仍歸州縣

,掛籍軍府,田地也仍攙雜于農戶之中

,只有在番上教閱的時候

,才集中于折沖府或番上的場所,過軍隊生活

。

所謂番上,是指輪番抽調府兵到其所隸衛(wèi)府或邊防重鎮(zhèn)服役

。番上由兵部負責組織

。每年番上次數(shù)依各軍府離番上衛(wèi)府的距離遠近確定,每次一個月

。一般是500里五番(即將府兵分為五組,每五個月征發(fā)一次

,輪流上番)

,1000里七番,1500里八番

,2000里10番

,2000里以上12番

。這種規(guī)定考慮往返耗費的時間和精力

,有一定合理性

。但距京城太遠的府兵

,路途往返時間遠遠超過一個月的宿衛(wèi)時間。為解決這一問題

,唐朝規(guī)定

,可以并番(讓遠道而來的府兵連服兩個月的役,以減少其往返時間)或納資代番(交納一定的財物

,以免除番上)。

除番上宿衛(wèi)外

,府兵還有臨時征發(fā)作戰(zhàn)的任務

。如五番的府兵每人五個月應番上一次,如果臨時征發(fā)作戰(zhàn)達10個月以上

,回來以后10個月內可免除番上任務

。如果不到10個月

,回來正好輪上

,則這次的番上任務也可免去。免番一般不超過三番

。這種嚴密的番上制度

,使府兵番上宿衛(wèi)或征發(fā)作戰(zhàn)前后都能得到一定的休整和訓練

。但是這種制度必須以相當穩(wěn)定的社會政治經(jīng)濟形勢作保證

。當社會出現(xiàn)動亂時,番上宿衛(wèi)的府兵得不到按時更代

,這種制度也就無法繼續(xù)執(zhí)行

。

十二衛(wèi)府是皇帝禁軍

,邊境重鎮(zhèn)關系到國家的安全

,都需要素質較好的士兵,番上就是執(zhí)行上述任務

。輪番的辦法

,對某一折沖府而言,每月抽出人數(shù)不多

,對社會經(jīng)濟影響不大,府兵服役的時間不長且苦樂比較平均

。在統(tǒng)治者看來

,這種制度的好處是能保證穩(wěn)定可靠的兵源。但從管理的角度看,番上也有缺點

,主要是時間太短,剛熟悉情況就要換班

,不利于內部的協(xié)作和訓練

。而且,番上時往返路程遠較番期本身長

,對府兵個人的農業(yè)生產(chǎn)影響很大。如果折沖府有府兵1000名

,距番上地點500里

,應為五番,即五個月內分五次輪流番上

,每次200人

,每年每人要番上兩次,番期兩個月

,估計往返路途一次需24天,兩次48天

,約一個半月

,連同兩次番期近四個月。此外

,還需在府中教戰(zhàn)

、校閱

,府兵用于生產(chǎn)上的時間就不多了

。

(4)府兵的訓練和校閱

府兵在折沖府時,農閑時進行訓練

,即所謂的“居常則習射

,唱大角歌”(《舊唐書·職官志》)。番上之前

,折沖府要集中考查府兵的技藝。每年冬季

,折沖府要校閱在府府兵

,借以進行戰(zhàn)術訓練。教戰(zhàn)的辦法

,據(jù)記載

,是每年冬天來臨時,“折沖都尉率五校兵馬之在府者

,置左右二校尉

,位相距百步。每校為步隊十

,騎隊一

,皆卷稍〔shuo碩〕幡

,展刃旗

,散立以俟。角手吹大角一通

,諸校皆斂人騎為隊

;二通

,偃旗稍

,解幡;三通

,旗稍舉

。左右校擊鼓

,二校之人

,合噪而進。右校擊鉦〔zheng征〕

,隊少卻

,左校進逐至右校立所;右校復擊鉦

,隊還。左校復簿戰(zhàn)

,皆擊鉦

,隊各還。大角復鳴一通

,皆卷幡

,攝矢

,弛弓

,匣刃;二通

,旗矟舉

,隊皆進;三通

,左右校皆引還

。是日也,因縱獵

,獲各入其人

?div id="m50uktp" class="box-center"> !?《新唐書·兵志》)值得指出的是

,大角每通都有不同的曲詞,要求士兵平時就習唱歌詞

,戰(zhàn)時從中辨別號令

。通過大角、鼓

、鉦、旌旗的變化

,訓練士兵的耳

、目、手足

,要求動靜進止整齊劃一

,而縱獵更近于實戰(zhàn)

。通過校閱,將士的戰(zhàn)術水平都會有不同程度的提高

。

(5)府兵制的破壞和衰落

唐朝初期

,府兵番上、戍邊一般都能按規(guī)定輪換

,勛賞也較豐厚,許多富人將當兵作為求取功名利祿的手段

,因此

,府兵制呈現(xiàn)出一派繁榮景象。從高宗

、武后起

,由于同邊境各民族的頻繁戰(zhàn)爭,府兵得不到輪換

,以至出現(xiàn)了“壯齡應募,華首未歸”(《唐大詔令集》卷一○七《鎮(zhèn)兵以四年為限詔》)的情形。加上勛賞不行

,府兵地位下降

,當兵無利而有害,因此富人千方百計逃避兵役

,兵役負擔逐漸落到窮苦農民身上。番上制度也遭到破壞

。宿衛(wèi)府兵被衛(wèi)府長官當作奴仆使用

,從事各種雜役,百姓恥作“侍官”

。為躲避服役

,有些人甚至自殘手足

。隨著土地兼并的嚴重

,作為府兵制的基礎的均田制也日趨破壞,府兵之家因不免雜徭

,貧弱不堪

,紛紛逃亡,府兵制難以繼續(xù)實行下去了

。到唐玄宗開元年間,出現(xiàn)了折沖府無兵上番的局面

。天寶八年(公元749年)

,被迫停止上番,折沖府從此名存實亡

,府兵制走向衰落。

(6)募兵制的代興

府兵制破壞后

,唐朝轉而依靠募兵

。唐玄宗開元十年(公元722年),宰相張說建議招募將士

,以補宿衛(wèi)兵的不足

。玄宗采納了他的意見

,于開元十一年在京兆

、蒲、同

、岐

、華等州選募府兵和白丁12萬

,分隸諸衛(wèi),每衛(wèi)萬人

,分六番服役,稱為長從宿衛(wèi)

。開元十三年改稱為彍騎

。彍騎免征賦役,并分給土地

。戶籍由兵部

、州縣和衛(wèi)府分別管理。

彍騎的產(chǎn)生

,標志著募兵制的興起

。彍騎與府兵有著顯著不同

。府兵是由農戶按規(guī)定出丁

,而彍騎則是自由應募;府兵已有田畝

,彍騎是應募后授田

;府兵不但負責宿衛(wèi),還要負責征戰(zhàn)

,而彍騎則專門負責宿衛(wèi)

;府兵自備資糧,彍騎則由官府發(fā)給

。

彍騎以10人為火

,五火為團?div id="jfovm50" class="index-wrap">;鹪O火長

,團設團長,平時在軍營附近教閱弓弩

,嚴格訓練。開元十六年(公元728年)

,彍騎改為左右羽林飛騎

。天寶年間以后,彍騎之法又遭到破壞

。

團結兵(團練兵)

。府兵制遭到破壞后,開始出現(xiàn)團結兵

,又稱團練兵

,是由當?shù)丶邑斠髮崱⑸眢w強壯的男丁組成的

。團練兵免除徭役

,春夏耕種,秋冬定期集中訓練

。訓練期間由官府供給口糧

。也允許在家里習弓射箭。如有戰(zhàn)事則應募出征

。團練兵開始的具體年代不詳,武則天時期開始廣泛建立

。到唐代宗時期明確規(guī)定:“差點士人

,春夏歸農,秋冬追集

,給身糧醬菜者

,謂之團練

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?《資治通鑒》卷二二五)并規(guī)定了各州兵額。

團練兵不脫離鄉(xiāng)土

,不完全脫離生產(chǎn)

,類似于府兵

,但不需要自備戎具

、資糧,因而又有雇傭兵性質

,負擔也較府兵為輕

。在戰(zhàn)亂年代,各州設有團練使

、都團練使,由刺史

、觀察使兼任

。代宗大歷十二年(公元777年),罷各州團練使

,而以都團練使統(tǒng)率幾個團練兵

。

長征健兒。長征健兒也稱“官健”

、“防人”

、“戍卒”,是唐代邊防軍的稱謂

。唐在邊境地區(qū)設有軍

、守捉、城

、鎮(zhèn)

、戍等邊防組織,置邊軍戍守

。唐初

,邊兵由府兵輪番更代

,三年一輪換。開元以后

,規(guī)定各軍鎮(zhèn)可根據(jù)自己的情況

,于從戍人員和客戶中招募士兵。自愿長期戍邊的

,長年免賦

。如果家屬愿意同往邊境,由官府發(fā)給田地房屋

。這種招募來的邊兵稱為長征健兒

。以后發(fā)展到所有軍隊都招募健兒,由官府發(fā)給糧食和春冬衣

。原防人由自備衣糧變?yōu)楣俳o,所以也稱官健

。因為家屬隨營的不多

,開元十六年曾規(guī)定長征健兒分五番,每年有一番回鄉(xiāng)度假

。因此

,長征健兒又有職業(yè)兵的性質

,成為軍

、鎮(zhèn)和有關州府的常備軍。

隨著彍騎

、團練兵和長征健兒的出現(xiàn),到開元

、天寶年間

,募兵制全面取代了府兵制,直到唐朝滅亡

,宿衛(wèi)軍和邊防軍的一切兵員都來自招募

。

(7)禁軍的演變

唐朝中央禁軍,由南衙16衛(wèi)府番上宿衛(wèi)的府兵和北衙禁軍兩部分組成

。南衙諸軍

,屯于宮南

,由宰相指揮

;北衙禁軍,屯于宮內

,由皇帝親轄

。

北衙禁軍的形成和發(fā)展,有一個演變過程

。唐朝初年,唐高祖李淵把隨同他起兵的三萬人留作宿衛(wèi)

,納入府兵系統(tǒng)

,稱為“元從禁軍”,屯于玄武門

,所以又稱北門屯兵

。貞觀初

,唐太宗從元從禁軍中選善騎射者百人

,分二番在北門宿衛(wèi),稱“百騎”

。又置北衙七營

。貞觀十二年(公元638年)置左右屯營于玄武門,從諸衛(wèi)將軍中選人為統(tǒng)將

,稱為“飛騎”。唐高宗龍朔二年(公元662年)

,在左右屯營基礎上

,又增選府兵中的越騎、步射

、擴充為左右羽林軍

。武則天執(zhí)政時改“百騎”為“千騎”

,中宗時更發(fā)展為“萬騎”

,分左右營

。玄宗將“萬騎”改為左右龍武軍。左右羽林軍與左右龍武軍通稱羽林親軍

,士兵來源于唐朝功臣宿將子弟和“良家子”

。唐肅宗至德二年(公元757年)置左右神武軍,又稱神武天騎

,與左右羽林軍、左右龍武軍合稱北衙六軍

。為加強殿前保衛(wèi)力量

,肅宗又設殿前射生軍,分左右?guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ,后又稱左右英威軍

,代宗時又改稱寶應軍

,德宗時再改為射生左右軍

、左右神威軍。

唐中期以后

,禁軍中的主要力量是神策軍

。神策軍以宦官為統(tǒng)帥并由其完全控制。唐玄宗天寶十三年(公元754年)

,唐朝為防止吐蕃進攻設置了一支戍邊部隊,稱神策軍

。安史之亂期間