在123年前的今天

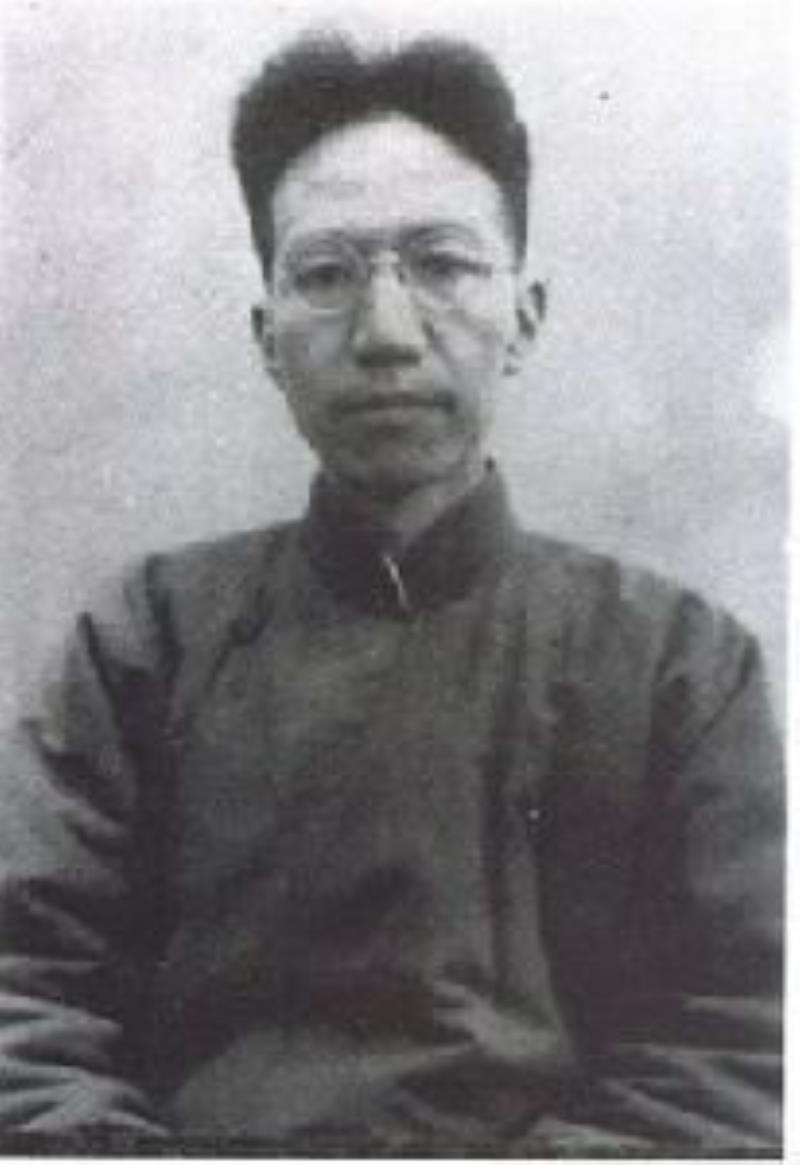

陳寅恪(1890年7月3日⑴969年10月7日)中國(guó)現(xiàn)代最富盛名的歷史學(xué)家、古典文學(xué)研究家

光緒2108年(1902)

1925年

陳寅恪繼承了清朝乾嘉學(xué)者治史中重證據(jù)、重事實(shí)的科學(xué)精神

,又吸取西方的歷史演進(jìn)法(即從事物的演變和聯(lián)系考察歷史,探究史料),應(yīng)用這類中西結(jié)合的考證比較方法,對(duì)一些資料窮本溯源,核訂確切。并在這個(gè)基礎(chǔ)上,注意對(duì)史實(shí)的綜合分析,從許多事物的聯(lián)系中考證出關(guān)鍵所在,用以解決一系列問(wèn)題,求得歷史面目的真相。他這類精密考證方法,其成績(jī)超過(guò)乾隆、嘉慶時(shí)期的學(xué)者,發(fā)展了我國(guó)的歷史考據(jù)學(xué)。陳寅恪對(duì)佛經(jīng)翻譯

、?div id="4qifd00" class="flower right">1937年7月

,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),日軍直逼平津。陳寅恪的父親陳3立義憤絕食,忽然長(zhǎng)逝。治喪終了,寅恪隨校南遷,過(guò)著顛沛流離的旅途生活。1938年秋,西南聯(lián)大遷至昆明,他隨校到達(dá)昆明。1942年春,有人奉日方之命

,專程請(qǐng)他到已被日軍侵占的上海授課。他又1次拒命,隨即出走香港,取道廣州灣至桂林,前后任廣西大學(xué),中山東大學(xué)學(xué)教授,不久移居燕京大學(xué)任教。當(dāng)時(shí),面對(duì)民族危亡,國(guó)民黨政府腐敗無(wú)能,消極抗日積極反共,寅恪感到痛心,而桂林某些御用文人,竟發(fā)起向蔣介石獻(xiàn)9鼎的無(wú)聊活動(dòng),勸他參加,他作《癸未春日感賦》:9鼎銘辭爭(zhēng)訟德,百年粗糲總傷貧抗克服利后,陳寅恪再次應(yīng)聘去牛津大學(xué)任教

解放后

10年騷亂期間,陳寅恪遭到殘暴折磨

陳寅恪長(zhǎng)時(shí)間致力于教學(xué)和史學(xué)研究工作。他酷愛祖國(guó)

本文地址:http://m.mcys1996.com/lishitanjiu/154670.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享介閔損是個(gè)什么樣的人,.png)