<sup id="kwqog"></sup>

士人政治家的典型——說諸葛亮(四)

文/郭英德

士人的政治手腕:“仁義詐力之雜用”

(一)縱容關(guān)羽

作為一位士人政治家,諸葛亮也是很有個性的。比如他極端高傲自大,“自比管仲

、樂毅”更重要的是,作為士人政治家

盡管如此

“仁義詐力之雜用”

比如,諸葛亮故意派遣關(guān)羽到華容道堵截曹操

,有人認(rèn)為這是諸葛亮用人失誤,我不這么看。我認(rèn)為諸葛亮這么做,是有意考驗(yàn)關(guān)羽

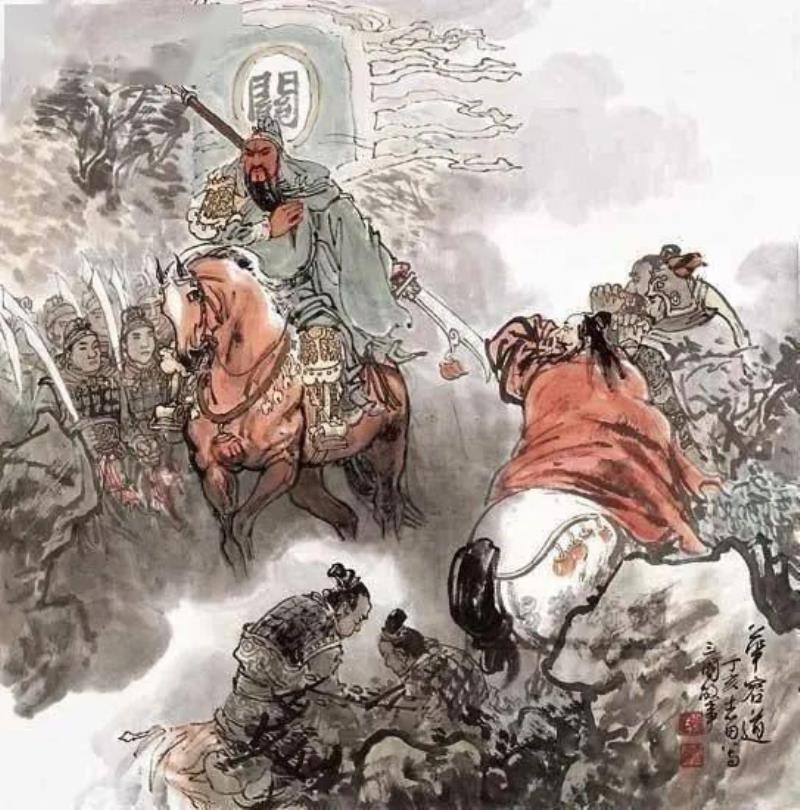

關(guān)云長義釋曹操

我們再看看后來蜀國用關(guān)羽守荊州的部署

荊州作為戰(zhàn)略要沖

但是當(dāng)龐統(tǒng)戰(zhàn)死西川

諸葛亮在移交荊州印綬時

但是關(guān)羽本來就驕傲自大,剛愎自用

,他根本不愿意理會諸葛亮的良苦用心。他在荊州,常常惡意辱罵孫權(quán)是“禽獸”,動不動就想要出師滅吳。當(dāng)關(guān)羽一而再、再而三地違背聯(lián)吳抗曹的戰(zhàn)略方針時

,諸葛亮卻一直沒有及時采取措施。結(jié)果最后導(dǎo)致荊州失守,關(guān)羽殉難。

可見

,作為主持軍國大事的丞相,諸葛亮的確有縱容關(guān)羽、樂觀其敗的重大嫌疑。歷史上有人甚至說,諸葛亮是“借刀殺關(guān)羽”,比如章太炎《訄書》就說:“(諸葛氏)假手于吳人,以隕關(guān)羽之命?div id="4qifd00" class="flower right">這話說得是太過分了

,因?yàn)樵僭趺凑f諸葛亮也是希望蜀漢成功,而不至于祈求蜀漢失敗的。但是我們不能否認(rèn),在諸葛亮的內(nèi)心中,未嘗沒有一點(diǎn)兒對關(guān)羽之死幸災(zāi)樂禍的心理。所以

毛宗崗評道:“以不記軍師‘東和孫權(quán)’一語,故似有埋怨之意

?div id="d48novz" class="flower left">(二)駕馭魏延

文武不同道

,這是中國古代常見的事情。但是,諸葛亮經(jīng)常表現(xiàn)出的那種駕馭武夫的“詐術(shù)”,的確讓人不免感到寒心。這一點(diǎn),可以嘉靖本《三國志演義》中描寫諸葛亮與魏延的關(guān)系作為例證。在《三國志演義》小說里

,當(dāng)魏延救黃忠,殺韓玄,獻(xiàn)長沙,帶著厚重的見面禮投奔劉備的時候,諸葛亮一見,便“喝令刀斧手,推下斬之”(卷十一《黃忠魏延獻(xiàn)長沙》),并對劉備解釋說:“食其祿而殺其主,是不忠也。居其土而獻(xiàn)其地,是不義也。吾觀魏延腦后有反骨,久后必反,故先斬之,以絕禍根。”后來雖然劉備刀下留人

如果仔細(xì)探究,我們會發(fā)現(xiàn)

魏延投降蜀漢后

,能征善戰(zhàn),敗郭淮,誅馬遵,射曹操,斬王雙,幾乎戰(zhàn)無不勝,所以深受劉備的信任和重用。在五虎大將相繼謝世以后

而且魏延還多謀善斷

這件事見于《三國志·魏延傳》的記載

所以

最值得注意的是“六出祁山”時的上方谷之役(卷二十一《孔明火燒木柵寨》)。在這一戰(zhàn)役中

嘉靖本在這里有小字注

事后

有趣的是,這時諸葛亮又私下讓樊建告訴馬岱

諸葛亮明明知道楊儀與魏延從來不和

李贄評道:“孔明定非王道中人,勿論其他

在史傳中

,魏延與丞相府長史楊儀的矛盾“有如水火”(《三國志·魏延傳》),甚至連吳國的孫權(quán)都耳聞其事(《三國志》卷三十九《董允傳》裴注引《襄陽記》《漢晉春秋》)。而諸葛亮則在兩人中起平衡作用,他“深惜儀之才干,憑魏延之驍勇,常恨二人之不平,不忍有所偏廢也”(《三國志》卷四十《楊儀傳》)。但在小說里

,諸葛亮卻明顯地偏袒楊儀,貶抑魏延。所以諸葛亮臨終前交代后事,竟把魏延排除在外,把軍事指揮權(quán)交給了楊儀,而沒有交給費(fèi)祎或姜維民間說書人神化諸葛亮,說他能算命

總的來看,在《三國志演義》里

,諸葛亮在魏延沒有任何反跡而且屢立戰(zhàn)功的情況下,居然定下計(jì)策,要把自己人魏延和敵人司馬懿父子一起燒死;陰謀敗露后,他又嫁禍于楊儀,激化楊儀與魏延之間的矛盾,種下了內(nèi)亂的禍根;他還將計(jì)就計(jì),讓馬岱身受苦肉計(jì),取得魏延的信任,日后可以成為魏延投魏的見證人。這樣的描寫,造成了諸葛亮形象的人格分裂。在后來的版本演變中,這種文本的矛盾逐漸得到統(tǒng)一,特別是到了毛宗崗評本,將所有不利于諸葛亮的文字都刪除殆盡了。《三國志演義》描寫的諸葛亮對魏延的偏見,使我們有理由懷疑

,諸葛亮可能是為了證明自己早識“反骨”的先見之明,硬逼魏延造反的。如果是這樣的話,諸葛亮的權(quán)詐心術(shù)的確讓人不寒而栗。

其實(shí),將相不和

,文武爭奪,這在中國古代歷史上并不少見,著名的廉頗和藺相如“將相和”故事就是明顯的例證。在三國歷史記載中,關(guān)羽和魏延一樣,都是“善待士卒”而“驕于士大夫”的士大夫與赳赳武夫之間的是非恩怨,是一個有趣的話題

,也是審視中國古代政治文化的一個有趣的視角。本文轉(zhuǎn)載自公眾號:京師文會

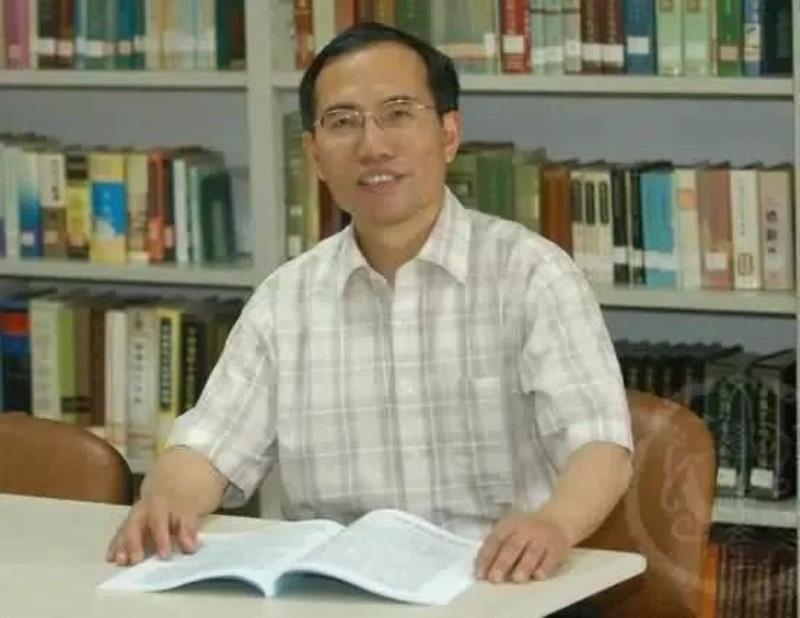

作者簡介

郭英德,北京師范大學(xué)文學(xué)院教授

,長期從事中國古代文學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、中國文學(xué)學(xué)術(shù)史、中國古代戲曲學(xué)、中國古代散文史等領(lǐng)域的研究,先后出版學(xué)術(shù)專著近三十部,論文近三百篇。文章原創(chuàng)丨版權(quán)所有丨轉(zhuǎn)發(fā)請注出處

我知道你 在看喲

本文地址:http://m.mcys1996.com/lishitanjiu/155379.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com),情況屬實(shí),我們會第一時間予以刪除,并同時向您表示歉意,謝謝!

上一篇: 日軍在福建永寧制造慘案

下一篇: 中國著名舉重運(yùn)動員張湘祥出生

,古人上廁所如何解決.png" alt="古代沒有手紙的時候,古人上廁所如何解決" onerror="nofind(this)" >

,古人上廁所如何解決.png" alt="古代沒有手紙的時候,古人上廁所如何解決" onerror="nofind(this)" >

!.png" alt="唐朝大貪官元載死前說了什么一句話道盡了千百年來的人性

!.png" alt="唐朝大貪官元載死前說了什么一句話道盡了千百年來的人性