?”

的確,在現(xiàn)代世界

,純粹的學(xué)術(shù)并不能帶來相較富足的生活,也很難再帶來顯赫的名望。

從去年的翟某“不知知網(wǎng)”卻獲得博士學(xué)位

,到今年仝某爆出“改身份”參加高考,再到前幾日博導(dǎo)之女“改成績保研”

,教育公平失衡

,學(xué)術(shù)之路也扭曲成了權(quán)力與地位角逐的工具。

那么

,今天學(xué)術(shù)的價值與意義何在

?

一百多年前,馬克斯·韋伯(Max Weber)在德國慕尼黑大學(xué)為青年學(xué)生們作了《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》的著名講演

。

這場演講以及不久之后的《政治作為志業(yè)》演講發(fā)生在一個特殊的時代背景之下

。

那時候德國剛剛經(jīng)歷第一次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗,昨日世界已然崩塌

,新的社會及政治秩序尚未建立

,整個社會都處于一種動蕩的狀態(tài)。當(dāng)時的德國年輕人一方面在政治上相當(dāng)激進

,帶著一種左傾的浪漫主義

。

與此同時,他們之中也彌漫著一股迷惘的集體情緒

。

他們期盼著有人能告訴他們:今天的德國該怎么樣往下走

?年輕人應(yīng)該找到什么樣的人生使命?我們活著又是為了什么……

這是當(dāng)時年輕人的普遍困惑

。經(jīng)歷了一戰(zhàn)

,他們之中的許多人開始對文明、對進步

、對理性都產(chǎn)生了巨大的懷疑

,渴求著意義與先知。

面對此

,韋伯登場了

。他并沒有給年輕人灌以“雞湯式”鼓勵,也沒有去滿足聽眾的期待

,發(fā)表對時局的洞察

。他反而以一種極為冷峻克制的態(tài)度,去回應(yīng)臺下熾熱的目光

。

他直白地說

,學(xué)術(shù)生涯是“一場瘋狂的冒險”

,工作投入很大但回報很少,作為謀生手段性價比實在太低

。

但是

,韋伯轉(zhuǎn)而說道,學(xué)術(shù)是值得作為精神上的志業(yè)

。作為“志業(yè)”

,即相當(dāng)于將個體的生命意義寄托于它之上。

可以說

,韋伯以極為審慎的態(tài)度回答了關(guān)于學(xué)術(shù)的意義

,這種審慎與冷峻其實正是基于他對當(dāng)時社會局勢的一種悲觀判斷。

他企盼引導(dǎo)人們走向清醒

,認(rèn)清現(xiàn)代世界的特征和自身的處境

;而與此同時,學(xué)會在良好的現(xiàn)實感中尋求有限的希望

。

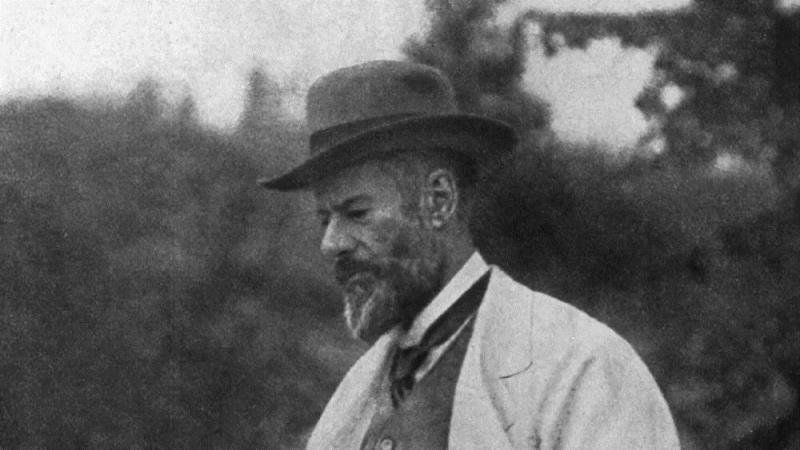

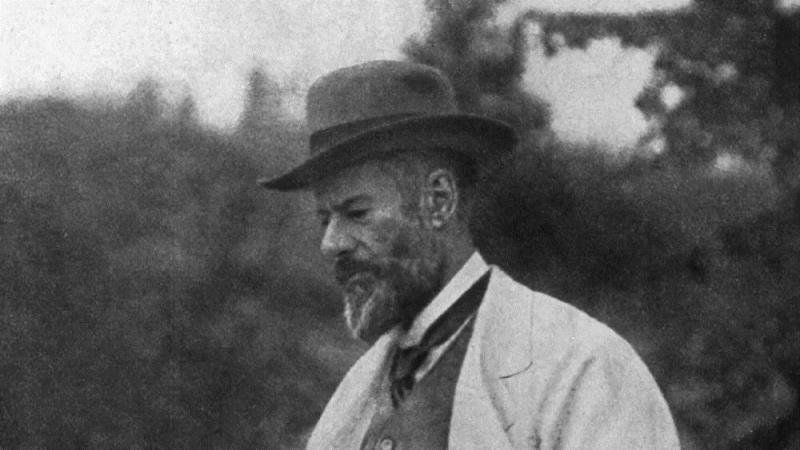

作為人群焦點的韋伯

《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》及《政治作為志業(yè)》這兩篇演說

,發(fā)表在韋伯生命最后的兩三年內(nèi)。1920年6月14日

,韋伯因感染當(dāng)時肆虐歐洲的西班牙流感

,引發(fā)肺炎去世,年僅56歲

。今年

,正是韋伯逝世一百周年的紀(jì)念年。

今天重讀韋伯

,具有特別的價值和意義

。你可能會發(fā)現(xiàn),百年之后

,我們所經(jīng)歷與面對的困擾和迷惘

,都未曾遠(yuǎn)離韋伯思想的范疇。

"

各種思潮和觀點

,彼此之間紛爭不休

,走向?qū)α⒎只诰裆舷萑肓藰O度的混亂

。

思想界彌漫著狂熱與騷動的情緒

,很容易讓煽動家和假先知大行其道,他們編織迷人的幻覺

,散布言之鑿鑿的錯誤答案

,鼓吹虛妄的信心,誤導(dǎo)人們?nèi)で筇摷俚南M?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">、走向極端狂熱

;或者傳播貌似深刻的虛無主義

,讓年輕人陷入不可自拔的悲觀和絕望。

韋伯決意要做一名抵擋者

,抵御這些迷惑對思想的腐蝕

。

"

祛魅時代的學(xué)術(shù)與政治

文 | 劉擎

(節(jié)選自理想國出版《學(xué)術(shù)與政治》)

1917年11月7日,在德國慕尼黑市的斯坦尼克藝術(shù)廳(Kunstsaal Steinicke)舉辦過一次演講

,主題為“學(xué)術(shù)作為志業(yè)”

。聽眾席擠滿了年輕的大學(xué)生,還有不少著名的學(xué)者

,因為主講人是當(dāng)時德國負(fù)有盛名的思想家馬克斯·韋伯

。

一年多之后,韋伯在同一個地方又做了一場演講

,題為“政治作為志業(yè)”。這兩篇演講后來結(jié)集出版

,被稱為韋伯的“志業(yè)演講”

,成為二十世紀(jì)西方著名的思想文獻,獲得了經(jīng)典地位

。

1.

祛魅的“夢醒時分”,

也讓人在精神上“格外荒涼”

韋伯的學(xué)術(shù)貢獻豐富而卓越,其中對現(xiàn)代世界特征的洞察尤為重要

。在《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》的演講中

,有一個被廣泛引用的著名段落:

“我們的時代,是一個理性化、理知化

,尤其是將世界之迷魅加以袪除的時代;我們這個時代的宿命

,便是一切終極而最崇高的價值

,已自公共領(lǐng)域( ffentlichkeit)隱沒?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/strong>

在這里

,“世界被祛除了迷魅”(disenchantment of the world),極為凝練地表達了韋伯對現(xiàn)代社會的根本判斷

,也是影響深遠(yuǎn)的一個見解

。

但“世界的除魅”究竟是什么意思呢?

用簡單的比喻可以這樣說:現(xiàn)代的來臨意味著一種覺醒

,像是世界到了“夢醒時分”

,解除了古代迷夢一般的魅力或者魅惑。

在現(xiàn)代之前

,人們生活在一個魅惑的世界中

,相信其中有神存在

,有精靈和鬼怪出沒,靈性不只限于人類

,動物也有靈性

,甚至萬物有靈。這些超越人類經(jīng)驗感知的所謂“超驗”的存在

,是冥冥之中難以言說的事物

,卻構(gòu)成了古代精神極為重要的一部分。

因此

,古代世界籠罩在神秘的精神之中

,讓人難以理解,無法參透

,也因此讓人敬仰和畏懼

。恰恰是這種神秘精神,將人類與整個宇宙連成一體

,并從這種聯(lián)系中獲得生存的意義

。

古代人的終極價值,生命的根本意義

,不是人類自足的

,而是依托于比人類更高的存在,依賴于宇宙的整體秩序

。人們往往通過宗教信仰和儀式

,通過與超驗存在的聯(lián)系,確立生命的意義與目的

,獲得所謂“安身立命”的根基

。

后來,西方歷史進入了現(xiàn)代

。經(jīng)過宗教改革

、啟蒙運動和科學(xué)革命之后,西方人越來越傾向于以理性化的方式來探索世界和自己

,也就是說

,越來越信奉科學(xué)的認(rèn)識模式。

科學(xué)是理知化活動的典型體現(xiàn)

,依靠冷靜的觀察

、可靠的證據(jù)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫼颓逦恼撟C

?div id="m50uktp" class="box-center"> ?茖W(xué)論述的特點是可觀察、可檢驗、可質(zhì)疑

、可反駁

、可修正,在根本上抵制神秘

、反對迷信

。

在這種理性化和理知化的時代,人們很難再輕信古代的玄思妙想

,不再接受各種“神神道道”的話語

。世界被理知化了,也就是被人看透了

。

比如

,在漫長的古代歷史上,日食或月食曾被視為神秘的天象

,而當(dāng)現(xiàn)代天文學(xué)揭穿其中奧秘

,這些以往“神秘”的天象變得清澈而簡單,一下子就失去了迷魅之處

。

世界被看透了

,沒有什么不可思議的說不清道不明的神秘之處。人們相信

,即有些事情一時還看不透,但在原則上終究是能被看透的

,其中的奧秘遲早會被破解

。

韋伯告訴我們,隨著現(xiàn)代的來臨

,一場精神的巨變發(fā)生了:古代世界那種迷霧一般的魅惑

,在現(xiàn)代的“清晨”被理性化的光芒驅(qū)散了。

現(xiàn)代人在回望古代世界的時候

,會有一種“大夢初醒”的感覺

,這就是所謂“世界的除魅”。需要注意的是

,“世界的除魅”是對客觀事實的描述

,并不帶有價值判斷的傾向。

韋伯并沒有說這一轉(zhuǎn)變是值得慶幸的

,也無意去贊頌除魅之后的世界

。實際上,韋伯對此懷有復(fù)雜曖昧的態(tài)度

。

因為他知道,這個“夢醒時分”對許多人來說在精神上是格外“荒涼”的,信仰失去了以往神秘的根基,而科學(xué)又無法為生命的意義提供新的根本依據(jù),終極價值不再具有客觀性和公共性,會讓人茫然若失。

因此

,“一切終極而最崇高的價值

,已自公共領(lǐng)域隱沒”。然而

,世界的除魅是現(xiàn)代世界的真相

。

韋伯主張,無論對此感到多么無助多么失落

,我們必須直面這個真相

,這就是所謂現(xiàn)代性的境況。

在這種條件下

,學(xué)術(shù)生涯以及政治事業(yè)

,到底還有什么價值,我們?nèi)绾螐氖聦W(xué)術(shù)和政治

,都變成了極具挑戰(zhàn)性的困難問題

。

2.

等不過去的黑夜,

去與狂熱和絕望兩面作戰(zhàn)

古今中外許多為人傳誦的演講辭大多具有激蕩人心的力量

。而韋伯的這兩篇演講則相當(dāng)不同

,沒有去激發(fā)共鳴、感染聽眾

,反倒是刻意回避聽眾的期待

,抑制他們的激情。

因此

,這兩篇演講都有一種格外冷峻的風(fēng)格

。領(lǐng)悟這種冷峻的基調(diào),是解讀韋伯思想氣質(zhì)的入門鑰匙

。

如果我們仔細(xì)閱讀文本

,會發(fā)現(xiàn)兩篇演講的開場與結(jié)尾都是精心布局的,它們的開頭有明顯的相似之處

。在《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》的開篇

,韋伯說他習(xí)慣用一種

“學(xué)究氣”的方式來處理問題。

對于學(xué)術(shù)究竟有什么意義

,學(xué)者需要具備哪些條件

,他沒有直接告訴聽眾所期待的答案,而是要用一種迂回的

、有點學(xué)究氣的方式

,慢慢進入主題。

類似的,在《政治作為志業(yè)》的演講中

,他開場的第一句就說

,

“在好幾個方面必定會使各位失望”。這里“失望”這個詞對應(yīng)的德文單詞“enttauschen”意思有點復(fù)雜

,同時有“失望”“幻滅”和“挫折”的意思

。

韋伯知道,聽眾非常期待他能對當(dāng)時緊迫的政治現(xiàn)實發(fā)表明確的見解

,但他從一開始就坦言

,他不準(zhǔn)備去滿足這種的期待,相反

,他可能會讓大家感到挫折和失望

。

那么,韋伯為什么拒絕迎合聽眾的期待

?為什么要故意采用帶有“間離效應(yīng)”的修辭策略

?在我看來,這是源自他對當(dāng)時歷史背景和德國局勢的洞察和憂慮

。

韋伯所處的時代

,見證了德國的巨大變遷。二十世紀(jì)初

,德國經(jīng)濟迅速崛起

,在1913年超過了英國,躍居為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟體

,但次年就卷入了第一次世界大戰(zhàn)

。

在思想文化方面,當(dāng)時的德國出現(xiàn)了各種相互對立的政治立場和思想流派

,有左傾的社會主義和共產(chǎn)主義

,有右翼的民族主義

、國家主義和軍國主義

;還有文化悲觀主義和新浪漫主義等等。

各種思潮和觀點

,彼此之間紛爭不休

,走向?qū)α⒎只聡诰裆舷萑肓藰O度的混亂

。

在戰(zhàn)爭的陰影下,在思想界充滿爭議的氛圍中,年輕人普遍感到迷茫,迫切希望有一位偉大的導(dǎo)師,能以先知般的確信為他們指明方向,對紛亂的問題給予明確的答案。

韋伯是德國思想界最具影響力的人物

,而且他是一個極有魅力的演講者

,他完全有能力滿足年輕人的心愿,做一番才華橫溢

、俘獲人心的演講

。但他刻意回避了感召人心的言辭,有意識地選擇了格外冷峻的方式

。

因為他看到了當(dāng)時德國精神氛圍的危險

。

思想界彌漫著狂熱與騷動的情緒,很容易讓煽動家和假先知大行其道,他們編織迷人的幻覺,散布言之鑿鑿的錯誤答案,鼓吹虛妄的信心,誤導(dǎo)人們?nèi)で筇摷俚南M?div id="jfovm50" class="index-wrap">、走向極端狂熱;或者傳播貌似深刻的虛無主義

,讓年輕人陷入不可自拔的悲觀和絕望

。

韋伯決意要做一名抵擋者,要抵御這些迷惑對思想的腐蝕

。

韋伯堅信

,學(xué)者遵循的最高原則是

“智性的誠實”(intellectual honesty),就是要揭示真相

,無論真相是多么嚴(yán)酷

。

但同時,他又不希望人們被嚴(yán)酷的真相所嚇倒

。

揭示真相是為了讓人清醒、清澈和清晰,而不是在發(fā)現(xiàn)真相之后陷入傷感

、絕望

、虛無或者狂熱。

這當(dāng)然是十分艱巨的任務(wù)

,需要一種罕見的審慎與均衡感才可能達成

。志業(yè)演講的冷峻基調(diào)正是來自韋伯的審慎。

一方面拒絕虛妄的信心

,因為他明白

,在除魅之后的現(xiàn)代世界,以往單純的信仰和價值不再具有不證自明的堅固性

,而在德國陷入戰(zhàn)爭的危機時刻

,所有緊迫的現(xiàn)實問題也都不會有簡單明了的現(xiàn)成答案

。

在這樣的處境中,無論是從事學(xué)術(shù)還是政治

,前人信奉的那種明確而偉大的意義不再可信

,而且在實踐中會面臨艱巨的挑戰(zhàn)和考驗。在此

,誰要是宣稱自己能夠提供確定無疑的信念

,給出可靠無誤的答案,那就是在蠱惑人心

,就是假先知

。

另一方面,韋伯同時又要抵制極端的虛無主義和悲觀主義

,他需要在復(fù)雜而不確定的時代中

,細(xì)心分辨什么是“可知的”與“不可知的”、什么是“可為的”與“不可為的”

,以及兩者之間的界限

,從而論證,我們在放棄虛妄的信念之后

,并非無路可走

,仍然可以有所作為。

因此

,

韋伯同時要與狂熱和絕望兩面作戰(zhàn),他試圖在各種蠱惑人心的喧嘩之中發(fā)出冷峻的告誡,引導(dǎo)人們走向清醒

,認(rèn)清現(xiàn)代世界的特征和自身的處境

,從而在良好的現(xiàn)實感中尋求有限的希望,在審慎的判斷中付諸積極進取的努力

。

馬克思·韋伯(1864.4.21-1920.6.14)

明白了韋伯所處的時代以及他所信奉的“智性的誠實”

,就能夠理解他冷峻的基調(diào),并發(fā)覺其中也蘊含著審慎進取的品格

。這突出地體現(xiàn)在演講的結(jié)尾之處

。

在《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》的結(jié)尾,韋伯引用了《圣經(jīng)·舊約》的一段經(jīng)文

,那是《以賽亞書》中與守夜人的問答:“守望的?div id="jfovm50" class="index-wrap">?div id="jfovm50" class="index-wrap">!黑夜還有多久才過去呢

?”

守望的人回答說:“黎明來到了,可是黑夜還沒有過去

!你們?nèi)绻傧雴栃┦裁?div id="jfovm50" class="index-wrap">,回頭再來吧

。”

他由此告誡聽眾,如果你想要期待新的先知

,期待新的救世主,那還為時過早

,黑夜還沒有過去

!這是擊碎虛妄的夢想,喚醒你面對現(xiàn)實

。

但韋伯同時也勸導(dǎo)年輕人 ,黑夜是等不過去的,在黑夜里我們?nèi)匀粦?yīng)當(dāng)做自己能做的事情

,這是激發(fā)和鼓勵一種踏實而審慎的積極態(tài)度

。

而在《政治作為志業(yè)》的結(jié)尾,韋伯引用了莎士比亞的一段十四行詩

,那是贊美萌生在春天的愛情成熟于夏日的詩篇

。然后他說,政治的情況若能如此就太美好了

,但坦言“事情不會如此”

。

德國迫切需要真正成熟的政治家,卻仍然沒有出現(xiàn)

。韋伯預(yù)言十年之后再來回望

,情況可能會更糟,那時很可能“反動的時代早已開始”

,今天的大部分希望都會落空

。

的確,歷史應(yīng)驗了韋伯的憂慮

,此后的十年

,正是納粹勢力從發(fā)端走向興盛奪權(quán)的反動歲月。

他說等待我們的不會是“夏天錦簇的花叢”

,而是“冰暗苛酷的寒凍冬夜”

,這是相當(dāng)暗淡的前景。但即便如此

,他仍然闡明了“政治成熟”的標(biāo)準(zhǔn)

,并堅信唯有達到這種標(biāo)準(zhǔn)的政治家才值得最高的敬意。

兩篇志業(yè)演講分別以“夜晚之黑暗”與“冬日之寒冷”的比喻收尾

,韋伯以智性的誠實坦言

,無論投身學(xué)術(shù)還是從事政治,你都將陷入艱難的局勢

,會經(jīng)歷嚴(yán)峻的考驗

。

韋伯沒有掩飾自己悲觀的判斷

,

但在他冷峻的告誡之中,飽含對學(xué)術(shù)與政治這兩種志業(yè)的深切敬意,也因此蘊含著誠懇的激勵,期望年輕人在認(rèn)清艱巨的挑戰(zhàn)之后不陷入絕望,仍然能以熱情的心靈與清醒的頭腦去直面挑戰(zhàn)

,懷著踏實的英雄主義

,致力于這兩項值得獻身的事業(yè)。

3.

現(xiàn)代學(xué)術(shù)恰是通向“意義破碎化”的道路,

是通向“懷疑”的道路

《學(xué)術(shù)作為志業(yè)》的主題似乎很明確

,針對在場的青年學(xué)生來講解如何從事學(xué)術(shù)工作的問題。但我們后來會發(fā)現(xiàn)

,韋伯實際上不動聲色地轉(zhuǎn)移了話題

,從“如何做學(xué)術(shù)”轉(zhuǎn)向了“為何要做學(xué)術(shù)”的發(fā)問,最后切入根本性的大問題:

在現(xiàn)代世界中學(xué)術(shù)本身究竟還有什么意義 ?

演講一開始像是“就業(yè)指南”

,似乎有點瑣碎,相當(dāng)“學(xué)究氣”地探討學(xué)術(shù)工作的外部條件

,告誡年輕人

,現(xiàn)在從事學(xué)術(shù)工作是非常困難的。因為學(xué)術(shù)工作依賴于制度環(huán)境

,而現(xiàn)在大學(xué)的體制條件不容樂觀

。

德國本來有洪堡大學(xué)這種“自由大學(xué)”的理念和傳統(tǒng),但現(xiàn)在的德國大學(xué)變得越來越像美國

,非常專業(yè)化

,學(xué)科分工明確,像是工廠里的勞工

。

而且學(xué)術(shù)象牙塔的等級嚴(yán)密

,年輕人向上晉升的過程艱辛而漫長,常常聽?wèi){運氣的擺布

。

講述學(xué)術(shù)外部條件的嚴(yán)峻現(xiàn)狀

,是要對渴望獻身于學(xué)術(shù)的年輕人潑冷水:學(xué)術(shù)工作投入很大而回報很少,作為謀生手段“性價比”很低

,像是“一場瘋狂的冒險”

。

韋伯告誡年輕人,不要對運氣心存幻想

,如果選擇了學(xué)術(shù)這不歸路

,那就不要郁悶,不要怨天尤人。

既然外在條件如此嚴(yán)峻苛刻

,那么我們?yōu)槭裁催€要投身于學(xué)術(shù)生涯?這必定需要來自

內(nèi)心的支持。

因此

,

韋伯把話題轉(zhuǎn)向了“把學(xué)術(shù)作為精神上的志業(yè)”,就是對學(xué)術(shù)的熱愛與激情,這種“局外人嗤之以鼻的奇特的陶醉感”,標(biāo)志著真正學(xué)者的人格氣質(zhì)。但這種熱情不是所謂“個人性情”的展現(xiàn)

,不是“一項表演事業(yè)”

,不是對學(xué)者自身的沉湎自戀,而是朝向?qū)W術(shù)本身的奉獻

,接近信徒對宗教的奉獻

。

在此,我們就可以來解釋演講標(biāo)題中“志業(yè)”(德語的Beruf)這個詞的意思

?div id="4qifd00" class="flower right">

!爸緲I(yè)”這個詞在漢語中多少有生造的意味,對應(yīng)的英文翻譯是“vocation”

,包含著“召喚”(calling)的涵義

。

志業(yè)超越了單純作為謀生手段的職業(yè),是一種聽從神圣召喚

、懷有信仰和使命感的精神活動

,有點接近中國人講的“神圣事業(yè)”或者“天職”。

如果將學(xué)術(shù)當(dāng)作志業(yè)

,那么問題好像就解決了

。獻身于學(xué)術(shù)似乎就有了明確的理由:

就是對學(xué)術(shù)本身不計功利得失的激情,來自“為學(xué)術(shù)而學(xué)術(shù)的”的信仰。但恰恰在這里

,更重大的問題出現(xiàn)了:憑什么學(xué)術(shù)能夠作為“志業(yè)”?學(xué)術(shù)本身究竟有什么獨特的價值

,以至于能讓人對它抱有神圣的信念和持久的信心

?

由此,這場演講就從一個“就業(yè)指南”轉(zhuǎn)向真正核心的問題:學(xué)術(shù)究竟有什么意義

?

韋伯接下來的長篇論述

,既出人意料,又?jǐn)z人心魄

,可以分成兩個部分

。

首先是否定性的論述,論證學(xué)術(shù)并沒有人們通常以為的那些價值和意義

。在揭示了種種錯覺和誤會之后

,韋伯轉(zhuǎn)向了肯定性的論述

,試圖最終闡明,學(xué)術(shù)還可能有什么意義

、為何還能作為“志業(yè)”值得我們奉獻

。

韋伯的否定性論述可以稱作“學(xué)術(shù)之不可為”。他出乎聽眾的預(yù)料

,沒有去為學(xué)術(shù)的神圣價值做辯護

,相反,他試圖揭示

,通常人們對于學(xué)術(shù)抱有的那些信心和信念是未經(jīng)充分反省的

,傳統(tǒng)所確認(rèn)的學(xué)術(shù)價值在現(xiàn)代世界中可能根本不可靠。

他首先將學(xué)術(shù)界定為“理性化和理知化”的工作

,然后逐一反駁人們對學(xué)術(shù)價值的流行理解和傳統(tǒng)認(rèn)知

。比如,學(xué)術(shù)能夠讓我們更好地理解自己

、理解我們所處的世界嗎

?韋伯的回答是否定的。

他認(rèn)為

,理知化進程中

,人割裂了與宇宙秩序的精神聯(lián)系,我們反而難以整體性地

、充分地來把握世界和自我

。

再比如,學(xué)術(shù)能夠幫助我們獲得更完滿的人生嗎

?韋伯認(rèn)為不能

,相反,由于學(xué)術(shù)發(fā)展

,我們的人生反而難以完滿了

。

在傳統(tǒng)社會中,我們對世界是相對熟悉的

,過完了一生會有一種“享盡天年”的感覺

。而現(xiàn)代知識的不斷更新,帶給人們“日新月異”的感受

,

一切都是速朽的,于是我們過了一生,也只能理解人類文明進程之中微乎其微的一部分

。

死亡不再是“圓滿”而是中斷,生命的意義未曾充分實現(xiàn),因此有一種殘缺的感覺。

更為重要的是

,從討論柏拉圖著名的洞穴寓言開始

,韋伯打破了人們長期信奉的關(guān)于學(xué)術(shù)的傳統(tǒng)神話。

在柏拉圖《理想國》第七卷開頭講述的洞穴寓言中

,被禁錮在黑暗中的奴隸

,走出洞穴看到了太陽,發(fā)現(xiàn)了最高的真善美

。這個寓言是西方思想“啟蒙”的原型

,而理知化的進程就是從洞穴向上攀登

、迎接光明的歷程

。

因此,以理知化為特征的科學(xué)或者學(xué)術(shù)一直被認(rèn)為具有“道路”的意義

,由此通向真理

、善和美、“通向真實的存在”

、“通向藝術(shù)真實”

、“通向自然”、“通向上帝”或者“通向真正的幸?div id="d48novz" class="flower left">

!?div id="d48novz" class="flower left">

。

而韋伯以極為凝練的思想史分析,闡明了現(xiàn)代學(xué)術(shù)恰恰是通向“意義破碎化”的道路,是通向“懷疑”的道路。

因為理知化發(fā)展的結(jié)果表明,真善美不是和諧的整體

,而是相互分裂的

,科學(xué)真理不能告訴我們世界的意義,無法為宗教或信仰奠定基礎(chǔ)

,無法解決多元價值之間的紛爭

,也無法為我們選擇生活的終極目標(biāo)和政治判斷提供根本的指南。

因此

,所有以往對于“道路”的理想都不過是幻覺

,學(xué)術(shù)已經(jīng)失去了傳統(tǒng)期許的價值和信心。

想象一下

,假如你是當(dāng)時臺下的一名聽眾

,會不會有一種幻滅之感?所幸的是

,韋伯在擊碎了種種幻覺之后

,仍然保留了一些希望。

他指出,學(xué)術(shù)雖然不具有人們以往相信的意義

,但仍然有三種價值

。第一是實用性的價值,學(xué)術(shù)能夠幫助人們“計算”

,能夠通過證據(jù)和分析來辨析狀況

,使人更好地理解自身的處境,從而有效地權(quán)衡利弊和控制行為

。

第二

,學(xué)術(shù)具有思想方法的價值,能促進思維訓(xùn)練

,擴展思考的工具

。這兩種價值淺顯易懂,韋伯只是點到為止

。

最后他闡述了學(xué)術(shù)的第三種也是最重要的益處,在于使人頭腦“清明”。

但“清明”是什么意思呢

?我們已經(jīng)知道

,理性化和理知化已經(jīng)讓世界袪除了迷魅,在這種現(xiàn)代境況下

,學(xué)術(shù)探索無法論證人們應(yīng)當(dāng)皈依哪一種宗教

、信奉什么樣的終極價值,這就是韋伯講的“諸神之爭”的局面:人們秉持各自不同的信仰

,學(xué)術(shù)對此無法做出高低對錯的裁決

。

但韋伯認(rèn)為,學(xué)術(shù)仍然有助于我們認(rèn)識

,一旦你選擇了某種立場

,你應(yīng)該用什么方式來達成自己選定的目標(biāo),你如何才不會陷入自相矛盾

,才能避免事與愿違

;學(xué)術(shù)也有助于我們認(rèn)清,恰恰因為立場是你自己的選擇

,你必須為其后果承擔(dān)責(zé)任

。這就是韋伯所講的“自我的清明”。

具備這種清明

,我們才能在“內(nèi)心上一致”

,形成完整的人格。

學(xué)術(shù)無法解除我們抉擇的負(fù)擔(dān),無法代替我們承受抉擇的責(zé)任和危險

,但提供了對行動手段的認(rèn)識

、對可能結(jié)果的預(yù)期,有助于我們在抉擇之后更為清醒而明智地行動

。

學(xué)術(shù)的價值和意義雖然有限

,但韋伯相信,在除魅之后的世界里

,“啟人清明并喚醒其責(zé)任感”的事業(yè)仍然彌足珍貴

,值得當(dāng)作“志業(yè)”去追求。