《國語·周語下》講道:“從善如登

善惡兩分

揚善棄惡

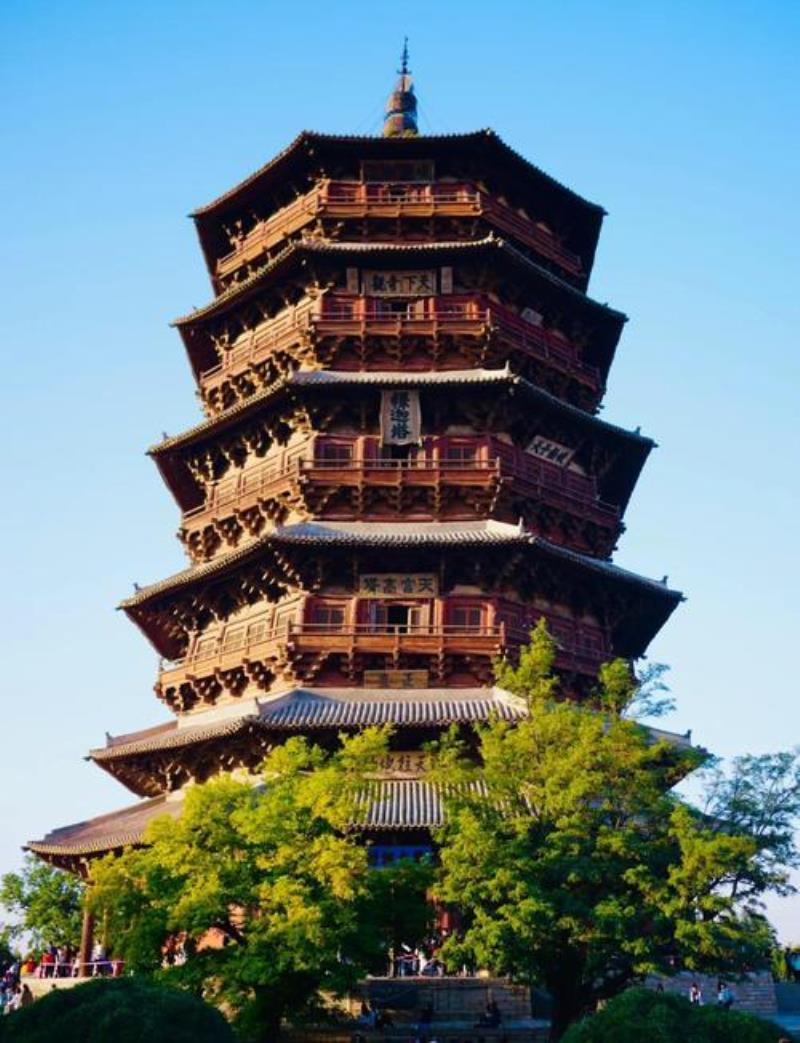

。善登,是一種仰望,一種積極向上的精神到東晉

“言欲利己之用

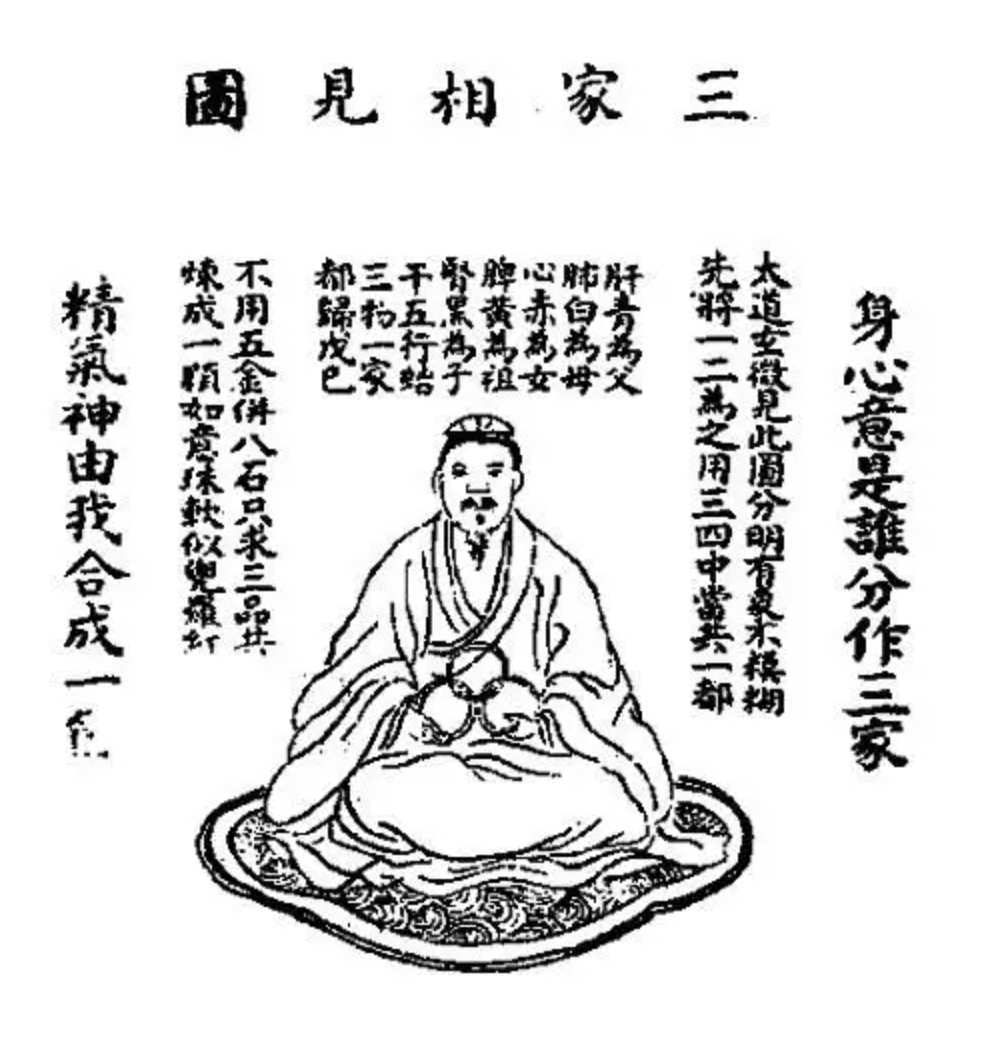

,先須安靜其身,不須役其思慮,可以增崇其德。言“利用安身”,是靜也;言“崇德”,是動也。此亦先靜而后動,動亦由靜而來也……云“利用之道,皆安其身而后動”者,言欲利益所用,先須自安其身。身既得安,然后舉動孔穎達對于以靜制動的玄學思辨大致是認可的,其注解的重點

,是將作為原因的“利用”放到了結果一邊,即需要“安身”才能利益所用以崇德,而安身的要訣在靜,靜安其身,不妄作思慮,才能避免動作可能帶來的禍害。在此基礎上再發(fā)動施用,德行便能光大弘揚?div id="d48novz" class="flower left">

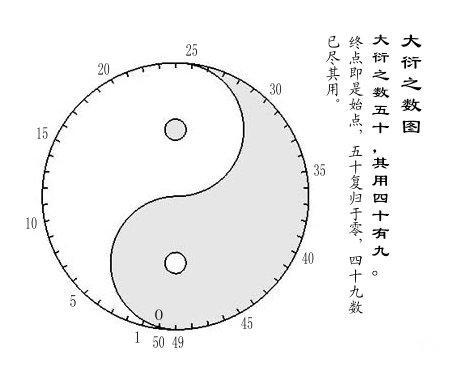

從而,“致命”與“立命”雙方

,就如同屈伸相感、利用安身以崇德一樣立命之本”概念的提出

,強化了修身對于立命的意義。所以是如此,在于夭壽之命屬于先天所定,后天人為是無助于事的,所以不可能強求。人之立命的意義,在于以健康的心態(tài)去安然面對天命的必然。人在德行層面的立命,雖然不能改變他的夭壽之命,但卻可以保全上天已授予他之命。其反面的例證,就是商王德行敗壞,不能修身立命,結果導致了天命的喪失。回到孟子

,以“修身”或“誠身”修飾的“立命”,就不是一個靜止的心靈安頓,而是表現(xiàn)為動態(tài)的心性修養(yǎng)過程。人之主觀“立”命與無處不在的客觀天命流行,是相互發(fā)明的關系:人誠知天命便能安然順受同時

思想淵源的角度說

安身立命作為人生修養(yǎng)的現(xiàn)實過程

安身立命既是道德修養(yǎng)的現(xiàn)實過程

那么

本文地址:http://m.mcys1996.com/zhuzibaijia/158011.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權