?div id="jfovm50" class="index-wrap">!暗隆笔恰暗馈痹趥惓nI域的發(fā)展與表現(xiàn)?div id="jfovm50" class="index-wrap">!暗馈迸c“法”在規(guī)則

、常理層面有相通點,但不同于西方自然法

?div id="d48novz" class="flower left">

!胺ā睉Хㄗ匀恢溃诒孀C的反向轉化之中發(fā)揮其作用

。

哲學上,“道”是天地萬物之始之母

,陰陽對立與統(tǒng)一是萬物的本質體現(xiàn)

,物極必反是萬物演化的規(guī)律。倫理上

,老子之道主張純樸

、無私

、清靜、謙讓

、貴柔

、守弱、淡泊等因循自然的德性

。政治上

,老子主張對內無為而治,不生事擾民

,對外和平共處

,反對戰(zhàn)爭與暴力。這三個層面構成了《道德經》的主題

,同時也使得《道德經》一書在結構上經由“物理至哲學至倫理至政治”的邏輯層層遞進

,由自然之道進入到倫理之德,最終歸宿于對理想政治的設想與治理之道

。也就是從自然秩序中找出通向理想社會秩序的光明正道

。

一、“道”與“德”之內涵界定

1

、“道”

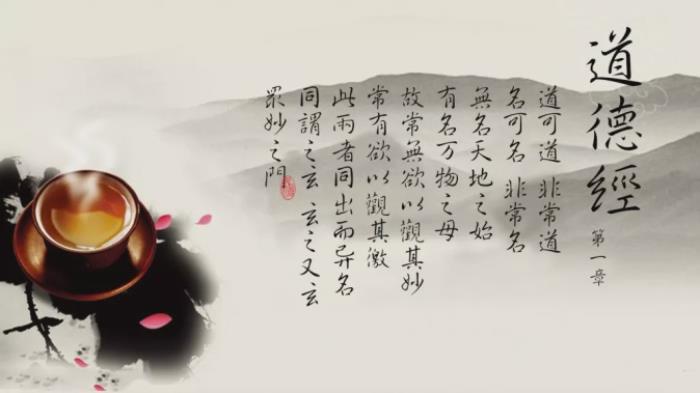

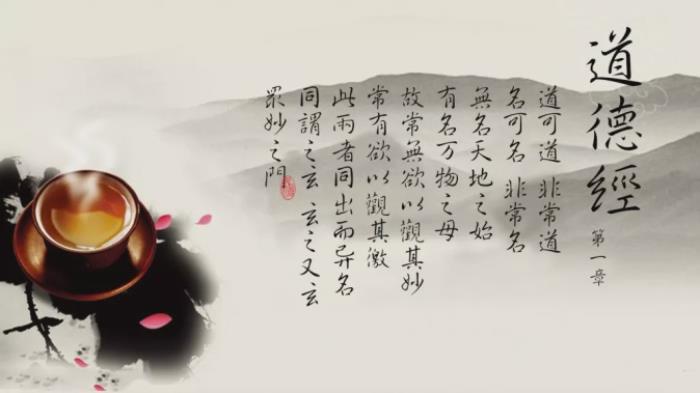

老子在《道德經》開篇闡明:“道

,可道,非常道

。名

,可名,非常名

。無

,名天地之始;有

,名萬物之母

。故常無,欲以觀其妙

;常有

,欲以觀其徼。此兩者同出而異名

,同謂之玄

。玄之又玄,眾妙之門

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!边@是老子對于“道”這個概念的總括性的描述:道,非當時社會一般的道

, 即人倫

、常理之道

,也非當時時人所能命名之道?div id="jfovm50" class="index-wrap">!暗馈痹诶献幽抢镆呀洺搅耸浪咨鐣?div id="jfovm50" class="index-wrap">,更加接近于自然法則之道,因為天地萬物的始基與母源在于“道”

,由道開始

,“道生一,一生二

,二生三

,三生萬物”。由此

,老子用“玄之又玄”來描述道的特殊性與深奧性

,而其實這個“道”雖然“視之而弗見”“聽之而弗聞”“捪之而弗得”,但老子所言之道并不遠人

,這里只是老子用“玄”來強調他所言之道與當時社會所言之道的差異性

,并且闡述他所言之道的超然性與根基性。

道的特性:老子說

,“道沖

,而用之,有弗盈也

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!钡荔w似虛而實,所以體內蘊含用之不竭的物質和能量

,但不會因自滿而溢出

。老子認為,道體柔而不剛

,內部單純

,外部樸素無華,且清澈透明

,長存于天地之間

。所以道無處不在,不管是個人

,還是人類社會

,包括天地萬物都應該效法道而運行,而道法自然

,返璞歸真

。這里的“自然”字面解為自己如此,但是道與自然規(guī)律是同一的

,也即“國中四大”皆應效法自然無為而無不為的特性

,從而保持自身“天長地久”。

老子所處當時西周社會

,諸侯各國窮兵黷武

,戰(zhàn)亂頻仍,社會之禮儀倫理已無法恢復

,所以老子看透人類社會之所以會紛爭不已

,都是由于圣人、禮儀

、法令

、欲望、智慧等有為措施所引起的

,正是因為社會看中名利

、實力、好勝等榮譽

,所以天下才會出現(xiàn)資源有限性的占有之爭

。老子因此提出回歸自然,順應無為而治

、清凈絕智的自然世界的規(guī)律

,從而才能守弱勝強,達到小國寡民的平靜生活

,“民至老死而不相往來

。”

2

、“德”

“德”是“道”在倫常領域的發(fā)展與表現(xiàn)

,因此由道進入德是由自然秩序同向社會秩序的一道屏障,即轉而論述人的行為規(guī)范

。德與法都是規(guī)范社會與人的行為的約束力量

,但在老子那里兩者有不同的地位。老子認為

,上德的本質與道之德的本質同于一

,因此上德源自于“道”。老子認為

,上德主張無所事事

,一切順應自然,帶有明顯的“無為”特征

,可理解為因循自然的行為規(guī)范

。下德由上仁、上義及上禮組成,需要人實際去實行與推廣

,帶有明顯的“有為”特征

,注重人為的行為規(guī)范。在老子眼里

,孔子推行的仁義禮智信只是人為教化的結果

,沒有達致真正無為超脫的上德境界,所以貶之為下德

。上德的無為境界與法本身需要國家制定

、國家干預以及公之于世的特性相違背,所以法律是下德的范疇

。但是下德之中

,法律與仁、義

、禮又有所不同

,老子并沒有把法納入到下德的探討范圍之內。老子認為

,仁義禮是高于法律的

,而法律不過是一種治國之器物。

老子之德與孔子之德有區(qū)別

,同時也不同于“禮”

,但是世俗之法與禮法有著千絲萬縷的聯(lián)系,從某種程度來講

,春秋戰(zhàn)國時期

,禮法之間是合為一體的?div id="m50uktp" class="box-center"> ?鬃又略诶献涌磥硎菍儆凇跋碌隆狈懂?div id="m50uktp" class="box-center"> ,是屬于人為規(guī)范的領域,而老子認為

,上德表現(xiàn)為無為

,即不去考慮德與不德的問題,反而是最大的德

。

二 、“道法自然”的本體論意義

1、人法地

,地法天

,天法道,道法自然

王弼注:“法

,法則也

。人不違地

,乃得全安;法地也

。地不違天

,乃得全載;法天也

。天不違道

,乃得全覆也;法道也

。道不違自然,乃得其性

;法自然者

,在方而法方,在圓而法圓

,于自然無所違也

。自然者,無稱之言

,窮極之辭也

。用智不及無知,而形魄不及精象

,精象不及無形

,有儀不及無儀,故轉相法也

。道順自然

,無故資焉;地法于天

,人故象焉

,所以為主,其一之者

,主也

。”可見

,“法”此處并非法令制度

,而作動詞“效法”之意?div id="m50uktp" class="box-center"> !兜赖陆洝返?5節(jié)中

,老子第一次提到“法”字,據(jù)帛書記載

,即“人法地

,地法天,天法道,道法自然

?div id="d48novz" class="flower left">

!蓖ㄋ桌斫鉃椋朗莿?chuàng)造天地萬物的原始之母

,因此人要效法地

,地效法天,天效法道

,道效法自然

。“道法自然”并不是把道與自然對立起來

,道是終極的

、絕對的,沒有“外”

,所以“道”就是“自然”

。“自然”這一概念在老子的學說中一般有三方面構成

,即一是不干預

,自由發(fā)展,二是不勉強

,三是出于天然

,不假人工造作者。

由此可以看見

,老子所言之道

,即因循自然之規(guī)律達致“無為而無不為”之境。此處

,“法”一詞在句中作為動詞

,即效法、因循

、遵守之意

,而無法則、法律之意

。而王作為國家的統(tǒng)治者要治理國家

,也應遵循老子所言之道,而此道運用到政治治理之中

,也即法律

、倫理、政策

、規(guī)則等都應順應道的發(fā)展規(guī)律

。

2

、王法地地,法天天

,法道道

,法自然

李約注:“道大,天大

,地大

,王亦大”,是謂“域中四大”

。王者“法地”“法天”“法道”之三自然而理天下也

。天下得之而安,故謂之“德”

。道之所以為道者的特質

,即“道法自然”?div id="d48novz" class="flower left">

!白匀弧北闶亲约喝绱耍醋砸?div id="d48novz" class="flower left">

、自成

、自本、自根

,“道法自然”

,即道以自己如此,自成

、自因為法

,而不橫加干預,亦即“無為”

。這里“法”字有法則之意

,君王要以大地的無私載、謙卑無爭為法

,以天之無私藏為法

,以道之自然為法,從而道與自然歸一

。

此處之法乃道之法

,對道的遵循可以使得天、地

、人三界秩序井然

,得以理治。高定彝認為

,此句表達了古人的系統(tǒng)論的觀點

, 宇宙萬物是一個整體

,人、天

、地

、自然等構成了一個有層次、結構

、整體的系統(tǒng)

,相互聯(lián)系,相互制約

。

當然由王到地

、天,最后到道

、自然

,葉海煙認為,這一層層遞進之中也有超越之意在其中

,也即“法”可以擴充為“歸向”“超越”的意蘊

,而不止于“依循”“效仿”。

三、“道法自然”的法哲學意義

1

、“道”與“法”的關系

一是老子之道是一種特殊之物,看不見

,聽不見

,摸不著,人們無法確定其名

,以“道”相稱

。這種特殊之物有具體與抽象之分,道不僅指“道路”“路程”“途經”等

,還指代“方法”“技藝”“事理”“規(guī)則”“常理”“思想體系”等

。而特殊之物主要是從具體之道層面而言。

二是精神性范疇之道

,主要指老子將道對自然界的作用抽象化

,演化為“無為而治”的治國之道。

三是規(guī)則或常理層面之道

。如第九節(jié)

,“功遂身退,天之道也”

。

四是方法層面之道

。如第五十九節(jié)

,“是謂深根固柢

,長生久視之道也?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!?/p>

上述四層關于“道”義的闡述中,第三層規(guī)則或常理層面之道與法律之法是相通的

。法是對常理常識常情的一種規(guī)范化

,通過國家強制力保證這種剛性規(guī)則得以實施。而作為規(guī)則或常理之道更多的是一種自然法層面的東西

,或者道之規(guī)則為自然規(guī)律

,不以人的主觀意志為轉移,否則將受到自然規(guī)律的懲罰

。常理之道是社會生活之道

,主要體現(xiàn)在人與人、人與社會的關系之中

,是一種普遍認同的社會規(guī)律或習俗習慣

,受到倫常關系的制約。

從這兩個層面來說

,道之規(guī)則與常理是法形成的環(huán)境與基礎

,法不過是以正式的形式規(guī)范化了的自然規(guī)律與常理,因此法與道是兩個不同層次的問題

,法來源于道

,且反過來要順應道的運動。

2

、“道法自然”思想異于西方自然法

《老子》中體現(xiàn)的就是中國自然法思想,可以看做是中國道家法律學說的肇始

。在中國古代

,老子第一個提出“道法自然”的自然法思想觀點。老子的“道法自然”與西方自然法思想在本質上不一樣

。西方自然法思想發(fā)源于古希臘古羅馬的自由主義和理性主義傳統(tǒng)

,正義、善

、民主等理念是其基礎

,并且作為評價實在法或人定法的應然性依據(jù)。而老子的“道法自然”思想立足于萬物的本原

,即“道”

,試圖通過認知“道”來達到對自然世界和人類社會的終極把握,從而依“道”而生

。這種“道”不是自由

、理性、民主或正義等理念和評價標準

,而是一種“不可名”之特殊物

,一種“天長地久”的規(guī)律性東西

,兼具物質和精神層面,存于天地之間自我循環(huán)

。

總而言之

,老子認為,統(tǒng)治者治理國家貴在“無為”“無事”等圣人之治

,而圣人之治的手段并不是通過制定刑法等國家制度來對老百姓加以規(guī)制

,圣人以合乎自然、不行強制來推行其統(tǒng)治

。而法律制度是治國者統(tǒng)治人民的工具

,是統(tǒng)治者為了保障自身的利益與維持社會秩序建構的國家機器,老子認為這些法律制度以及國家機器的存在都是統(tǒng)治者的有為措施

,而這些有為措施又體現(xiàn)了統(tǒng)治者雄心

、私欲、智慧等產生爭戰(zhàn)

、貧富

、盜賊等禍害的緣由的因素,往往滋擾人民按自然之道來生活

,所以老子極力反對這些措施與法令制度

。因此,從老子“道法自然”思想中可以得出結論

,法需要順應“道”與“德”的運動

,效法自然之律,在辯證的反向轉化之中發(fā)揮其治理作用

。

文學特色

一

、音韻之美《道德經》句式整齊,大致押韻

,為詩歌體之經文

。讀之朗朗上口,易誦易記

。體現(xiàn)了中國文字的音韻之美

。如“有無相生,難易相成

,長短相形

,高下相傾”“虛其心,實其腹

,弱其志

,強其骨”“挫其銳,解其紛

,和其光

,同其塵”“其政悶悶

,其民淳淳”。這些詞句

,不僅押韻

,而且平仄相扣,有音韻美

,也有旋律美

。朗誦經文,是一種美的享受

,在音韻之美中體味深刻的哲理

。

二、講究修辭

《道德經》的語言非常講究藝術性

,運用了多種修辭方式

,使詞句準確、鮮明

、生動

,富有說理性和感染力。

1

、對偶

如:“道

,可道,非常道

;名

,可名,非常名”

、“無

,名天地之始,有

,名萬物之母”“貴以賤為本,高以下為基”“禍兮

,福之所倚

;福兮,禍之所伏”“天下難事

,必作于易

;天下大事,必作于細”

。對偶句子看起來整齊醒目

,聽起來鏗鏘悅耳,便于記憶

、便于傳誦

。

2

、排比

排比可以增強語言的氣勢、鼓動力

?div id="4qifd00" class="flower right">

!兜赖陆洝分信疟染漭^多。如:“五色

,令人目盲

;五音,令人耳聾

;五味

,令人口爽;馳騁畋獵

,令人心發(fā)狂

;難得之貨,令人心妨”“曲則全

,枉則直

,洼則盈,敝則新

,少則得

,多則惑”“自見者不明,自是者不彰

。自伐者無功

,自矜者不長”“大方無隅,大器晚成

,大音希聲

,大象無形”。

3

、比喻

《道德經》中比喻亦多

。如:“谷神不死,是謂玄牝

。玄牝之門

,是謂天地根。綿綿若存

,用之不勤”

,以玄牝喻“道”,生養(yǎng)萬物

。又如:“上善若水

,水善利萬物而不爭”,通篇以水喻人,把水擬人化

,贊頌得道者的高貴品質

。再如:“專氣致柔,能嬰兒乎”“我獨泊兮其未兆

,如嬰兒之未孩”“復歸于嬰兒”

,皆以嬰兒喻道者的純潔、天真

、樸實無華

。又如:“合抱之木,生于毫末

;九層之塔

,起于累土;千里之行

,始于足下”

,連用三個比喻,講明從小做起的道理

。這些比喻

,增強了語言的形象性,加深了讀者的印象

。

4

、設問和反問

如:“何謂寵辱若驚?寵為下

,得之若驚

,失之若驚,是謂寵辱若驚”“何謂貴大患若身

?吾所以有大患者

,為吾有身,及吾無身

,吾有何患”“民不畏死

,奈何以死懼之”,這些設問與反問

,增加了語言波瀾

,扣人心弦,起到了引人注意

、思索的效果。

5

、聯(lián)珠

聯(lián)珠又叫頂真

,是把前一句后邊的詞語作為后一句開頭的詞語,把語言連續(xù)說下去的一種修辭手法。如:“人法地

,地法天

,天法道,道法自然”

,又如“道生一

,一生二,二生三

,三生萬物”

,聯(lián)珠使語氣連貫,結構嚴密

,更好地反映事物的有機聯(lián)系

。

三、語言精辟

《道德經》語言極為精辟

,是至理名言

,形成諸多成語、格言

、座右銘

。如:“天長地久”“上善若水”“少私寡欲”“弱之勝強,柔之勝剛”“禍莫大于不知足

,咎莫大于欲得”

。有的原句,今已演變?yōu)榫?div id="jfovm50" class="index-wrap">,廣泛流傳

。如:“功成,名遂

,身退”

,現(xiàn)為“功成身退”;“知其白

,守其黑”

,現(xiàn)為“知白守黑”;“大巧若拙

,大辯若訥”

,現(xiàn)演變出“大智若愚”;“天網恢恢

,疏而不失”

,現(xiàn)為“天網恢恢,疏而不漏”

。

代表性名句

1