從漢律到唐律古代法治的進步體現(xiàn)在哪些方面

在浩瀚的歷史長河中,中華文明的律令體系猶如一顆璀璨的明珠

,不斷熠熠生輝

。自漢代起

,至唐代終,這一時期的律令演變不僅彰顯了古人智慧的積淀

,更體現(xiàn)了社會治理體系的日趨完善。今天

,就讓我們一同探尋這段跨越千年的法治之旅

,感受古代律令體系的獨特魅力

。

漢律

,作為古代律令體系的奠基之作,其重要性不言而喻

。漢代初年

,統(tǒng)治者汲取秦亡的教訓

,實行“輕徭薄賦”的政策

,律法上也相應體現(xiàn)出寬刑簡政的特點。漢律以《九章律》為基礎

,融合了儒家的道德觀念

,使得法律與道德相輔相成,共同維護社會秩序

。隨著時間的推移

,漢律在實踐中不斷得到補充和完善,形成了一套較為系統(tǒng)的法律體系

。然而

,歷史的車輪滾滾向前

,任何制度都不可能一成不變

。隨著社會的變遷

,漢律也逐漸暴露出其局限性

。于是,在歷經數(shù)百年的積淀后

,唐律應運而生

,開啟了古代律令體系的新篇章

。

唐律,作為古代法律的集大成者,其精湛和完備令人嘆為觀止

。它以《永徽律》為核心

,歷經高宗、武后等多位皇帝的修訂

,最終形成了赫赫有名的《唐律疏議》

。唐律不僅繼承了前代法律的精華

,更在立法技術、法律原則等方面進行了大膽的創(chuàng)新

。例如

,唐律首次確立了“十惡不赦”的原則

,對于嚴重危害社會秩序的犯罪行為予以嚴厲打擊;同時

,唐律也注重保護百姓的合法權益

,對于民間糾紛采取了更為細致和人性化的處理方式

。

從漢律到唐律的演變過程中,我們可以清晰地看到古代律令體系在不斷地自我革新和完善

。這種演變不僅體現(xiàn)在法律條文的增減上

,更體現(xiàn)在法律精神的升華上

。漢律的寬刑簡政體現(xiàn)了統(tǒng)治者對于民生的關懷

,而唐律的精湛完備則彰顯了古人對于法治的崇高追求。

在這段漫長的法治之旅中,無數(shù)先賢為之付出了艱辛的努力

。他們或潛心修訂律法

,或致力于法律實踐

,共同推動了古代律令體系的發(fā)展。正是這些先賢的智慧和汗水

,鑄就了中華法治文明的輝煌篇章

。

當然

,我們也應該看到

,古代律令體系雖然取得了輝煌的成就,但它畢竟是特定歷史條件下的產物

,不可避免地存在著一些局限性和不足之處。因此

,在繼承和弘揚古代法治文明的同時,我們更應該以批判性的眼光審視歷史

,取其精華

、去其糟粕,為現(xiàn)代法治建設提供有益的借鑒

。

回望歷史,從漢律到唐律的演變是一段波瀾壯闊的法治征程

。它見證了古代中國社會的變遷與發(fā)展

,也銘刻了中華民族在法治道路上的探索與追求。今天

,當我們站在新的歷史起點上審視這段歷史時

,更應該以敬畏之心對待先輩的遺產

,以創(chuàng)新精神續(xù)寫法治的輝煌

。

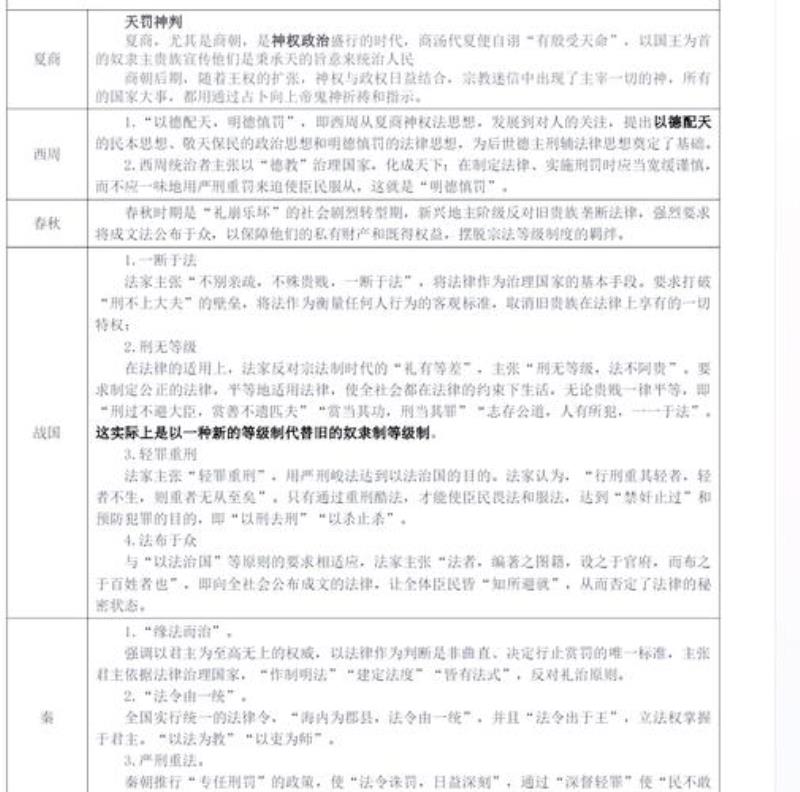

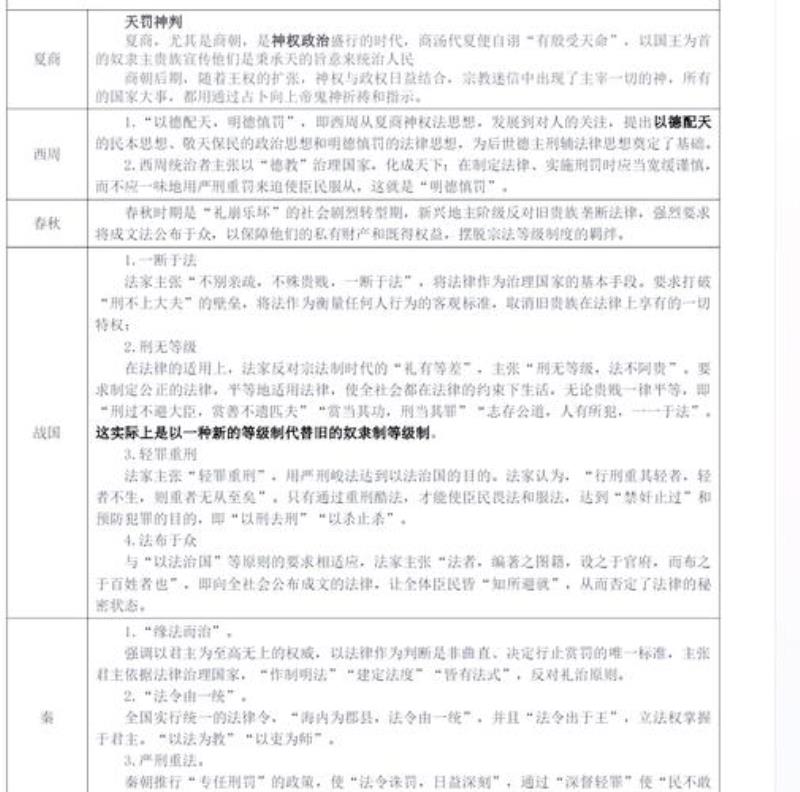

閱讀下列材料并回答問題:法是調整人們行為的一種社會規(guī)范,是掌握國家政權的階級意志的體現(xiàn)。

。中國具有

(1)不同:秦朝刑法嚴酷

。漢朝刑法寬簡

。反應:我國封建社會統(tǒng)治思想的日益成熟和司法的進步。

(2)新發(fā)展:量刑“重有重罪

,輕有輕罪”;增加經濟立法

;嚴懲貪污賄賂

。(因素:明清已處于中國封建社會的轉型期,各種制度呈現(xiàn)出成熟與僵化并存

;統(tǒng)治者以維護封建專制統(tǒng)治為己任;社會經濟空前發(fā)展

,商品經濟發(fā)展更為突出

;?

(3)法律是皇帝意志的體現(xiàn)

;社會成員的法律地位不平等;法律嚴酷

;以令代法;主觀?性

、隨意性強

。

《法律簡史》心得體會

法制史學習心得范文

任何一門學科的發(fā)展和完善

,都經歷了長期的不斷探索的過程

。回顧多年來法史研究走過的路程

,人們不難看到,影響法史開拓研究

、古為今用的癥結,多是與如何認識中國傳統(tǒng)法制

、法律文化及相關的一些重大問題有關

。因此

,正確對待傳統(tǒng)法律文化

,科學地認識和闡述中國法制發(fā)展史,是推動法律史學走向科學必須解決的關鍵問題

。

一

、正確看待和評價中國傳統(tǒng)法制

如何看待中國傳統(tǒng)法制和法律文化?從理論上講,似乎這個問題已經解決了

,人們都認同對其應持批判、繼承的態(tài)度

,取其精華,去其糟粕

。然而

,時至今日

,人們在論及中國傳統(tǒng)法制和法律文化有哪些優(yōu)良傳統(tǒng)時

,仍是泛泛而論、空洞無物

,而在說到其消極因素時卻生動具體,給人一種傳統(tǒng)法律文化“糟粕大于精華”的感覺

,好像一部中國法律史除君主專制、刑罰殘酷

、控制和鎮(zhèn)壓人民之外

,沒有多少積極意義

。為什么會出現(xiàn)這種狀況?除了對基本的法律資料了解和研究不夠外

,一個重要的原因就是囿于先入為主的框架,還沒有完全按照實事求是的認識論去審視中國法律史,對傳統(tǒng)法律文化的精華與糟粕還沒有給予恰當和充分的闡述

。

新中國成立五十多年來

,在如何對待傳統(tǒng)法制和法律文化的問題上

,經歷了曲折的歷程。從20世紀五十年代初到七十年代末

,受法律虛無主義、“階級斗爭為綱”等左的思想影響

,傳統(tǒng)法律被說成是封建主義的毒瘤,屬于被肅清的對象

,受到全面的否定?div id="4qifd00" class="flower right">

!拔幕蟾锩敝校八娜藥汀睘榇埸h奪權

,批孔批儒

,中國歷史被全面歪曲

,更談不到傳統(tǒng)法律文化有什么優(yōu)良傳統(tǒng)

。進入改革開放的新的歷史期以后,隨著民主和法制建設的加強

,法史研究取得了重大進展。近二十多年來法史研究的實踐表明

,凡是有建樹的學術成果,其成功之處都在于能夠實事求是地對待和評析傳統(tǒng)法文化

,注重依據大量的史料得出研究的結論。但也應當看到

,在法史研究中,一些非科學的認識論和研究方法論仍有市場

。表現(xiàn)在脫離歷史實際

,把中國傳統(tǒng)法制視為現(xiàn)代法治的對立物

,割裂二者的傳承關系

,簡單地以現(xiàn)代法學理念為尺度,凡是古代法制不符合現(xiàn)代法學理念的地方

,就不加分析地予以否定;受舊的“以論代史”研究方法的影響

,不是論從史出

,而是摘錄史籍中的只言片語去自己預設的

、批判傳統(tǒng)法制的觀點

。受這種非科學的思想方法論的影響,就很難對中國傳統(tǒng)法制做出恰如其分的評價

。

要科學地認識和闡述中國法制史

,必須堅持實事求是的認識論。實事求是是治學的基本原則

,也是研究中國法制史的基本方法。把實事求是原則運用于法史研究

,就是要以歷史實事為根據,客觀地再現(xiàn)中國法制史的面目

,探討它發(fā)展的內在規(guī)律性。而要做到這一點

,必須克服兩種錯誤傾向:一種是歷史虛無主義

。歷史虛無主義無視古代法制在推進中華文明進程中的作用

,認為中國傳統(tǒng)法制漆黑一團,都是落后的

、反科學和反民主的東西

,不值得研究。另一種是苛救古人

,無視古今法制的概念

、內容及其他方面是否相同,以現(xiàn)代法治的理念套用

、描繪和拔高古代法制。這兩種傾向都不符合實事求是的精神

,因而不能正確地闡述中國法制史,也無法區(qū)分古代法制的精華與糟粕,達不到研究中國法制史的目的。在這兩種傾向中

,前一種傾向是主要的,應特別注意予以克服

。

以實事求是的認識論研究中國法制史

,要求我們必須按照科學的發(fā)展觀和辯證唯物主義的觀點

,正確評價傳統(tǒng)法制和法律文化。其一

,要全面地而不是片面地去評價中國傳統(tǒng)法制。中國古代法制既是中華文明的重要組成部分

,又是維護和推動當時社會文明的法律保障。盡管古代法制與現(xiàn)代法治在許多方面理念不同

,在今天看來也存在不少消極因素

,但它總體上是同當時的社會、經濟狀況和歷史進程相適應的

。中華法系曾在相當長的一個歷史時期內,較之世界其他法系更為發(fā)達

,并對周邊國家法制產生了重大影響。全面評析中國古代法制

,應該說其在歷史上的積極作用是主要的。其二

,要以科學的發(fā)展觀而不是形而上學的觀點去認識中國法制史。在中華文明發(fā)展史上,社會在進步

,法制也隨著不斷完善

,后一代法制都是在吸收前一代法制建設經驗教訓的基礎上發(fā)展起來的。既使當代中國的法制

,也與歷史上的法制在許多方面有著傳承關系

。因此,我們不能苛求古人

,不能割斷歷史,更不能以今天的進步否定古人的貢獻

。而應當以科學的發(fā)展觀,對歷史上的法制產生的原因

、社會作用、功過是非作出客觀的評價

。其三

,要用辯證的而不是絕對的觀點去研究中國法制史

。對于中國古代法制的積極因素和消極因素,應以事實為依據

,進行科學的分析。有些在我們今天看來屬于消極的部分,在當時可能也有其存在的合理性,也應實事求是地做出評價

。古代法律注重禮教,維護等級制度

,致使法有等差,這是我們今天應該拋棄的

。但是,禮教中的仁恕之道和慎刑原則

,親屬相容隱不為罪的原則,仍有借鑒的價值

,不能因其屬于禮教范疇一概否定?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?傊挥袑嵤虑笫堑胤治龊驮u價古代法制,才能使本學科的內容建立在科學的基礎上

,正確地區(qū)分古代傳統(tǒng)法制的精華與糟粕,更好地發(fā)揚中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)

,服務于當代法制建設。

二

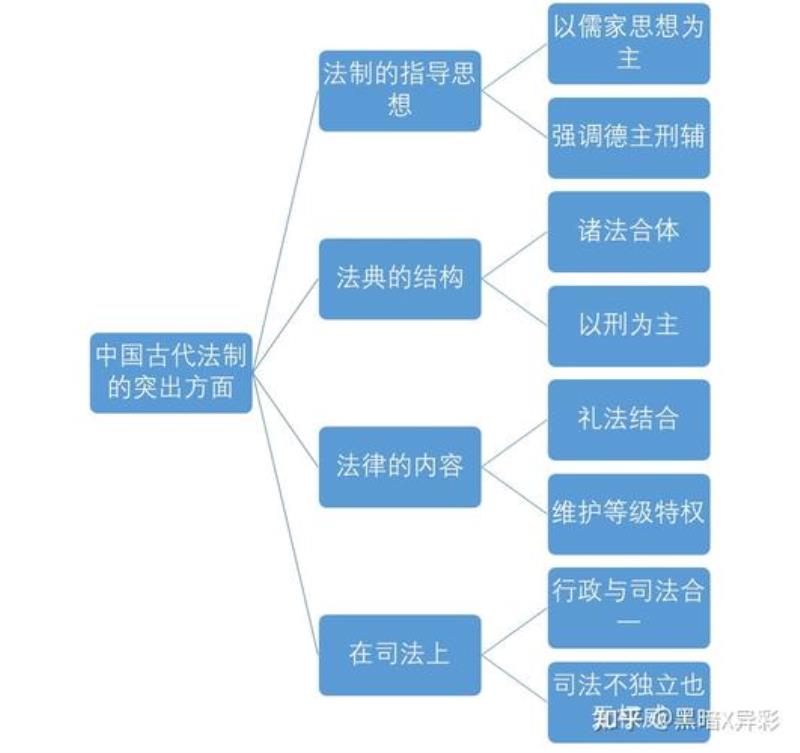

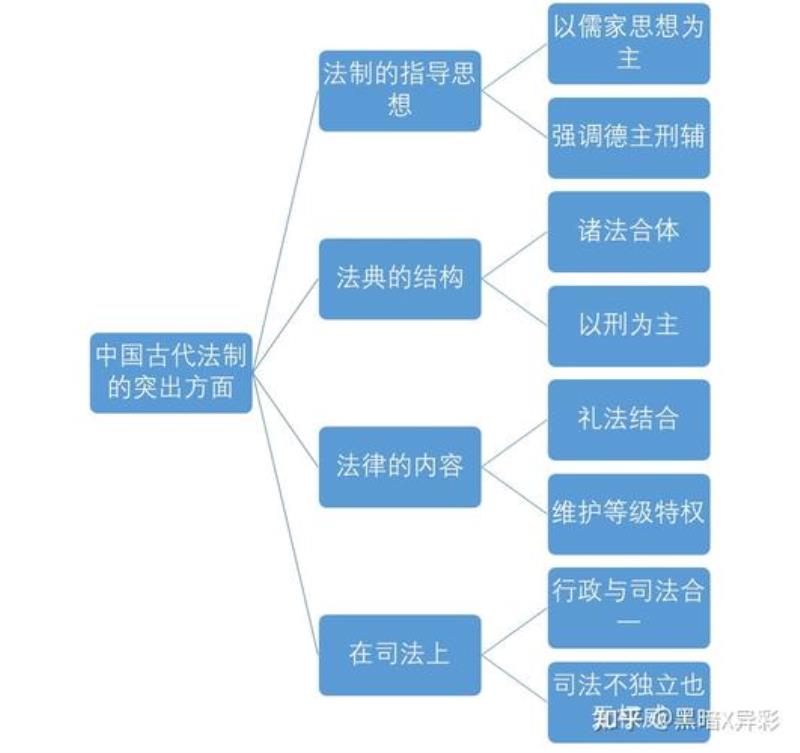

、全面認識中國古代法律體系

要科學地闡述中國法制發(fā)展史,必須對中國古代法律體系有一個全面認識

。在中國古代法律體系中,律典是國家的刑法典

,其內容是對有關違反國家和社會基本制度以及侵犯他人人身、財產犯罪行為進行刑事處罰的規(guī)定

。律典屬于刑事法律的范疇,只是諸多法律中的一種

。從古代法律的立法形式看

,不僅名目繁多

,有關法律形式的名稱以及各朝注重的法律形式也不盡一樣

。如秦有律、命

、令

、制、詔

、程、式

、課等;漢有律

、令、科、品、比

;晉為律

、令、故事

;唐有律

、令

、格

、式

;宋于律令、格

、式之外,重視編敕

、又有斷例和指揮

;元有詔制

、條格

、斷例

;明、清兩代于律和各種法律形式的單行法外,廣泛適用例等

。此外

,歷朝還頒布了多種法律形式的地方法規(guī)

。每一種法律形式都有其獨特的功能

。以唐代為例

,“律”是有關犯罪與刑罰的規(guī)定,“令”是指國家組織制度方面的規(guī)定和行政命令

,“格”是皇帝臨時頒布的各種單行敕令

、指示的匯編

,“式”是國家機關的公文程式的辦事細則,各種法律形式共同組成唐朝的法律體系。我們在了解中國古代法制的面貌時

,不能只偏重刑事法律

,而忽視其他形式的法律。

中國古代法律如按內容分類,是由行政

、經濟

、刑事

、民事

、軍事

、文化教育、對外關系等方面的法律共同構成的法律體系

,其中行政法律是大量的

。各種形式的法律

,其體例結構既有綜合性編纂方式

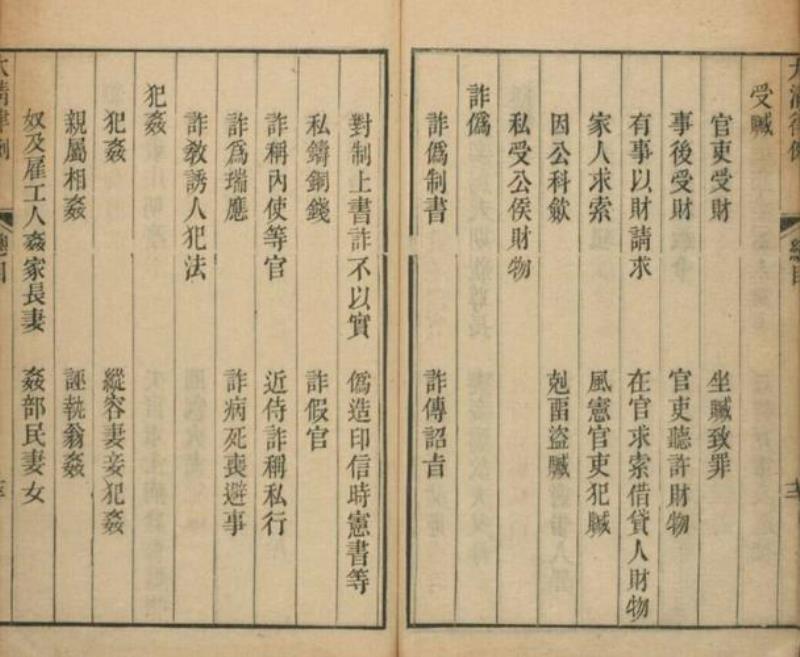

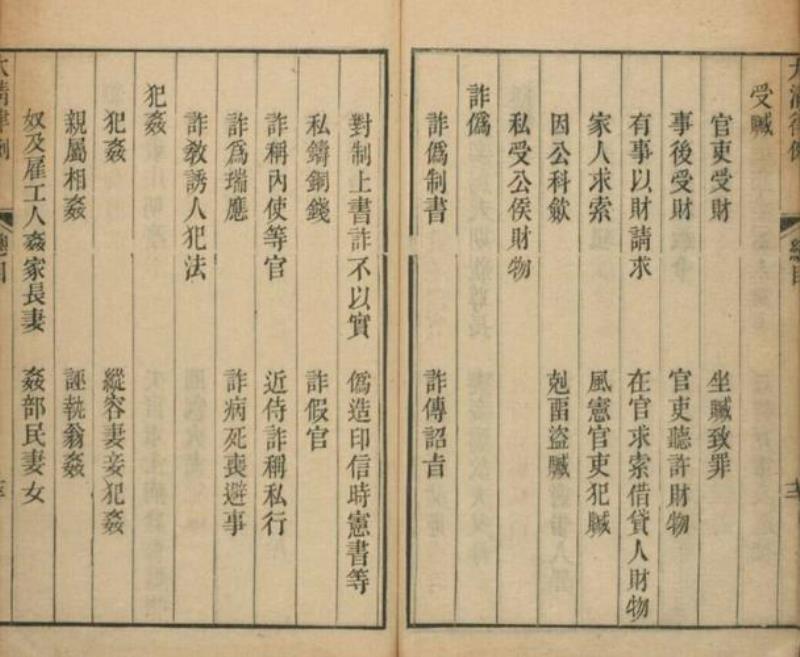

,也有大量的各類單行法律法規(guī)。以明代為例

。除《大明律》

、《問刑條例》和一些單行刑事法律外

,有關行政方面的單行法規(guī)有數(shù)十種之多

,如《諸司職掌》

、《六部條例》

、《吏部條例》

、《憲綱事類》

、《宗藩條例》等。明代還制定了不少經濟

、軍事

、學校等方面的單行法規(guī),制定了《教民榜文》這類民間訴訟和鄉(xiāng)里管理的單行法律

,縣以上地方長官或衙門還以條例

、則例

、禁約

、告示等形式頒行了大量的地方法規(guī)。要全面地認識中國法制的全貌或某一朝法制的全貌

,必須對各種形式的法律有一個全面的了解

。雖然我們不可能對每一種法律都進行深入研究,但起碼應做到不能把中國古代法律僅僅理解為刑事法律,不能把古代法制僅僅理解為是打擊犯罪。

在學習和研究中國古代法律體系時

,應充分評估少數(shù)民族建立的王朝對中華法系的貢獻

。如北魏拓跋氏創(chuàng)立的《北魏律》

,宗承漢律,并柔和了南朝各律而成,其結構體系和基本內容都為隋唐律奠定了基礎

,唐律實際上是各民族法文化的綜合體

。又如

,《大明律》的分目不少與元代的條格相同,說明明初修律時曾吸收了元代的立法經驗

。滿族入關前的一些民族習慣和行為規(guī)則

,也融進了大清律

、例。對于少數(shù)民族貴族集團建立的王朝的法律制度及在中華法系中的地位

,應該予以恰如其分的評價。

三

、客觀地論述中國古代的社會矛盾與法律的功能

中國歷史上任何一種法律和法律制度

,都有其形成的深層社會原因

,都是為了解決某些社會矛盾,適應時局的發(fā)展而制定的

。因此,研究中國古代法制必須正確分析社會矛盾。傳統(tǒng)觀點在闡述法律思想和法律制度形成的歷史條件時,往往把當時的社會矛盾概括為階級矛盾

。然而

,無論是古代還是近

、現(xiàn)代社會,并非只存在階級矛盾,還有大量的并不屬于階級斗爭范疇的各類社會矛盾

,有統(tǒng)治集團內部的矛盾

,平民與平民之間的矛盾等。由少數(shù)民族建立的王朝

,還存在嚴重的民族矛盾

。在社會矛盾之外

,還存在著人與自然的矛盾。不同歷史時期

、不同的朝代進行的各種立法活動

,所面臨和需要解決的社會矛盾并不完全相同

,每次立法的針對性也是很具體的

。在分析古代社會矛盾時,應當采取實事求是的態(tài)度

,對那些用于解決階級矛盾、鎮(zhèn)壓勞動人民反抗的法律

,自然可以運用階級分析的觀點予以評判

。但對于那些用于行政

、經濟

、文化和其他社會生活管理以及處理民族矛盾和一些對外關系方面的法律

,就應當按照歷史實際客觀地闡述當時的社會矛盾和立法的背景。

歷史上的各種類型的法律,因其內容不同,發(fā)揮著不同的功能。如西晉的《晉令》

,南北朝時期的《梁令》

,隋朝的《開皇令》

、《大業(yè)令》

,唐代的《貞觀令》,宋代的《天圣令》等

,其內容都是以行政法律為主

,詳細規(guī)定了國家的各種基本制度

,屬于令典性質

,是治理國家的基本法典

。而宋代的《吏部條法》、明代的《諸司職掌》、清代的《欽定吏部則例》,其內容是有關國家官制及其職掌的規(guī)定,是吏治方面的單行行政法律

。至于行使國家經濟管理職能方面的法律

,內容也十分豐富,其內容涉及到農業(yè)、手工業(yè)

、商業(yè)

、對外貿易

、財政稅收

、貨幣金融等各個方面。就保障國家財政收入的法律而言

,漢以后各朝,都制定了鹽法、茶法,禁止私人經營,實行國家專賣

。唐代的兩稅法

、均田法

,明清的一條鞭法

,也都是為了簡化稅制、減輕人民負擔

,確保國家財政收入而制定的

。至于明清兩代頒行的“里甲法”、“保甲法”,其功能是為了加強基層政權建設,及時處理民間糾紛,維護社會治安

?div id="d48novz" class="flower left">

?梢哉f,歷朝頒行的上千種法律,每一種法律都有特定的內容和功能

,這些法律共同發(fā)揮著維護統(tǒng)治集團的權益

、維護社會秩序

、實行社會經濟生活管理、協(xié)調社會各階層人們的相互關系和權益等各種功能,因而具有階級性和社會性兩種屬性

。只有正確地認識和區(qū)分法律的屬性和功能

,才能正確地評價不同形式

、不同內容法律的歷史作用。

傳統(tǒng)觀點由于只肯定法律的階級性而否定法律的社會性,所導致的后果不僅是許多著述忽視了對大量的刑事以外的其他形式法律的研究,還在評價律典與其他形式法律的相互關系和歷史作用時

,把兩者對立了起來

。如在對宋代的編敕

、元代的條格、明清的條例等論述和評價方面

,多是不加分析地對后者采取貶低或否定態(tài)度

。事實上

,律典的刑事職能,并不能包羅萬象般地替代古代國家的行政和社會經濟生活管理的多種職能

。律典頒行后,因在較長時間內保持相對穩(wěn)定

,歷代為了適應社會發(fā)展和時局變化的需要,有針對性地解決社會生活和司法實踐中出現(xiàn)的新的問題

,往往是通過各種形式的立法以補充律典的不足。離開了其他形式的法律,律典在司法實踐的許多方面也很難操作。因此,我們絕不能貶低律典以外的其他立法的作用。以明清兩代為例。雖然在某一時期也曾出現(xiàn)過“以事制例”、“條例浩繁”的弊端,但從現(xiàn)知的數(shù)百種條例來看

,基本上是按照“例以補律”的立法原則制定的,與律文和律義沖突的條例極其罕見

,這就要求我們應當重新審視以前的研究結論是否正確。

四

、科學地闡述中國法制發(fā)展的基本線索和規(guī)律

在中國古代社會里

,法律作為歷朝治理國家和管理經濟

、社會生活的工具

,是隨著社會的發(fā)展而不斷變革和完善的。由于歷史的發(fā)展是曲折復雜的

,法律在其發(fā)展的進程中因受到各種因素的影響,也呈現(xiàn)出極其紛雜的現(xiàn)象

。但縱觀兩千多年的中國法律發(fā)展史

,從總體上說

,“因時變革,不斷發(fā)展

、完善”是法律制度演進的主旋律

。法律條文從表面上看是靜態(tài)的

,而法律的制定過程和實施歷來都是動態(tài)的

。即便是在國家政局比較穩(wěn)定的時期

,法律也是隨著社會經濟的發(fā)展和司法活動的實踐,在逐步發(fā)展和完善

,并未處于停頓狀態(tài)。因此

,我們應當用發(fā)展的、動態(tài)變化的觀點去論證和闡述中國法制史

。

.如何認識周禮對以后中國法制的影響?2.如何認識中華法系衰亡的深層原因?

我剛剛做完?~一起分享一下吧~~~

中國法制史形成性考核冊作業(yè)1一、1.禹刑 2.湯刑3.九刑4.殺5.醢6.兄終弟及7.媒氏8.神權法指導思想9.田里不鬻10.七出

二

、ADABDDCBAD

三、1.ABC 2.ABCD 3.ABC 4.CBD 5.ABCD 6.ABCD 7.BC 8.BCD9.ABC 10.ABCD

四

、名詞解釋1.質劑:買賣雙方各執(zhí)一半。這種竹簡分為長短兩種

,長(券)叫質

,用來買賣奴隸或牛馬等

;短(券)叫劑,用來買賣兵器或珍異物品

。

2、六禮:西周結婚的程序

;包括納采

,問名

,納吉,納幣

,請期

,親迎

,后來封建社會基本上沿用西周的六禮制度。納采指男家請媒人去女家提親,女家答應議婚后

,男家備禮前去求婚。問名指男家請媒人額外內女方的名字和出生年月日

。納吉指男家卜得吉兆之后,備禮通知女家

,決定紡結婚姻

。納征指男家向女家送聘禮

,又叫納市。請期指男家選定婚期

,備禮告訴女家,求其同意

。親迎指新郎親自去女家迎娶

。六禮始于奴隸社會

,對后世影響很大,是包辦婚姻與買賣婚姻相結合的體現(xiàn)

,并充滿濃厚的迷信色彩

。3.五聽:審判官在審判活動中觀察當事人心理活動的五種方法

,始于西周

,對后世有較大影響

。《周禮?秋官

。小司寇》“以五聲聽獄訟,求民情

,一曰辭聽

;二曰色聽

;三曰氣聽

;四曰耳聽

;五曰目聽

。”辭聽指聽當事人陳述

,理虧則語無倫次;色聽指觀察當事人表情

,理虧則面紅耳赤;氣聽指聽當事人陳述時的呼吸

,理虧則氣喘;耳聽指觀察當事人的聽覺反應

,理虧則聽覺失靈;目聽指觀察當事人眼睛

,理虧則不敢正視?div id="jfovm50" class="index-wrap">!拔迓牎北憩F(xiàn)出濃厚的形式主義特點,但就其注意觀察當事人心理活動而言

,有一定借鑒意義

。

4.《法經》:我國歷史上第一部完整

、系統(tǒng)的封建法律。由戰(zhàn)國時期魏國李悝制定了《法經》

。 李悝在總結春秋以來各諸侯國的立法經驗的基礎上,制定《法經》六篇

。它是我國封建社會最早的一部粗具體系的封建法典

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!斗ń洝妨?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,分別是盜

、賊

、囚、捕

、雜、具

。李悝認為 “ 王者之政莫急于盜賊 ”

,所以把盜

、賊放在開頭部分,而把相當于刑法總則的具律放在了篇尾

。從《法經》的內容

,可看出其階級本質:第一

,它的鋒芒主要是指向農民和其他勞動人民的

;第二,維護君主專制制度

;第三

,維護封建等級制度?div id="m50uktp" class="box-center"> ?傊斗ń洝肥切屡d地主階級意志和利益的集中體現(xiàn)

,是封建地主階級鎮(zhèn)壓農民反抗的暴力工具。5.以古非今罪:秦朝設立的罪名,就是以過去的事例指責現(xiàn)實的各項政策和制度

五

、案例分析

1.商紂爭太子案(1)在商代妻和妾區(qū)別是什么

?答:妻妾的地位截然不同,二者處于極不平等的地位

。大多數(shù)妾是奴隸主貴族從女奴中強娶來的,還有的是通過“嬪嫁”來的

,即奴隸主貴族娶妻

,往往同妻的隋嫁女一同收為妾

。一妻多妾制是由于奴隸社會私有制決定嫡長子繼承制,如果多妻就會造成王位混亂和爭斗財產

,影響奴隸階級專政的統(tǒng)治秩序。

(2)嫡長子繼承制的含義及意義

。答:嫡長子繼承制就是王位和爵位由正妻所生的長子繼承的制度。此制度始于商朝末期

,至西周初期正式確立

。

嫡長子繼承制決定了奴隸社會私有制下的一妻多妾制,如果在多妻的情況下

,就會因爭奪財產和王位產生混亂

,乃至戰(zhàn)亂

。所以妻妾之分,也就有了嫡子和庶子之分

,就以避免在繼承問題上發(fā)生爭執(zhí)

,進而影響奴隸階級專政的統(tǒng)治秩序

。嫡長子繼承制有利于奴隸主階級統(tǒng)治秩序。

2.車裂商秧案(1)結合教材

,簡述商秧改革的主要內容答:商鞅在秦國進行兩次變法第一次變法(公元前359)

。重點是打擊奴隸主貴族的政治勢力

。具體內容是:一是整頓戶籍

,設立連坐法,防止隱匿壞人

;二是獎勵告奸

;三是.獎勵農業(yè)生產;四是.獎勵軍功

。第二次變法(公元前350)。重點是廢除奴隸制的土地制度

。具體內容是:一是.進一步強調分戶居?div id="4qifd00" class="flower right">

。欢?取消分封制

,普遍建立郡縣制

;三是.廢除井田制

,確立封建土地私有制

;四是.統(tǒng)一度量衡制度。商鞅變法意義

,在于通過變法改革,促進了封建生產關系的發(fā)展

,使得秦國國勢日強,在戰(zhàn)國“七雄”中躍居六國之首

,為后來秦始皇統(tǒng)一大業(yè)奠定了基礎

。

(2)請敘述刑

、法

、律的概念

。答:從詞源看,漢字“法”確有“平”

、“正”、“直”和“公正裁判”的含義

。與“法”字有密切聯(lián)系的另一個字是“律”

。據(說文解字)的解釋

,“律

,均布也”

。可見

,“法”總是指一種判斷平、正

、直的標準

,而“律”則主要強調的是人人必須遵守的東西

。把“法”與“律”連用

,就是說“律”是一種包含有國家確認的判斷公

、正

、直的標準的“律”

。“法律”一詞在清末民初才被廣泛使用

,據說是受日本的影響。

中國法制史形成性考核冊作業(yè)2答案

一

、單項選擇題BCDACCDDBD

二

、多項選擇題1.ABCD 2.ABCD 3.ACD 4.ABCD 5.ABCD 6.BCD

7.BD 8.ABC 9.ABCD 10.BC

三

、名詞解釋1.親親得相首匿:允許一定范圍的親屬之間對于一定的犯罪可以首謀隱匿