<sup id="kwqog"></sup>

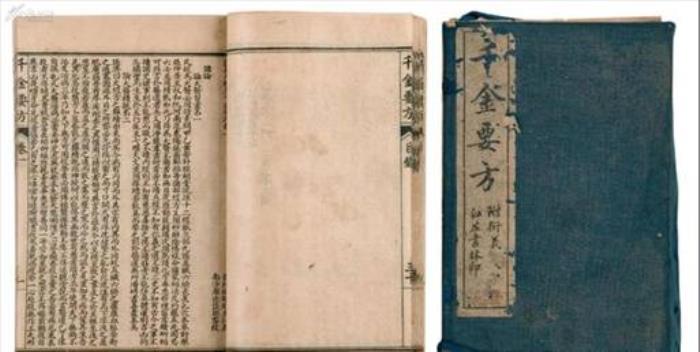

《千金要方》,又稱《備急千金要方》《千金方》

《千金要方》是中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)療與保健系列叢書之一,是《千金方》的白話精選本

。其是人稱“藥王”的唐代孫思邈所作的綜合性臨床醫(yī)著,書中所載醫(yī)論、醫(yī)方較系統(tǒng)地總結(jié)了唐代以前的醫(yī)學(xué)成就,是一部科學(xué)價(jià)值較高的著作。該書第一卷為總論

,內(nèi)容包括醫(yī)德、本草、制藥等;再后則以臨床各科辨證施治為主,計(jì)婦科2卷,兒科1卷,五官科1卷,內(nèi)科15卷(其中10卷按臟腑分述),外科3卷;另有解毒急救2卷,食治養(yǎng)生2卷,脈學(xué)1卷及針灸2卷。共計(jì)233門,方論5300首。其中

,卷1是醫(yī)學(xué)總論及本草、制藥等;卷2~4婦科?div id="4qifd00" class="flower right">世無(wú)良醫(yī),枉死者半

夫二儀之內(nèi)

,陰陽(yáng)之中,唯人最貴?div id="d48novz" class="flower left">善養(yǎng)性者則治未病之病

。——《千金要方》善攝生者

,無(wú)犯日月之忌,毋失歲時(shí)之和。一日之忌,暮無(wú)飽食凡大醫(yī)治病,必當(dāng)安神定志

古之善為醫(yī)者,上醫(yī)醫(yī)國(guó)

養(yǎng)性之道

小澤蘭丸

治產(chǎn)后虛羸勞冷,身體瘦方

澤蘭(二兩六銖)

上十八味為末

紫石英天門冬丸

治風(fēng)冷在子宮

紫石英

上二十二味為末

三石澤蘭丸

治風(fēng)虛不足,通血脈

鐘乳、白石英(各四兩)

上三十二味為末

,蜜丸如梧子大,酒服二十丸,加至三十丸,日二三服。《千金要方》總結(jié)了唐代以前醫(yī)學(xué)成就,書中首篇所列的《大醫(yī)精誠(chéng)》《大醫(yī)習(xí)業(yè)》

,是中醫(yī)學(xué)倫理學(xué)的基礎(chǔ)。其中婦、兒科專卷的論述,奠定了宋代婦、兒科獨(dú)立的基礎(chǔ);治內(nèi)科病提倡以”五臟六腑為綱,寒熱虛實(shí)為目”(一)

、《千金要方》的早期傳本1.早期傳本的部分佚文。主要見于唐

、宋之際,752年的《外臺(tái)秘要》(引有446處,共1578條),及984年的《醫(yī)心方》(引有480處,共1273條)二書。2.宋代保存的古書

,名為題《新雕孫真人千金方》,此本是根據(jù)未經(jīng)宋臣校改的祖本所刊刻,保持了一定程度的古貌。3.日本保存的古本

。(二)、《千金要方》的北宋官本系統(tǒng)

1.南宋初官本

。2.影刻

、影印宋本。此書共有校注約700條,這些校注可以看出江戶醫(yī)學(xué)館在影刻宋本時(shí),除全文一依宋本原貌外,同時(shí)也有將宋本中的很多明顯訛誤處加以改正的痕跡。(三)

、道藏本系統(tǒng)1.道藏本的形成。早在唐宋之際

,道教徒已將《千金要方》收入《道藏》中。在1449年前后(明正統(tǒng)中)在道教徒編的正統(tǒng)本《道藏》中繼續(xù)收入“太平部”中,名《孫真人備急千金要方》,并將原書30卷改析為93卷,但內(nèi)容基本不變。這是后期道藏本,也是現(xiàn)仍存世的一種2.明代以后的重刊本

林億:“這兩部書

徐大椿:“張仲景的學(xué)說(shuō)到唐代發(fā)生了一個(gè)大變化

。張仲景治病、論病的道理完全根據(jù)《內(nèi)經(jīng)》,所用的藥方,都是古代圣人相傳的藥方,并非自己創(chuàng)造;有時(shí)加減,也都有根據(jù),用藥的分量也有一定的標(biāo)準(zhǔn)。所用的藥物都根據(jù)《神農(nóng)本草經(jīng)》,沒有一味是假借的。但是,《千金方》則并不如此,孫思邈論病的道理,不但根據(jù)《內(nèi)經(jīng)》,而且也根據(jù)《內(nèi)經(jīng)》以后的醫(yī)學(xué)家的學(xué)說(shuō),應(yīng)用的方劑,除了古方以外,還應(yīng)用后來(lái)的方法。所用的藥品,也并不完全根據(jù)《神農(nóng)本草經(jīng)》,而同時(shí)采取雜方和單方中常用而有效的藥品;所以一種病有幾種治療方法,也有用一個(gè)方法可以治療幾種病的。這是醫(yī)學(xué)上的一個(gè)大變革。他能夠自成一家

本文地址:http://m.mcys1996.com/zhuzibaijia/158269.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享“長(zhǎng)子軍西征“不可告人的秘密.png)

介閔損是個(gè)什么樣的人,.png)

丈光芒<div id=)

歷史上被親兒子殺掉的五位皇帝<div id=)

的荊棘鳥.png)