《中國藥典》:槐角

拼音注音 : Huái Jiǎo

英文名 : FRUCTUS SOPHORAE

來源 : 本品為豆科植物槐Sophora japonica L. 的干燥成熟果實。冬季采收,除去雜質(zhì)

,干燥

。

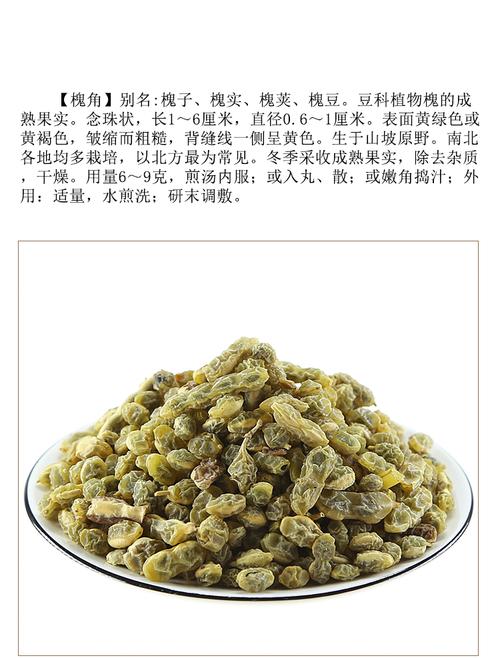

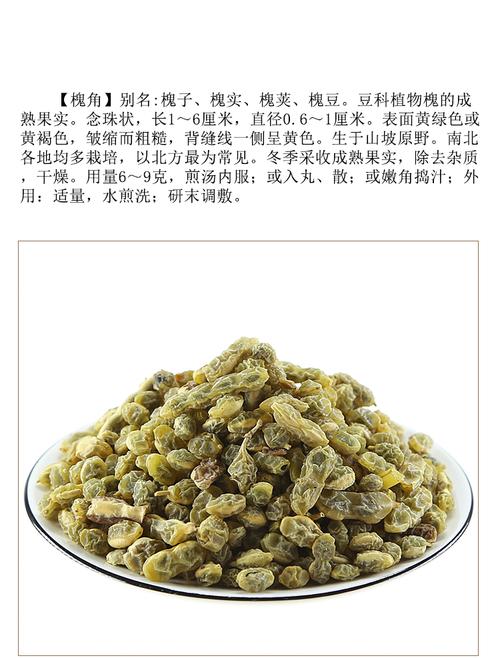

性狀 : 本品呈連株狀,長1~6cm,直徑0.6~1cm。表面黃綠色或黃褐色,皺縮而粗糙,背縫線一側(cè)呈黃色。質(zhì)柔潤,干燥皺縮,易在收縮處折斷,斷面黃綠色,有黏性。種子1~6粒,腎形,長約8mm,表面光滑,棕黑色,一側(cè)有灰白色圓形種臍;質(zhì)堅硬,子葉2,黃綠色。果肉氣微,味苦,種子嚼之有豆腥氣。

貯藏 : 置通風干燥處,防蛀。

炮制 : 槐角:除去雜質(zhì)。蜜槐角:取凈槐角

,照蜜炙法(附錄Ⅱ D)炒至外皮光亮、不粘手

。每100kg槐角

,用煉蜜5kg 。

歸經(jīng) : 歸肝、大腸經(jīng)

。

性味 : 苦,寒。

功能主治 : 清熱瀉火,涼血止血。用于腸熱便血

,痔腫出血

,肝熱頭痛

,眩暈目赤。

用法用量 : 6~9g。

摘錄 : 《中國藥典》

《中藥大辭典》:槐角

拼音注音 : Huái Jiǎo

別名 : 槐實(《本經(jīng)》),槐子(陶弘景),槐豆(《本草原始》)

,槐連燈

、九連燈、天豆(《河南中藥手冊》)

,槐連豆(《中藥材手冊》)

。

出處 : 《本草備要》

來源 : 為豆科植物槐的果實。冬至后,果實成熟時采摘,除去梗、果柄等雜質(zhì),曬干。

生境分布 : 全國各地均產(chǎn),主產(chǎn)河北、山東、江蘇、遼寧等地。

性狀 : 干燥莢果呈圓柱形,有時彎曲,種子間縊縮成連珠狀

,長1~6厘米

,直徑0.6~1厘米。表面黃綠色

、棕色至棕黑色

,一側(cè)邊緣背縫線黃色。頂端有突起的殘留柱基

;基部常有果柄

。果肉肉質(zhì)柔彰(而粘,干后皺縮

。氣微弱

,焦糖樣;味微苦

。內(nèi)有種子1~6枚

。種子腎形,長8~10毫米

,寬5~8毫米

,厚約5毫米。表面光滑

,棕色至棕黑色

,一側(cè)有橢圓形的種臍,旁有圓形的珠孔

,另一旁有略突起的種脊

。種皮革質(zhì),子葉2片

,黃綠色,嚼之有豆腥氣以肥大

、角長

、黃綠色、充實飽滿者為佳

。

毒性 : 槐豆仁及槐豆仁連皮制成浸膏 ,于家兔皮下注射,可使紅細胞減少

,后者尤甚

,說明槐角中含有一種破壞紅細胞的物質(zhì)?div id="m50uktp" class="box-center"> ;苯墙嘧⑸溆谇嗤?div id="m50uktp" class="box-center"> 、蜥蝎及白鼠結(jié)果皆中毒致死,足以說明槐角有毒

?div id="m50uktp" class="box-center"> ;睒浞N子提取液能使兔、豬

、人的紅細胞凝集

,種子、莢

、果肉均含有抗A

、抗B、抗H凝集素

。另據(jù)蘇聯(lián)介紹槐樹的花

、果、葉各部分酊劑毒性不大

,小劑量可提高中樞神經(jīng)系統(tǒng)興奮性

,興奮呼吸,輕度降低血壓

;大劑量可抑制某些反射機能

。

化學成分 : 含9個黃酮類和異黃酮類化合物,其中有染料木素、槐屬甙

、槐屬雙甙

、山柰酚糖甙-C、槐屬黃酮甙和蕓香甙

、蕓香甙的含量很高

,幼果中達46%?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;睂龠昂繛?.5~2.0%.槐屬黃酮甙含量為0.8%

。另含槐糖0.4%。種子含油9.9%

。游離或結(jié)合的脂肪酸中

,油酸為22.3%,亞油酸為53%

,亞麻酸為12%

。

藥理作用 : ①升血糖作用家兔注射槐角浸膏后1小時血糖升高,同時出現(xiàn)尿糖 ,但此反應僅為一時性

,注射后1日即恢復。②抗菌作用槐角含有殺苗物質(zhì)

,能對抗葡萄球菌及大腸桿菌

。

炮制 : 蜜槐角:先取槐角置鍋內(nèi)用文火炒至鼓起,噴入蜜水 ,再炒至外皮光亮

、不粘手為度,取出放涼

。(每槐角100斤

,用煉熱蜂蜜5斤)槐角炭:將凈槐角置鍋內(nèi),文火炒至外表呈焦黑色

,內(nèi)呈老黃色為度

,取出放涼?div id="m50uktp" class="box-center"> !独坠谥苏摗罚?凡采得(槐子)

,銅錘錘之令破,用烏牛乳浸一宿

,蒸過用

。"

歸經(jīng) : 入肝、大腸經(jīng)。①《雷公炮制藥性解》:"入心 、肝

、大腸三經(jīng)。"②《本草經(jīng)疏》:"入手

、足陽明

,兼入足厥陰經(jīng)。"

性味 : 苦,寒

。①《本經(jīng)》:"味苦

,寒

。"②《別錄》:"酸咸,無毒

。"③《本草蒙筌》:"味苦辛咸

,氣寒,無毒

。"

注意 : 脾胃虛寒及孕婦忌服。①《本草經(jīng)集注》:"景天為之使。"②《本草經(jīng)疏》:"病人虛寒,脾胃作泄及陰虛血熱而非實熱者,外證似同,內(nèi)因?qū)嵁?div id="4qifd00" class="flower right">

,即不宜服?③《本經(jīng)逢原》):"胃虛食少及孕婦勿服

。"

功能主治 : 清熱,潤肝,涼血,止血。治腸風瀉血,痔血,崩漏,血淋,血痢,心胸煩悶,風眩欲倒,陰瘡濕癢 。①《本經(jīng)》:"主五內(nèi)邪氣熱,止涎唾

,補絕傷

,五痔,火瘡,婦人乳瘕

,子藏急痛

。"②《別錄》:"墮胎。"③《本草拾遺》:"殺蟲去風

,明目除熱淚

,頭腦心胸間熱風煩悶,風眩欲倒

,心頭吐涎如醉

,漾漾如船車上者。"④《日華子本草》:"治丈夫女人陰瘡濕癢

。"⑤李杲:"治口齒風

,涼大腸,潤肝燥

。"⑥《滇南本草》:"止血散疽

。""治五痔腸風下血,赤白熱瀉痢疾

。"⑦《會約醫(yī)鏡》:"清心

、肺、脾

、肝

、大腸之火

。治心腹熱痛

。"⑧《本草求原》:"槐角潤肝養(yǎng)血。治疳

,疔

,血痢,崩血

;其角中核子,補腦

,殺蟲

。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,2~5錢;或入丸,散;嫩角搗汁用。外用:燒存性研末調(diào)敷。

復方 : ①治五種腸風瀉血,糞前有血名外痔,糞后有血名內(nèi)痔

,大腸不收名脫肛,谷道四面胬肉如奶名舉痔

,頭上有孔名瘺

,并皆治之:槐角(去枝梗炒)一斤,地榆

、當歸(酒浸一宿

,焙)、防風(去蘆)

、黃芩

。枳殼(去穰

,麩炒)各半斤

。上為末

,酒糊丸

,如梧桐子大。每服三十丸

,米坎下

,不拘時候

。(《局方》槐角丸)②治婦人崩淋下血:槐角子八兩(酒洗

,炒),丹參四兩(醋拌

,炒)

,香附二兩(童便浸,炒)

。共為末,飴糖為丸

,梧子大

。每早雕五錢,米湯下

。(《陳氏產(chǎn)寶》)③治血淋并婦人崩漏不止:槐子(炒黃),管仲(炒黃)各等分

。共為末

。每服五錢,用釅醋一鐘煎,滾三

、五沸

,去渣溫服

。(《良朋匯集》槐子散)④治小便尿血:槐角子三錢,車前

,茯苓

、木通各二錢,甘草七分

。水煎服。(《楊氏簡易方》)⑤治赤痢毒血:槐角子四兩(酒洗

,炒)

,白芍藥二兩(醋炒),木香五錢(焙)

。共為末

。每早服二錢

,白湯調(diào)下

。(《本草匯言》)⑥治吐血、咯血

、嘔血

、唾血,或鼻衄

、齒衄、舌衄

、耳衄:槐角子八兩

,麥門冬(去心)五兩。用凈水五十大碗

,煎汁十五碗

,慢火熬膏

。每早午晚各服三大匙

,白湯下。(《本草匯言》)⑦治脫肛:槐花

;槐角

。上二味等分

,炒香黃

,為細末

。用羊血蘸藥,炙熟食之

,以酒送下

,或以豬膘去皮,蘸藥炙服

。(《百一選方》)⑧治陰疝腫縮:槐子(炒)一兩。搗羅為末

,煉蜜丸如梧桐子大

。每服二十丸,溫酒下

,空心服

。(《圣濟總錄》槐子丸)⑨治眼熱目睹:槐子、黃連(去須)各二兩

。搗羅為末,煉蜜丸如梧桐子大

。每于食后以溫漿水下二十丸

,夜臨臥再服

。(《圣惠方》明目槐子丸)⑩治燙傷:槐角子燒存性

,用麻油調(diào)敷患處

。(《驗方選集》)

各家論述 : ①《本草經(jīng)疏》:"槐實,其主五內(nèi)邪氣熱者,乃熱邪實也:唾涎多者

,脾胃有熱也

;傷絕之病,其血必熱

;五痔由于大腸火熱,火瘡

,乃血為火傷

;婦人乳瘕,肝家氣結(jié)血熱所成

;子藏急痛

,由于血熱燥火?div id="m50uktp" class="box-center"> ;睘榭嗪冴幹?div id="m50uktp" class="box-center"> ,為涼血要品,故能除一切熱

,散一切結(jié)

,清一切火,如上諸病

,莫不由斯三者而成,故悉主之

。"②《本經(jīng)逢原》:"槐者

,益腎清火,與黃柏同類異治

。蓋黃柏專滋腎經(jīng)血燥

,此則專滋腎家津枯

。觀《本經(jīng)》主治

,皆脾胃有熱,陰津不足之病

。止涎唾

,腎司閉藏之職也。下焦痔瘺腸風

,風熱便血,年久不止者

,用此一味熬膏

,煉蜜收服。婦人乳瘕

,子藏急痛

,皆肝家血熟之患

,用以清熱滋燥

,諸證自安。上皆指槐角而言

,其角中核子

,專主明目。久服須發(fā)不白

,益腎之功可知

。"③《本草求真》:"槐角,書所云能疏肝經(jīng)風熱者

,非是具有表性

,得此則疏,實因熱除而風自息之意

。凡書所著治功,多有如此立說

,不可不細體會而詳究耳

。"

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中華本草》:槐角

拼音注音 : Huái Jiǎo

別名 : 槐實、槐子 、槐莢

、槐豆、槐連燈

、九連燈

、天豆

、槐連豆

。

英文名 : Pod of Japanese Pagodatree, Pagodatree Pod

出處 : 出自《本草備要》;1.《綱目》:梁書言 ,庚肩吾常服槐實

,年七十余,發(fā)鬃皆黑

,目看細字。古方以子入冬月中膽中債之

,陰干百日

,每食后吞一枚,云久服明目

,白發(fā)還黑

,有痔及下血看

,尤宜服之。

來源 : 藥材基源:為豆科植物槐Sphora japonica L.的果實。拉丁植物動物礦物名:Sphora japonica L.采收和儲藏:多于11-12月果實成熟時采收。將打落或摘下的果實平鋪席上,曬至干透成黃綠色時,除去果柄及雜質(zhì),或以沸水稍燙后再曬至足干。鮮果實在果期隨采隨用。

生境分布 : 生態(tài)環(huán)境:栽培于屋邊、路邊。資源分布:全國各地普遍栽培。

原形態(tài) : 槐 落葉喬木,高8-20m。樹皮灰棕色,具不規(guī)則縱裂,內(nèi)皮鮮黃色,具臭味;嫩枝暗綠褐色,近光滑或有短細毛,皮孔明顯。奇數(shù)現(xiàn)狀復葉 ,互生

,長15-25cm,葉軸有毛

,基部膨大

;小葉7-15,柄長約2mm

,密生白色短柔毛;托葉鐮刀狀

,早落

;小葉片卵狀長圓形,長2.5-7.5cm

,寬1.5-3cm

,先端漸尖具細突尖,基部寬楔形

,全緣

,上面綠色

,微亮

,背面優(yōu)生白色短毛。圓錐花序頂生

,長15-30cm

;萼鐘狀

,5淺裂

;花冠蝶形

,乳白色,旗瓣闊心形

,有短爪

,脈微紫,翼瓣和龍骨瓣均為長方形

;雄蕊10,分離

,不等長

;于房筒狀,有細長毛

,花柱彎曲

。莢果肉質(zhì),串珠狀

,長2.5-5cm,黃綠色

,無毛

,不開裂,種子間極細縮

。種子1-6顆

,腎形,深棕色

。花期7-8月

,果期10-11月

。

性狀 : 性狀鑒別 莢果圓柱形,有時彎曲,在種子間縊縮而呈念珠狀,長l-6cm,直徑0.6-1cm。表面黃綠色或黃褐色,皺縮而粗糙,稍有光澤。背縫線一側(cè)有黃色帶,頂端有突起的殘留柱基,基部常有果柄殘留。質(zhì)柔潤,易在縊縮處折斷,斷面果肉黃綠色,有粘性,呈半透明角質(zhì)狀。種子l-6顆,腎形或長圓形,長8-10mm,寬5-8mm

,棕黑色

,表面平滑,有光澤

,一側(cè)有下凹的灰白色圓形種臍

,質(zhì)堅硬

,子葉2枚

,黃綠色。氣微

,味微苦

。嚼之有豆腥氣。以飽滿

、色黃綠、質(zhì)柔潤者為佳

。顯微鑒別 果實橫切面:外果皮細胞1列

,長方形,外壁角質(zhì)化

,表面觀可見環(huán)式氣孔

。中果皮為多列薄壁細胞,內(nèi)含草酸鈣短柱晶和棱晶

,近種臍的一端有多數(shù)小形石細胞群散在,并有維管束。內(nèi)果皮細胞1列

,細胞小

,切向延長。種皮外側(cè)為1列柵狀細胞

,壁木化

,排列整齊

,其下方有列鞋底狀的支持細胞

,內(nèi)側(cè)為數(shù)列薄壁細胞。種臍凹人處內(nèi)側(cè)有一橢圓形管胞島

,由多數(shù)梯紋或網(wǎng)紋管胞組織