《中藥大辭典》:水蘇

拼音注音 : Shuǐ Sū

別名 : 芥蒩(《本經(jīng)》),雞蘇(《吳普本草》),香蘇、龍腦薄荷(《補缺肘后方》),芥苴 、勞蒩(《別錄》)

,野紫蘇

、山升麻、烏雷公

、朋頭草、陳痧草(《湖南藥物志》)

,水雞蘇(江西《草藥手冊》)。

出處 : 《本經(jīng)》

來源 : 為唇形科植物水蘇的全草。7~8月采收 ,曬干。

生境分布 : 生于田邊 、水溝邊等潮濕地。我國南方各地均有野生

。

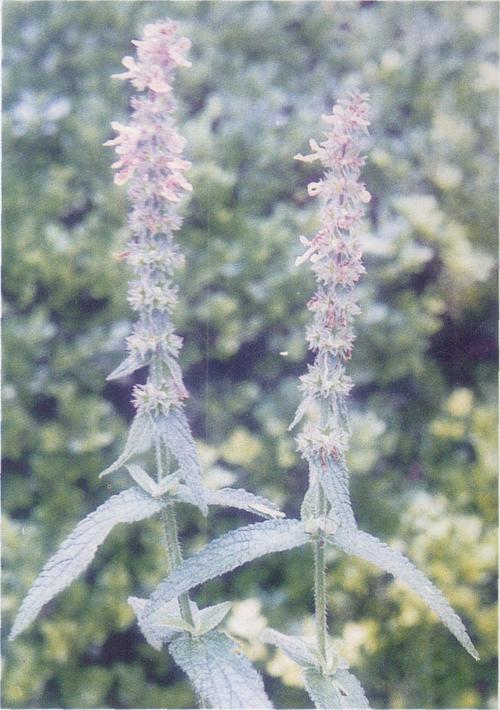

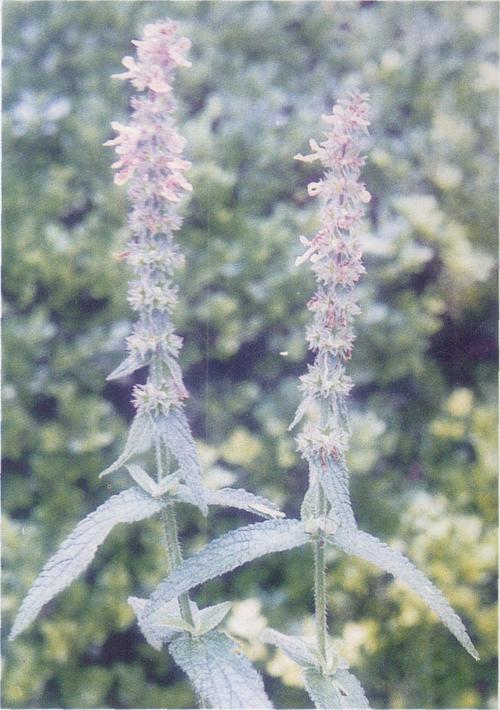

原形態(tài) : 多年生草本,高約30厘米。莖直立,方形,通常不分枝,四棱粗糙。葉對生;有短柄;葉片長橢圓狀披針形,先端鈍尖,基部心臟形,或近圓形,邊緣有鋸齒,上面皺縮,脈具刺毛?div id="4qifd00" class="flower right">

。本植物的根莖(水蘇根)亦供藥用

,另詳專條

。

歸經(jīng) : ①《本草求真》:"入腸、胃

。"②《本草再新》:"入肺經(jīng)

。"

性味 : 辛,微溫

。①《本經(jīng)》:"味辛,微溫

。"②《別錄》:"無毒。"③江西《草藥手冊》:"酸澀

,微溫,有小毒

。"

注意 : 《本草從新》:"走散真氣,虛者宜慎。"

功能主治 : 疏風(fēng)理氣,止血消炎。治感冒,痧癥,肺痿,肺癰,頭風(fēng)目眩,口臭,咽痛,痢疾

,產(chǎn)后中風(fēng),吐血

,衄血

,血崩

,血淋

,跌打損傷

。①《本經(jīng)》:"主下氣

,辟口臭

,去毒,辟惡

。"②《別錄》:"主下氣,殺谷

,除飲食

。主吐血

、衄血

、血崩。"③孟詵:"熟搗生葉

,綿裹塞耳療聾;又頭風(fēng)目眩者

,以清酒煮汁一升服,產(chǎn)后中風(fēng)服之彌佳

;煮汁洗頭

,白屑不生

。"④《日華子本草》:"治肺痿

,崩中,帶下

,血痢

,頭風(fēng)目眩

,產(chǎn)后中風(fēng)及血不止。"⑤《本草圖經(jīng)》:"主諸氣疾及腳腫

。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,3~5錢(鮮品0.5~1兩);搗汁或入丸

、散

。外用:煎水洗

、研末撒或搗敷

。

復(fù)方 : ①治感冒:水蘇四錢,野薄荷

、生姜各二錢

,水煎服

。(江西《草藥手冊》)②治痧癥:水蘇五錢

,水煎服。(江西《草藥手冊》)③治風(fēng)熱頭痛

,熱結(jié)上焦,致生風(fēng)氣痰厥頭痛:水蘇葉五兩

,皂莢(炙,去皮

、子)三兩,芫花(醋炒焦)一兩

。為末

,煉蜜丸梧子大

。每服二十丸,食后荊芥湯下

。(《圣惠方》)④治吐血及下血

,并婦人漏下:雞蘇莖葉煎取汁飲之。(《梅師集驗方》)⑤治鼻衄血不止:生雞蘇五合

,香豉二合

,合杵研,搓如棗核大

,納鼻中

。(《梅師集驗方》)⑥治血淋不絕:雞蘇一握

,竹葉一握,石膏八分(碎)

,生地黃一升(切)

,蜀葵子四分(末

、湯成下)。以水六升

,煮取二升,去滓

,和葵子末,分溫二服

,如人行四、五里久

,進一服。(《廣濟方》)⑦治暑月目昏多眵淚:生龍腦薄荷葉搗爛

,生絹絞汁點之

。(《圣濟總錄》)⑧治腫毒:鮮水蘇全草

,搗爛,敷患處

。(《湖南藥物志》)⑨治蛇虺螫傷:水蘇葉研末,酒服并涂之

。(《易簡方》)

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中華本草》:水蘇

拼音注音 : Shuǐ Sū

別名 : 芥蒩、雞蘇、香蘇、龍腦薄荷、芥苴、勞蒩、野紫蘇、山升麻、烏雷公、朋頭草、陳痧草、水雞蘇

英文名 : Herb of Japanese Betony

出處 : 出自1.《本經(jīng)》。2.《綱目》:水蘇、薺寧,一類二種爾。水蘇氣香、薺寧氣臭為異。水蘇,三月生苗,方莖中虛,葉似蘇葉而微長,密齒

,面皺色青

,對節(jié)生

,氣甚辛烈

,六、七月開花成穗

,如蘇穗,水紅色

,穗中有細(xì)子,狀如荊芥子

,可種易生

,宿根亦自生

,沃地者苗高四

、五尺。

來源 : 藥材基源:為唇形科植物水蘇、華水蘇或毛水蘇的全草或根。拉丁植物動物礦物名:1.Stachys japonica Miq.2.Stachys chinensis Bunge ex Benth.3.Stachys baicalensis Fisch.ex Benth.采收和儲藏:7-8月采收,鮮用或曬干。

生境分布 : 生態(tài)環(huán)境:生于水溝邊或河岸濕地。作畫于水溝邊及沙地上。生于濕草地及河岸上。資源分布:分布于遼寧

、內(nèi)蒙古

、河北

、山東、江蘇

、安徽

、浙江

、江西、福建等地

。分布于東北及內(nèi)蒙古

、河北

、山西

、陜西、甘肅

。分布于黑龍江、吉林

、遼寧

、內(nèi)蒙古、河北

、山西、陜西

、山東等地。

原形態(tài) : 多年生草本。具橫走根莖。莖高20-80cm

,節(jié)上具小剛毛

。葉對生

;葉柄長3-17mm

,近莖基部者最長

,向上漸短

;葉片長圓狀寬披針形,長5-10cm

,寬1-2.3cm

,先端微急尖

,基部圓形至微心形

,邊緣具圓齒狀鋸齒

,兩面無毛。輪傘花序6-8花

,下部者遠離

,上部稍密集排列成長5-13cm的假穗狀花序;小苞片刺狀

,微小

;花萼鐘狀

,連齒長達7.5mm

,外被具腺微柔毛,稀毛貼生或近于無毛

,10脈,齒5

,三角狀披針形,具刺尖頭

;花冠粉紅色或淡紅紫色,長約1.2cm

,筒內(nèi)具毛環(huán),檐部二唇形

,上唇直立,下唇3裂

,中裂片近圓形

;雄蕊4

,均延伸至上唇片之下;花柱絲狀

,先端相等2淺裂

,子房無毛

。小堅果卵球形

,無毛

?div id="4qifd00" class="flower right">

;ㄆ?-9月

。多年生直立草本

。莖高約60cm,單一不分枝

,或于基部分枝

,四棱形,在棱及節(jié)上疏生倒向柔毛狀剛毛,其余部分無毛

。葉對生;葉柄極短

,長2-5mm

,或近無柄

;葉片長圓狀披針形,長5.5-8.5cm

,寬1-1.5cm

,先端鈍,基部近圓形

,兩面幾無毛

。輪傘花序通常6花,遠離而排列成長假穗狀花序

;苞片披針形

,邊緣具剛毛

,小苞片微?div id="4qifd00" class="flower right">

。换ㄝ噻姞?div id="4qifd00" class="flower right">

,連齒長約1cm

,外面沿肋及齒毋被柔毛狀剛毛

,10脈

,齒5

,披針形

;花冠紫色,長1.5cm

,花冠筒內(nèi)具不明顯的毛環(huán)

,檐部二唇形

,上唇直立

,下唇3裂

,中裂片近圓形

。小堅果卵圓狀三棱形

,無毛

?div id="d48novz" class="flower left">

;ㄆ?-8月

。多年生直立草本

。莖譏50-100cm,單一或在上部具分枝

,細(xì)棱形

,在棱及節(jié)上密被倒向至平伸的剛毛。葉對生

;葉柄長1-2mm

,或近于無柄

;葉片長圓狀條形,長4-11cm

,寬0.7-1.5cm

,兩面疏生剛毛。輪傘花序通常6花

,多數(shù)于莖上部排列成假穗狀花序;小苞片條形

,刺尖,具剛毛

;花萼鐘狀

,連齒長9mm

,外面沿肋上及齒緣密被柔毛狀具節(jié)剛毛

,10脈

,齒5

,披針狀三角形

,具刺尖

;花冠淡紫色至紫色

,長達1.5cm,花冠筒內(nèi)具毛環(huán)

,檐部二唇形

,上唇直立

,下唇3裂

,中裂近圓形

。小堅果卵球形?div id="d48novz" class="flower left">

;ㄆ谙募尽?/span>

性狀 : 性狀鑒別 莖四棱形,長15-40cm,直徑0.1-0.3cm;表面黃綠色至綠褐色;較粗糙,棱及節(jié)上疏生倒向柔毛狀剛毛。葉對生,葉柄長1-5mm,葉展平后呈短矩圓狀披針形,長1.5-8cm,寬0.6-1.5cm邊緣鋸齒明顯

。花通常6朵排列成輪傘花序

,著生于莖枝上部葉腋內(nèi),花萼鐘形

,具5齒,齒端銳尖

,表面具腺毛。小堅果卵圓狀三棱形

,墨色

,較光滑

。氣微,味淡

。顯微鑒別 莖橫切面:表皮被扁球形腺鱗和非腺毛

;四棱脊處為厚角組織;綠皮層無石細(xì)胞

;中柱鞘纖維單個或2-4個成群,分布于四棱脊處韌皮部外側(cè)

;髓部薄壁細(xì)胞內(nèi)含眾多的草酸鈣小針晶

、小柱晶或小棱晶

,長2-5.5-24.5μm,直徑3-7-10.5μm

。葉橫切面:表皮細(xì)胞1列,外被腺鱗和非腺毛

;柵欄細(xì)胞類方形,1列

,葉肉組織含草酸鈣小針晶或小柱晶

,長2-18.5μm

;主脈維管束外韌型,導(dǎo)管2-3個排列成行

。葉表面觀:表皮細(xì)胞不規(guī)則長多角形,垂周壁波狀彎曲

;氣孔直軸式;腺鱗較?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。怀蕡A球形或扁圓球形

,腺頭為4-8個細(xì)胞,直徑17-28-35μm

,腺柄單細(xì)胞;非腺毛較長

,呈圓錐形,由1-3-4個細(xì)胞組成

,長81-742.5μm

,平滑

,基部周圍細(xì)胞通常為7-8個表皮細(xì)胞

。

藥理作用 : 從同屬植物Stachys recta L.及Stachysneglecta Klok.提出的總黃酮甙能促進膽汁分泌。Stachys betonicaeflora能使妊娠期 、妊娠后期、分娩后的子宮收縮加強

,張力上升,對未成熟的子宮影響較少

;對兔

、貓動情期影響較明顯

。

炮制 : 凈制:除去雜質(zhì) 。炮炙:洗凈鮮用

、或曬干

。

歸經(jīng) : 歸肺 ;胃經(jīng)

性味 : 味辛;性涼

注意 : 《本草從新》:走散真氣,虛者宜慎。

功能主治 : 清熱解毒;止咳利咽

;止血消腫。主感冒

;痧癥;肺痿

;肺癰

;頭風(fēng)目眩

;咽痛

;失間;吐血

;咯血

;衄血

;崩漏

;痢疾

;淋證;跌打腫痛

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,9-15g 。外用:適量,煎湯洗

;或研末撒;或搗敷

。

各家論述 : 1.《綱目》:雞蘇之功,專于理血 ,下氣,清肺

,辟惡

,消谷

。故《太平和劑局方》治吐血、衄血

。唾血

、咳血

、下血

、血淋、口臭

、口苦

、口甜、喉腥

、邪熱諸病,有龍腦薄荷丸方

,用治血病

,果有殊效也

。2.《本草述》:按水蘇之氣味

,《本經(jīng)》辛微溫,嘗之亦先辛而后甘

,似與紫蘇不甚異。第其味之辛者勝于紫蘇

,而氣之溫者又遜之

。先哲治血證

,如龍腦雞蘇丸,衄血生料雞蘇散

,吐血雞蘇散,咳唾血大阿膠丸內(nèi)大用雞蘇

,又治虛熱嗽血衄血,有雞蘇丸

,如斯者不能盡舉

,然大都逆上之血

,用之得宜

,的有殊效

。施于下行之血不宜

,在方書中治下血者亦少也

。3.《本經(jīng)逢原》:水蘇

,即蘇之野生色青者。其氣芳香

,故《本經(jīng)》所主

,一皆胃病

,專取芳香正氣之義

?div id="4qifd00" class="flower right">

!毒址健酚弥窝≌?div id="4qifd00" class="flower right">

,取以解散血中之氣也,氣散則血亦散矣

。4.《醫(yī)林纂要》:雞蘇功用略似紫蘇

,而解毒不如

,亦略似薄荷,而清涼不及

。5.《本草求真》:雞蘇,功有類于蘇

、薄

,但蘇

、薄其性稍涼

,水蘇其性稍溫

;蘇

、薄其性主升,水蘇其性主降

;蘇

、薄多于氣分疏散,水蘇多于血分溫利

。故凡肺氣上逆而見頭風(fēng)目眩與血瘀血熱而見肺痿血痢,吐衄崩淋

,喉腥口臭

,邪熱等病者

,皆當(dāng)用此宣泄,俾熱除血止

,而病自可以愈矣

。6.《本經(jīng)》:主下氣

,辟口臭

,去毒,辟惡

。7.《別錄》:主下氣,殺谷

,除飲食

。主吐血、衄血

、血崩

。8.孟詵:熟搗生葉,綿裹塞耳療聾

;又頭風(fēng)目眩者,以清酒煮汁一升服

,產(chǎn)后中風(fēng)服之彌佳

;煮汁洗頭,白屑不生

。9.《日華子本草》:治肺痿

,崩中,帶下

,血痢

,頭風(fēng)目眩,產(chǎn)后中風(fēng)及血不止

。10.《本草圖經(jīng)》:主諸氣疾及腳腫

。

摘錄 : 《中華本草》

本文地址:http://m.mcys1996.com/zhongyaocai/20458.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán),注重分享

,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系

,或有版權(quán)異議的

,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理

,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益

,請立即通知我們(管理員郵箱:douchuanxin@foxmail.com)

,情況屬實,我們會第一時間予以刪除