拼音注音 : Zhú Lì

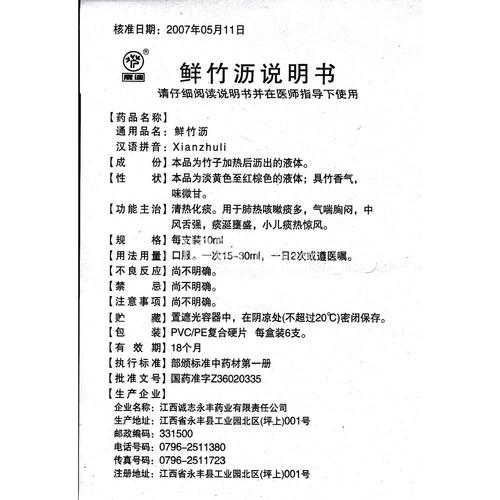

來源 : 為禾本科植物淡竹Phyllostachys nigra(Lodd.)Munro var. henonis(Mitf.)Stapf ex Rendle經(jīng)加熱流出的竹汁 炮制 : 將新竹去節(jié)劈開,置火上燒之 性味 : 甘 功能主治 : 清熱豁痰 用法用量 : 0.5~1兩。 摘錄 : 《全國中草藥匯編》 拼音注音 : Zhú Lì 別名 : 竹汁(《本經(jīng)》) 出處 : 《本草經(jīng)集注》 來源 : 為禾本科植物淡竹的莖用火烤灼而流出的液汁。 生境分布 : 大部分地區(qū)均產(chǎn) 原形態(tài) : 植物形態(tài)詳"竹茹"條。 性狀 : 為青黃色或黃棕色液汁 歸經(jīng) : 入心、胃經(jīng) 性味 : 甘苦 注意 : 寒嗽及脾虛便溏者忌服 功能主治 : 清熱滑痰 用法用量 : 內(nèi)服:沖服,1~2兩;入丸劑或熬膏。 復方 : ①治中風口噤不知人:淡竹瀝一升服。(《千金方》)②治風痱四肢不收,心神恍惚,不知人,不能言:竹瀝二升 制法 : 取鮮竹桿,截成30~50厘米長,兩端去節(jié),劈開,架起,中部用火烤之,兩端即有液汁流出,以器盛之。 備注 : 據(jù)文獻記載,除淡竹瀝外,供藥用者尚有苦竹瀝、慈竹瀝等。 摘錄 : 《中藥大辭典》 拼音注音 : Zhú Lì 別名 : 竹汁、淡竹瀝、竹油 英文名 : Bomboo Juice 出處 : 出自《本草經(jīng)集注》(《中藥大辭典》)、《名醫(yī)別錄》(《中華藥?div id="d48novz" class="flower left"> 來源 : 藥材基源:為禾本科植物淡竹等的莖經(jīng)火烤后所流出的液汁。拉丁植物動物礦物名:1.Phyllostachyl nigra(Lodd.ex Lindl.)Munro var.henonis(Mitf.)Stapf et Rendle 2.Bambusa tuldoides Munro. 3.Sinocalamus beecheyanus (Munro)McClure var.pubescens P.F.Li[Bambusa beecheyana Munro var.pubescens P.E.Li;Dendrocalamopsis beecheyana(Munro) Keng f.var.pubescens (P.F.Li)Keng f.] 生境分布 : 生態(tài)環(huán)境:1.淡竹通常栽植于庭園。 2.青竿竹多生于平地 原形態(tài) : 1.淡竹 植株木質(zhì)化 性狀 : 性狀鑒別 本品為青黃色或黃棕色的透明液體。具竹香氣,味微甜。 化學成分 : 淡竹等鮮竹瀝水溶性部分含天冬氨酸(aspartic acid),蛋氨酸(methionine),絲氨酸(serine),脯氨酸(proline)等十三種氨基酸;早竹等竹瀝中尚含胱氨酸(acetic acid),苯甲酸(benzoic acid),水楊酸(salicylic acid)等 歸經(jīng) : 心;肝 性味 : 甘 注意 : 寒飲濕痰及脾虛便溏者禁服 功能主治 : 清熱降火;滑痰利竅 用法用量 : 內(nèi)服:沖服 復方 : 1.竹瀝化痰丸(《增補萬病回春》) 各家論述 : 1.《本草衍義》:竹瀝行痰,通達上下百骸毛竅諸處,如痰在巔頂可降,痰在胸膈可開,痰在四肢可散 摘錄 : 《中華本草》 本文地址:http://m.mcys1996.com/zhongyaocai/23102.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權(quán)《中藥大辭典》:竹瀝

《中華本草》:竹瀝