《全國中草藥匯編》:白藥子

拼音注音 : Bái Yào Zǐ

別名 : 白藥脂、盤花地不容、山烏龜、金線吊烏龜[廣東、湖南]

、金線吊葫蘆[江西]

、金絲吊鱉

來源 : 為防己科千金藤屬植物頭花千金藤Stephania cepharantha Hayata [S. disciflora Hand. Mazz.],以塊根入藥。全年可采,秋末冬初采收為好,除去須根,洗凈,切片曬干備用。

性味 : 苦,寒。

功能主治 : 清熱解毒,涼血止血,散瘀消腫。用于急性肝炎,細(xì)菌性痢疾,急性闌尾炎 ,胃痛

,內(nèi)出血,跌打損傷

,毒蛇咬傷

;外用治流行性腮腺炎,淋巴結(jié)炎

,神經(jīng)性皮炎

。

用法用量 : 3~5錢;外用適量,搗爛或磨汁敷患處。

摘錄 : 《全國中草藥匯編》

《中藥大辭典》:白藥子

拼音注音 : Bái Yào Zǐ

別名 : 白藥(《藥性論》),白藥根(《本草圖經(jīng)》)。

出處 : 《唐本草》

來源 : 為防己科植物金線吊烏龜?shù)膲K根。秋季采挖,洗凈泥土,切片曬干。

生境分布 : 生于陰濕山坡、路旁或溪邊、林緣。分布四川、貴州、廣東、廣西、臺灣、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、福建等地。產(chǎn)湖南、湖北、浙江、安徽、江西等地。

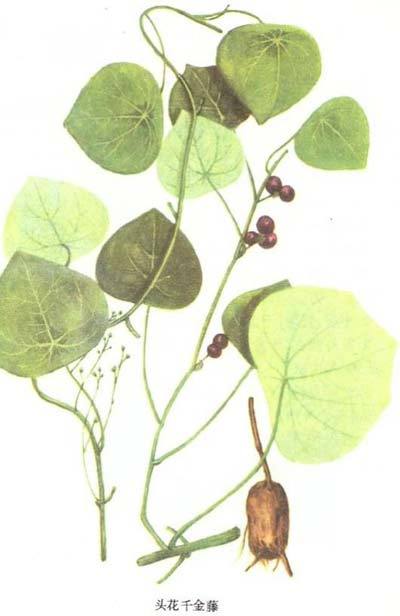

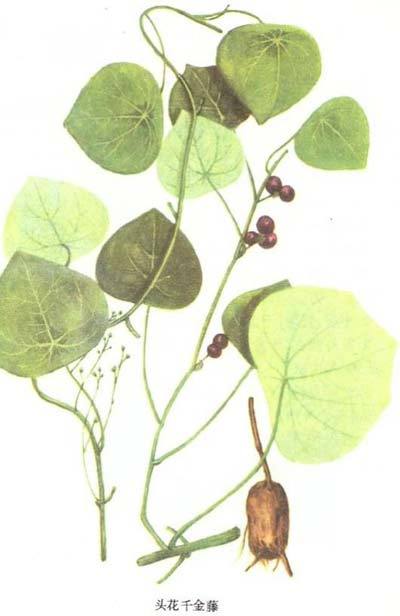

原形態(tài) : 金線吊烏龜(《植物名實(shí)圖考》),又名:盤花地不容、頭花千金藤、山烏龜

、金線吊葫蘆

、鐵秤鉈、金絲吊蛤蟆

、金絲吊鱉

、白蝦蟆、青藤

、細(xì)三角藤

。多年生纏繞性落葉藤本,全株平滑無毛

,具橢圓形塊根

。老莖下部木質(zhì)化,小枝纖弱

,具縱直而扭旋的細(xì)溝紋

。葉互生,紙質(zhì),三角狀近圓形

,長5~9厘米

,寬與長相等或較寬,先端鈍圓

,具小突尖,全緣或微呈波狀

,基部近于截切或微向內(nèi)凹

,上面深綠色,下面粉白色

,掌狀脈5~9條

;葉柄盾狀著生,長5~11厘米

?div id="d48novz" class="flower left">

;▎涡裕菩郛愔?div id="d48novz" class="flower left">

;花序腋生

;雄花序?yàn)轭^狀聚傘花序,扁圓形

,有花18~20朵

;花淡綠色,基部具苞片1枚

;雄花具花萼4~6片

,匙形,花瓣3~5片

,近圓形

,直徑約0.5毫米,有時(shí)具短爪

;雄蕊6

,花絲愈合成柱狀體,花藥合生成圓盤狀

;雌花花萼3~5片

,花瓣3~5片,形狀與雄花同

,子房上位

,柱頭3~5裂。核果球形

,成熟后紫紅色

。花期6~7月。果期8~9月

。

性狀 : 完整的干燥塊根,呈橢圓形或扁圓形;表面暗褐色

,外表皺縮

。商品多已切成片狀,橫切片徑4~8厘米

,厚1~2厘米

;切面白色,粉質(zhì)

,較粗糙

,有環(huán)形輪紋,有時(shí)見有偏心性車輪狀木心

;質(zhì)脆

,氣微,味淡而微苦

。以干燥

、片大、粉性足

、色白者為佳

。

化學(xué)成分 : 金線吊烏龜含生物堿1.79~1.88%。根含金線吊烏龜堿,異漢防己堿輪環(huán)藤寧堿

、小檗胺、高阿莫靈堿

、金線帛烏龜胺

、金線吊烏龜醇靈堿、木防己堿

、漢防己堿

、奎寧、罌粟堿

、可待因

、嗎啡、小檗堿

。果實(shí)含類胡蘿卜素西紅柿烴

,還合脂肪酸,其中液體脂酸約73.8%(大部分是油酸)

;固體脂酸約26.2%(含棕櫚酸)

。此外

,水溶性部分有酪氨酸和甘油。黃山藥的根含薯蕷皂甙等甾體皂甙

,總皂甙水解后生成薯蕷皂甙元等

。全株含薯蕷皂甙元2.3%。

炮制 : 用水浸泡,撈出

,燜透,切片

,曬干

。

歸經(jīng) : ①《滇南本草》:"入脾、肺、腎三經(jīng)。"②《本草經(jīng)疏》:"入肺

、胃

。"

性味 : 苦辛,涼 。①《藥性論》:"味苦

。"②《唐本草》:"味辛,溫

,無毒

。"③《日華子本草》:"冷。"④《飲片新參》:"苦

,溫

,微辛。"

注意 : ①《本草經(jīng)疏》:"凡病雖有血熱吐衄等證 ,若脾胃素弱

,易于作泄者勿服。"②《飲片新參》:"陰虛內(nèi)熱者忌用

。"

功能主治 : 清熱消痰 ,涼血解毒,止痛

。治咽痛喉痹

,咳嗽,吐血

,衄血

,金創(chuàng)出血,熱毒癰腫

,瘰疬

。①《藥性論》:"治喉中塞熱

,噎痹不通,胸中隘塞

,咽中常痛

,腫脹。"②《唐本草》:"主金瘡生肌

。"③《日華子本草》:"消痰止嗽

,治渴并吐血、喉閉

,消腫毒

。"④《開寶本草》:"解野葛、生金

、巴豆藥毒

。刀斧折傷,能止血痛

,干末敷之

。"⑤《綱目》:"散血,降火

,消痰

,解毒。"⑥《植物名實(shí)圖考》:"患齒痛者

,切其根貼齦上

。兼能補(bǔ)腎養(yǎng)陰。"⑦《飲片新參》:"消腫毒喉痹

,散瘀血

,治傷痛。"⑧廣州部隊(duì)《常用中草藥手冊》:"祛風(fēng)

,利水

,清熱,化痰

。治風(fēng)濕疼痛

,腰肌勞損,腎炎水腫

,胃痛

,肺結(jié)核,無名腫毒

,毒蛇咬傷

。"⑨《湖南農(nóng)村常用中草藥手冊》:"祛風(fēng)解毒,通經(jīng)活絡(luò)

。"⑩《中藥鑒別手冊》:"清熱解毒

,止痛

。治急性肝炎,惡性瘧疾

,急性闌尾炎

,急性菌痢,毒蛇咬傷

,急性胃腸炎

,腹痛及其它炎癥。"

用法用量 : 內(nèi)服:煎湯,3~5錢;或入丸、散。外用:搗敷或研末撒。

復(fù)方 : ①治咽喉腫痛:白藥一兩(搗羅為末),龍腦一分。同研令勻,煉蜜和丸,芡子大,常含一丸咽津。(《圣惠方》龍腦丸)②治喉中熱塞腫痛,散痰散血:白藥、樸硝。為末,以小管吹入喉。(《仁齋直指方》白藥散)③治風(fēng)痰上壅,咽喉不利:白藥三兩,黑丑五錢,同炒香,去黑丑一半為末,防風(fēng)末三兩,和勻,每茶服一錢。(《圣惠方》)④治衄血不止:紅棗、白藥(各燒存性)等分。為末,糯米飲眼。或煎湯洗鼻,頻頻縮藥令入。(《經(jīng)驗(yàn)良方》)⑤治衄血汗血:白藥二兩半,生地黃汁三合,生藕汁一合,生姜汁少許

。上四味,搗白藥為末

,先煎三物汁令沸

,每以半盞入熟水一合,白藥末二錢匕

,攪勻

,食后溫飲之。(《圣濟(jì)總錄》白藥散)⑥治心氣痛

,解熱毒:白藥根

、野豬尾。二味洗凈

,去粗皮

,焙干,等分

,搗篩

,酒調(diào)服錢匕。(《本草圖經(jīng)》)⑦治諸瘡癰腫不散:生白藥根

,搗爛敷貼

,干則易之。無鮮生者

,用末水調(diào)涂之亦可

。(《本草圖經(jīng)》)⑧治瘰疬瘡:白藥子不拘多少,為末

,臨臥冷米飲調(diào)下一錢

。(《衛(wèi)生家寶方》白藥散)⑨治一切天行:白藥研如面,漿水一大盞

,(冷調(diào)二錢)空腹頓服之

,便仰臥。一食頃

,候心頭悶亂

,或惡心,腹內(nèi)如車鳴

,疞刺痛

,良久當(dāng)有吐利數(shù)行,勿怪

。欲服藥時(shí)

,先同煮漿水粥

,于井中懸著待冷,若吐利過度

,即吃冷粥一碗止之

,不吃即困人。(《海上集驗(yàn)方》)⑩治疳眼赤爛

,目生翳膜

,內(nèi)外障疾,并小兒吐?div id="jfovm50" class="index-wrap">。喊姿幾右粌?div id="jfovm50" class="index-wrap">,甘草半兩。上為末

,用豬肝一葉

,批開摻藥五錢,水一大盞

,煮熟

,食后服。(《宣明論方》白藥子散)⑾安胎:白藥子一兩

,白芷五錢

。上為細(xì)末,每服二錢

,紫蘇湯調(diào)下

。或胎熱心煩悶

,入砂糖少許煎。(《普濟(jì)方》鐵軍散)⑿治妊娠傷寒護(hù)胎:白藥子不拘多少為末

,用雞子清調(diào)攤于紙上

,可碗來大,貼在臍下胎存生處

。干即以溫水潤之

。(《經(jīng)驗(yàn)后方》)⒀治諸骨哽咽:白藥銼細(xì),煎米醋細(xì)細(xì)咽下

,在上即吐出

,在下即下出。(《經(jīng)驗(yàn)良方》)⒁治中暑腹痛:山烏龜鮮根一至二錢

。去粗皮

,嚼爛,冬酒送服

。(《江西草藥》)⒂治胃及十二指腸潰瘍:山烏龜根二斤

,甘草一斤

,研末,每日三次

,每次一錢

,開水送服。(《湖南藥物志》)⒃治肺膿瘍:山烏龜根磨酒服

,每次服二至三匙

。(《湖南藥物志》)⒄治肝硬化腹水:山烏龜根三錢(用老糠炒制),車前五錢

,過路黃

、白花蛇舌草、瓜子金

、丹參根各一兩

。水煎服。(《江西草藥》)⒅治風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎:山烏龜根一兩

,蜈蚣蘭

、活血丹各五錢。黃酒一斤

,浸三天

。每天服二次,每次一調(diào)羹

,飯后服

。(《浙江民間常用草藥》)⒆治鶴膝風(fēng):山烏龜四兩,大蒜一個(gè)

,蔥三根

,韭菜蔸七個(gè)。先將山烏龜研末

,后加大蒜

、蔥、韭菜蔸搗爛

,蜂蜜調(diào)敷患處

。敷患處可發(fā)泡流水,用紗布遮蓋

,讓其自愈

。(《湖南農(nóng)村常用中草藥手冊》)⒇治無名腫毒,毒蛇咬傷:山烏龜鮮根搗爛外敷;或用米泔水磨汁外敷。(《浙江民間常用草藥》)

臨床應(yīng)用 : ①治療流行性腮腺炎等取山烏龜塊根用醋磨汁 ,涂于患處

。治療腮腺炎

、淋巴腺炎及"無名腫毒"共200余例

,一般涂藥數(shù)次

,即可止痛消腫而痊愈

。②治療神經(jīng)性皮炎取鮮山烏龜塊根搗爛

,用紗布包好

,做成與患部大小相等的薄餅狀,于每晚睡前敷用

,次晨去掉

。治療16例,治愈6例

,好轉(zhuǎn)8例

。③治療各種內(nèi)出血取塊根洗凈切片,陰干研末

,每次服2分

,每天3~4次;血止后停服

,或改為每日2次

,續(xù)服數(shù)天。治療肺結(jié)核咯血

、潰瘍病出血及其他內(nèi)出血共27例

,除2例因反應(yīng)而中途停藥外,計(jì)有效者19例

,無效6例

。有效病例均在1~11天內(nèi)血止。部分病例服藥后有上腹部不適

、惡心

、嘔吐、頭昏等反應(yīng)

,若與少量食物同服可減輕反應(yīng)

。

備注 : 白藥子除上述品種外,尚有云南所產(chǎn)的滇白藥子 ,為薯蕷科植物黃山藥的根莖

。根莖呈圓柱形

,有時(shí)略彎曲

。直徑2~3厘米。表皮黃棕色

,有縱皺紋

,零星散布須根的痕跡,呈深棕色

。質(zhì)硬而韌

,折斷后斷面呈白色絨毛狀

,并散布很多黃色點(diǎn)狀維管束。味微甜

。陜西所產(chǎn)的白藥子為蓼科植物翼蓼的根莖

,參見"蕎麥七"條。湖北所用的白藥子為防己科植物千金藤的塊根

。參見"千金藤"條

。

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中藥大辭典》:白藥子

拼音注音 : Bái Yào Zǐ

英文名 : RADIX STEPHANIAE CEPHARANTHAE

來源 : 本品為防己科植物頭花千斤藤Stephania cepharantha Hayata的干燥塊根,秋 、冬兩季采挖

,除去次根,洗凈

,切片

,干燥。

性狀 : 本品為不規(guī)則的塊狀 ,直徑2~7cm

,厚0.2~1.5cm。外皮暗褐色

,有皺紋及須根痕

。切面類白色或灰白色,可見筋脈紋(維管束)

,有的略呈環(huán)狀排列

。質(zhì)硬而脆,易折斷

,斷面顯粉性

。氣微,味苦

。

貯藏 : 置干燥處、防蛀。

炮制 : 除去雜質(zhì),洗凈、潤透、切塊、干燥。

鑒別 : (1)本品橫切面:木栓層為10余列細(xì)胞,含棕色物。外有落皮層。皮層散有少數(shù)石細(xì)胞。維管束外韌型,略呈輪狀排列,木質(zhì)部不發(fā)達(dá),中心木質(zhì)部可見纖維束。薄壁細(xì)胞含草酸鈣方晶及細(xì)小針晶;并含多數(shù)淀粉粒。(2)取本品粗粉5g,加乙醇25ml,置水浴上回流10分鐘 ,濾過,濾液蒸干

,殘?jiān)酉←}酸2ml使溶解

,濾過。取濾液1ml

,加碘化汞鉀試液2滴

,生成大量黃白色沉淀。

歸經(jīng) : 入脾 、肺

、腎經(jīng)。

性味 : 苦、寒。

功能主治 : 散瘀消腫,止痛。用于癰疽腫毒,腮腺炎,毒蛇咬傷,跌打腫痛。

用法用量 : 9~15g;酒泡治跌撲腫痛。外用適量,研末涂敷患處。

復(fù)方 : 1、風(fēng)痰上雍。用白藥三兩、黑牽牛半兩,同炒香,去牽牛一半后,共研為末,加防風(fēng)末三兩,和勻。每服一錢,茶送下。2、咽喉腫痛。用白藥末一兩、龍腦一分,加蜜和成丸子,如芡子大。每次含咽一丸。3、吐血不止。用白藥燒存性,每服三錢,糯米湯送下。4、眼爛生翳。用白藥子一兩、甘草半兩,共研為末

,取五錢摻入切開的豬肝中,煮熟吃下

。5

、癰腫不散。用生白藥根

,搗爛幟患處

。藥干即換。

摘錄 : 《中藥大辭典》

《中華本草》:白藥子

拼音注音 : Bái Yào Zǐ

別名 : 白藥、白藥根

、山烏龜。

英文名 : Oriental Stephania Root, Root of Oriental Stephania

出處 : 出自1.《唐本草》。2.《本草圖經(jīng)》:白藥,今夔、施、江西、嶺南亦有之。三月生苗,似苦苣葉:四月而赤莖,長似葫蘆蔓;六月開白花;八月結(jié)子,亦名瓜蔞:九月采根,以水洗、切碎、曝干,名白藥子。江西出者,葉似烏臼,子如綠豆,至八月其子變成赤色。

來源 : 藥材基源:為防己科植物金線吊烏龜?shù)膲K根。拉丁植物動(dòng)物礦物名:Stephania cepharantha Hayata[S.tetrandra S.Moore var.glabra Maxim.;S.disciflora Hand.Mazz.]采收和儲藏:全年或秋末冬初采挖,除去須根、泥土,洗凈,切片

,曬干

。

生境分布 : 生態(tài)環(huán)境:生長于肥沃濕潤的草叢、山坡路旁陰處或灌木林中