<sup id="kwqog"></sup>

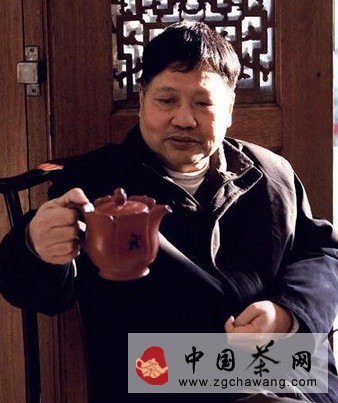

上海著名壺具收藏家

、紫砂陶藝家許四海數十年來癡迷于壺具收藏的故事是人們津津樂道的許四海問攤主多少錢?攤主開價500元。這個數目在當時是要讓人嚇一跳的

,那時候一個工人的工資收入也就四五十元。許四海翻遍所有口袋也只有兩百多元,就狠狠心摘下才買不久的鐵達時手表:“這個給你,夠了吧。”攤主依然不肯出手,慢慢地點起了一支煙。做舊貨生意的人何等精明,你越急,他越是篤定,就等著你上鉤。果然,許四海脫下軍裝朝地上一扔,把妻子給他新結的毛衣脫下來:“看清楚了,這是全毛的?div id="4qifd00" class="flower right">許四海收藏的一把華鳳翔琺瑯彩漢方壺,其經過也極具傳奇色彩

再細細一琢磨

,許四海就心里有底了,不動聲色地將古董商帶來的幾把壺都買下。等人一走,他從古董柜里取出早年買來的漢方壺,再用這個綠色的蓋子蓋上去,嘿,正好蓋上,而且不僅花紋一樣,筆法一樣,釉面也一樣,可以斷定為蓋子和壺身在失散多年后終于“夫妻團圓”了。這種奇跡在古今中外收藏家中間是極罕見的,只能說許四海與壺之間是有天意的。許四海收藏的紫砂壺中,要算清代邵大亨制作的掇只壺最為珍貴

,從造型上看,通體圓潤,大氣磅礴,無論從比例、造型還是平衡等多方面考察,都達到古人所謂的“多一份則肥,少一份則瘦”的境界。表面上包漿的如摩挲了數十年的老玉那樣,細膩溫潤,給人安逸寧靜的感覺。以壺蓋輕叩壺身,頓時發(fā)出有一種金屬般的清冽之聲,余音脆亮而幽深。這把紫砂壺原是邵大亨為宜興的潘家特制的傳家之寶,傳到第三代,潘家的一位子弟到東北某大學讀書

,上世紀五十年代被錯劃為右派。去勞改農場前,家人不遠千里送去十幾把祖?zhèn)髯仙皦?div id="jfovm50" class="index-wrap">,讓他在急難之時變賣救急消息傳出

,正在參與創(chuàng)建宜興紫砂工藝廠的許四海馬上趕到潘家看寶壺,才看了一眼就下決心收藏它,要妻子金萍珍趕快籌集三萬元。這筆錢在上世紀八十年代不是個小數目,但金萍珍知道老許志在必得的脾氣,連夜東湊西借籌足了錢。三萬元拿到手,許四海再次趕到潘家

,不料潘家又改主意了。于是他三天兩頭去潘家泡蘑菇,隔三差五地送一些名家字畫。這樣磨了半年多,終于感動了上帝,老許如愿以償。險的是,那天許四海剛抱著寶壺跨出潘家大門,就有一個港商接踵而至,愿花更大代價買下,但為時已晚。后來不止一次有人叩開許四海的壺天閣

,要出大價錢購下,有的人甚至開出160萬港元的巨額。許四海心如止水,不為所動許四海對我說過:“大亨壺是我的鎮(zhèn)館之寶,我決不會賣

本文地址:http://m.mcys1996.com/cha/26054.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權,注重分享

.png)

.png)

生.png)