<sup id="kwqog"></sup>

艾灸穴位:神闕穴,氣海穴,肩髎穴,肩貞穴,曲池穴,養(yǎng)老穴,環(huán)跳穴,承扶穴,陽(yáng)陵泉穴,足三里穴,解溪穴,昆侖穴,

病解:中風(fēng)前癥狀自我診斷法:1、面部或肢體突然麻木

、無(wú)力,特別是一側(cè)麻木和無(wú)力,拿東西不穩(wěn),有時(shí)候肌肉會(huì)感覺(jué)到痙攣,走路未受阻障,但會(huì)突然無(wú)緣故跌倒或伴有步態(tài)不穩(wěn);2

3

4、突然吐詞不清或說(shuō)話無(wú)序錯(cuò)亂甚至說(shuō)不出話

用具:艾條

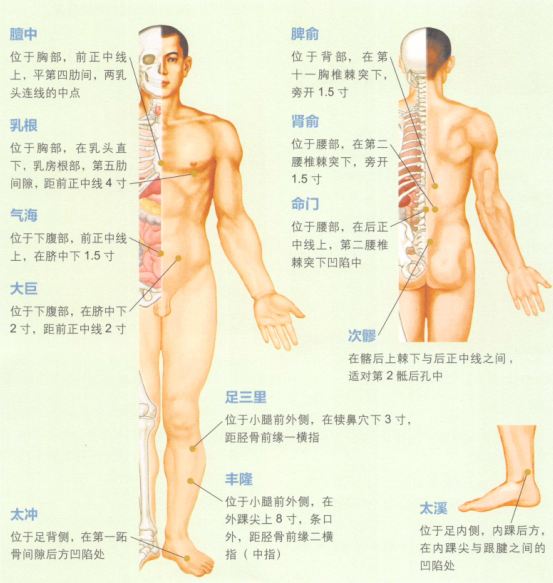

穴位定位:

取穴1

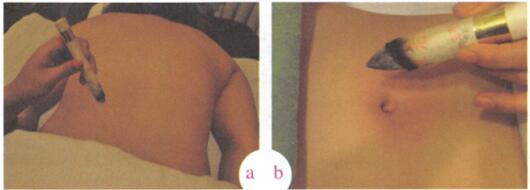

【腎俞】圖4-20a

位于腰部,第2腰椎棘突下

【神闕】圖4-20b

位于腹中部,臍中央

圖4-20:

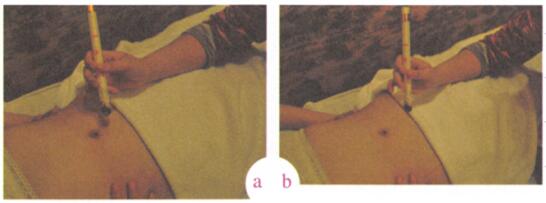

【氣?div id="m50uktp" class="box-center"> !繄D4-21a

位于下腹部,正中線上

【關(guān)元】圖4-22b

位于下腹部,每穴15?20分鐘

圖4-21:

取穴1炙法:采用溫和灸

取穴2

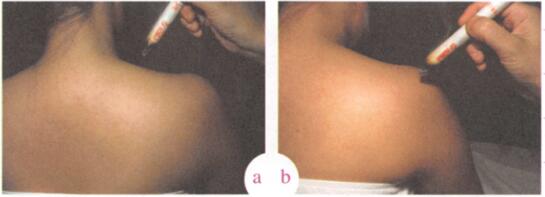

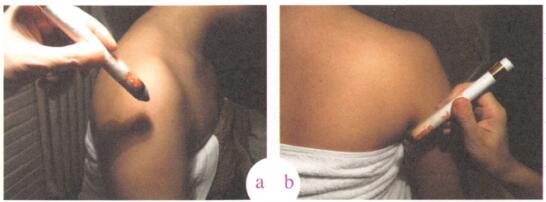

【肩井】圖4-22a

位于肩上

【肩髎】圖4-22b

位于肩部

圖4-22

【臂髃】圖4-23a

位于上臂外側(cè)

【肩貞】圖4-23b

位于肩關(guān)節(jié)后下方

圖4-23

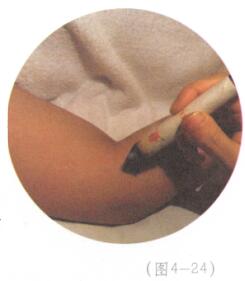

【曲池】圖4-24

位于肘橫紋外側(cè)端

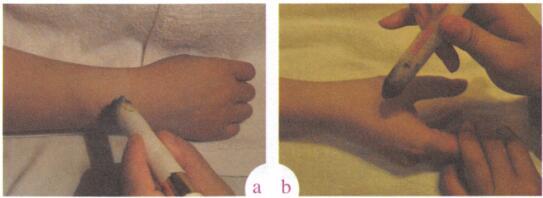

【養(yǎng)老】圖4-25a

以手掌面向胸

【合谷】圖4-25b

位于手背

圖4-25

取穴2灸法:灸法適用于中風(fēng)后上肢體受到活動(dòng)障礙的患者每天施灸

,15?20分鐘一個(gè)穴位為宜,可以配合針灸或按摩,對(duì)于恢復(fù)有著非常大的幫助。取穴3

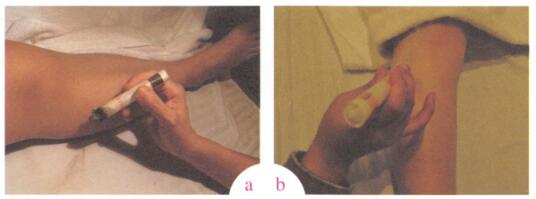

【大椎】圖4-26

位于后正中線上,第7頸椎棘突下

【環(huán)跳】圖4-27

位于股外側(cè)部,側(cè)臥屈股

【承扶】位于大腿后面,臀下橫紋的中點(diǎn)

【陽(yáng)陵泉】圖4-27

a位于小腿外側(cè)

【足三里】圖4-27b

位于小腿前外側(cè)

【解溪】圖4-27c

位于足背小腿交界處橫紋中央凹陷中

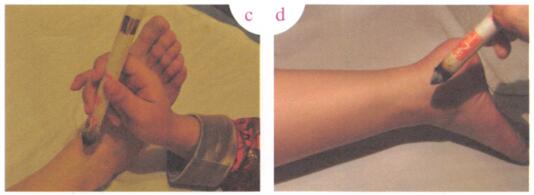

【昆侖】圖4-27d

位于足部外踝后方,當(dāng)外踝尖與跟腱之間凹陷處。

取穴3灸法:灸法以上穴位適用于中風(fēng)后引起的下肢癱瘓的患者

小貼士:

1

2

3

、要注意心理預(yù)防,保持精神愉快、情緒穩(wěn)定。4、養(yǎng)成規(guī)律的生活作息

,保持大便通暢,避免因用力排便而使血壓急劇升高從而引發(fā)腦血管疾病。5

、飲食以低鹽、低脂肪為宜,適當(dāng)多食豆制品、蔬菜和水果。6、戒除吸煙

、酗酒等不良習(xí)慣。7、戶外活動(dòng)時(shí)(特別是老年人)應(yīng)注意保暖。

8

、處從溫度較高的環(huán)境突然轉(zhuǎn)移到溫度較低的室外也容易引起中風(fēng)9、中風(fēng)患者平時(shí)外出時(shí)多加小心

本文地址:http://m.mcys1996.com/aijiu/22777.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享

上一篇:

防治面癱艾灸哪個(gè)部位圖解

下一篇:

皮膚瘙癢癥艾灸哪個(gè)部位圖解