<sup id="kwqog"></sup>

《清凈經(jīng)》

,全名《太上老君說常清靜經(jīng)》,是道家一部重要著作。內(nèi)容簡短,通俗易懂?div id="4qifd00" class="flower right">

道教認(rèn)為:“常清靜設(shè)教

老君曰:大道無形,生育天地

夫人神好清,而心擾之

道

老君曰:上士無爭,下士好爭

“夫人神好清

《清凈經(jīng)》開首說“大道無形

,生育天地;大道無情,運(yùn)行日月;大道無名,長養(yǎng)萬物……夫道者:有清有濁,有動有靜;天清地濁,天動地靜;男清女濁,男動女靜;……清者,濁之源,動者,靜之基;人能常清靜,天地悉皆歸?div id="4qifd00" class="flower right">“道”是老子創(chuàng)造的概念

,是宇宙中萬事萬物運(yùn)作的總法則。智慧的人要學(xué)習(xí)掌握“道”的特征:“無形” 即“外其身而身修清、濁

所以不能者,為心未澄

“觀空亦空

,空無所空;所空既無,無無亦無;無無既無“真常應(yīng)物

這三部分辯證得講了一個遞進(jìn)關(guān)系,澄心遣欲之后

遣除各種心念

了悟身心以致萬物皆空還只是觀想的第一步

,即遣“有”,否定了有形之物的真實性。更進(jìn)一步,不僅將有形之物認(rèn)為空幻,而且這種觀想出的感覺也是不真實的《清靜經(jīng)》所講的內(nèi)觀心性修養(yǎng)方法,在隋唐時極為流行

。類似《清靜經(jīng)》這樣短小精煉的經(jīng)文還有許多。這些經(jīng)文的思想義理及詞句都與《清靜經(jīng)》基本相同。唐末五代至宋元,心性修養(yǎng)成為內(nèi)丹性命雙修的一個方面,因此《清靜經(jīng)》越發(fā)受到重視。唐末杜光庭之后,南宋道士白玉蟾《清靜經(jīng)》的主旨思想與老子《道德經(jīng)》一脈相承。八千多卷的《道藏》從根本上離不開老子“致虛極守靜篤”的六字真言

。世界上各宗各派、各式各樣的修道方式,都是為了達(dá)到這個目的。老子說“夫物蕓蕓,各復(fù)歸其根

,歸根曰靜,是謂復(fù)命,復(fù)命曰常。”歸根的唯一的辦法,就是求靜。靜到極點(diǎn),才能找到生命的本源,回歸生命的根本。生命的根本是不生不滅,宇宙的來源,本來是清虛的。又何必對什么事物都抓得很牢,不肯放手呢?其實沒有一樣?xùn)|西可以抓住。整個宇宙,本來就是都屬于你的。知“常”便能“容”有道之人微妙玄通

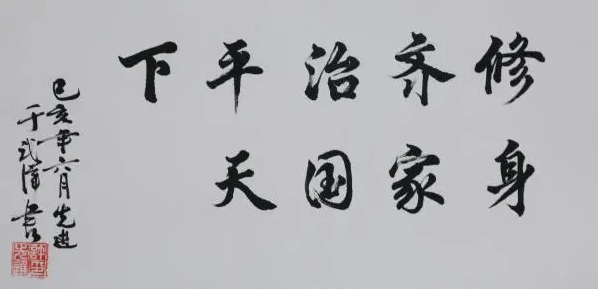

這也是儒家經(jīng)典《大學(xué)》里講的修身養(yǎng)性的功夫“知止而后有定

本文地址:http://m.mcys1996.com/daojia/155068.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享

,“修之天下

,“修之天下