孫亦平

|

全真道強調(diào)性命雙修,要求通過對身心兩大要素的修煉,固體強精健智,在精神與肉體的完滿結(jié)合中尋求生命的超越 。

|

宋遼金元時期,在全真道南北二宗的努力下

,

道教內(nèi)丹心性學(xué)得以蓬勃發(fā)展。全真道以不滅的心性為修仙之本

,他們所說的神仙已不是簡單的肉體不死,而是一個

保全性命之真的精神和肉體的雙重超越。這種

“全真而仙”的宗教理想對道教仙學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。全真道對神仙內(nèi)涵的界定,以及對修道不必外求

,只須反身內(nèi)求的強調(diào)

,不僅使道教仙學(xué)在理論上產(chǎn)生了一個質(zhì)的飛躍,而且也使神仙的內(nèi)涵有了根本性的變化

。

葆性全真

葆性全真,逍遙泉林。

1.在宋遼金元時期,

中國社會中民族矛盾與社會矛盾紛繁交織,引發(fā)了社會動亂、南北分裂

。生活在戰(zhàn)爭動亂之中的人們

,常有朝不保夕之感,從而對人的生命存在以及生死等問題給予了特別的關(guān)注

。社會的苦難是宗教產(chǎn)生與傳播的溫床

。此時道教的發(fā)展也進(jìn)入了一個興盛時期,興盛的主要標(biāo)志就是眾多的新道派在大江南北相繼出現(xiàn)并在社會生活中產(chǎn)生著廣泛的影響

。

余英時先生曾指出:“新道教的興起當(dāng)以兩宋之際的全真教最為重要,其次則有真大道教、太一教

,

與稍后的凈明道 。這四派都來自民間,而且也對一般社會倫理有比較廣泛的影響

。新道教和當(dāng)時的理學(xué)與禪宗鼎立而三

,都代表著中國平民文化的新發(fā)展,并取代了唐代貴族文化的位置

。

”在眾多的新道派中影響最大的就是全真道,它代表了宋元時期中國道教發(fā)展的新走向。

全真道北宗的創(chuàng)始人王喆(1112~1170),號重陽

,原名中孚,字允卿

,出身于陜西咸陽的豪門望族

。年輕時就精通儒家經(jīng)史,期望通過科舉人仕做官

,求得功名富貴

。然而事違人愿

,王喆雖才學(xué)超群,但只當(dāng)了一個收酒稅的小官。

他生活在社會底層,深刻體會到人生的困境與社會的不合理,在當(dāng)時社會矛盾

、民族矛盾交織的形勢下

,經(jīng)常思考生命的意義與人生的價值等問題。

48歲時,王喆在甘河鎮(zhèn)遇到兩個神仙

,得到了

內(nèi)丹修煉的秘訣。由于王喆在《重陽全真集》中承認(rèn)自己師承鐘離漢

、

呂洞賓、劉海蟾,并稱

“漢正陽兮為的祖,唐純陽兮做師父

,燕國海蟾兮是叔主

”,后來全真道就構(gòu)造了東華帝君→鐘離漢→呂洞賓→劉海蟾→王重陽的傳承體系,稱之為

“北五祖”。“從全真道的教義來看 ,也確屬北宋鐘呂內(nèi)丹派的繼承和發(fā)展

。

”

此后,王喆假托瘋病 ,拋妻離子

,出家修道,

“盡斷諸緣 ,同塵萬有

,

即養(yǎng)浩于劉蔣、南時等處者三年 ,故得心符至道

” 。自我修煉了一段時間后,據(jù)說他生理和心理上都發(fā)生了很大的變化

,

徹悟了人生的真諦 ,并萌發(fā)了向社會傳道的念頭。

大定七年(1167) ,王喆從家鄉(xiāng)陜西出發(fā)經(jīng)潼關(guān)來到山東半島

,以詩詞歌曲等形式來隨機施化,化導(dǎo)眾人

,聚眾講道

,創(chuàng)立了一系列以

“三教”命名的群眾性教團,并以“全真”為旗號,陸續(xù)吸收了一批弟子 ,

從此 ,獨具特色的全真道便登上了中國歷史的舞臺。在王喆門下

,最著名的有七大弟子

——馬玨(號丹陽子,創(chuàng)遇仙派)、譚處端

(號長真子,創(chuàng)南無派)

、王處一(號玉陽子,創(chuàng)崳山派

)、劉處玄

(號長生子,創(chuàng)隨山派

)、郝大通(號廣寧子,開華山派)、丘處機(號長春子,創(chuàng)龍門派)、孫不二(馬玨之妻,號清靜散人,創(chuàng)清靜派),他們各開全真一派,這就是著名的全真道“北七真人”。

陳垣先生認(rèn)為:“全真之初興,不過‘茍全性命于亂世,不求聞達(dá)于諸侯’之一隱修會而已。世以其非儒非釋,漫以道教目之,其實彼固名全真也,若必以為道教,亦道教中之改革派耳。”全真道作為當(dāng)時道教中的改革派,“其教名之曰全真 ,屏去妄幻

,獨全其真者 ,神仙也

。

”

表現(xiàn)在道教修煉學(xué)上,全真道從人的本真的生命存在中去追求生命的超越 ,“跳出凡籠尋性命

,人心常許依清靜

,

便是修行真捷徑”,在內(nèi)丹心性學(xué)的基礎(chǔ)上確立了“全真而仙”的宗教理想 。

雖然王喆在去山東傳教后不久就病逝了 ,但他播下的

“全真”種子因其弟子們的辛勤耕耘卻得以生根開花。再加上其弟子丘處機應(yīng)召西行見成吉思汗 ,使全真道后來得到了元王朝的支持而得以迅速發(fā)展

。全真道不僅在北方有眾多的信徒,而且在南方也不斷地擴大勢力

,并對道教的其他教派也產(chǎn)生了影響

。由于以內(nèi)丹心性學(xué)為特色的全真道勢力日盛,南方一些以修煉內(nèi)丹為特征的道派抓緊時間發(fā)展壯大

,他們高舉“性命雙修”的大旗

,而偏重修命,后來被稱之為

丹道南宗,這樣,道教內(nèi)部就有了所謂的南北宗之分。

南宗奉北宋道士張伯端為祖師,并形成了自己的一個傳道系統(tǒng):張伯端→石泰→薛道光→陳楠→白玉蟾,世稱“南五祖”。張伯端(984~1082),浙江天臺人,字平叔,自幼好學(xué),廣泛涉獵儒佛道三教經(jīng)書,在精通諸學(xué)的基礎(chǔ)上,尤好金丹之學(xué),這為他后來融會三教而獨鐘道教的“性命雙修”奠定了基礎(chǔ)。張伯端少業(yè)進(jìn)士,后為府吏,進(jìn)入仕途,生活安定。據(jù)《臨?div id="4qifd00" class="flower right">

?h志》記載,直到晚年

,張伯端才因嗜魚并疑其婢女竊魚

,導(dǎo)致“婢自經(jīng)死”,而心存愧念,遂有看破人生,隱遁山林之念頭,后因“縱火將所署案卷悉焚之”,大約在北宋治平(1064~1067)年間以“火燒文書”罪充軍嶺南。當(dāng)時龍圖閣學(xué)士陸詵駐守桂林,讓張伯端置帳下,典機事。

熙寧二年(1069),張伯端隨陸詵移居成都,遇異人授予金液還丹訣,乃改名

“用成”,

號“紫陽”,以示篤信道教。張伯端于熙寧八年(1075)“罄所得成律詩九九八十一首,號曰《悟真篇》”,表達(dá)了自己的內(nèi)丹心性學(xué)說。以張伯端為代表的南宗,其丹法主要流傳在南方。南北宗相合,使道教形成了龐大的陣容,并皆以“性命雙修”為主要特征。

全真道沿著鐘呂內(nèi)丹道的思路,大力提倡“性命雙修”,認(rèn)為“修仙之道,性命之事”,“人了達(dá)性命者,便是真修行之法也。”由于“性者神也,命者氣也”,“氣神相結(jié),謂之神仙”,因而性命雙修又必須神氣合煉。這樣,性命雙修、神氣合煉就成為全真道修道成仙的主要方法與途徑。全真道所倡導(dǎo)的“性命雙修”,是“明心見性”的性功與“煉精化氣”等命功的結(jié)合。“明心見性”本為佛教禪宗的用語,

指以自心本有之“般若智慧”去覺悟“自心真性”的一種內(nèi)省修行方法。全真道將它吸收過來

,

又結(jié)合儒家的“反身而誠”、“去情復(fù)性”等,在唐代道教所宣揚的道性清凈思想的基礎(chǔ)上

,對傳統(tǒng)道教的內(nèi)丹修煉術(shù)作了新的詮釋。

2.全真道重視心性的清凈,認(rèn)為修道就是要努力去除情欲而復(fù)歸于

“真性”,

“做修持須搜索真清真靜真心”,通過去染還凈,回歸生命的本真,即本凈的心性

,從而實現(xiàn)生命的超越

。馬玨說:“清凈者,清為清其心源

,

凈為凈其氣海,心源清則萬物不能撓,故情定而神明生焉

。氣海凈則邪欲不能干

,

故精全而腹實矣。”

心源、氣海作為本真的生命狀態(tài)是恒常而清凈的

,

“心本妙明,無染無著,清凈之體”,但清凈妙明的心源、氣海又會被情欲和妄念所蒙蔽,從而對人的生命產(chǎn)生直接的影響。修道就是要去除妄念的蒙蔽,達(dá)到

“心不起雜念”、

“諸塵不染著”的內(nèi)外清凈,若能如此

,那么,生命的真源,亦即真性,

就會自然呈現(xiàn),這就叫

“見性”。“只要無心無念,不著一切物 ,澄澄湛湛

,內(nèi)外無事

,

乃是見性。

”見性即可“常處如虛空,逍遙自在

”,實現(xiàn)精神的超越。因此

,王喆說離凡世者,非身離也

,言心地也

。身如藕根,心似蓮花

,根在泥而花在虛空矣

。得道之人

,身在凡而心在圣境矣

。

”真清真凈的道性真心成為全真道生命觀和修道論的基點 。

全真道不僅強調(diào)修性,而且還發(fā)展了傳統(tǒng)道教的修命 。由于全真道將

“真性”視為人身中的金丹 ,

煉丹須以肉體為鼎器,“本來真性喚金丹 ,四假為爐煉作團

,不染不思除妄想

,自然袞出人仙壇” ,

因而在追求生命超越的過程中 ,煉精煉氣的

“保命修行”也是非常必要的,“識心見性全真覺 ,知汞通鉛結(jié)善芽

” 。

這樣,全真道就把復(fù)歸于真性的觀念貫徹到了性命雙修的過程中去 。

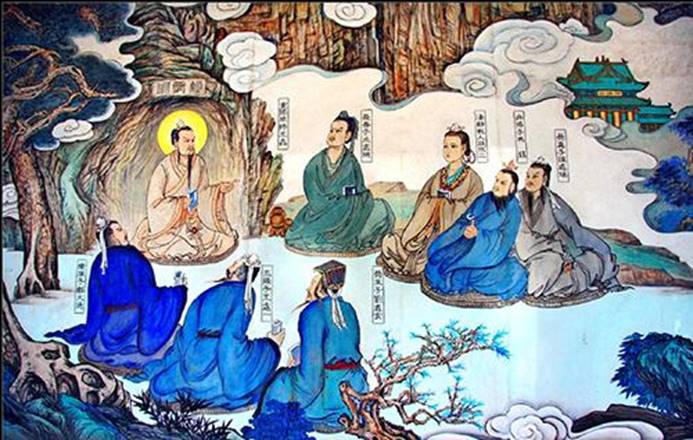

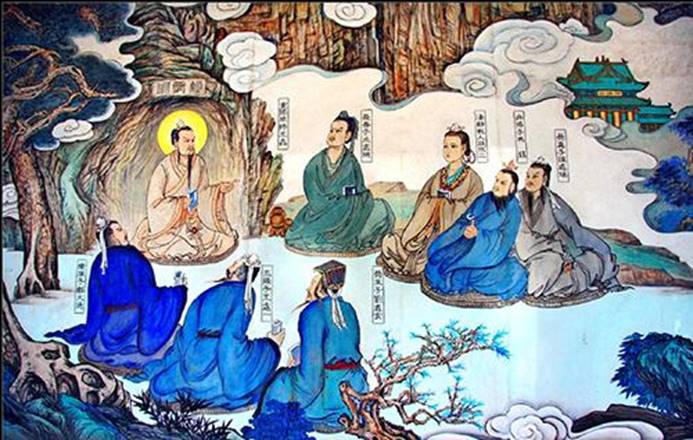

全真七子

強調(diào)通過心性的修煉來獲得精神的超越或解脫 ,這本是儒佛道三教共同的特點。但儒

、佛比較偏重于修性

,而

全真道卻認(rèn)為,對于要獲得生命超越的人來說 ,光在心性上下功夫

,定心寂念,或存心養(yǎng)性

,這還是不夠的

。因為,性是與命相聯(lián)系而存在的

,

“性命者,神氣之根源也。氣者,天一之水。神者,太乙含真。性者,無中之有象。命者,有中之虛無。命無性不靈,性無命不立。”對于每一個現(xiàn)實的活生生的人來說,性者,命之性也,命者,性之命也,性與命都是人之為人所必不可少的。因此,“只修性,不修命,此是修行第一病”。反過來,傳統(tǒng)道教偏重于修命而迷失了自己的真性,這也是不行的,“達(dá)命宗 ,

葆性全真

葆性全真