昆侖 ,古稱“昆侖之虛”或“昆侖之丘”

,被認(rèn)為是黃河的源頭

,是歷史地理學(xué)中的一個(gè)重要名詞

。關(guān)于它的位置,古今的歷史地理學(xué)家多有探討

,但大多沒有得出令人信服的結(jié)果

。雖然漢代以后把西域某幾座大山定為昆侖

,可那都是根據(jù)古書所記附會(huì)的

,并非是真正的古昆侖

,這看看顧頡剛先生的《昆侖和河源的實(shí)定》一文就可明白。顧先生在文中對(duì)漢代以后的昆侖作了詳細(xì)的考證,但對(duì)古昆侖的討論仍然未能確定

。

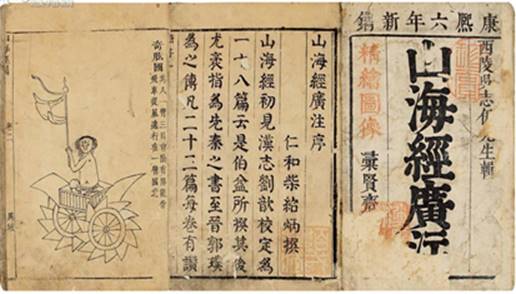

實(shí)際上,關(guān)于昆侖虛最早、最古老的記載是見于《山海經(jīng)》(確切地說應(yīng)該是《海經(jīng)》部分,《山經(jīng)》部分要晚得多),后來得《禹貢》 、《

淮南子·地形訓(xùn)》和《水經(jīng)》等地理學(xué)著作中所述的昆侖,都是以《山海經(jīng)》特別是以《海經(jīng)》中的昆侖虛為藍(lán)本的, 所以要解決古昆侖的問題,就要從《山海經(jīng)》中的記載入手。

一、誤解的澄清及對(duì)《山海經(jīng)》的再認(rèn)識(shí)

這里首先要澄清一個(gè)誤解,就是過去都把昆侖當(dāng)成河源,這就是本自《山海經(jīng)》所記。其《西次三經(jīng)》云:“昆侖之丘,……河水出焉”;《海內(nèi)西經(jīng)》云:“河水出(昆侖)西(原作東,誤。據(jù)《爾雅·釋水》注和《后漢書·張衡傳》注引改)北隅?div id="jfovm50" class="index-wrap">!边^去都把這個(gè)“出”理解為發(fā)源,那是錯(cuò)的

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!俺觥惫逃邪l(fā)源之義

,但也有“

流經(jīng)”之義,如《水經(jīng)注·河 水》引《洛書》曰:“河自昆侖,出于重野”

,這個(gè)“出”便是流經(jīng)的意思

,其他例子尚多,不煩備舉

。

《山海經(jīng)》中的“出”許多就是流經(jīng)而非發(fā)源,如《海內(nèi)北經(jīng)》曰:“陽汙之山, 河出其中;凌門之山

,河出其中”

,河水不可能既發(fā)源于昆侖,又發(fā)源于陽汙之山

,又發(fā)源于凌門之山

,這些“出”都是流經(jīng)之義?div id="jfovm50" class="index-wrap">!渡胶=?jīng)》中河出昆侖虛的記載也是說河水是流經(jīng)昆侖虛而非說河水發(fā)源于昆侖虛。前人就是因?yàn)殄e(cuò)誤地理解了這個(gè)“出”字

,于是就去找河源,以為找到了河源也就找到了昆侖虛

,因而越找越向西北,最后到了遠(yuǎn)離華夏中土、荒無人煙西北塞外

,實(shí)則離真正的昆侖虛也愈來愈遠(yuǎn)

。

即使這個(gè) “出”是發(fā)源的意思,也不能確定那里就是河源,因?yàn)楣湃怂f的“河源”都非真正的河源,確定河源在巴顏喀喇山脈各姿各雅山麓還是近代的事,古人的活動(dòng)能力和范圍有限,他們一般是把自己知道的河流最遠(yuǎn)的流經(jīng)地當(dāng)成源頭

,黃河亦是如此

。我們看看古書的記載

,自戰(zhàn)國以降

,黃河的源頭是一步步逐漸向西北推移,那是因?yàn)槿藗兊幕顒?dòng)范圍和能力不斷擴(kuò)大

,知道黃河流經(jīng)的地方越來越遠(yuǎn)之故

,但他們一直沒有找到真正的河源。如果認(rèn)為找到了河源就找到了昆侖,那么各姿各雅山豈不成了昆侖虛

?

這樣考證出來的結(jié)果 ,自然不能與古記相合

,也不能令人信服。一直到

1956 年,

臺(tái)灣女學(xué)者蘇雪林女士在《昆侖之謎》一文中,首先提出了古昆侖就是泰山的觀點(diǎn),她說:“山東半島之泰山在遠(yuǎn)古時(shí)即居昆侖地位,泰者大也,泰山者大山也,殆取西亞‘世界大山’之義。又居大地臍上,天門在其頂 ,幽都處其下

,與西亞世界大山條件無一不合。幼發(fā)拉底斯在西亞稱為‘大地之靈魂’(

goulofuland)謂天地間萬物皆由其創(chuàng)造 ,尊稱為

River 而不名。我國黃河亦稱‘河’而不名 。幼河稱為公平正直

,審判人類善惡之水

,故西亞每擲罪人河中以沉浮驗(yàn)有罪與否

。我國亦有指河為誓之俗。則黃河與泰山神話殆同時(shí)傳入者

。余固主張域外文化曾兩度入我中國,第一度尚在夏商前

,此當(dāng)屬之第一度

。”

蘇女士的看法可謂是一個(gè)鑿破鴻蒙之說,解開了幾千年來的古昆侖之謎。此后,1985 年,何幼琦先生發(fā)表了《〈海經(jīng)〉新探》一文,對(duì)《海經(jīng)》中的地理做了詳細(xì)的考察研究,也認(rèn)為古昆侖虛就是山東的泰山,使古昆侖的問題有了一個(gè)完滿的答案。雖然何先生這篇文章中值得商榷之處甚多,但他考證的《海經(jīng)》地理多有創(chuàng)獲

,有許多還是重要發(fā)現(xiàn),為《山海經(jīng)》研究開辟出一條正確的道路

。此后

,何新在《諸神的起源》、徐顯之在《山海經(jīng)探源》均步其后塵接踵論述古昆侖山就是泰山

。

其實(shí),這個(gè)觀點(diǎn)在古代就有?div id="d48novz" class="flower left">

。是神也

,司天之九部及帝之囿時(shí)。

”郭璞注:“即肩吾也。莊周曰:‘肩吾得之

,以處大山’也

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!痹妗缎Wⅰ罚骸按松窦础逗?nèi)西經(jīng)》之開明獸也

?div id="d48novz" class="flower left">

!薄逗?nèi)西經(jīng)》曰:“開明獸身大類虎而九首

,皆人面

,東向立昆侖上

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!庇衷唬骸埃ɡ鎏摚╅T有開明獸守之”

。昆侖虛上的開明獸即陸吾

,《

莊子·大宗師》作“肩吾”,云:“肩吾得之(道)

,以處大山”

,成玄英《疏》曰:“肩吾,神名也,得道

,故處東岳

,為太(泰)山之神”

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!渡胶=?jīng)》說開明獸陸吾為昆侖之神,而《莊子》以為是大山之神

,成玄英更明確地說這個(gè)“大山”就是東岳太(泰)山

,可知古代的確有昆侖就是東岳泰山的說法

,只不過因?yàn)椤袄觥北灰辉偕窕?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">、虛化

,這個(gè)說法逐漸隱沒弗彰了

。

但是,諸先生在論著中主要偏重于對(duì)《山海經(jīng)》地理的探究,對(duì)有關(guān)昆侖的諸多問題未能作進(jìn)一步的探討 ,故有關(guān)于古昆侖虛的許多記載至今未能實(shí)定

,需要詳細(xì)地加以分析

。

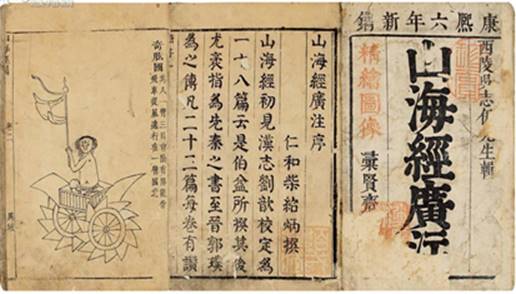

其次要說明的是關(guān)于《山海經(jīng)》一書的一些問題 ?div id="m50uktp" class="box-center"> !渡胶=?jīng)》本來分為《山經(jīng)》與《海經(jīng)》兩部分

,現(xiàn)在學(xué)界已經(jīng)普遍認(rèn)為這是兩部本來各自獨(dú)立的古籍。何幼琦先生認(rèn)為《山經(jīng)》本名《五藏山經(jīng)》

,《海經(jīng)》即古書《禹本紀(jì)》

,是劉向

、劉歆(后改名秀)父子在校書時(shí)將二書合編在一起,題名為《山海經(jīng)》的

,這個(gè)說法筆者很贊同。

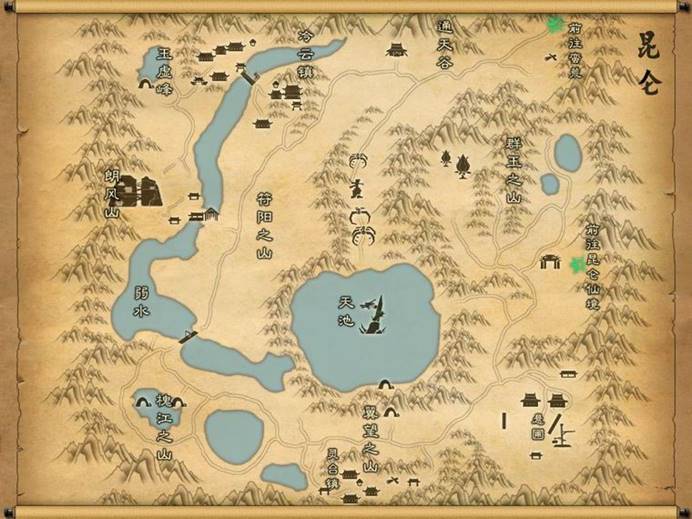

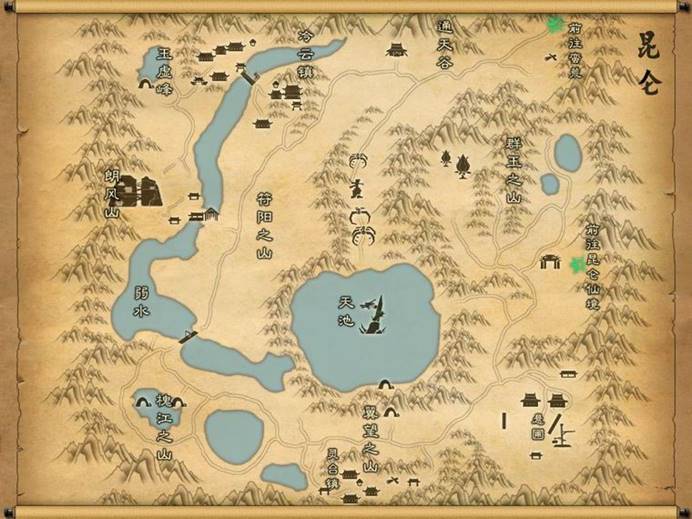

筆者認(rèn)為 ,“

《五藏山經(jīng)》記述的是夏王朝故國的山川地理及其諸神的祭祀方法 ,其大體范圍是以今山東省為中心,及于冀南

、豫東和蘇皖北部的地區(qū)

,著作時(shí)間是戰(zhàn)國的中后期

,其作者是齊國的夏代遺民東夷族的巫史集團(tuán)

”,其《海經(jīng)》產(chǎn)生得最早,也最有史料價(jià)值,它也是一部夏朝遺民著作的史書,它記述的是夏王朝故國的山川地理、方國異物和歷史傳說。何幼琦先生以為它所記的疆域,就是泰山周圍的山東中部地區(qū),對(duì)于這個(gè)問題,筆者也在《〈海經(jīng)〉的作者及記述的地理與時(shí)代》一文專門予以探討,肯定了何先生的說法?div id="4qifd00" class="flower right">!逗=?jīng)》說“河水出昆侖西北隅”

,是因?yàn)椤逗=?jīng)》時(shí)代的人們主要活動(dòng)在黃河下游的泰山周圍

,他們看到的黃河自泰山西北方向遠(yuǎn)遠(yuǎn)流來

,再遠(yuǎn)的地方他 們就不知道了,所以才那樣說

,但并非是說黃河發(fā)源于此。

有了這些認(rèn)識(shí) ,對(duì)昆侖的研究是很關(guān)鍵的。

二 、昆侖古記總載

上面說過,古籍關(guān)于昆侖虛的記載甚多 ,而以《山海經(jīng)》為最古,其次是《楚辭》

,漢代的一些書籍如《

淮南子》、《河圖》、《水經(jīng)》等也多本《山海經(jīng)》為說,亦頗可資參證。但自漢代以后的書籍,每多神仙家方士之言,如《十洲記》、《神異經(jīng)》、《拾遺記》等,其所記之昆侖多羼入后來仙家方士的奇瑰想象,就與原始面目有所區(qū)別了,故茲不錄入,僅在論述時(shí)用作參考。

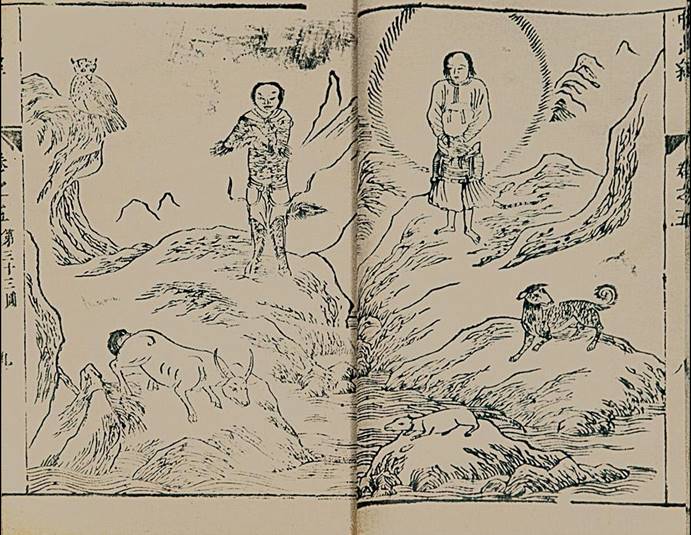

茲先錄《山海經(jīng)》有關(guān)昆侖虛(丘)的記載于下:

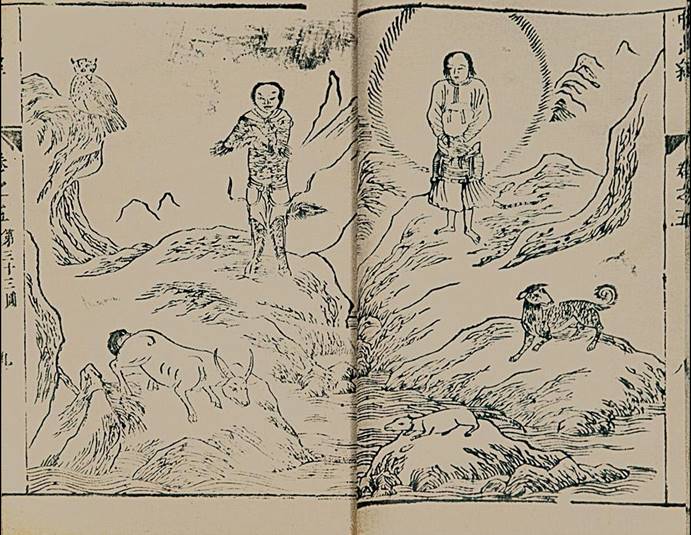

《西次三經(jīng)》曰:“昆侖之丘,是實(shí)為帝之下都,神陸吾司之。其神狀虎身而 九尾,人面而虎爪;是神也,司天之九部及帝之囿時(shí)。有獸焉,其狀如羊而四角,名曰土螻,是食人。有鳥焉

,其狀如蜂

,大如鴛鴦

,名曰欽原

,木則枯。有鳥焉

,其名鶉鳥,是司帝之百服

;有木焉

,其狀如棠

,黃華赤實(shí)

,其味如李而無核,名曰沙棠

,可以御水,食之使人不溺

。

”

《海內(nèi)西經(jīng)》曰:“海內(nèi)昆侖之虛在西北,帝之下都。昆侖之虛方八百里,高萬仞。上有木禾,長五尋,大五圍

。面有九井

,以玉為檻,面有九門

,門有開明獸守之,百神之所在

。在八隅之巖

,赤水之際,非仁羿莫能上岡之巖

。

”

《大荒西經(jīng)》曰:“西海之南,流沙之濱,赤水之后

,黑水之前

,有大山

,名曰昆侖之丘

。有神,人面虎身

,有文有尾

,皆白,處之

。其下有弱水之淵環(huán)之

,其外有炎火之山,投物輒然

。有人戴勝,虎齒

,有豹尾,穴處

,名曰西王母。此山萬物盡有

。

”

因?yàn)椤渡胶=?jīng)》流傳既久,在劉向父子校訂之前已經(jīng)版本紛異,經(jīng)文多有殘缺訛誤,難見原貌

,而先秦及秦漢間之著述中言昆侖者多本于《山海經(jīng)》,他們得見《山海經(jīng)》原本

,故有今本《山海經(jīng)》中所無的記錄

,因擇其要者錄于下:

《楚辭 ·離騷》曰:“朝發(fā)軔于蒼梧兮,夕余至乎縣圃”,王逸注:“縣圃,神山

,在 昆侖之上?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/span>

淮南子》曰:‘昆侖縣圃 ,維絕

,乃通天’?div id="m50uktp" class="box-center"> !h

,一作懸

?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/span>

又曰: “朝吾將濟(jì)于白水兮,登閬風(fēng)而紲馬

”,王逸注:“閬風(fēng),山名

,在昆侖之上

。”洪興祖補(bǔ)注:“閬

,音郎,又音浪

?div id="4qifd00" class="flower right">

!兜罆吩疲骸佉罢撸侊L(fēng)之府是也

。昆侖上有九府,是為九宮

。’”

又曰:“邅吾道夫昆侖兮 ,路修遠(yuǎn)以周流”

,王逸注:“《河圖括地象》言:‘昆侖在西北

,其高萬一千里,上有瓊玉之樹’也

?div id="m50uktp" class="box-center"> !焙榕d祖補(bǔ)注:“《禹本紀(jì)》言:‘昆侖山高三千五百余里,日月所相避隱為光明也

。其上有醴泉、華池

。’《河圖》云:‘昆侖

,天中柱也,氣上通天

?div id="d48novz" class="flower left">

!?/span>

《楚辭·天問》曰:“昆侖縣圃,其凥(居)安在?增城九重,其高幾里?四方之門,其誰從焉?西北辟啟,何氣通焉?”

《淮南子·地形訓(xùn)》曰:“禹乃以息土填洪水以為名山,掘昆侖虛以下地,中有增城九重,其高萬一千里百一十四步二尺六寸。上有木禾,其修五尋,珠樹、玉樹、琁樹、不死樹在其西,沙棠、瑯玕在其東,絳樹在其南,碧樹、瑤樹在其北。旁有四百四十門,門間四里,里間九純,純丈五尺。旁有九井,玉橫維[之]。其西北之隅,北門開以內(nèi)不周之風(fēng)。傾宮、旋室、縣圃、涼風(fēng)、樊桐在昆侖閶闔之中,是其疏圃。疏圃之池,浸之 黃水

,黃水三周復(fù)其原

,是謂丹水,飲之不死

。

”

又曰:“昆侖之丘,或上倍之,是謂涼風(fēng)之山,登之而不死

?div id="d48novz" class="flower left">

;蛏媳吨?div id="d48novz" class="flower left">

,乃維上天,登之乃神

,是謂太帝之居

。

”

《爾雅·釋丘》曰:“三成為崐崘丘”,郭璞注:“崐崘山三重

,故以名云

。”疏:“《崐崘山記》云:‘崐崘山

,一名崐丘,三重

,高萬一千里’是也。凡丘之形三重者

,因取此名云耳

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/span>

《水經(jīng)·河水》曰:“崐崘虛在西北,去嵩高五萬里

,地之中也,其高萬一千里。

”酈道元注:“三成為崐崘丘?div id="jfovm50" class="index-wrap">!秿妽愓f》曰:‘崐崘之山三級(jí)

,下曰樊桐;二曰玄圃

,一名閬風(fēng)

;上曰層城

,一名天庭,是為太帝之居

。去嵩高五萬里,地之中也

。’《禹本紀(jì)》與此同

。高誘稱‘河出昆山

,伏流地中萬三千里

,禹導(dǎo)而通之出積石山

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!浮渡胶=?jīng)》:‘自昆侖至積石千七百四十里。自積石出隴西郡至洛

,準(zhǔn)《地志》可五千余里?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!职浮赌绿熳觽鳌罚骸熳幼岳ド饺胗谧谥?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,乃里西土之?dāng)?shù)。自宗周瀍水以西

,至于河宗之邦、陽纖之山,三千有四百里

,自陽纖西至河首四千里

,合七千四百里

?div id="m50uktp" class="box-center"> !锻鈬鴪D》又云:‘從大晉國正西七萬里

,得昆侖之墟

,諸仙居之

?div id="m50uktp" class="box-center"> !瘮?shù)說不同

,道阻且長,經(jīng)記綿褫

,水陸路殊

,徑復(fù)不同,淺見末聞

,非所詳究

,不能不聊述聞見

,以志差違也

。其高萬一千里,《山海經(jīng)》稱‘方八百里

,高萬仞

。’郭景純以為自上二千五百余里

。《

淮南子》稱‘高萬一千里百一十四步三尺六寸?div id="4qifd00" class="flower right">!?/span>

《河圖始開圖》曰:“昆侖之虛有五城十二樓,河水出焉,四維多玉。”(《太平御覽》 卷三十八引 ,又見《黃氏逸書考》輯《河圖括地象》)

《河圖括地象》曰:“地祗之位 ,起形高大者有昆侖山,廣萬里

,高萬一千里,神物之所生