<sup id="kwqog"></sup>

兩儀拳屬于內(nèi)家拳的核心拳種。兩儀拳又稱(chēng)兩儀點(diǎn)穴過(guò)氣神拳

,拳名是根據(jù)天然形勢(shì)和宇宙的變化來(lái)形成的?div id="4qifd00" class="flower right">

然而,由于歷史原因

,加上內(nèi)家拳歷代宗師,授徒甚慎,從不輕易外傳,導(dǎo)致作為松溪內(nèi)家拳的核心拳種——兩儀拳、兩儀功夫在民間、在武當(dāng)山流傳甚少。精通此拳的更是為數(shù)不多,僅局限于皇宮及大內(nèi)高手之間。此拳昌盛于宋,至今已有千余年的歷史兩儀拳相傳為宋元之際的武當(dāng)?shù)な?a href="/ddjy_74/646.html">張三豐所創(chuàng)

如果只能在自然界中找尋一物以比擬中華民族的典型品性

而兩儀拳與水,二者既各自影響著我們中華民族

兩儀拳,某種意義上講兩儀拳的意境與水分不開(kāi)

兩儀拳

老子說(shuō): “天下莫柔弱于水,而攻堅(jiān)強(qiáng)者

以上所引,都是說(shuō)明柔能克剛

兩儀拳修煉的意氣如同水之屬性,其中特別是水的至柔性

在已有的兩儀拳經(jīng)

兩儀宗法自然

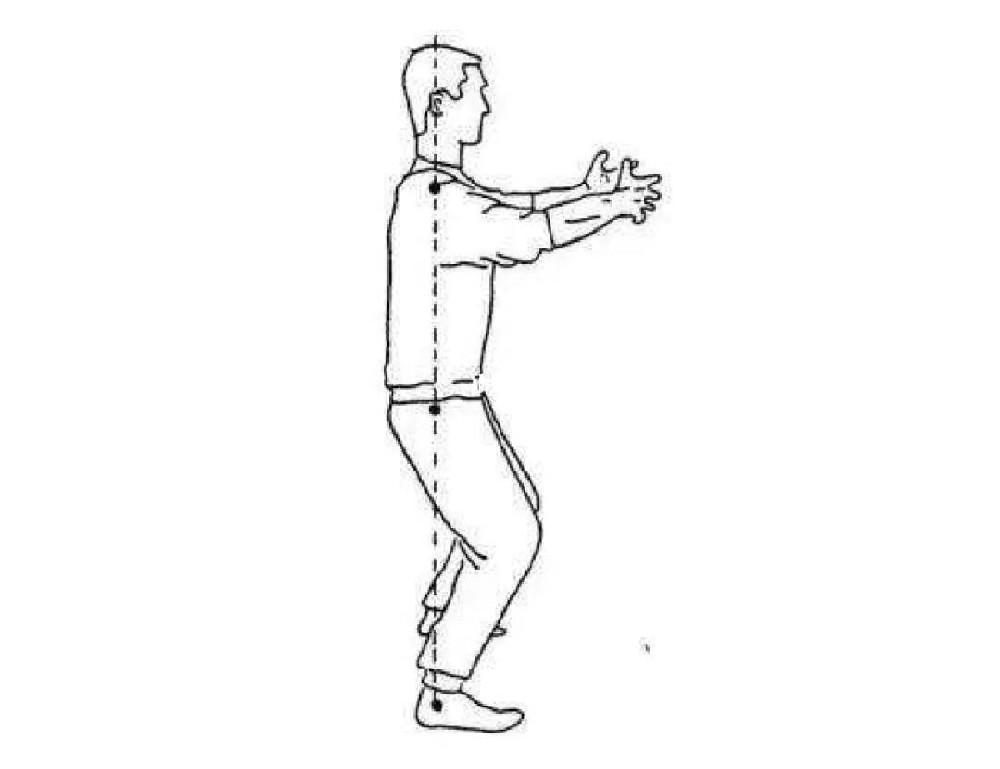

兩儀拳的操手和點(diǎn)穴勁法則是太極拳的技擊態(tài)

練習(xí)兩儀拳架要有優(yōu)美之意境

,兩儀拳以至柔為主,天下至柔莫過(guò)于水,故行拳就要求“行云流水”,水的意境是拳的精華,由水的品性來(lái)看,更可使練兩儀拳能達(dá)到一個(gè)高層次的境界和品德。水乃萬(wàn)物之源,但它始終保持一種平常心態(tài),不僅不張揚(yáng),反而那兒低往那里流,那兒洼就在那里聚,甚至愈深邃愈安靜,此等寧?kù)o和達(dá)觀,是練兩儀拳的做人道理水有陰陽(yáng),勢(shì)有動(dòng)靜

。靜時(shí)萬(wàn)籟無(wú)聲,五行無(wú)象,晶瑩透明。動(dòng)時(shí),瞞山過(guò)海,力大無(wú)窮,勢(shì)如破竹,無(wú)可阻擋。水亦有三態(tài):水、氣、冰,常態(tài)是水,散之則成氣,聚之則成冰。氣和冰是水之變態(tài)。技擊時(shí)的兩儀拳調(diào)動(dòng)陰陽(yáng)二氣于一體,匯聚丹田,似原子彈核爆炸;柔時(shí),心境虛靜專(zhuān)致,神態(tài)安逸明清,如水似氣地一樣,空靈通透,回避對(duì)方的著力,讓對(duì)方找不到力的點(diǎn)。極柔軟然后才能極堅(jiān)剛。極柔軟者——水也,氣也。極堅(jiān)剛者——冰也。技擊時(shí)雖招法萬(wàn)千而理卻一貫。即發(fā)時(shí)如水之柔軟,如氣動(dòng)之無(wú)形,著時(shí)似堅(jiān)冰之鋒利, “其身體之行動(dòng),如神龍之行空兩儀陰陽(yáng)指

,非物質(zhì)文化遺產(chǎn),榮獲“中國(guó)一絕”稱(chēng)號(hào)。是一種既古又新的的特殊技藝,一種修身養(yǎng)性的道法,一種會(huì)通天地的智慧,一種博覽并提升生命感悟的哲學(xué)。源于天體陰陽(yáng)五行,是遵循宇宙和人體自然法則的武學(xué)養(yǎng)生功夫;它是集力學(xué)、中醫(yī)經(jīng)絡(luò)學(xué)、養(yǎng)生學(xué)、易經(jīng)八卦、哲學(xué)、美學(xué)、陰陽(yáng)學(xué)、平衡學(xué)等為一體多學(xué)科的一門(mén)武學(xué),它融合道家的自然、釋家的禪心、儒家的中庸于一體,集中體現(xiàn)了中華武學(xué)“武醫(yī)同源”之精髓。時(shí)時(shí)刻刻創(chuàng)造并實(shí)踐著中醫(yī)經(jīng)絡(luò)學(xué)的神奇,既是防身護(hù)衛(wèi)之法,又是強(qiáng)健養(yǎng)生之術(shù)本文地址:http://m.mcys1996.com/chuantongwushu/65472.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

!" onerror="nofind(this)" >

!" onerror="nofind(this)" >

,大部分人只能達(dá)到第三層次!" onerror="nofind(this)" >

,大部分人只能達(dá)到第三層次!" onerror="nofind(this)" >