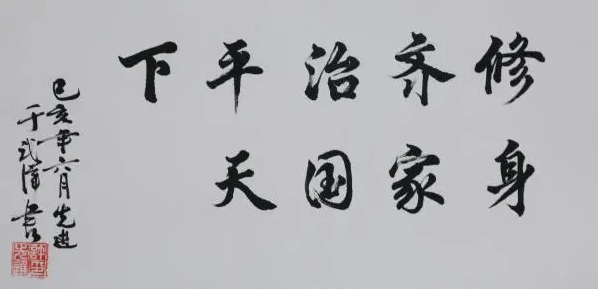

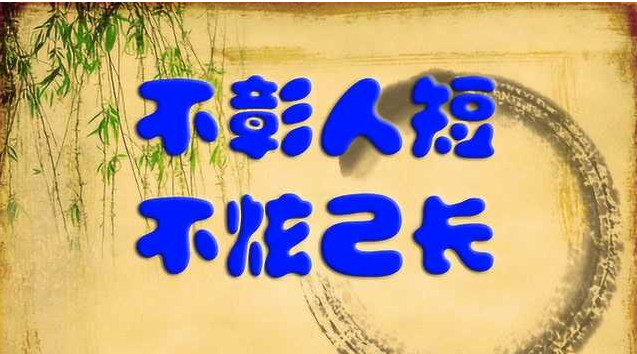

什么是有為法,什么是無為法 1有為法:有為法是指所有依緣而生 2.無為法:無為法是指超越有為法的 3.區(qū)別:有為法和無為法的主要區(qū)別在于它們的性質(zhì)和產(chǎn)生方式 儒釋道三家對(duì)“無為”的解讀和表達(dá) 儒釋道三家的“無為”其實(shí)是交叉的 以孔子 相比較而言 下面我們來看看三家“無為”的具體概念屬性及其不同 《金剛經(jīng)》說:“一切賢圣,皆以無為法而有差別 佛經(jīng)中常見“諸法”“萬法”“一切法”之類的表述 佛教將世間法分成“有為法”和“無為法” 佛家的“為”類似于莊子的“偽”,即“人為” 眾所所周知的概念如:涅槃、滅 總之,我們只需知道 儒家推崇德治 孔子對(duì)道德圣人的“無為而治”表達(dá)了由衷的贊嘆,他以舜帝為例說:“無為而治者其舜也與 孔子認(rèn)為 為何孔子只提舜帝而不提堯帝 儒家的其他經(jīng)典 孟子 從子思到孟子、荀子 孔子“不言亂離怪神” 周道長(zhǎng)還補(bǔ)充一個(gè)小插曲 錢先生的意思是,“莊老”之“無為”雖然“繼承”孔子之“無為” 錢穆先生為何說“莊老”繼承孔子思想 作為大儒,錢先生豈能不知 老子的無為 《老子》的“無為”重點(diǎn)在于權(quán)力和民生領(lǐng)域 在治理方面,“無為”與“圣人”“侯王”是一組相對(duì)應(yīng) 老子理想中的圣人如何無為 因?yàn)椤笆ト撕銦o心,以百姓之心為心” 同時(shí),在政策層面釋放更多的自由空間 “不爭(zhēng)”不是民眾的與世無爭(zhēng),老子沒有這種教化思想 所以 “無為”為的是全面健康發(fā)展 權(quán)力的“無為”與“有為”,帶來的結(jié)果完全相反 所以老子說“民之饑 只有權(quán)力不違逆民眾的愿望、利益和要求 《淮南子》曰:“泰古二皇,得道之柄 食色睡名利是常人之五欲 真正的大圣人,知長(zhǎng)生之理 解毒之方 本文地址:http://m.mcys1996.com/daojia/157902.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

有為法是普通人實(shí)現(xiàn)生命蛻變的主要形式

下一篇:

,大道之源" rel="prev">

《周易》:群經(jīng)之首

佛儒道三家有很多通用的概念,比如“道”,比如“圣人”、“慈愛”、“無為”等等,有人說儒、道兩家的“無為”關(guān)注點(diǎn)偏重于現(xiàn)實(shí),而佛教的“無為”則旨在超越,有一定的道理,但不準(zhǔn)確。

佛教的“無為”:類似于“涅槃”“圓寂,即不生不滅的恒常之法

老子的“無為”:強(qiáng)調(diào)道治,與儒家的德治不同

生不老》- 南懷瑾.png)

,“修之天下,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,“修之天下,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,藏著承負(fù)。" onerror="nofind(this)" >

,藏著承負(fù)。" onerror="nofind(this)" >