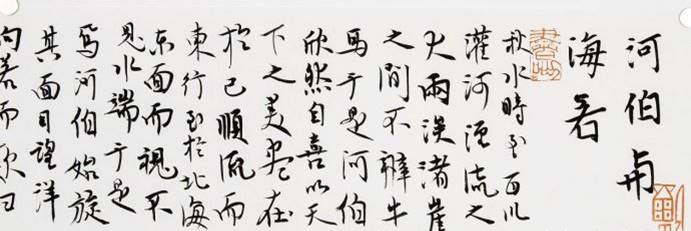

性命雙修,人與天一

——莊子養(yǎng)生理論及其實踐特點

段建?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">! 《↓?/span>

|

莊子養(yǎng)生學的價值旨趣,絕不同于儒家追求的社會本位型的道德理想 ,也不同于法家追求人的現(xiàn)實利益的功利主義價值理想 ,而是以個體的生命存在為本位 ,以完善個人的自由無拘的自然天性為目標的人本主義 。

|

個體的生命存在是莊子道家思想的基本立足點,這是他對戰(zhàn)爭殘殺、剝削掠奪的社會異化現(xiàn)象和儒家禮樂文化思想否定性批判的必然結果。雖然在人和社會歷史的關系領域,莊子主張取消人的主觀能動性,但在人和自然的關系領域,莊子又強調主體應在承認客觀必然性的基礎上積極發(fā)揮人的主觀能動性,其養(yǎng)生理論與實踐恰恰是個體自由的獲取,是對人的生命意義的肯定。研究梳理莊子的養(yǎng)生理論及其實踐的特點,對于澄清歷史誤會,還莊子以歷史本來面目,發(fā)掘祖國文化遺產(chǎn),古為今用,促進個人德、智、體、美的全面發(fā)展,具有重要的學術價值和現(xiàn)實意義。

1、人道主義的情懷

對個體生命存在的現(xiàn)實關懷和終極關懷的人道主義精神,是莊子養(yǎng)生理論及其實踐在價值指向上體現(xiàn)出來的顯著特點

。春秋戰(zhàn)國時期是巨大的社會轉型期,追求人的現(xiàn)實利益成為人們普遍的價值追求

,在“萬民從利”的歷史畫卷的表象背后

,莊子卻發(fā)現(xiàn)了“殉物”異化現(xiàn)象的本原,這就是“以物為本”的文明價值取向

。世人為“利”

,為“名”、為“家”

、為“天下”而奔波終生

,其結果“

莫不以物易其性”,莫不“傷性以身為殉”,莫不“舍夫種種之民而悅夫役役之佞,釋夫恬淡無為而悅夫哼哼之意”(《莊子·胠篋》,以下凡引《莊子》只注篇名)既然文明進化是對個人生命意義的否定,那么,一切的文明規(guī)范及其創(chuàng)造者對于追求自由的個人來說,統(tǒng)統(tǒng)都是負價值,由此莊子發(fā)出了“圣人不死,大盜不止”(《胠篋》)的憤世吶喊。象尼采的“上帝死了”的文化批判一樣,這正是重新評估一切價值的人文重構。莊子在否定了以物為本的傳統(tǒng)禮樂文化價值的同時,肯定并高揚以人為本的自然人性的人文價值。所謂自然人性就是摒棄人為(偽),恢復了人的無欲無知、“恬淡無為”的自然而然的狀態(tài),就象嬰兒、赤子一樣。《秋水》篇中所謂“牛馬四足,是謂天,絡馬首,穿牛鼻,是謂人

。”講的就是自然與人為的對立

。

那么,如何恢復人的自然天性呢?莊子在歷史觀上謂之為“復其初”、“復其性”

、“反其真”

。即歸復到無欲不爭、純樸無私的“小國寡民”時代和“萬物競自由”的“至德之世”

,為個體自然人性的完善創(chuàng)造和諧的人文環(huán)境

。具體到個體的修養(yǎng)上,就是要以“忘物”“喪我”的“無待”人生態(tài)度

,經(jīng)過長期的修煉

,達到物我兩忘而交融為一的狀態(tài),進入“人與天一”的理想境界

,從而使“天之自然”與“人之自然”合二為一

,達到“

天地與我并生,萬物與我為一”的先天之境?div id="jfovm50" class="index-wrap">?梢姡f子養(yǎng)生學的價值旨趣

,絕不同于儒家追求的社會本位型的道德理想

,也不同于法家追求人的現(xiàn)實利益的功利主義價值理想,而是以個體的生命存在為本位

,以完善個人的自由無拘的自然天性為目標的人本主義

。它所流露出來的是對個體生命存在的現(xiàn)實關懷和終極關懷的人道主義精神。

以人為本始終是莊子養(yǎng)生理論及其實踐的現(xiàn)實出發(fā)點和歸宿,是其學派學說獨特的致思趣向

。簡單地說,儒家是人文主義者

,法家是功利主義者,莊子道家是人道主義者

。前兩者就是以物為本的社會本位論者

,莊子是以人為本的個體本位論者。

2、天人合一的根據(jù)(尺度)

天人合一是莊子養(yǎng)生理論及其實踐的根據(jù)和尺度。但老莊道家與儒家的天人合一思想迥然有別。儒家認力

,宇宙本根實乃人倫道德之本源

,人之心性內(nèi)含著天道本性,是故人應修養(yǎng)道德

,弘揚天德

。但老莊道家認為自然無為是天道和人道的共同規(guī)律,故人應順應自然,合于自然

。前者主張?zhí)炫c人一

,后者主張人與天一。

莊子認為,構成宇宙本體的是陰陽之氣

,“兩者交相成和”,生育萬物

,萬物的生成

,是陰陽之氣的聚合,而萬物的滅亡

,則是陰陽之氣的離散

。如果“天氣不合,地氣郁結

,六氣不調

,四時不節(jié)”(《在宥》),或者“陰陽不和

,寒暑不時”

,則“必傷庶物”(《漁夫》)。人的物質生命運動同自然天道規(guī)律是一樣的

。人本無生無形無氣

,“

雜乎芒芴之間,變而有氣,氣變而有形

,形變而有生。

”(《至樂》) “人之生,氣之聚

。聚則為生,散則為死

。

”(《知北游》)”不僅如此 ,人的生老病死絕不是神鬼的賞罰使然,而仍然是“陰陽之息”(《人間世》)

。

子輿氣質好 ,但“陰陽之氣有”,使他承受佝僂痙攣的痛苦(《大宗師

>) 。齊桓公得病

,并非鬼神作崇,乃氣受阻所致

。(《達生》)同樣的

,人之所以喜怒無度

,居處無常,行為暴戾

,情緒激動

,乃“四時不至,寒暑之和不成

,其反傷人之形”(《在宥》)所致

。既然“人之自然”受制于“天之自然”的客觀規(guī)律。那么人的所作所為便不能違背自然規(guī)律

,而要順應自然

,安命無為。莊子強調受道與天支配的客觀必然性

,是不以個人的主觀意志為轉換的

。面對“不知吾所以然而然”的“命”(《達生》),主體既不能消極回避

,也不能盲目反抗

,而應認識命運,“養(yǎng)生”“衛(wèi)生”

,提高生命質量

。可見

,莊子是在承認客觀必然性的前提下主張發(fā)揮人的主觀能動性的

。“安命”無為并不是對人類生老病死變化之常的無可奈何

,恰恰相反

,這其中包含著對人的生命運動規(guī)律的遵循的積極意義。

“依乎天理”,“因其固然”(《養(yǎng)生主》),是莊子總結出來的“養(yǎng)生之道”和“衛(wèi)生之經(jīng)”?div id="4qifd00" class="flower right">

?鬃釉儐栐诩绷鲪豪酥小氨话l(fā)行歌而游”的呂梁丈人的養(yǎng)生秘訣

。呂梁丈人云:“吾生于陵而安于陵,故也

,長于水而安于水

,性也”(《達生》)

,這實際上包含著遵循自然規(guī)律和發(fā)揮人的主觀能動性兩層含義

。在這一點上,孔子儒家“未知生

,焉知死”

,“未能事人

,焉能事鬼”的現(xiàn)實主義宣言,實際上是對人的生命運行規(guī)律問題的消極回避

。

莊子的偉大在于他以清醒的理智直面生老病死 ,并以巨大的勇氣去認識生命運動規(guī)律,積極抗拒疾病災難對人類生命的侵害

,保護人的生命健康

,提升人的生命意義。

把個體養(yǎng)生的主觀價值的確立和實現(xiàn) ,建立在對自然生命規(guī)律充分認識的可靠的事實判斷的基礎上

,體現(xiàn)了合規(guī)律性與合目的性的統(tǒng)一,具有真善統(tǒng)一的特點

。所以

,莊子主張的“無以人滅天,無以故滅命

,無以得殉名”(《秋水》)

,“與天為徒”、“人與天一”的天人觀

,絕不是取消人的能動性的消極頹廢思想

,而是主張在遵循客觀規(guī)律前提下充分發(fā)揮人的主觀能動性的主客觀相統(tǒng)一的樸素唯物論思想,故能成為莊子養(yǎng)生理論與實踐的世界觀和方法論的依據(jù)

!

3、性命雙修的實踐

性命雙修是莊子養(yǎng)生學在實踐意義上的顯著特點。性指人的精神生命,命指人的自然生命。性命雙修指通過養(yǎng)氣功夫,一方面使陰陽自然之氣協(xié)調運動,促進新陳代謝的過程,克服疾病災難對人的損害,延年益壽;與此同時,在這種“忘欲”“忘智”的修養(yǎng)活動中,緩解過度的心智活動給主體心理上造成的巨大壓力和精神疲勞,使心神專一寧靜。這是養(yǎng)氣功夫活動過程的兩個方面,兩者互動互進,促使人的生理與心理過程的和諧統(tǒng)—,達到養(yǎng)生的目的。

莊子養(yǎng)氣功夫的基本方法和途徑是“心齋”與“坐忘”?div id="4qifd00" class="flower right">

!靶凝S者若一志

,無聽之以耳而聽之以心,無聽之以心而聽之以氣

。聽止于耳

,心止于符。唯道集虛

。氣者也

,虛而待物者也?div id="4qifd00" class="flower right">

!保ā度碎g世》)

。

中國第二屆道教協(xié)會會長陳攖寧先生從靜功修煉的角度解釋說,“心齋”法分為前后貫通的四個階段 。

先是“一”字訣 ,即排除異端雜念的干擾,凝神聚意

,進入修煉靜功的狀態(tài)

。

再是“聽’字訣,“聽”的對象不是“耳”和“心”,而是“氣”,即“以氣聽氣”,也就是聽任一呼一吸自然出入、不必專門用心的“聽息法”;三是“止”字訣。教人不要著重去聽,讓心的知覺不再起作用,促使神氣合一,達到無知無覺的狀態(tài);四是“虛”字訣、“虛”是從無知無覺以后自然得到的境界,是由后天返還到先工,對“先天”之境的體驗。李澤厚認為這里的“無聽之以耳”“無聽之以心”就是忘欲、忘智,達到物我兩忘,物我為一的審美心理狀態(tài)。 “墮肢體,黜聰明,離形去知,同于大道,此謂坐忘”。(《大宗師》)

臺北的徐觀復先生從文藝審美心理學的角度解釋說:“‘墮肢體’、‘離形’,實指的是擺脫由生理而來的欲望。‘黜聰明’、‘去智’,實指的是擺脫普遍所謂的知識活動。莊子的‘離形’并不是根本否定欲望,而是不讓欲望得到知識的推波助瀾,以至溢出于各自性分之外。在性分之內(nèi)的欲望,莊子即視為性分之自身

,同樣加以承認的。所以在坐忘的境界中

,以‘忘知’最為樞要

。忘知,是忘掉分解性的

,概念性的知識活動

。”李澤厚也大抵是這樣解釋的

,他由此斷定莊子哲學是美學

。不管是“心齋”法,還是“坐忘”

,都強調“忘”

。即通過忘欲、忘智的修煉

,逐漸消除手與心

、耳與心之間的對立,讓自然生理之氣與主體的生命情感融為一體

,使主客體真正相通無礙

,形成內(nèi)在生命之氣(

The Vital Force)。這實質上是一種虛靜、空靈、明徹的心境。它以人與自然、存在的自我(The Existent self)和精神的自我(The Inner self)的和諧統(tǒng)一為構建原則,以純粹的觀照態(tài)度為觀省自我意識運動變化的透視器,以自由想象的情感運動為動力機制,以相對性與絕對同一性的統(tǒng)一為內(nèi)調節(jié)機制,以“天人合一”理想境界為行為意向,它們處下相互聯(lián)系,相互制約的動態(tài)結構之中。

莊子的養(yǎng)生學是從相互聯(lián)系的靜動修煉和藝術創(chuàng)造活動兩方面展開的。當修煉活動中的對象是主體自身時,這種活動即是靜功修煉,上述的心境即是陰陽自然之氣與內(nèi)在生命情感對立的消解,是氣與神的統(tǒng)一;當修煉活動中的對象是藝術審美的對象物時,上述的心境即是審美主體的情思與審美對象的本質的同一

,是“

天地與我并生,萬物與我為一”的審美活動的自由之境。

靜功修煉和藝術創(chuàng)造活動,都注重性命雙修。靜功修煉通過“養(yǎng)氣”來不斷調節(jié)人的生物鐘

,同時消除精神疲勞和心理緊張

,調節(jié)人的心態(tài)。藝術創(chuàng)造活動通過審美活動不斷陶冶人的性情

,同時又通過勞動技能實踐活動來鍛煉人的身體

。總之

,莊子的養(yǎng)生實踐

,旨在蓄養(yǎng)主體的內(nèi)在生命之氣,使人與自然

、存在的自我與精神的自我由對立相隔通向自由無礙的物我兩忘

、物我為一的先天性的天人合一境界,主體的生命由此而不斷臻于自由完善

。

4、自由創(chuàng)造的境界

莊子養(yǎng)生理論與實踐從其精神歸宿上說是創(chuàng)造一種美和自由的人生。追求自由創(chuàng)造的境界是其具有終極意義的學派學術特點。莊子的養(yǎng)氣功夫并不是《莊子》一書所述的“

彭祖壽考者之所好也”

,“導引之士,養(yǎng)形之人”進行的“吹呴呼吸

,吐故納新

,熊經(jīng)鳥申,為壽而己”(《刻意》)的動功(按摩

、行氣

、仿禽戲等),而是靜功修煉,因而

,養(yǎng)氣并不是蓄養(yǎng)純自然之氣

,而是氣神合一的內(nèi)在生命之氣。故與后世道教的

內(nèi)丹功一致

。莊子不是有神論者

,而是樸素唯物主義者。其養(yǎng)生學始終與個體的生活情趣融為一體

,具有審美性質,在超越功利的藝術創(chuàng)造活動中陶冶性情

,從心理學的深層調節(jié)人的生命運動

,從而體現(xiàn)出了一種更深刻的文化創(chuàng)造精神。莊子通過“忘”的人生態(tài)度長期修煉

,鑄造了“虛而待物”的心境

。當主體以之認知改造對象世界時,可以說

,這就不再是一種普通的認識活動和實用技能培養(yǎng)活動

,而是藝術創(chuàng)造的審美活動。

“梓慶削木為鐻。鐻成

,見者驚猶鬼神,”其所以如此神似

,乃是他長期觀察修養(yǎng)的結果

。“不敢懷慶賞爵祿”

,“不敢懷非譽巧拙”

,“忘其四肢形體”,這是培養(yǎng)虛靜

、空靈

、明徹的心境的過程;“入山林

,觀天性

,形體至矣,然后成見

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!边@是體味對象的生命本質,并把它內(nèi)化為與主體的情感意識融為一體的意象的過程

;“然后加手焉

,不然則己,則以天合天?div id="m50uktp" class="box-center"> !保ň姟哆_生》)這是把內(nèi)心中生動活潑的“神”外化為創(chuàng)造物的過程

,正因為胸有成竹,才能“驚猶鬼神”

。

為文惠君解牛的庖丁 ,那“

以神遇而不以目視,官知止而神欲行”的自由精神活動 ,那“

以無厚入有間 ,恢恢乎其于游刃必有余地

”的純熟技巧,確乎是無法而法的至法 ,具有從心所欲不逾矩之妙

。得心應手,行神合一

,伴隨的是純審美的藝術創(chuàng)造活動

,庖丁解牛的動作,“莫不中音

,合于桑林之舞

,乃中經(jīng)首之會”,“提刀而立

,為之四顧

,為之躇躊滿志”(均見《養(yǎng)生主》)正是自由無礙的人生創(chuàng)造和物我為一的審美體驗。

實際上莊周夢蝴蝶 、宋元君擇畫師

、汝聞天道,操舟若神

、丈夫蹈水

、工倕旋而蓋規(guī)矩、大馬捶鉤

、佝僂承蜩

、濠梁之辯等諸多寓言故事,都具有“進乎技”

、“聞于道”的自由的藝術創(chuàng)造和審美活動的性質

。如此個例在《莊子》一書中比比皆是。我們認為

,莊子養(yǎng)生學鐘情的這種以情感體驗為特質的運思方法為直覺思維

。它具有非理性的生命體驗(

Vital experience)、宇宙哲理的瞬間徹悟和“不可言傳”的性質。

莊子在養(yǎng)氣功夫和藝術審美活動中的情感體驗和生命創(chuàng)造,體現(xiàn)了合規(guī)律性與合目的性的統(tǒng)一,因而,是一種真實的精神快感,是莊子的自由學說落實在“形而下”的人生層面所獲得的真實不妄的人生自由。

綜上所述,莊子的養(yǎng)生理論及其實踐,是在人和宇宙自然的關系層面展開的,它以“氣本”“氣化”的樸素唯物論為理論指導,以人道主義的終極關懷為致思趣向,以直覺體悟為思維方式,以養(yǎng)氣功夫(靜功)和藝術創(chuàng)造活動為主體內(nèi)容,旨在強體健身,祛除疾病,使個體的自然生命得以超常綿延;更重要的是 ,莊子始終把養(yǎng)氣功夫和主體的生活情趣有機結合起來

,在藝術審美活動中陶冶性情

,使個體的精神生命永葆青春活力

,達到人與天一的超凡入神之境。這兩者相依為命

。

養(yǎng)氣功夫為藝術創(chuàng)造活動提供堅實的客觀物質基礎 ,而藝術創(chuàng)造活動則使這種自然生命之“氣”不斷向人的屬性靠攏,使個體精神生命中的情感意識不斷滲透到自然之氣中

,最終轉化為一種內(nèi)在生命之氣

,以實現(xiàn)個體由生理底層向精神高層的超越和升華。這是中華民族在由童年走向青年時代的惡劣生存環(huán)境中

,探索宇宙自然的客觀規(guī)律

,以戰(zhàn)勝自然力、實現(xiàn)人的本質力量的經(jīng)驗總結和智慧結晶

,是通過實踐這一中介環(huán)節(jié)所拼爭到的現(xiàn)實的自由

。作為一筆珍貴的精神財富,它將永載中華文化的史冊

。同時