安志宏

《易·系辭下》說:“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地

。觀鳥獸之文與地之宜

,近取諸身

,遠(yuǎn)取諸物

,于是始作八卦,以通神明之德

,以類萬物之情?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/span>

這段文字記載說明,作為《易》的基礎(chǔ)的八卦是遠(yuǎn)古時(shí)期伏羲通過“觀物取象”所創(chuàng)造的 。對(duì)這種說法,歷史上的易學(xué)家視為經(jīng)典

,是沒有什么疑義的,只是到了近代

,疑古派在徹底否定

伏羲史料的同時(shí),認(rèn)為考古發(fā)現(xiàn)的有關(guān)《易》卦的材料,最早的是殷商時(shí)的筮數(shù);更有人認(rèn)為當(dāng)在“西周初葉”

。由此得出《易》不可能為伏羲所為,卦不可能為伏羲所畫的荒誕觀點(diǎn)

。

其實(shí),“伏羲畫卦”的傳說卻由來已久

,除了《易·系辭下》的記載外

,司馬遷在《史記·太史公自序》中指出:“余聞之先人曰:‘伏羲至純厚

,作《易》八卦’?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!笨梢姡鸫a在戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)伏羲畫卦的傳說就已經(jīng)盛行了

。近年來,隨著中國(guó)傳統(tǒng)文化研究的升溫

,特別是“羲皇故里”伏羲文化研究的深入,天水大地灣史前遺址的發(fā)掘以及地畫

、彩陶文字符號(hào)和類似太極圖圖形的發(fā)現(xiàn)(

大地灣遺址距今萬年以上,發(fā)掘出大量聚居村落 、原始“宮殿”

、灶坑

、排水渠等

;出土陶器四千余件,石器一千七百余件

,骨角器一千六百余件,蚌器和裝飾品三百六十多件

;動(dòng)物骨骼、植物標(biāo)本

、木炭標(biāo)本、植物種子

,地畫、陶器符號(hào)等

;在曲腹彩陶盆等多件陶器上,甚至

F372房基遺址,發(fā)現(xiàn)了類似太極圖的圖案等等),以及天水傅家門史前遺址早期卜骨的出土

,不僅證明了伏羲時(shí)代的歷史存在,而且說明早在新石器時(shí)代卜筮活動(dòng)就已經(jīng)很盛行了

,從而更加證實(shí)了“伏羲畫卦”的傳說是有根據(jù)的。下面

,筆者擬結(jié)合思維科學(xué),分析天水“卦臺(tái)山”及其周圍地形地貌

,對(duì)伏羲“觀物取象”畫卦談一些粗淺認(rèn)識(shí)

,就教于諸位同仁。

-

原始先民的邏輯抽象思維不發(fā)達(dá),“類比思維”、模仿和“它物”的啟發(fā)是發(fā)明創(chuàng)造的主要途徑。

-

原始先民的思維具有類比思維的特點(diǎn)

人類最早的思想是關(guān)于自然的思想,人對(duì)自然界中客觀存在的事物產(chǎn)生的意識(shí),就是人類最早的思想,這是符合人類思想發(fā)展的客觀實(shí)際的。思維科學(xué)的發(fā)展則是伴隨著人類的成長(zhǎng)逐漸發(fā)展的。從邏輯思維和科學(xué)思維的角度講 ,原始先民的抽象思維能力還不發(fā)達(dá),他們的思維過程主要是借助具體形象而完成的

,思維的主要內(nèi)容直接來源于現(xiàn)實(shí)生活中的具體形象。也就是說

,原始先民的思維在當(dāng)時(shí)是受客觀存在的實(shí)物直接啟發(fā)和借助經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)的

,帶有很強(qiáng)的模仿性

,科學(xué)性和邏輯性的思維方式還很不具備。思維的發(fā)展水平?jīng)Q定了原始先民不可能超越現(xiàn)實(shí)存在而創(chuàng)造發(fā)明,類比思維是原始先民思維的主要特征

,也是早期人類思維和發(fā)明創(chuàng)造的必經(jīng)途徑和主要形式,

這種思維類似道家講的“元神”。我國(guó)古代陰陽觀念在遠(yuǎn)古的史前時(shí)期能夠產(chǎn)生,正是類比思維的結(jié)果。

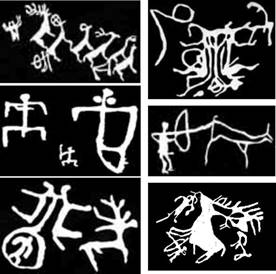

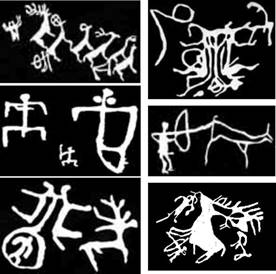

表示陰陽的符號(hào)陽爻為“—”,陰爻為“--”,就是對(duì)男女性別的模擬,它是原始先民類比思維的典型寫照,反映這種思維的符號(hào),在天水發(fā)掘出土的原始社會(huì)陶器、卜骨符號(hào)中有其充分的反映,如天水傅家門原始祭祀遺址中發(fā)掘出的編號(hào)為:T125H6:32、T123F11:6、T132H11:9等卜骨上,分別陰刻有“―”、“|”、“=”和“∽”等類似于陰陽爻的符號(hào),經(jīng)碳14測(cè)定年代為公元前3815年,它是我國(guó)發(fā)現(xiàn)的新石器時(shí)期最早的卜骨實(shí)物。傅家門遺址除了卜骨上有陰刻符號(hào)外,在陶器上也發(fā)現(xiàn)有陰刻符號(hào),如陶瓶的頸部陰刻有“―”字形符號(hào)。這些符號(hào)都是刻在器物的正面醒目的位置上,引人注意和識(shí)別。該遺址出土的卜骨和陶器上的符號(hào)

,計(jì)有“

―”、“|”、“

=”、“∽”和“∧”等五種。類似符號(hào)在天水不是孤證,它在大地灣、王家陰洼和西山坪諸遺址出土的陶器上均有彩繪或刻畫。

距今8000余年的大地灣遺址出土的陶器盆上多件繪有兩組螺旋形線條互抱互纏,類似陰陽合抱的圖案。天水永清出土的一件畫有雙龍古太極圖的彩陶壺(現(xiàn)藏于瑞典遠(yuǎn)東博物館),尤其珍貴,壺上兩組螺旋形線條上下互抱,中間繪有兩個(gè)相對(duì)的魚眼與現(xiàn)代流傳的太極圖案極其相似,經(jīng)碳14測(cè)定,結(jié)合其他手段校正,斷定其時(shí)代在6500年前。種種證據(jù)證明太極圖在7000年前的伏羲時(shí)代是存在的。

關(guān)于伏羲女媧崇拜陰陽的事例,除了大量陰陽太極圖表現(xiàn)外,我們還可以從各地發(fā)現(xiàn)的伏羲女媧的畫像和畫像磚里得到證實(shí)。女媧手持月亮,伏羲手持太陽的交尾圖全國(guó)幾乎都有發(fā)現(xiàn),西到新疆吐魯番、阿斯塔那哈和卓古墓群

,東到中原廣大地區(qū)、山東半島

,北到東北地區(qū)

,南到西南少數(shù)民族地區(qū)

,都有大量的發(fā)現(xiàn)。再結(jié)合卦臺(tái)山及其附近新石器時(shí)代遺址中發(fā)現(xiàn)的生殖崇拜的“石祖”(天根)

、“女陰石”(月窟),與大地灣“原始宮殿”周圍發(fā)現(xiàn)的數(shù)件“陶祖”相互印證

,已經(jīng)充分反映出原始先民“陰陽”知識(shí)的豐富。

同時(shí)也證明,先民認(rèn)識(shí)人類自身和天地萬物正是從別“陰陽”開始和入手的。

由人類的男女,推及廣義的萬事萬物

,原始先民認(rèn)為萬物都像人一樣皆有男女(公母、雌雄)

,天地

、日月、晝夜

、陰晴等都以陰陽論,就“近取諸身”從自身軀體感受出發(fā)

,以人性來理解和解釋物性

,正是這種“以己度物”

、“以物度己”的早期原始類比思維方式進(jìn)及廣義的陰陽,推論出萬事萬物都由“陰陽”(廣義雌雄)二元素構(gòu)成

,并且得出“陰”孕育“二”的結(jié)論。

“石祖”、“月窟”和“陶祖”是中國(guó)原始宇宙觀陰陽論的物化表現(xiàn)形式,一生二

、二生三

、三生萬物的黃河生殖崇拜文化是繁衍生息的原始文化、原始哲學(xué)在古文化遺址中的體現(xiàn)

,它也是易文化的核心。就連二進(jìn)位制這種人類最古老最原始的計(jì)算方式

,也是由“陰”孕育二的現(xiàn)象啟發(fā)發(fā)明的,人類在蒙昧?xí)r代已經(jīng)在現(xiàn)實(shí)生活中普遍應(yīng)用二進(jìn)位制了

。大地灣遺址

F901原始宮殿內(nèi)出土的“四鋬帶蓋罐”、“簸箕形容器”等多種量器,均反映了二進(jìn)位的關(guān)系。筆者認(rèn)為它是原始先民分配用的量器

,因?yàn)槌鐾恋牡胤绞枪不顒?dòng)的場(chǎng)所

。十進(jìn)位制則是人類在用十個(gè)指頭計(jì)算過程中啟發(fā)發(fā)明的,二十進(jìn)位是手足并用計(jì)算促成的

。在算籌和珠算未發(fā)明之前,人類計(jì)算器就是以人自身的手和足作為運(yùn)算工具的

。人類的童年就是扳指頭計(jì)算

,或借助竹木小棒棍幫助運(yùn)算

,然后進(jìn)化到心(腦)算

,再到后來的珠算

,乃至今天的計(jì)算機(jī)等等

。

-

客觀的現(xiàn)實(shí)存在 、具體的生產(chǎn)和生活實(shí)踐

,是啟發(fā)先民產(chǎn)生靈感和誘發(fā)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)驗(yàn)過程

,模仿是發(fā)明創(chuàng)造的必經(jīng)途徑。

原始社會(huì)的發(fā)明沒有專門的實(shí)驗(yàn)過程 ,實(shí)驗(yàn)就是具體的生產(chǎn)和生活過程

,思維的內(nèi)容也來源于自然的客觀存在和自身對(duì)具體生活的感知。法國(guó)人類學(xué)家涂爾干說:“人類在剛開始構(gòu)想事物的時(shí)候

,必須得把這些事物與其自身聯(lián)系起來?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!绷芯S·布留爾認(rèn)為:人與物有一種“互滲”關(guān)系;蒙培元認(rèn)為人與物有一種“同構(gòu)”關(guān)系

。戶曉輝在研究中國(guó)人審美心理的發(fā)生時(shí),對(duì)比《山海經(jīng)》中的典型句式“其狀如……”

,得出了中國(guó)早期先民觀察認(rèn)識(shí)事物的比類取象特點(diǎn)。筆者認(rèn)為“類比思維”和模仿是原始先民思維的主要特征

,它是與原始社會(huì)較低的生產(chǎn)力水平相適應(yīng)的。任何社會(huì)階段的發(fā)明創(chuàng)造都不可能超越當(dāng)時(shí)的社會(huì)存在和人們已經(jīng)意識(shí)到的生活方式

。伏羲“觀物取象”創(chuàng)造八卦的思維模式是與原始社會(huì)人們的思維水平相一致的,原始先民的抽象思維不是很發(fā)達(dá)

,他物的誘導(dǎo)、啟發(fā)和模仿是先民發(fā)明創(chuàng)造的思維源泉

。伏羲觀象于天,取法于地

,近取諸身

,遠(yuǎn)取諸物

,創(chuàng)造出八卦,正是這種思維的體現(xiàn)

,屬于“觀物取象”的類比思維

。

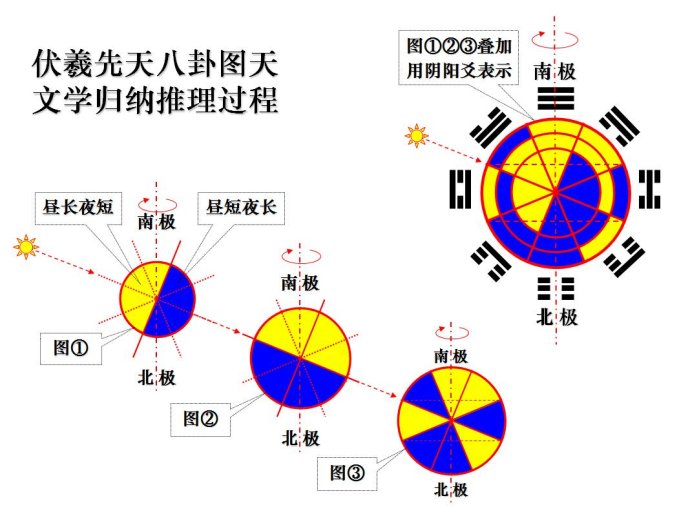

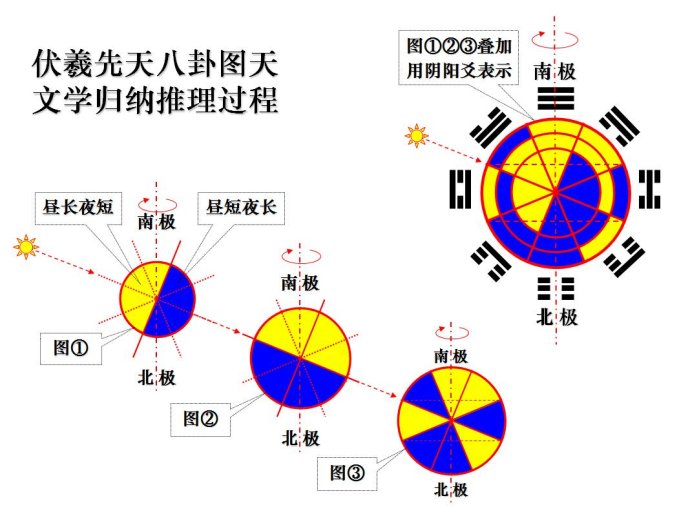

伏羲創(chuàng)畫八卦就是“觀物取象”的結(jié)果 ,它是與原始先民具體的生產(chǎn)和生活實(shí)踐活動(dòng)分不開的。如原始先民狩獵

、采集

、冬藏和保暖等,均與時(shí)令(四時(shí))

、方位和天象等密不可分,促成先民對(duì)方位

、天文知識(shí)的積累和掌握。卦則是配了空間方位和四時(shí)運(yùn)行

,便成卦圖。因而

,“四象生八卦”的四,即指自然中客觀存在的四時(shí)(春夏秋冬)

,又指四個(gè)方位

[正北(冬至)、正南(夏至) 、正東(春風(fēng))

、正西(秋風(fēng))

],即“四正”?div id="4qifd00" class="flower right">!昂桶孙L(fēng)以畫八卦”

,八風(fēng)指“八方之風(fēng)”(天地

、雷風(fēng)

、水火、山澤)

,它以八方之物標(biāo)示出了八方的方位,先民在四個(gè)(四正)方位的基礎(chǔ)上

,更細(xì)地標(biāo)出了東北(立春)、西北(立冬)

、東南(立夏)

、西南(立秋)四個(gè)方位,后四個(gè)方位也叫“四維”

。由四到八,不僅更加精確了人類活動(dòng)的空間方位

,更為重要的是八個(gè)方位配以“八節(jié)”,合以“陰陽”分別開了天地萬物

,開啟了蒙昧?xí)r代人的智慧,使人類邁入了文明時(shí)代

。原始先民以八卦定方位的作法

,正如有人所說的

,開啟了元隱喻思維。所以

,“八卦”、“八象”并不是八種現(xiàn)象

,而是“八方”的現(xiàn)象。八卦符號(hào)實(shí)際上是土圭測(cè)量日影時(shí)

,刻劃線條記數(shù)字的過程啟發(fā)發(fā)明的,也很有可能是先民刻契記錄天氣的符號(hào)

。如晴天(陽)劃“

―”,陰雨天(陰)劃“--”。天氣陰晴交替變化,故有陰陽變化之思維。

再如,人類在漫長(zhǎng)的打制石器時(shí)代,敲擊石塊制造工具的過程,客觀產(chǎn)生的火花,誘導(dǎo)、啟發(fā)原始先民發(fā)明了人工取火;陶器則是在“以土涂生物,炮而食之(鄭注《內(nèi)則》)”的過程中,先民為防止獵物被燒焦,涂泥耐火而發(fā)明的。玻璃的發(fā)明,則是源于阿拉伯商人在中亞沙灘上做飯時(shí)火燒沙粒,沙粒中的石灰石、石英和堿性物質(zhì)等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在太陽光的照射下

,偶然發(fā)光的啟發(fā)而發(fā)明的。五千多年前大地灣“水泥”的發(fā)明

,則是原始先民磨制石器過程中客觀產(chǎn)生的石末(粉),再加上為了防止摩擦發(fā)熱打滑

,在礪石上加沙澆水或在沙石中加水直接磨制工具的生產(chǎn)過程中,沙

、石末在水的作用下自然凝結(jié)的現(xiàn)象

,啟發(fā)原始先民仿效發(fā)明了最古老的“混凝土”

。可見

,原始社會(huì)的發(fā)明創(chuàng)造是直接憑借模仿形式而實(shí)現(xiàn)的。

-

伏羲八卦的天地人三才思維,蘊(yùn)含著和諧思想的哲學(xué)理念

自然界的客觀存在,是中國(guó)古代哲學(xué)、思維方法和思維模式產(chǎn)生的客觀依據(jù),正是原始先民對(duì)自身賴以生存的環(huán)境和與人相處關(guān)系的認(rèn)識(shí),啟發(fā)伏羲發(fā)明了開啟后人智慧的先天八卦。因?yàn)樵枷让癜选疤臁弊鳛樾叛龅淖罡?div id="d48novz" class="flower left">

、最神圣的?duì)象

,“觀象于天”而天在上

,“觀法于地”而地在下

,人居天地之間

,因此便有“三級(jí)”(三才)之道而成卦

。八卦以“乾坤”為天地

,天地不相離,其他各卦與天地不相離

,共同形成與自然聯(lián)系的整體,人與自然處于不可分離的狀態(tài)

,所有“卦象”也反映的是人與天地自然的共生關(guān)系。

這種思維在我國(guó)上古時(shí)確立,它的意義不單純是提升了人在自然界中的地位

,更重要的是在我國(guó)較早地萌發(fā)了人與自然和諧相處的思維體系

,它對(duì)人和自然和諧相處的自覺意義是深遠(yuǎn)的。

這種中國(guó)所特有的“天人合一“整體思維模式,在文字出現(xiàn)后有比較多的表述,如

《莊子·天下篇》所謂“易者道陰陽”,

帛書《周易》言“易者,合天人之道”等。除文字記載外,田野調(diào)查和考古材料也有反映。除前文述及的大地灣“太極圖”旋紋盆和永清發(fā)現(xiàn)的“雙龍?zhí)珮O彩陶壺”外

,據(jù)天水文史工作者竇建孝先生文物普查得到的資料表明,

在長(zhǎng)江上游西漢水流域的天水鎮(zhèn)一帶,發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)陶鼎上繪有太極圖案

,它是我國(guó)發(fā)現(xiàn)較早的成型的太極圖。漢代太極圖在天水較為普遍

,東漢隗囂割據(jù)天水時(shí),在城北建的宮殿

,所有的瓦當(dāng)上都繪有太極圖案,可見

,太極圖在天水很普及。伏羲“太極圖”從歷史和審美角度

,都體現(xiàn)了“中華和諧第一圖”的美學(xué)效果。太極圖是我國(guó)最早用直觀的圖像表現(xiàn)和諧的形式

,意義非同一般。一般來說

,和諧主要指人與自然的和諧,人自身的和諧

,人與人之間的和諧,人與社會(huì)的和諧

。因此

,“

天人合一”的思維模式既是一個(gè)占老的話題,更是今天提倡建立和諧社會(huì)的新話題。

人類在原始社會(huì)為生計(jì)所迫,到資本主義初期的物欲橫流,對(duì)自然生態(tài)資源造成了嚴(yán)重破壞

;新技術(shù)發(fā)明后,人類并未限制新技術(shù)對(duì)大自然的肆意妄為

,完全忘記了自然界中的種種系統(tǒng)聯(lián)系。這種失去對(duì)自身行為效果的道德衡量

,是人類活動(dòng)的目的和價(jià)值取向的扭曲,它造成的全面“生態(tài)危機(jī)”

,對(duì)我們今天的教訓(xùn)是深刻的。全球嚴(yán)重的生態(tài)危機(jī)迫使人類全面反思

,要求徹底改變?nèi)祟悓?duì)待自然界的價(jià)值體系

,重新檢點(diǎn)人類的生存方式

。反思?xì)v史,而人類起初對(duì)待自然的態(tài)度成了溯源的起點(diǎn)

,傳統(tǒng)文化成了人們研究的重點(diǎn),而

易學(xué)的“天地人”三才思維 ,它是古老文化

,卻又是現(xiàn)代的

,具有永恒的價(jià)值

。

它是中華民族崇高的精神遺產(chǎn) ,是中國(guó)人民生產(chǎn)生活

、安身立命

、為人處事和與自然和諧相處的基本準(zhǔn)則,是我們的巨大精神資源

。從這種意義上講

,伏羲所創(chuàng)造的先天八卦對(duì)人類所做出的貢獻(xiàn)是杰出的

,德國(guó)萊布尼茲認(rèn)為八卦“易圖是留傳于宇宙科學(xué)之中的最古紀(jì)念物”

。

-

天水“卦臺(tái)山”及其周邊地貌、山川河流對(duì)伏羲“畫卦”的啟示

(一)卦臺(tái)山及周圍地形、地貌、河流山川對(duì)伏羲畫卦的啟發(fā)

天水城北十余公里的三陽川,由渭河(古姬水,自西向東橫貫全川)與葫蘆河(古隴水,由北向南流)沖擊而成。渭水、隴水相交于三陽川張白村,東流陜西入黃河。三陽川東面渭水出口處為“導(dǎo)流山”(相傳為大禹治水之處),渭河原為“禹河”,因后世人“禹”和“渭”音相近而訛轉(zhuǎn)為“渭”。川之西口凸出一孤峰(海拔1300余米),形似龍 ,首如龜,名曰“畫卦臺(tái)”

,俗稱“卦臺(tái)山”。

卦臺(tái)山三面環(huán)山 ,一面臨川,其勢(shì)險(xiǎn)峻

,登臨峰巔,視野開闊

,可極目天際

。卦臺(tái)山四周聳立的八座山峰

,其形酷似八卦中所顯示的八個(gè)卦象,更為傳神的是伏羲陰陽太極圖案也在此得到顯現(xiàn)

。卦臺(tái)山四周八座山峰和陰陽魚相配,確有太極八卦之狀

。登臨卦臺(tái)峰頂

,從不同視角觀察

,呈現(xiàn)三種陰陽魚之象

,整個(gè)三陽川顯現(xiàn)三種類似于“

s”型的陰陽太極魚表象。俯視時(shí),渭河與葫蘆河在平川形成第一幅“s”型圖案。平視時(shí),“卦臺(tái)山”(位于川之南)與北面的大龍山(俗稱“導(dǎo)流山”)在半空中環(huán)抱三陽川首尾自然相交,形成第二幅太極圖的陰陽魚。俯身平視時(shí),山嶺如陽魚,河流如陰魚,一動(dòng)一靜,動(dòng)靜結(jié)合,上下錯(cuò)落,又形成第三幅天然太極圖。三種不同的陰陽太極表象,在不同的季節(jié)和天氣作用下,氣象萬千,變化無窮。在日月、風(fēng)雨、陰晴、霽雪中觀察卦臺(tái)山,給人的視角感官各不相同。古今學(xué)人被這種神奇的自然變化所感染,產(chǎn)生諸多想象,認(rèn)為卦臺(tái)山確有神奇之象。身臨其境,真有《易·系辭下》中所說的“仰觀俯察”之感覺。

再從卦臺(tái)山外圍看,周圍的山都比卦臺(tái)山低;在卦臺(tái)山山巔看四周的山,周圍的山都比卦臺(tái)山高。這種視角差,當(dāng)?shù)厝朔Q之為“九龍拱維”或“九龍朝八卦”。即周圍的九龍山、交場(chǎng)山、蝎子山、隴寺山、黑羊山、龍馬山、白馬山、廟咀山、鴿子山九個(gè)山頭,都朝向卦臺(tái)山伏羲大殿中的伏羲塑像打拱作揖。站在卦臺(tái)山北眺,北面九龍山山系三條山嶺中間有一條溝把三條山嶺分為六段,其形狀類似于坤卦的卦形“

”:卦臺(tái)山南面的三條山嶺,則中間沒有溝分開,是不間斷的三條相連的實(shí)線

,類似于乾卦的卦型“

”,與伏羲先天八卦天南地北的卦象相合?div id="jfovm50" class="index-wrap">!兑住は缔o下》“仰則觀象于天

,俯則觀法于地”的含義,均在此能夠得到切身的感受

。

而《連山易》以《艮》卦為卦首的排序,取兩山相連之意為《易》名(象征“山之出云,連綿不絕”)

,似乎在此也能得以印證

,不能說《易·系辭下》“古者包犧氏王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地……于是始作八卦”的說法沒有道理

。我多次陪海內(nèi)外易學(xué)方面的學(xué)者登臨其峰,察看卦臺(tái)山及周圍地形

、地貌,專家們都很驚嘆

,認(rèn)為這里確是一幅鬼斧神工的“天然八卦太極圖”!

-

卦臺(tái)山歷史溯源

伏羲畫卦早有史論。卦臺(tái)山作為伏羲畫卦的遺址,除史書、地方志和名人筆記等大量記載外,當(dāng)?shù)剡€有許多口傳史和祭祀禮義習(xí)俗保留。每年農(nóng)歷正月十六伏羲誕辰日

,天水民間在卦臺(tái)山和伏羲廟舉行大規(guī)模的祭祀伏羲活動(dòng)

,稱為初祭

;農(nóng)歷七月十九日伏羲逝世日,民間舉行第二次祭祀活動(dòng)

,稱為末祭

。官方也要一年舉行一次大的祭祀活動(dòng)

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?梢?div id="jfovm50" class="index-wrap">,伏羲在天水當(dāng)?shù)氐挠绊懼?div id="jfovm50" class="index-wrap">。除此而外,另有如下佐證: