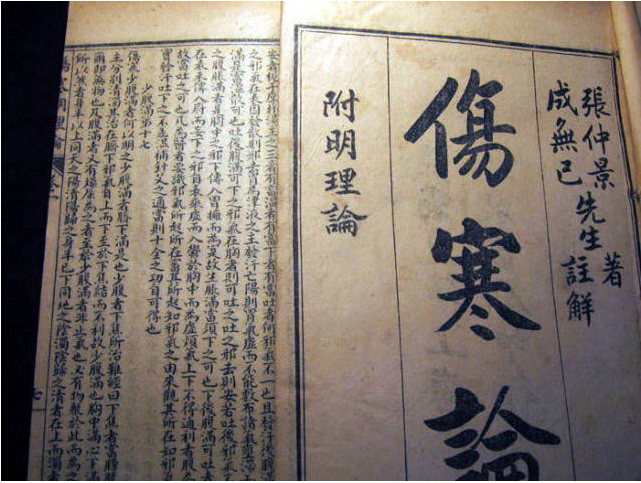

方藥煎煮方法是直接影響方藥療效的重要因素。《傷寒論》對(duì)每一方劑的煎煮法都有具體要求

,用水多少,煮取多少,先煮后煮,方后注中皆有規(guī)定,這些內(nèi)容是有其實(shí)際意義的。惜乎后世學(xué)者在研究《傷寒論》時(shí),對(duì)此多有忽略

一

1、升蒸

《傷寒論》雖然沒(méi)有直接說(shuō)明各方煮藥時(shí)間的長(zhǎng)短

一般而言,在環(huán)境溫度和濕度

,以及煮藥容器的質(zhì)量和容積基本相同或相近的條件下,以一定強(qiáng)度的火力將等量沸騰的水繼續(xù)加熱至完全蒸發(fā),所用的時(shí)間是基本一致的。《傷寒論》煮藥多用微火

,第12條方后注規(guī)定桂枝湯煮以微火,這是適合其他諸方的普遍性要求;《千金要方》也說(shuō)過(guò):“凡煮湯,用微火,令小沸?div id="d48novz" class="flower left">為了研究的方便

,筆者將這樣長(zhǎng)短的一段時(shí)間作為一個(gè)時(shí)間單位,名之曰“升蒸”。根據(jù)吳承洛《中國(guó)度量衡史》

,漢之1升折合今日之198mL。筆者做了一個(gè)簡(jiǎn)單的試驗(yàn),將600mL-1800mL(約3-6升)不同量的沸水以中等強(qiáng)度的火力繼續(xù)加熱蒸發(fā),計(jì)算每1升水的平均蒸發(fā)時(shí)間,結(jié)果約為15分鐘。根據(jù)這一結(jié)果,1升蒸約等于15分鐘。2

、沸煮藥過(guò)程中

,當(dāng)水燒開(kāi)時(shí),藥液沸而騰起。由于是微火煮藥,藥液僅有小沸,一陣沸騰后,藥液溫度稍有降低,液面又歸于相對(duì)平靜,這一過(guò)程就是仲景所說(shuō)的1“沸”。繼續(xù)加熱本文所言“升蒸”和“沸”都是以藥液開(kāi)始沸騰時(shí)為起點(diǎn)計(jì)算

在藥物浸泡和煎煮過(guò)程中,有一定量的水浸入藥材中

在《傷寒論》中,大黃黃連瀉心湯以及附子瀉心湯中的三黃用麻沸湯“漬之須臾”

。一般將“須臾”解釋為“很短的時(shí)間”,但這不很精確,數(shù)分鐘時(shí)間很短,十?dāng)?shù)分鐘時(shí)間亦很短,甚至數(shù)十分鐘時(shí)間也不算很長(zhǎng)?div id="d48novz" class="flower left">二、《傷寒論》煮藥時(shí)間一般情況

(1)《傷寒論》載方114首(缺土瓜根及禹余糧丸2首)

,如果將半夏散及湯和理中丸(湯)分開(kāi)來(lái)計(jì)算,則現(xiàn)存方劑包括湯劑100首,丸劑5首,散劑7首,潤(rùn)導(dǎo)劑2首。湯劑皆需煮藥(2)《傷寒論》方煮藥時(shí)間最長(zhǎng)者為炙甘草湯

(3)大抵生藥量大者加水量大,其煮藥時(shí)間相應(yīng)較長(zhǎng)

(4)桂枝新加湯煮9升蒸

三

1

以麻黃湯為例:“以水9升,先煮麻黃減2升

《千金要方》云:“凡麻黃

根據(jù)《千金要方》所述

但在《傷寒論》里

為什么同是先煮麻黃

與此相比

由此看來(lái)

由此推測(cè)

,麻黃上沫對(duì)麻黃發(fā)汗之力可能有抑制作用。多煮則上沫去之多,麻黃發(fā)汗力轉(zhuǎn)強(qiáng);少煮則上沫去之少,麻黃發(fā)汗力則較弱。麻黃附子細(xì)辛湯與麻黃附子甘草湯的煎煮法似乎更能說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題:前者欲發(fā)汗散寒

,故麻黃先煮2升蒸;后者但欲“微發(fā)汗”,故麻黃僅先煮2沸此外

而其他6方,除麻黃升麻湯煮藥時(shí)間為7升蒸外(此方生藥材量較大)

2

仲景用葛根也是先煮。以葛根湯為例:“以水1斗

從現(xiàn)代研究結(jié)果來(lái)看

,桂枝、生姜含有揮發(fā)油,在發(fā)汗解表方中不宜久煮,所以《傷寒論》規(guī)定的煮藥方法是有道理的。對(duì)本方的煮藥法,我們也可以理解為桂枝和生姜等物后下

。桂枝人參湯中桂枝后下,僅煮2升蒸,即是較好的佐證和說(shuō)明。至于葛根先煮是何道理

,目前還不甚清楚。有人解釋說(shuō),葛根先煮,不但葛根中的淀粉能防止麻黃堿的揮發(fā),增加退熱解表作用,而且葛根黃酮又能拮抗麻黃堿交感性血管收縮作用,減少麻黃的毒性。但這種觀點(diǎn)不能解釋葛根黃芩黃連湯和桂枝加葛根湯,斯二方中葛根先煮,方中并無(wú)麻黃。筆者認(rèn)為,與麻黃一樣,葛根先煮可能主要也是為了增強(qiáng)其發(fā)汗解表和升津作用。3、大黃

在《傷寒論》用大黃的諸方中

在大陷胸湯中

,大黃先煮,前后合計(jì)用時(shí)4升蒸,約60分鐘。而在調(diào)胃承氣湯中,大黃煮2升蒸,小承氣湯中煮2.8升蒸,大承氣湯中煮3升蒸,抵擋湯中煮2升蒸。現(xiàn)代藥理研究表明

,煮藥能破壞大黃的蒽醌類物質(zhì)。當(dāng)煮藥時(shí)間延長(zhǎng)時(shí),藥液中蒽醌類成分逐漸減少,而大黃鞣質(zhì)的成分逐漸提高。蒽醌類物質(zhì)為大黃致瀉的主要成分,大黃鞣質(zhì)卻有收澀止瀉下作用強(qiáng)。由此看來(lái)

,如果僅就煮藥時(shí)間而論,《傷寒論》用大承氣湯、小承氣湯、調(diào)胃承氣湯(此3方大黃用量俱為4兩)和抵擋湯(大黃用量3兩),旨在瀉下通腑。在大陷胸湯(大黃6兩)和桃核承氣湯(大黃4兩)中,大黃的煮藥時(shí)間分別為4升蒸和4.5升蒸,其旨可能主要在于瀉水和逐瘀,并不欲大瀉下。柴胡加龍骨牡蠣湯大黃后下

,僅煮1-2沸。這是因?yàn)?div id="4qifd00" class="flower right">4、茵陳

茵陳蒿在《傷寒論》中僅用于茵陳蒿湯:“以水1斗2升

5、茯苓

在茯苓桂枝甘草大棗湯中

,“以甘瀾水1斗,先煮茯苓減2升,內(nèi)諸藥,煮取3升。”茯苓前后煮約7升蒸6、瓜蔞實(shí)

在小陷胸湯中

四

《傷寒論》用附子有生用與炮用之別,生者主要用于急救回陽(yáng)

細(xì)看《傷寒論》附子的煮藥時(shí)間

本文來(lái)自:傅延齡

附:中藥煎煮方法

中藥湯劑是最為常用的一種制劑形式

煎煮器具:煎藥最好的器具是砂鍋

煎前浸潤(rùn):煎前用清水浸泡

入藥方法:一般藥物可以同時(shí)入煎

先煎:先煎的目的是為了增加藥物的溶解度,降低藥物的毒性

后下:花、葉類以及部分根莖類等藥因其有效成分煎煮時(shí)容易揮散或破壞而不耐煎煮者宜后下,目的是為了減少揮發(fā)油的損耗

,有效成分免于分解破壞。以下藥物需要后下:①氣味芳香,含揮發(fā)油多的藥物,如薄荷、藿香、木香、豆蔻、砂仁、草豆蔻、檀香、降香、沉香、青蒿、細(xì)辛等等均應(yīng)后下,一般在中藥湯劑煎好前5~10分入藥即可。②不宜久煎的藥物,如鉤藤、杏仁包煎:將某種藥用紗布包起來(lái)

烊化:膠質(zhì)藥物如鹿角膠

、阿膠等,不宜與其他一般藥共煎,需要另放入容器內(nèi)隔水燉化,或以少量水煮化,再兌入其他藥物同服。煎湯代水一般體積龐大吸水量較大的藥物如絲瓜絡(luò)、灶心土、金錢草、糯稻根等先宜與水煎煮,將所得的藥汁去滓后再煎他藥。溶化:如芒硝

、玄明粉等亦可溶化沖入湯劑中應(yīng)用。生汁兌入如鮮生地汁、生藕節(jié)、梨汁、韭菜汁、姜汁、白茅根汁合藥沖服:某些貴重的藥物有效成分不在水中溶解的或加熱后某些有效成分易分解的藥物

煎煮用水:以新鮮清潔的自來(lái)水、河水

、湖水、泉水為宜。煎水用量:一般用水量為將草木藥加壓后,液面沒(méi)過(guò)飲片兩橫指(約2厘米)為宜。其中,芳香易揮發(fā)及質(zhì)地疏松的藥物,可以只淹沒(méi)藥物為度;質(zhì)地堅(jiān)硬黏稠需久煎的藥物,加水量可略多一些?div id="d48novz" class="flower left">火候與時(shí)間:一般在未沸時(shí)用大火(武火)

,沸后用小火保持微沸狀態(tài)(文火),以免藥汁溢出或過(guò)快熬干以免藥汁溢出或過(guò)快熬干。煎煮時(shí)間應(yīng)根據(jù)藥物性質(zhì)而定,解表藥第一煎煮沸后10~15分鐘,第二煎煮沸后5~10分鐘;滋補(bǔ)藥第一煎煮沸后40~60分鐘,第二煎煮沸后30~40分鐘;其他類藥物,第一煎煮沸后20~30分鐘煎煮次數(shù):一般來(lái)說(shuō),一劑藥可煎三次

絞渣取汁:藥液濾出后

本文地址:http://m.mcys1996.com/jingfangyingyong/124312.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無(wú)法核實(shí)真實(shí)出處,未能及時(shí)與作者取得聯(lián)系

上一篇:

薏苡附子敗醬散臨床醫(yī)案

下一篇:

!" rel="prev">

沒(méi)有了用醫(yī)案.png)