《論語·學(xué)而》云:“孝弟也者

孟子言:“堯舜之道

追溯到殷商甲骨文

曾子提出“以孝治國(guó)”

君子成為運(yùn)籌帷幄

或謂孔子曰:“子奚不為政

有一件事值得在這里補(bǔ)充一下

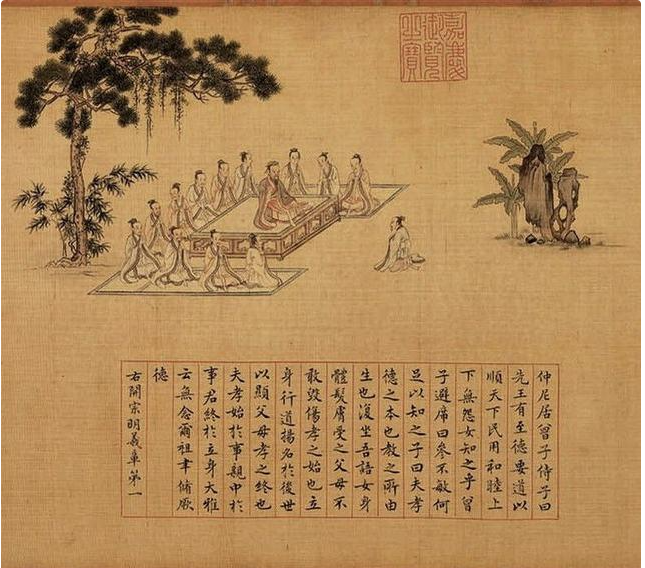

,不少人認(rèn)為,儒家的孝悌實(shí)際上是先小家后大家的錯(cuò)誤方法論,造成了士大夫階層的腐敗成風(fēng)。這個(gè)說法是不正確的,夫孝,始于事親,中于事君,終于立身。從家族事親走向輔佐明君治國(guó)平天下,這是君子境界擴(kuò)張的一個(gè)過程,以家為家,以國(guó)為家,以天下為己任,所以才有身肩重責(zé)之人才忠孝不能兩全之說。再者孝悌對(duì)于國(guó)家的意義如此之大

,對(duì)于個(gè)人成長(zhǎng)也具備非常高的價(jià)值,而不像現(xiàn)代人普遍所以為的,只是一個(gè)好人的標(biāo)簽而已。我們可以通過經(jīng)文來具體看一看。子曰:“弟子入則孝,出則弟,謹(jǐn)而信,泛愛眾,而親仁。行有余力,則以學(xué)文?div id="d48novz" class="flower left">在儒家看來

古代社會(huì)家國(guó)一體

,家為國(guó)之本,所以治國(guó)要從每一個(gè)家庭為基本單元來做起?div id="4qifd00" class="flower right">孝悌絕不是一個(gè)個(gè)人和一個(gè)家庭的問題

,而是關(guān)系到社會(huì)是否安定,天下是否太平的大問題。在家中實(shí)行了孝悌,國(guó)家社會(huì)就不會(huì)發(fā)生“犯上作亂”的事情。這就是說,個(gè)體要在家庭中接受長(zhǎng)幼秩序,進(jìn)入社會(huì)才能接受既定的社會(huì)規(guī)則,成為一個(gè)遵紀(jì)守法的公民。《大學(xué)》:“所謂治國(guó)必先齊其家者,其家不可教而能教人者無之。故君子不出家而成教于國(guó):孝者,所以事君也;悌者,所以事長(zhǎng)也;慈者,所以使眾也。”孝、悌、慈是齊家之道的三大法寶,也是治國(guó)的三個(gè)法寶。孟子把孝悌看成仁政的基礎(chǔ)

,王道的開端,提出了以孝悌之道為基礎(chǔ)的仁政王道主張?div id="d48novz" class="flower left">孟子還特別提出“謹(jǐn)庠序之教

孟子認(rèn)為

《孟子·梁惠王上》第五章

君子在一個(gè)國(guó)家的作用是建功立業(yè)

《孟子·萬章上》第四章載舜成為天子以后如何處理父子之倫

,他以天子之身份見到愚頑暴虐,曾經(jīng)加害于他的父親,神情局促不安,以至謹(jǐn)慎戰(zhàn)栗,仍然能夠以子道事父。當(dāng)然,成為天子,對(duì)父母的孝就是以天下孝養(yǎng),“孝子之至,莫大乎尊親;尊親之至,莫大乎以天下養(yǎng)。為天子父,尊之至也;以天下養(yǎng),養(yǎng)之至也。”這就是天子之孝?div id="4qifd00" class="flower right">天下一家

以仁義為基礎(chǔ)的孝悌之道可以通達(dá)于天下

,《孟子·盡心上》云:“親親,仁也。敬長(zhǎng),義也。無他,達(dá)之天下也。”趙岐注:“少知愛親,長(zhǎng)知敬兄,此所謂良能良知也。人仁義之心,少而皆有之,欲為善者無他。達(dá)孟子塑造的大舜成為天子以后堅(jiān)守孝悌之道

,同時(shí)又沒有化公為私,而是致力于天下為公。堯舜禪讓就體現(xiàn)了天下為公的政治理念。郭店楚簡(jiǎn)《唐虞之道》云: “唐虞之道,禪而不傳。堯舜之王,利天下而弗利也。禪而不傳《孟子·萬章上》第三章

,孟子與萬章討論舜做了天子以后如何處理與其弟弟象的關(guān)系,萬章問曰:“象日以殺舜為事,立為天子則放之,何也?”孟子曰:“封之也,或曰放焉?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!比f章曰:“舜流共工于幽州,放驩兜于崇山