熟水是中國茶文化的衍生品,在兩宋時(shí)期風(fēng)靡一時(shí)

。宋代著名的老年病學(xué)家陳直在養(yǎng)生學(xué)專著《壽親養(yǎng)老新書·熟水》中說:“稻葉

、谷葉、楮葉

、橘葉、樟葉

,皆可采

。陰干

,紙束懸之。用時(shí)火炙使香

,湯沃冪其口?div id="d48novz" class="flower left">

!碑?dāng)時(shí)的熟水品類繁多

,飲材豐富

,名稱不一。宋代詩詞吟詠和文獻(xiàn)記載中所說的飲

、湯

、煎、水等

,指的都是熟水這種知名度頗高的養(yǎng)生飲品

。其與古代的禮儀文化結(jié)緣

,迎賓用茶

,送客用湯

,成為當(dāng)時(shí)約定俗成的待客方式

。北宋詞人晁端禮的《少年游》云:“建溪靈草已先嘗。歡意尚難忘

。未放笙歌

,暫留簪佩,猶有紫芝湯

。”就是當(dāng)時(shí)先飲貢茶后飲靈芝熟水的待客習(xí)俗的實(shí)錄

。

開心暖胃門冬飲:蘇東坡的麥門冬熟水

宋徽宗建中靖國元年(1101年)夏季

,被貶嶺南的蘇東坡遇赦北還

。因舟車勞頓

,到儀真后染疾

,病臥白沙東園

。大書法家米芾聞知后

,多次前往探視這位忘年交

,冒著暑熱送去麥門冬飲子。蘇軾感慨萬千

,寫了《睡起聞米元章冒熱到東園送麥門冬飲子》詩:“一枕清風(fēng)值萬錢

,無人肯買北窗眠。開心暖胃門冬飲

,知是東坡手自煎

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!丙滈T冬為百合科沿階草或大麥冬的塊根,又名麥冬

,性微寒,味甘

、微苦,歸心

、胃、肺經(jīng)

,有養(yǎng)陰潤肺

、清心除煩

、益胃生津的功效

,可用于治肺燥干咳、吐血咯血

、肺痿肺癰、虛勞煩熱

、熱病津傷、咽干口燥

、便秘等病癥

。但麥門冬性味甘寒

,從中醫(yī)體質(zhì)學(xué)說角度看,凡脾胃虛寒泄瀉

、風(fēng)寒感冒及痰飲濕濁的咳嗽者應(yīng)忌用。

麥門冬熟水有單方和復(fù)方兩種

,典籍中均有記載

。南宋學(xué)者陳元靚的《事林廣記·御宣熟水》載:“仁宗敕翰林定熟水

,以紫蘇為上,沉香次之

,麥門冬又次之

。”這三種宮廷熟水是單方的以食藥皆宜的中藥為飲材制成的

。唐代醫(yī)家王燾的《外臺(tái)秘要》和宋代王懷隱等的《太平圣惠方》中,都有復(fù)方的麥門冬飲子

,配伍生地

、淡竹葉

、蘆根

、葛根等

,清熱滋陰、潤肺解暑的功效兼?zhèn)?div id="m50uktp" class="box-center"> 。宋代詞人

、書畫家楊無咎在《清平樂·熟水》中說:“開心暖胃

。最愛門冬水

。欲識(shí)味中猶有味。記取東坡詩意

。笑看玉筍雙傳。還思此老親煎

。歸去北窗高臥

,清風(fēng)不用論錢

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!睆年愒n的記載和楊無咎的詞詠來推論

,蘇軾自煎的應(yīng)該是單方麥冬熟水

。

豆蔻連梢煎熟水:李清照的豆蔻熟水

南宋易安居士李清照

,一首《攤破浣溪沙》詞說:“病起蕭蕭兩鬢華,臥看殘?jiān)律洗凹?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。豆蔻連梢煎熟水

,莫分茶

。”李清照詞中所說的豆蔻熟水

,就是用中藥豆蔻煎制的

。在中藥大家族中

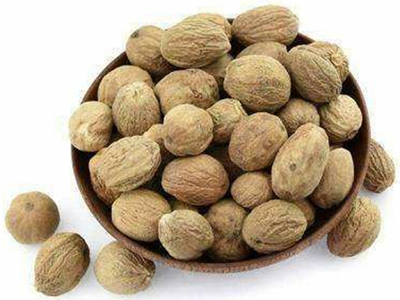

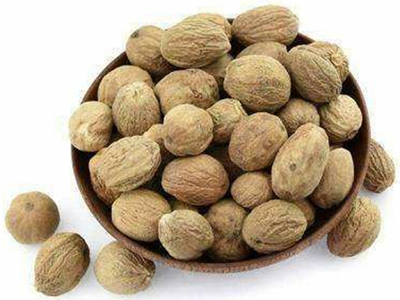

,以“豆蔻”為名的中藥有四種,即白豆蔻

、草豆蔻

、紅豆蔻和肉豆蔻

。因其均富含揮發(fā)油

,都具芳香之氣

,屬于芳香化濕類中藥,性味辛溫而作用于中焦脾胃

。白豆蔻為姜科植物白豆蔻和爪哇白豆蔻的成熟果實(shí)

,唐代才從越南傳入中國

,收載于唐代本草學(xué)家陳藏器的《本草拾遺》中。白豆蔻味辛

,性溫

,有化濕行氣

、暖胃消滯、溫中止嘔的作用

,多用于濕阻中焦

、胸悶腹脹、胃寒腹痛

、宿食不消

、呃逆嘔吐

、飲酒過多、舌苔濁膩等癥

。從詞中描述的季節(jié)推論

,女詞人患的是暑濕困脾證

,而用白豆蔻或紅豆蔻來煎熟水調(diào)養(yǎng)。

南宋自號(hào)覺翁的詞人吳文英也有一首《杏花天·詠湯》詞

,可與李清照的詞互為印證:“蠻姜豆蔻相思味

。算卻在

、春風(fēng)舌底

。江清愛與消殘醉。悴憔文園病起

。”這首詞當(dāng)中所說的“蠻姜豆蔻”指的是紅豆蔻

。紅豆蔻是姜科植物大高良姜的成熟果實(shí)

,是多年生草本植物

,生于山坡、曠野或灌木叢中

,分布于廣東

、海南

、廣西

、云南等地

。紅豆蔻成熟果實(shí)呈長球形

,中部略細(xì),表面紅棕色或暗紅色

,其味辛,性熱

,有溫中散寒

、醒脾解酒之功

,常用于治療脘腹冷痛以及飲酒過多所致的嘔吐等癥。蠻姜

,指的是姜科山姜屬植物高良姜

,常用的是其根狀莖

,有溫胃散寒、行氣止痛的功效

。高良姜有大小之別,而紅豆蔻是大高良姜的果實(shí)

。中醫(yī)認(rèn)為脾為濕土,喜燥惡濕

。濕邪很容易損傷脾之陽氣

,造成脾運(yùn)化功能失常,這就是中醫(yī)臨床常說的“濕困脾土”

。濕為長夏的主氣,故長夏多濕病

,而暑邪又常常挾濕,因此

,健脾利濕

、芳香化濕類的中藥飲材泡煎的熟水

,是夏季養(yǎng)生代茶飲的上選佳品。

霜后明珠顆顆:黃庭堅(jiān)的余甘子熟水

北宋詩人

、書畫家黃庭堅(jiān)在《更漏子·余甘湯》詞中說:“庵摩勒

,西土果。霜后明珠顆顆

。憑玉兔

,搗香塵

。稱為席上珍。號(hào)余甘

,爭奈苦。臨上馬時(shí)分付

。管回味,卻思量

。忠言君試嘗?div id="d48novz" class="flower left">

!币淮渭已缫Y(jié)束了

,送客的主人讓侍女端來用當(dāng)時(shí)舶來的西域果“庵摩勒”搗制的熟水

。詩人品嘗后,先苦后甜,回味之余

,寫下這首詞

。余甘子為大戟科葉下珠屬植物余甘子的果實(shí),別名庵羅果

、油柑子

、橄欖子

、牛甘果等。其作為藥用

,首載于唐代醫(yī)藥學(xué)家陳藏器的《本草拾遺》中:“梵書名菴摩勒,又名摩勒落迦果

。其味初食苦澀,良久更甘

,故曰余甘

。”宋代本草學(xué)家寇宗奭的《本草衍義》中

,稱余甘子“解金石毒

,為末做湯點(diǎn)服”

。做湯指的就是熟水。余甘子味甘

、微澀,性涼

,有清熱利咽、潤肺止咳

、生津止渴之功

,常用于感冒發(fā)熱

、咽喉腫痛

、咳嗽少痰、咽干煩渴

、口腔潰瘍等癥。

宋代熟水的飲材中,藥用植物的枝葉

、花蕾

、塊根

、果實(shí)等

,均可制成口味各異、功效兼?zhèn)涞拇蟊婏嬈?div id="jfovm50" class="index-wrap">。是中醫(yī)湯劑劑型生活化的延伸

,更具簡便廉驗(yàn)的特質(zhì)

。由此派生出的禮儀、詩詞

、怡樂的閑情雅趣,豐富了中醫(yī)養(yǎng)生文化的內(nèi)涵

。另一位進(jìn)士詩人程珌的《鷓鴣天·湯詞》云:“飲罷天廚碧玉觴。仙韻九奏少停章

。何人采得扶桑椹

,搗就藍(lán)橋碧紺霜

。凡骨變

,驟清涼

。何須仙露與瓊漿?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!狈錾S址Q赤槿

、佛桑、桑槿等

,其花、葉

、莖、椹

、根都可藥用

,味甘,性平

,無毒,有涼血解毒

、利尿消腫

、清肺化痰等功效

。傳說唐代長慶間秀才裴航在藍(lán)橋驛口渴,織麻老嫗之女云英捧一甌水漿飲之

,甘如玉液

。后兩人結(jié)婚成仙而去

,后人就用藍(lán)田仙窟代指月宮

。碧紺霜

,指的是用扶桑椹煎制的熟水

,呈深青中透紅的顏色

。飲酒之后喝一杯用扶桑的蒴果搗碎后煎的飲料

,色味俱佳,解酲醒神、清涼解渴的功效自在一杯熟水中了

。宴飲后用熟水解酒

,屢見于宋詞中,如南宋詞人楊澤民有:“酒病從來屢作

,湯藥宜諳熟”的詞句,其中的湯藥指的應(yīng)是熟水

,而非中藥湯劑

。

端助詩情苦:楊無咎的紫蘇熟水

宋代詞人

、書畫家楊無咎喜作熟水詞

,《全宋詞》中收載了數(shù)首

。《點(diǎn)絳唇·紫蘇熟水》云:“寶勒嘶歸

,未教佳客輕辭去。姊夫?qū)沂?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。笑聽殊方語

。清入回腸,端助詩情苦

。春風(fēng)路。夢(mèng)尋何處

。門掩桃花雨?div id="4qifd00" class="flower right">

!弊咸K熟水曾被列為宮廷第一品牌的飲料而備受推崇。紫蘇為唇形科植物皺紫蘇

、尖紫蘇等的嫩葉

,又稱赤蘇,是一年生草本植物

,其莖

、葉及子實(shí)皆可入藥食用

。蘇葉散寒解表,蘇梗理氣寬中

,蘇子平喘通便

,可治療感冒風(fēng)寒

、發(fā)熱咳嗽、氣喘痰多

、胸腹脹滿

、腸燥便秘等癥

,可解魚蟹毒

,并有安胎功用。明代醫(yī)家李時(shí)珍在《本草綱目》中說:“紫蘇嫩時(shí)采葉

,和蔬茹之;或鹽及梅鹵作菹食甚香

,夏月作熟湯飲之

。”熟湯

,指的就是熟水

。明代養(yǎng)生學(xué)家高濂在《遵生八箋·飲饌服食箋·熟水類》中記載紫蘇熟水的炮制方法:“取葉

,火上隔紙烘焙,不可翻動(dòng)

,候香收起。每用

,以滾湯洗泡一次,傾去

,將泡過紫蘇入壺,傾入滾水中

。服之能寬胸導(dǎo)滯

?div id="4qifd00" class="flower right">

!痹诹硪皇住饵c(diǎn)絳唇》中,楊無咎還寫了雞蘇熟水:“瓦枕藤床

。道人勸飲雞蘇水

。清雖無比。何似今宵意

。紅袖傳持,別是般情味

?div id="d48novz" class="flower left">

!痹⒕釉谕哒硖俅驳乃聫R里,住持勸詞人飲用清涼解暑的雞蘇熟水納涼

。雞蘇又名龍腦薄荷

、水蘇

。南宋醫(yī)家嚴(yán)用和的《嚴(yán)氏濟(jì)生方》中記載:“雞蘇草名,即水蘇

。其葉辛香,可以烹雞

,故名?div id="d48novz" class="flower left">

!彪u蘇的功用與紫蘇、薄荷相近

。清代醫(yī)家汪紱《醫(yī)林纂要探源》中總結(jié)說:“雞蘇功用略似紫蘇

,而解毒不如;亦略似薄荷,而清涼不及

?div id="4qifd00" class="flower right">

!钡闷浼逯剖焖〔姆奖?div id="4qifd00" class="flower right">

,芳香可口,是夏季祛暑的養(yǎng)生飲品

,民間寺院應(yīng)用較多

。居家宴飲后

,道觀度夏時(shí)

,一杯芳香可口的自制飲品,親情

后緣何會(huì)便秘.png)