中醫(yī)學(xué)理論體系的形成時間——戰(zhàn)國至兩漢時期其理論的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩晉隋唐時期,宋金元時期,明清時期以及近代和現(xiàn)代

,而每個階段中醫(yī)理論體系的發(fā)展有各有特點中醫(yī)理論體系形成的方法——直接觀察法(解剖方法)和整體觀察法《靈樞·經(jīng)水》 就有“其死可解剖而視之”《孟子·告天下》“有諸內(nèi)

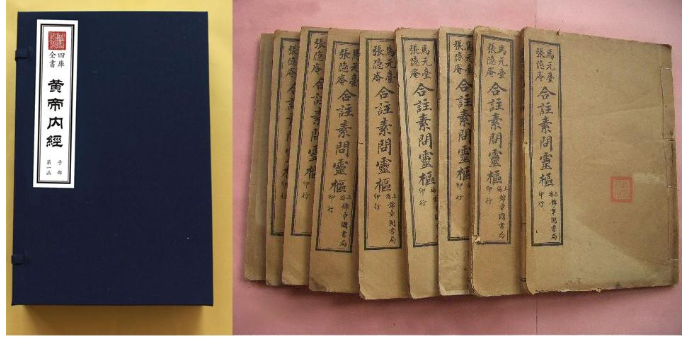

中醫(yī)理論體系形成的標(biāo)志——《黃帝內(nèi)經(jīng)》《難經(jīng)》《傷寒雜病論》《神農(nóng)本草經(jīng)》四部醫(yī)學(xué)經(jīng)典著作的問世.

中醫(yī)學(xué)理論體系是

以精氣學(xué)說

,陰陽學(xué)說,五行學(xué)說為思維模式,以“天人合一”的整體觀念為主導(dǎo)思想,以臟腑經(jīng)絡(luò)和精氣血津液的生理病理為基礎(chǔ)

以辨證論治為診療特點

,同時包括理

,法,方,藥在內(nèi)的科學(xué)體系。《黃帝內(nèi)經(jīng)》是中醫(yī)藥學(xué)奠基之作,以豐厚的哲學(xué)思想規(guī)范臨床經(jīng)驗與知識

《黃帝內(nèi)經(jīng)》學(xué)科現(xiàn)狀

近半數(shù)院校無獨立的《黃帝內(nèi)經(jīng)》學(xué)科?div id="d48novz" class="flower left">

師資與研究隊伍嚴(yán)重萎縮

。全國高等中醫(yī)藥院校內(nèi)經(jīng)教研室的教師作為《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究與教學(xué)主要群體,總數(shù)計為 198人,即全國專門從事《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究的隊伍不足200人。部分院?div id="4qifd00" class="flower right">

高層次人才培養(yǎng)岌岌可危。在全國26所院校當(dāng)中

,擁有《內(nèi)經(jīng)》博士點、并且依然在招生的僅僅有5所院校,《黃帝內(nèi)經(jīng)》出現(xiàn)嚴(yán)重的后繼乏人趨勢。高等中醫(yī)藥院校本科“內(nèi)經(jīng)選讀”課程學(xué)時逐步減少。從上世界80年代的108學(xué)時

發(fā)展困境和原因

政策導(dǎo)向問題部分政策具有很強導(dǎo)向性

文化認(rèn)知問題《黃帝內(nèi)經(jīng)》與當(dāng)今占據(jù)主流文化的科學(xué)存在巨大差異,導(dǎo)致年輕一代從語言文字到思想文化出現(xiàn)隔閡而認(rèn)知困難

。學(xué)科性質(zhì)問題《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究以理論為主導(dǎo),與實用性、市場化、效益高的學(xué)科存在距離,導(dǎo)致學(xué)科整體狀態(tài)日趨低迷?div id="d48novz" class="flower left">

促進(jìn)《黃帝內(nèi)經(jīng)》學(xué)科發(fā)展的建議

重視文化價值

,充分認(rèn)識《黃帝內(nèi)經(jīng)》的文化價值與歷史地位《黃帝內(nèi)經(jīng)》是中醫(yī)學(xué)第一經(jīng)典,是中醫(yī)學(xué)之本

重視學(xué)科發(fā)展

呼吁相關(guān)政府部門,從各項政策制定中充分體現(xiàn)對《黃帝內(nèi)經(jīng)》等經(jīng)典學(xué)科的重視

重視人才隊伍建設(shè)

鑒于《黃帝內(nèi)經(jīng)》人才隊伍的嚴(yán)重萎縮

重視教育教學(xué)

,保障《黃帝內(nèi)經(jīng)》精粹理論傳承建議教育部及各高校充分重視《黃帝內(nèi)經(jīng)》的教育教學(xué)

,包括課程性質(zhì)定性,高等中醫(yī)藥院校皆應(yīng)將“內(nèi)經(jīng)選讀”列為專業(yè)核心課程設(shè)置研究機(jī)構(gòu)

鑒于《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究目前存在的狀況,建議重點高等中醫(yī)藥院校成立《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究機(jī)構(gòu)

凝練科學(xué)問題

《黃帝內(nèi)經(jīng)》研究者

中醫(yī)學(xué)理論體系的發(fā)展

中醫(yī)學(xué)理論體系的建立,促進(jìn)了醫(yī)學(xué)在理論與實踐方面的發(fā)展

1.魏晉隋唐時期

魏晉南北朝,歷隋唐至五代,前后七百余年

晉·王叔和編撰的(脈經(jīng)》)是我國第一部脈學(xué)專著

晉·皇甫謐編撰的《針灸甲乙經(jīng)》是我國現(xiàn)存最早的針灸學(xué)專著

隋·巢元方編撰的《諸病源候論》,是我國第一部病因病機(jī)證候?qū)W專著

唐·孫思邈編撰《千金要方》和《千金翼方》,可稱我國第一部醫(yī)學(xué)百科全書。兩書詳述了唐以前的醫(yī)學(xué)理論

2.宋金元時期

宋金元時期,是我國科學(xué)技術(shù)發(fā)展較快

、成果較多的時期。隨著科學(xué)文化的發(fā)展,醫(yī)學(xué)也有長足的進(jìn)步。宋代及金元時期,醫(yī)學(xué)發(fā)展迅速,且流派紛呈,建樹較多,對后世醫(yī)學(xué)的發(fā)展影響很大。南宋陳言(字無擇)據(jù)張仲景“千般疢難,不越三條”的論點,進(jìn)一步結(jié)合自己的臨床實踐與《內(nèi)經(jīng)》有關(guān)論述,著成《三因極一病證方論》一書,簡稱《因方》)全書共18卷,將病因歸納為三大類:外感六淫為外因,七情內(nèi)傷為內(nèi)因,而飲食所傷

、叫呼傷氣、蟲獸所傷、跌打損傷、中毒、金瘡等為不內(nèi)外因金元時期的劉完素

劉完素(字守真),創(chuàng)河間學(xué)派(后人尊稱劉河間),倡導(dǎo)火熱論

張從正(字子和,號戴人),師從劉完素,提出邪非人身所有,“邪去正自安”,不可濫藥的新見解,治病以汗

李杲(字明之

朱震亨(字彥修,號丹溪翁,后人尊稱朱丹溪),傳河間之學(xué),創(chuàng)造性地闡明了相火的常變規(guī)律,認(rèn)為相火有“生不息”功能,“人非此火不能有生”,而相火妄動,即屬邪火能煎熬真陰,從而得出“陽常有余,陰常不足”的結(jié)論

金元四大家之論,各有創(chuàng)見,從不同角度豐富和發(fā)展了中醫(yī)學(xué)理論。

3.明清時期

明清時期,是中醫(yī)學(xué)理論的綜合匯通和深化發(fā)展階段,既有許多新的發(fā)明和創(chuàng)見,又有對醫(yī)學(xué)理論和經(jīng)驗的綜合整理,編撰了大量的醫(yī)學(xué)全書

明代命門學(xué)說的產(chǎn)生,為中醫(yī)學(xué)的藏象理論增添了新的內(nèi)容。張介賓(字景岳)

明清時期溫病學(xué)說的形成和發(fā)展,是中醫(yī)學(xué)理論的創(chuàng)新與突破。溫病是多種急性熱病的統(tǒng)稱,多具有傳染性和流行性

。溫病學(xué)說源于《內(nèi)經(jīng)》、《難經(jīng)》及《傷寒雜病論》,后經(jīng)歷代醫(yī)家的不斷補充和發(fā)展,至明清臻于成熟。在溫病學(xué)說的形成與發(fā)展過程中,明代的吳有性及清代的葉桂、薛雪、吳瑭等都做出了卓越的貢獻(xiàn)。吳有性(字又可)著《溫疫論》,創(chuàng)氣”說,對溫疫病的病因有卓越之見

。他指出,溫疫病的病因為“戾氣”,而非一般的六淫病邪;戾氣多“從口鼻而人”往往遞相傳染,形成地域性大流行,癥狀、病程多類似;不同的疫病,有不同的發(fā)病季節(jié);人與禽畜皆有疫病,但多各不相同。在細(xì)菌和其他微生物被人類發(fā)現(xiàn)之前200余年,吳有性對傳染病的病因有如此深刻的見解,確是難能可貴的。葉桂(字天士,號香巖)著《溫?zé)嵴摗?闡明了溫?zé)岵“l(fā)生發(fā)展的規(guī)律:“溫邪上受,先犯肺,逆?zhèn)餍陌?創(chuàng)建了溫?zé)岵〉臍鉅I血辨證理論對清代溫病學(xué)說的發(fā)展起著承前啟后的作用

。薛雪(字生白)著《濕熱條辨》,對濕熱病(溫病中之一類)的病因、癥狀

、傳變規(guī)人、治則治法等,作了簡要闡述,對溫病學(xué)說的發(fā)展做吳塘(字通)著《溫病條辨》,創(chuàng)立了溫?zé)岵〉慕贡孀C理論,指出:“凡病溫者

始于上焦,在手太陰”;則傳中焦,胃與脾 ,中焦病不治,即傳下焦肝與腎也”便溫病學(xué)說得到進(jìn)一步發(fā)展,逐漸走向系統(tǒng)與完善

。“另外,清·王清任(字勛臣)著《醫(yī)林改錯)改正了古醫(yī)籍中在人體解剖方面的某些錯誤,肯定了靈機(jī)記性不在心在腦

。創(chuàng)立了多首治療瘀血病證的有效方劑,對中醫(yī)學(xué)氣面理論的發(fā)展做出了一定貢獻(xiàn)。本文地址:http://m.mcys1996.com/daojia/149019.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享,被刊用文章因無法核實真實出處,未能及時與作者取得聯(lián)系,或有版權(quán)異議的,請聯(lián)系管理員,我們會立即處理,本站部分文字與圖片資源來自于網(wǎng)絡(luò) ,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,藏著承負(fù)

,藏著承負(fù)