何謂有為

《道德經(jīng)》是人類歷史翻譯和發(fā)行量最大的經(jīng)典。歷史上

,從韓非子開始,無(wú)數(shù)名人為《道德經(jīng)》做了形形色色的注解,一共有八位帝王為《道德經(jīng)》做過(guò)注解,其中唐玄宗李隆基、宋徽宗趙佶、明太祖朱元璋和清世祖順治四位留下注本傳世同一部《道德經(jīng)》

籠罩《道德經(jīng)》的

,有太多的迷霧了。要理解《道德經(jīng)》,必須了解,《道德經(jīng)》上承《易經(jīng)》,是伏羲黃帝學(xué)術(shù)的繼承者,《道德經(jīng)》里面“圣人”的原型是以

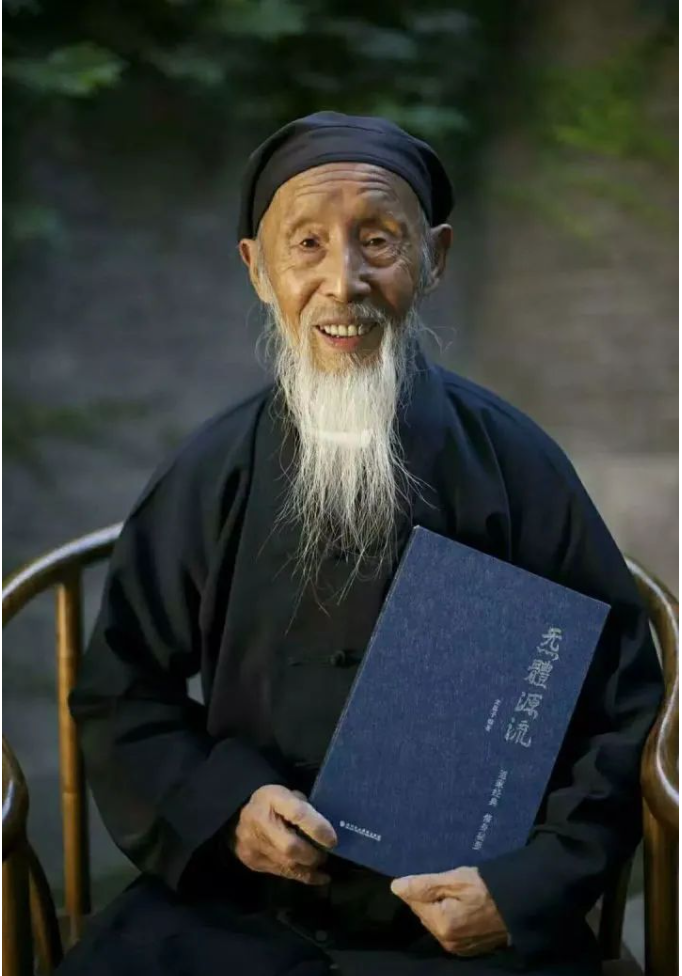

,一切《道德經(jīng)》的注解,不可與《易經(jīng)》、《黃帝內(nèi)經(jīng)》、《陰符經(jīng)》及尹喜莊列諸子割裂,這些道學(xué)元典是不可分割的整體,它們最終的指向都是“道”。老子、莊子、尹喜、列子等,同是道學(xué)史上的“博大真人”無(wú)為法從伏羲睹河圖而悟道那一剎那已經(jīng)肇始

站在往圣的肩膀上

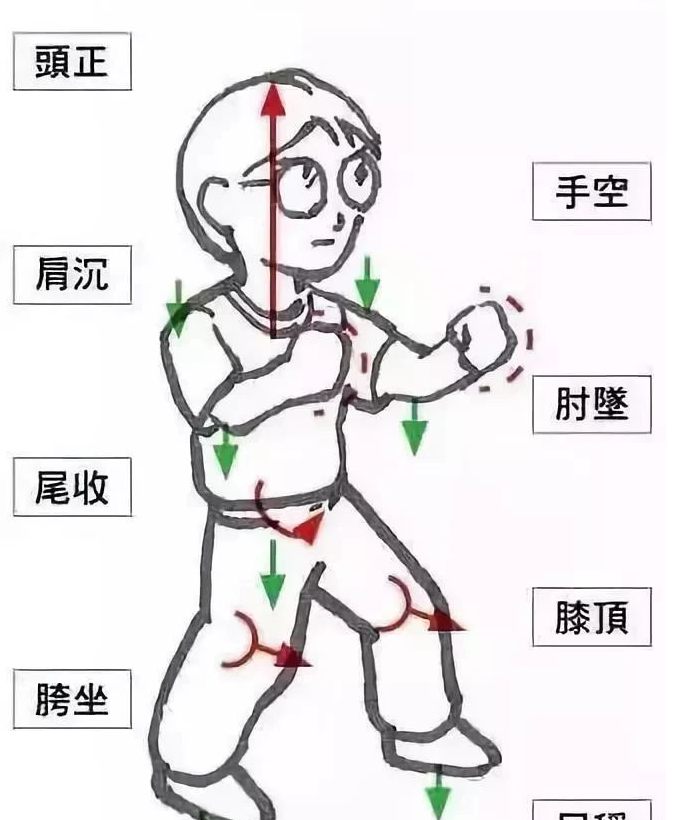

無(wú)為法特點(diǎn)之一,是直截了當(dāng)

無(wú)為法特點(diǎn)之二

用無(wú)為法演化為有為法

大道惟一

《道德經(jīng)》用于證道是它最根本的內(nèi)核

無(wú)為法是大道修煉之巔峰

無(wú)為的基礎(chǔ)一定是“有為且不妄為”

,道家的“無(wú)為”是心明眼亮的有為之后的那種無(wú)為,而不是稀里糊涂的有為之前的那種無(wú)為人生就是加減乘除

。要做減法,也得有可減的東西。沒(méi)有可減的東西,也就無(wú)所謂做不做減法了,所以做減法的前提是做加法,做加法是做減法的前提,做減法是做加法的目標(biāo)。只有積累了足夠的人生閱歷,而后才能分得清先后主次,才能分得清核心與邊緣,此時(shí)再通過(guò)做減法把那些雜草雜枝修剪掉,剩下根脈和主干,再集中精力于去發(fā)展最根本的東西,這時(shí)再做乘法除法,最終才能有所成就。

任何過(guò)程都是省不得的

,理想目標(biāo)也是一刻都不能忘記的。省了過(guò)程只追求結(jié)果等于癡心妄想,好高騖遠(yuǎn);忘記最終理想只追求埋頭苦干的過(guò)程等于瞎忙活、白折騰,不知為何。這兩個(gè)極端選擇都要盡量避免。只有“不忘初心

,牢記使命”,而后再“穩(wěn)扎穩(wěn)打,步步為營(yíng)”地巧妙推進(jìn)本文地址:http://m.mcys1996.com/daojia/157899.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

上一篇:

道家修煉的幾個(gè)境界

下一篇:

無(wú)為法境界:隨心所欲不逾鉅

,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,其德乃博”" onerror="nofind(this)" >

,藏著承負(fù)

,藏著承負(fù)