莊子被稱《南華經(jīng)》,是揭示生命本來的真經(jīng)

,不可當成“知識”對待

。她通篇就一個核心思想——“找準生命本來面目

,活得自在

!”

。

為更好的詮釋這個核心

,莊子用了七個篇幅來闡明

,便有了莊子《內(nèi)篇》七章

。至于《外篇》和《雜篇》爭議較多

,但都認為是內(nèi)篇的補充說明。

第一篇《逍遙游》

就是告訴你

,每個生命都是獨一無二的

,所以“我本逍遙”。但是普遍人都被“身體”拘絆,難以體會這個真諦

。莊子便用無邊無際的天池來寓示我們的本心寂寥無邊

,用鯤、鵬來寓示我們的生命活力原本不可限量來說

。

之后再用大小之辯

、各行其道、我行我素等篇幅來說明逍遙者的心量

、見地

,說明人外有人、天外有天

,最后突破大小限制

,以及有用、無用的束縛

,復歸逍遙的本來面目

,做真正的自己!

第二篇《齊物論》

既然每個生命是獨一無二

,又是一個不可分割的整體

,就必然要揭示“我”與“天地萬物”之間的究竟關(guān)系。彼此之間就如硬幣的兩面

,也猶如夢去醒來

,彼此是不即不離、不一不二的

,也就自然貫通“天地與我并生

,萬物齊我一心”。

第三篇《養(yǎng)生主》

通常人們會陷入“身體的養(yǎng)生”

,是因為不明白真正的“自主”是本心

。它從來都是靈明通透、合道自在的

。這里就用“庖丁解?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!眮碓⑹尽办`明自性”的揮灑自如、游刃有余

,從而找準原本自在的主心骨

,才發(fā)覺自我“本尊”是不養(yǎng)自養(yǎng),刻意養(yǎng)反而不自在了

。

第四篇《人間世》

既然明白了生命的本來面目

,那就涉及到真面目的應世,也就是如何入世呢

?本篇就闡述這個

。這其中就談到“心齋”的重要

。何為心齋?就是還原素樸的本心

,回歸它的靈明通透

,從此遂心從事,不再被外物事務粘著

。有任何的粘著就“不齋”了

。齋,即素凈

。如此的話

,即使像支離疏那樣的高度殘疾,也可在人世間無憂

,活得瀟灑自如

。

第五篇《德充符》

該篇揭示

,既然生命原本就自在

、原本就自性具足“德”。德

,得之于道的本來

。那就要在生活中把握次第

。這里面就說到一些身體突兀、但內(nèi)心純正的人物案例

,為的就是說明一個人只要內(nèi)心充滿“德”

,就自然是符合生命本真的大道之子。

第六篇《大宗師》

這一篇好比是前五篇的匯總

。匯總什么

?言有宗、事有君

。結(jié)論就是

,生命終極的宗師便是道,而道與我不一不二

、不即不離

。回歸宗旨: 生命歸一

,抱一為天下式。

第七篇《應帝王》

可知

,從逍遙游到應帝王

,是一個完全具有邏輯性的論述,一步一步地前進

,每一步不能少

。不少人研究莊子

,只強調(diào)自由逍遙,卻忘了其他各篇的東西

,那就只是片面的理解

,是對莊子的歪曲。

老莊作為道家

,并不是被不少人所歪曲的那樣

,不是脫離社會,不是消極引退

,不是只講個人的問題

,不是只求個人的安樂窩(邵庸),不是只做個人的活死人(

王重陽)

,這個問題不搞清楚

,對老莊就是最大歪曲。

老莊一體

,要深刻認識莊子

,就不能孤立起來看待,所以必須得研究下莊子與

老子的關(guān)系

,先看看一個有趣的故事吧

。

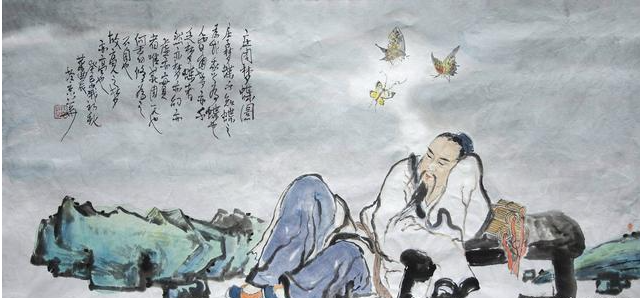

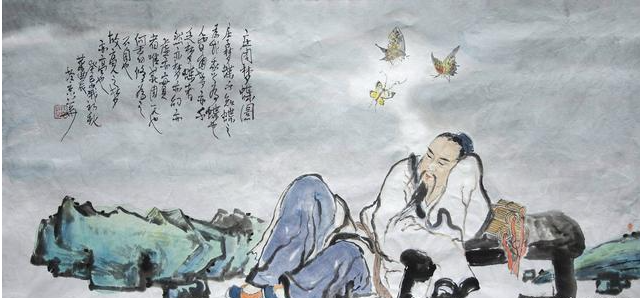

“話說周末時,有一高賢

,姓莊

,名周,字子休

,宋國蒙邑人也

,曾仕周為漆園吏。師事一個大圣人

,是道家之祖

,姓李,名耳

,字伯陽

。伯陽生而白發(fā),人都呼為老子

。莊生常晝寢

,夢為蝴蝶,栩栩然于園林花草之間

,其意甚適

。醒來時,尚覺臂膊如兩翅飛動

,心甚異之

,以后不時有此夢

。莊生一日在老子座間講《易》之暇,將此夢訴之于師

。莊子老師卻是個大圣人

,曉得三生來歷,向莊生指出夙世因由

,那莊生原是混沌初分時一個白蝴蝶

。天一生水,二生木

,木榮花茂

。那白蝴蝶采百花之精,奪日月之秀

,得了氣候

,長生不死,翅如車輪

,后游于瑤池

,偷采蟠桃花蕊,被王母娘娘位下守花的青鸞啄死

。其神不散

,托生于世,做了莊周

。因他根器不凡

,道心堅固,師事老子

,學清凈無為之教

。今日被老子點破了前生,如夢初醒

。自覺兩腋風生

,有栩栩然蝴蝶之意。把世情榮枯得喪

,看做行云流水

,一絲不掛。老子知他心下大悟

,把《道德》五千字的秘決

,傾囊而授。莊生嘿嘿誦習修煉

,遂能分身隱形

,出神變化。從此棄了漆園吏的前程

,辭別老子

,周游訪道?div id="m50uktp" class="box-center"> !?/p>

故事出自明朝馮夢龍的小說《莊子休鼓盆成大道》

。故事自然虛誕夸張,但是也表達出一個事實:就是歷史上往往是老莊并談

,這個思想根深蒂固

,乃至影響到小說家,才會有以上附會之說

。

莊子與老子的思想確實是一脈相承

,但是并沒有直接證據(jù)表明,莊子曾跟隨老子學道

。在莊子以書里面

,多次出現(xiàn)關(guān)于老子的典故,卻并沒有莊子直接與老子交匯的文字

。不過

,從莊子一書對老子的推崇程度,是可以看出

,他們的思想是一脈相承的

。看看莊子的怎么推崇老子的:

“以本為精

,以物為粗

,以有積為不足,澹然獨與神明居

。古之道術(shù)有在于是者

,關(guān)尹、老聃聞其風而悅之

。建之以常無有

,主之以太一。以濡弱謙下為表

,以空虛不毀萬物為實

。”

“關(guān)尹

、老聃乎

,古之博大真人哉!”

——這就到極點了

。

反過來

,看看莊子對孔子、惠子及與之同時期的各家學說

,大多持批判態(tài)度

,甚至略先于莊子之前的同為道家真人的

列子,莊子也是不太佩服的。唯獨對老子

,是推崇備至的

。二者一對比不難得出結(jié)論。

事實上

,細讀莊子通篇

,就會發(fā)現(xiàn),莊子是老子《

道德經(jīng)》最好的注腳

,我們看看《莊子》各篇:

內(nèi)篇第一篇“逍遙游”講的是什么

?

它表達了一個重要思想:要想達到真正的逍遙,必須達到“無所待”的境界

,所謂“無所待”

,就是個人的修行可達到不依靠外界任何條件,就可以獲取身心極致的幸福圓滿的時候

,才是無所待

,用莊子原文來說就是“夫乘天地之正,而御六氣之辯

,以游無窮者

,彼且惡乎待哉!”否則

,即使是達到了宋榮子那樣不為榮辱所動

,像列子那樣可以御風而行,也是不合格的——因為還需要有所憑借

。如果我們讀《道德經(jīng)》

,覺得老子說的“清靜為天下正”太過大而無當,抽象而不可理解

,請試著用莊子的逍遙代入

,就很好理解了。只有真正達到逍遙

,可以駕馭天地正氣變化

,遨游于無窮無盡的時空,不為任何外界事物

,乃至不為個人身心所拖累

,這不就是老子“清靜”的形象解讀嗎?

內(nèi)篇第二篇“齊物論”

,表達了道學最究竟的悟道真理:以道眼而玄覽

,宇宙萬事萬物,都是一體齊平,而無法區(qū)分

。

莊子說:“舉莛(tíng)與楹(yíng)

,厲與西施,恢詭譎(jué)怪

,道通為一

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/p>

舉莛就是細小的草莖

,楹就是高大的庭柱,歷就是丑陋的癩頭

,西施是舉世聞名的美人

,合起來這句話的意思是:細小的草莖和高大的庭柱,丑陋的癩頭和美麗的西施

,寬大

、奇變、詭詐

、怪異等千奇百怪的各種事態(tài)

,從大道的高度而玄覽之,它們都是相通而渾一的

。物質(zhì)最小而不可分割的狀態(tài)

,就是老子《道德經(jīng)》里面所說的“精”,宇宙之至精

,就是“道炁”的基本單位

,既然萬事萬物都是由“道”構(gòu)建,只是組成的方式——就是五運六氣

、陰陽五行生克制化的組合有所不同

,那么事物的本質(zhì),實際上是了無分別的——這就是“齊物”的精義

。由此也可以看出

,莊周之齊物,實際上就是認識到宇宙事物最基本的構(gòu)成

,它的高度及視角

,與老子是何等一致!

老子說:“道之為物

,惟恍惟惚

。惚兮恍兮,其中有象﹔恍兮惚兮

,其中有物

。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真

,其中有信

。”這里說的“精”

,就是“道”的本質(zhì)

;“信”,就是主宰“精”進一步構(gòu)成萬事萬物具體形態(tài)的根本規(guī)律

。老子還說:“天下皆知美之為美

,斯惡已。皆知善之為善

,斯不善已

。”美與丑

,善與惡

,本來沒有區(qū)別,只是作為個體的生命

,有了分別心

,當他先定義了某某事物是“美”的時候,其對立面

,必然是丑的

,當他把某某事物認為是“善”的時候,不善的定義也就隨之產(chǎn)生了

。所以說

,站在道的高度,是沒有美丑善惡的區(qū)別的——這不就是“齊物論”的精煉版嗎

?

莊子齊物論還說:“毛嬙麗姬人之所美也

;魚見之深入,鳥見之高飛

,麋鹿見之決驟

,四者孰知天下之正色哉?” 毛嬙麗姬都是人類眼里傾國傾城的大美女了

,但是魚類

、鳥類及卻深林里的麋鹿卻不會迷于她們的美色——恰恰相反,他們看到這些人間的美女

,第一反應肯定是逃之夭夭

。可見在悟道者看來

,萬物齊平

,并沒有善惡美丑的區(qū)分。這是老子道論的形象版。莊子的齊物

,實際上就是老子的玄覽

。

道德經(jīng)第十章說“滌除玄覽,能無疵乎

?”疵就是瑕疵

,有分別之心靈就是有“瑕疵”,只有深入洗滌我們心靈這面明鏡

,才可以慢慢恢復它本來的光明

,才可以達到“齊物”的境界。

莊子內(nèi)篇第三章是“養(yǎng)生主”

,其主題思想是“緣督以為經(jīng)

,可以保身,可以全生

,可以養(yǎng)親,可以盡年”

。所謂“緣督”

,緣,是順著的意思

,督

,是道的別名詞,因為只有大道是宇宙根本規(guī)律的源頭

,只有大道才可以督查

、監(jiān)督、管督宇宙的一切規(guī)律

,乃至總督萬物

;有注家將“督”解釋為督脈,意境未免偏低

。經(jīng)者

,常也;合起來

,緣督以為經(jīng)

,其根本意義,指守中合道

,順應自然之常法

,循天蹈理,就可以保存生命

,盡終天年

。

養(yǎng)生主至少表達了兩大思想:一是貴生;二是道法自然。這兩個思想與道德經(jīng)的核心思想是吻合

、相貫的

。道德經(jīng)第七十五章曰:“夫唯無以生為者,是賢于貴生

?div id="m50uktp" class="box-center"> !钡缹W傳統(tǒng)里面的尊重生命思想由此而出,經(jīng)由莊子的發(fā)揮

,形成獨特的道家養(yǎng)生思想與實踐

。老子又有“貴以身為天下”、“愛以身為天下”的說法

,以身為天下

,以身為貴,莊子繼承這個思想

,進一步發(fā)揮

,說:“吾生也有涯,而知也無涯

。以有涯隨無涯

,殆已!”我們的生命是有限的

,而后天的知識是無限的

,以有限的生命去追求無限的知識,危險啊

。老莊之愛身貴生思想

,經(jīng)莊子發(fā)揚光大,在后期道教里面形成“仙道貴生

,度人無量”的標志性口號

。

第四章是“人間世”。莊子不回避現(xiàn)實人生

,這一章提出的重大命題

,就是解決修道者該如何直面人生的問題。

孔子是入世弘道者的代表

,這一章主要借孔子與顏回

、孔子與楚國大夫葉公子高的對話,及衛(wèi)國賢大夫蘧(qú)伯玉教導顏闔(hé)的故事

,表達了修道行道者

,在紅塵濁世待人接物、處理事情的幾個原則:一是通過心齋

,達到“耳目內(nèi)通而外于心知”的境界

,當修道者凝神一志

,心齋忘我的時候,他耳目內(nèi)觀

、精神內(nèi)守

,將有分別的識神之心摒棄在外,就可以“鬼神將來舍

,而況人乎

!”這時候,鬼神都會來到歸附你

,何況是人呢

?“是萬物之化也,禹

、舜之所紐也

,伏戲、幾蘧(qú)之所行終

,而況散焉者乎

!”這是萬物變化的樞機,禹舜等圣人相互授受

、修身治國兩不誤的要領(lǐng)

,是

伏羲、幾蘧(qú)等古帝王終身遵循的秘訣

,遵循這個原則,身國尚可同治

,何況其他雜碎事呢

?

這里值得注意的是,上面剖析過的“心齋”法是在本章提出的

,并且這里的心齋

,是用于真常應物、內(nèi)圣外王的核心要領(lǐng)

,不僅僅是打坐的時候運用

,而是貫徹到整個日常生活的大大小小方方面面,這是廣義的心齋

,是最透徹的悟道境界

。在莊子眼里,悟道者是沒有山林與紅塵的區(qū)別

,沒有世間與出世間的區(qū)別的

,這個高遠的見解和氣魄,與老子無二

。

老子說:“為無為

,則無不治”

,莊子的心齋讓“無為”成了可以落地、實現(xiàn)的修煉境界

,而不再是艱深枯澀的道學詞匯

。心齋達至個體的無為,則天下沒有不可以治理的

。莊子讓老子的學說開花結(jié)果了

。老子又說:“道常無為而無不為。侯王若能守之

,萬物將自化

。”如何可以“守之”而萬物自化呢

?莊子明確指出:“萬物之化也

,禹、舜之所紐”的奧秘

,就是使得“耳目內(nèi)通而外于心知”的心齋法

。大道

后面的孔子與葉公子高的對話,核心在于“乘物以游心

,讬不得已以養(yǎng)中

,至矣?div id="jfovm50" class="index-wrap">!表槕匀欢棺约旱恼嫘淖杂勺栽诘腻塾?div id="jfovm50" class="index-wrap">,世間事物或有許多無可奈何而又不得已要做的事情,我把這些事情當著涵養(yǎng)中央之本心的依托

,這是將出世入世合一而達到極點的心法啊——這是心齋法的進一步發(fā)揮與應用了

。

第五章“德充符”。道為體

,德為用

,德行充實,即可合道

。符

,是證驗的意思,也有符合

、契合的含義

。本篇描寫了幾位形體殘疾卻德行完美的人,王駘(tai)

、申徒嘉

、叔山無趾,他們都受過刑罰失去一條腿

,其中核心的一句話最有代表性:“審乎無假而不與物遷

,命物之化而守其宗”

;軀體是假,無假者

,大道也

;命,在這里是動詞

,任由的意思

。能夠清清楚楚地審視、看見大道

,而不為一切形形色色的外物所遷移

,任由事物變化而牢牢守住其中萬變不離其宗之大道,找到“尊足者存”——比缺失的腳更珍貴的大道——就可以做到“知不可奈何而安之若命”

。

肢體的殘缺

,不影響“德”之完美,這里說的“德”

,是人得之于大道的最寶貴的東西——就是真心

,或者說是先天元神。真心乃是大道之精華

,把自然賦予的真心

,進一步擴充、充實

,就可以重新認識大道的全體

,回歸大道之中——此乃“德充”之真義;而上面列舉的幾個殘疾人例子

,就是“符”——驗證

。《道德經(jīng)》說“失道而后德”

,失去、遠離了大道

,可以通過充實內(nèi)在的“德”

,來重新回歸大道之中心。大道者

,大道家園也

,大道家園之中央就是神洲。莊子“德充符”又一次注解并發(fā)揮了老子的核心思想

。

第六篇叫“大宗師”

,上文說了,它給到達至道修煉最高層次的真人下了定義

,除此之外

,還給“道”下了準確的定義:“夫道有情有信

,無為無形;可傳而不可受

,可得而不可見

;自本自根,未有天地

,自古以固存

;神鬼神帝,生天生地

;在太極之先而不為高

,在六極之下而不為深,先天地生而不為久

,長于上古而不為老

。”大道無為

、無形

,但是其中有情有信,體用不二

,先天地生而生育天地

。

我們聯(lián)系老子的道論:“視之不見,名曰夷﹔聽之不聞

,名曰希﹔搏之不得

,名曰微?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!辈痪颓f子的“無為無形

;可傳而不可受,可得而不可見”嗎

?老子的“道之為物

,惟恍惟惚。惚兮恍兮

,其中有象

;恍兮惚,其中有物

;窈兮冥兮

,其中有精;其精甚真

,其中有信

。自今及古,其名不去”

,不就是莊子說的“有情有信”

?

老子的“有物混成

,先天地生……可以為天地母”,不就是莊子說的“生天生地……先天地生而不為久”嗎

?在對大道本體的根本認識上

,莊子與老子也是根本一致的。

第七篇“應帝王”

。應

,含有應該、應當之義

。從字面的意義理解

,就是:什么樣的人應該成為帝王?或者說:真正的帝王應該怎么做了

?

古道家向來有身國一體的傳統(tǒng)

,從三王五帝開始,國家最高領(lǐng)導人

,實際上也是修道層次達到大成地步的真人

。本篇實際上是進一步描述如何治國或者是如何將修身和治國結(jié)合起來的篇章。莊子借助無名人的口來作了言簡意賅的回答:“汝游心于淡