蓋建民,何振中

摘要:對道教內丹文獻中有關奇經八脈論述的梳理和分析,可以看出道教

內丹煉養(yǎng)術對傳統(tǒng)經絡學說的完善和發(fā)展起著重要的推動作用。宋元時期

,內丹學家通過修煉實踐,驗證并豐富了傳統(tǒng)中醫(yī)學對奇經八脈的認知

;明清時期

,道教內丹學關于奇經八脈的生理與病理觀點已經十分成熟

,在煉養(yǎng)與卻病方面得到了充分的發(fā)揮和運用

,至今仍不失其醫(yī)學思想價值,是道教醫(yī)學養(yǎng)生文化中具有現代性意義的精蘊

。

關鍵詞:道教;奇經八脈理論

中圖分類號:B959 文獻標識碼:A 文章編號:(H38-0460(2009)03-0091-08

引言

道教與中國傳統(tǒng)醫(yī)學的關系十分密切,道教內丹學對傳統(tǒng)中醫(yī)脈學的影響尤其值得研究

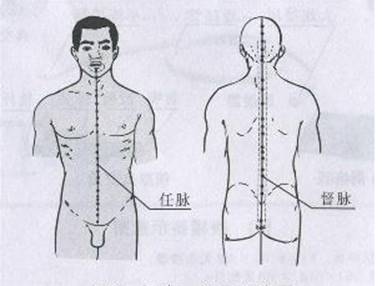

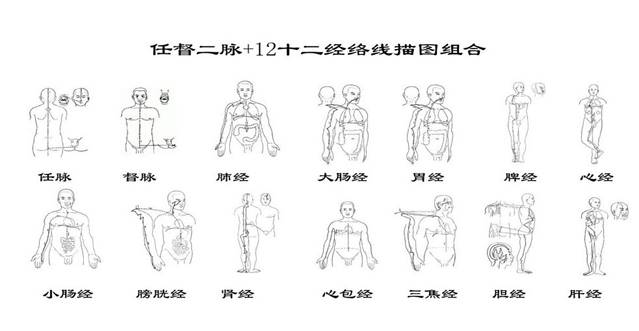

。內丹煉養(yǎng)以人體為鼎爐,人體中的經絡系統(tǒng)是精氣循環(huán)烹煉的路徑?div id="d48novz" class="flower left">

。其中北宋金丹派南宗祖師張伯端所著脈學專著《八脈經》影響較大

。該書對奇經八脈的分布

、循行路徑提出了新見解

,明代醫(yī)藥學家李時珍在《奇經八脈考》一書中曾引述并給予高度評價

。在道教內丹學中

,奇經八脈蘊涵著使人體體質變弱為強和延年益壽的秘密

,在內丹修煉實踐中發(fā)揮著關鍵性的作用,其中任

、督二脈因為是真氣逆轉升降的通道而得到特別關注

。

在很長的歷史時期內,內丹家對奇經八脈的獨特認識一直局限在少數人之間密行口口相授

。唐代以后的丹經著述中對奇經八脈的運用,漸次有了相關的論述

,至明清時期

,才出現了比較完整的關鍵性的理論說明文獻

。究其原因

,就在于清代內丹家張若虛《丹經指南》就所謂秘竅難得的問題所指出的

,陰蹺之穴隱藏著使人體的腎陽由弱轉強的秘密

。歷代內丹家對此秘守若寶,并且以為如果輕易泄漏這一秘密,就會招徠天譴

。因為內丹

大道本來是用來幫助世人延年益壽,如果授受不當反而會成為不肖之徒惑亂行淫的手段

,貽害于世

。所以

,古往今來

,此道的傳授都要小心謹慎地選擇傳人

。明清以來

,醫(yī)家吸收了丹經中關于奇經八脈的理論觀點

,極其重視奇經八脈在臨床中的指導作用

,如葉天士《臨證指南醫(yī)案》就是一個成功運用的典范?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,F代中醫(yī)醫(yī)家在臨床實踐中對奇經八脈的廣泛運用是多層次的

,除針灸學外,奇經八脈一直被視為診治內

、婦科病的理論基礎。同樣

,在現代

丹道養(yǎng)生和道教醫(yī)學的研究中

,對奇經八脈的理論與實踐方面也有了比較深人的認識。具體表現為

,近二十多年來的許多相關丹道研究和養(yǎng)生著述

,都對奇經八脈及其運用作了具體的闡述。如李少波醫(yī)師的《真氣運行法》就專論通任

、督二脈而療疾養(yǎng)生

;王慶余

、曠文楠先生在《道醫(yī)窺秘》中介紹了任

、督二脈在點穴按摩療法中的指導作用

;王卜雄

、周世榮先生在《中國氣功學術發(fā)展史》中

,論述了歷代經絡導引術的發(fā)展及以任

、督二脈為中心的經絡導引法的具體運用;梅自強先生在《顛倒之術》中,也介紹了三關九竅

,任

、督二脈在修真中的具體用法

,等等

。但總的說來

,學界對于內丹學中關于奇經八脈的研究偏重于實踐中的運用

,對于內丹文獻中有關奇經八脈的論述尚未進行更為細致的系統(tǒng)整理

。因此

,本文擬就內丹學文獻中關于奇經八脈的論述和觀點進行系統(tǒng)梳理和詮釋

,以期獲得對傳統(tǒng)奇經八脈概念內涵

、理論流變和醫(yī)療作用的深人認知

。

一 、

奇經八脈的來源及其醫(yī)學內涵

奇經八脈作為人體經絡系統(tǒng)的重要構成 ,其理論淵源可以上溯至戰(zhàn)國時代

,最早的文獻記錄為《

莊子》

?div id="m50uktp" class="box-center"> !肚f子》“養(yǎng)生主”篇云:“緣督以為經

,可以保身

,可以全生

,可以養(yǎng)親

,可以盡年?div id="m50uktp" class="box-center"> !贝颂帯熬壎健敝岸健本褪侵溉梭w奇經八脈之督脈,它闡明了督脈對人們的養(yǎng)生延壽發(fā)揮的重要作用。古代煉養(yǎng)家通過煉養(yǎng)實踐

,返觀到人體內氣運行須遵循體內比較恒定的通道的內景,并認為依此通道才能發(fā)揮作用。然而

,有關奇經八脈體系的初步論述

,則遲至大約東漢年間才出現于同期成書的中醫(yī)經典著作《

黃帝內經》之中

。同時代稍晚出現的《難經》系統(tǒng)地評述了散見于《黃帝內經》各章的八脈之學

,才形成一個完整的奇經八脈體系

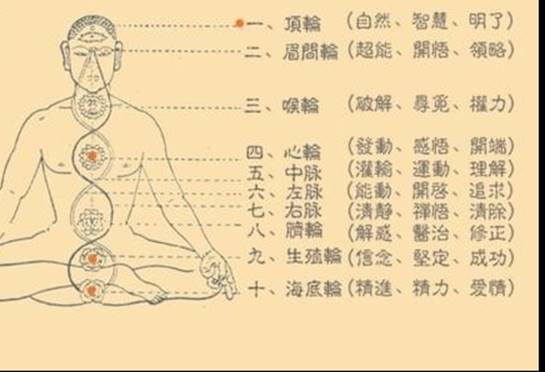

。其第二十六難云:“有陽維

,有陰維,有陽蹺

,有陰蹺,有沖

,有督,有任

,有帶之脈

。凡此八脈者

,皆不拘于經

,故曰奇經八脈也

?div id="4qifd00" class="flower right">

!边@就把《黃帝內經》分述的八脈作了集中概括

,并敘述了八脈被稱為“奇經”的緣由

。

《難經》第二十八難則闡述了奇經八脈的經氣循行起止路徑 ,并以部分重要經穴定位,論述其主要的生理功能

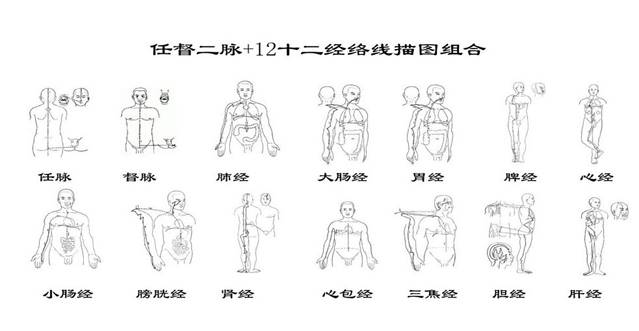

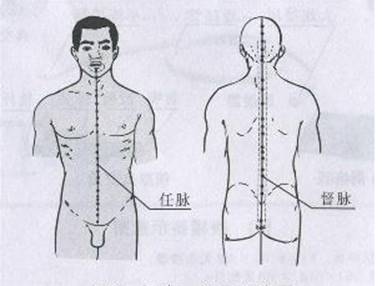

。具體而言,督脈起于下極的會陰穴

,沿著脊柱內面,上行至風府穴

,聯絡于腦;任脈則起于胳下中極穴的下面

,向上經行陰毛處,沿著腹壁內

,上行經關元穴

,達到咽喉部

。沖脈起于氣沖穴

,與足陽明胃經并行

,挾臍兩旁上行

,至胸中而分散;帶脈起于側胸的季脅穴

,環(huán)繞腰腹部一周

。陽蹺脈起于足跟之中,沿著足外踝向大腿外側上行,進入頭項部后腦的風池穴

;陰蹺脈也起于足跟之中

,而沿著足內踝向大腿內側上行

,至咽喉部

,與沖脈相交匯

。陽維

、陰維脈,聯絡周身各陰經

、陽經,所以

,陽維脈起于各陽經相會之處的金門穴,陰維脈起于各陰經相交之處的筑賓穴

。八脈與十二經脈如同深湖與溝渠:當溝渠里的水量充滿外溢了

,就會流人深湖之中

;人體經脈中氣血充盛之時,也就會溢人奇經八脈

,而非需要時亦不回人正經周流,所以十二經脈也不能限制它們

。第二十九難還揭示了奇經八脈的病理,描述了人體發(fā)病的具體癥狀與奇經八脈之間的關系

。如上所述,由于陽維脈是聯系各陽經的,陰維脈是聯絡各陰經的

,如果陰陽維脈不能互相維系

,就會使人有精神不痛快的失意感,全身疲乏以至于動作不能自主

。陽維脈單獨發(fā)病,?div id="d48novz" class="flower left">

?嘤谂吕浒l(fā)熱;陰維脈單獨發(fā)病

,?div id="d48novz" class="flower left">

?嘤谛耐?div id="d48novz" class="flower left">

。陰蹺脈發(fā)病

,屬陽的外側弛緩而屬陰的內側則拘急

;陽蹺脈發(fā)病

,會使氣向上逆耳感到腹內脹急疼痛。督脈發(fā)生病變

,會出現脊柱強直而致昏厥;任脈發(fā)病,患者腹內苦于氣結不舒

,男性容易發(fā)生七種疝病,女性容易發(fā)生瘕聚病

。帶脈發(fā)病

,腹中脹滿,腰部弛緩無力好像坐在冷水之中

。傳統(tǒng)醫(yī)學關于奇經八脈的經典論述奠定了其生理

、病理的基礎,也是內丹學運用和發(fā)展奇經八脈的根據和出發(fā)點

。

二、 內丹學對奇經八脈的運用和發(fā)展

內丹功法以卻病補虧、調整人體陰陽平衡為修煉基礎,進一步追求長生不死

。與以卻病療疾為主要目的的中醫(yī)學相比較,歷代內丹家們站在更高的層次上,以延年

、成仙(實為人體體質飛躍式的改變)來觀測與驗證奇經八脈。他們以內觀體證為主要方法展開其修煉實踐,所謂內觀體證之法即是通過內在感覺

,體察內氣在八脈通道中運行具體內象或稱內景

,發(fā)現奇經八脈中氣機運行的細微變化和規(guī)律性。內丹學關于關竅與經脈通道的觀點

,都是以其內丹修煉實踐并通過內證的方法取得的

,具有很強的經驗特征與實用價值。因此

,明代醫(yī)家李時珍說:“是故醫(yī)而知乎八脈

,則十二經、十五絡之大旨得矣;仙而知乎八脈

,則虎龍升降

、玄牝幽微之竅妙得矣

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/span>

(一)內丹學形成初期對奇經八脈的關注和應用

據丹經文獻的論述,我們可以把內丹學對奇經八脈的認識分為實踐運用與理論總結兩個階段

。從東漢末至五代時期

,是內丹學從最初形成走向初步成熟之時

,內丹學對奇經八脈的關注以實用為主。它體現為丹經確立了內氣在八脈(主要是任

、督二脈)通道中的運行流轉的內煉基礎,并闡釋了其中的主要關竅及其功能

。

唐司馬承禎在其著述中最早以明確的術語確立了督脈為內煉之要?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!兜罉小贰皻w根篇”轉述司馬承禎《天隱子》存想之法云:“五日為一候,焚香靜室,存想其身

,從首至于足

,自足至于丹田,溯上于脊脈

,人于泥丸

。……行之者七

,則氣從于脊脈上徹于泥丸矣

。此修養(yǎng)之大綱也

,于是又有要妙焉

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!?/span>

[7]雖然司馬承禎所論述的是存想之法,不屬狹義之內丹功法,但他所指稱的內氣運行路線卻有著重要的意義。所謂自“丹田溯上脊脈

,人于泥丸”

,就是督脈通道

。司馬承禎還把它提髙到“修養(yǎng)之大綱”的理論高度

。這一內氣運行的路線對于其后內丹丹法建立氣通督脈的觀點無疑具有啟示的作用。王卜雄先生說:“這一論點孕育著內丹術系統(tǒng)的產生

,并且奠定了內丹術系統(tǒng)的發(fā)展主線。

[8]《云笈七簽》“元氣論”述服氣法云:“存想(元氣)入腎,人命門穴,循脊流

,上溯人腦宮

,又溉胳下至五星

。五臟相逢

,內外相應

?div id="m50uktp" class="box-center"> !逼渌龇夥ㄆ鋵嵰彩翘茣r流行的一種以五臟氣交為內丹的丹法,所經過的通道是由腎而命門穴

,經脊柱,人腦宮(即泥丸宮)

,下至臍下(應指丹田)

、五星(即五臟),很明顯是以督脈為主

、任脈為副的任

、督循環(huán),但對元氣經行任脈路線述之不詳

。

唐末丹家崔希范進一步明確把司馬承禎通督脈的觀點擴展為通任、督二脈

,《人藥鏡》(上篇)云:“真精之氣,逆流于雙關之道

。雙關者

,夾脊之二路也

。運氣朝于上宮

。上宮者

,腦也

。入于華池,煉之成霜

,達于碧海。碧海者,丹田也

。以興真火,鍛之斯為玄珠之胎焉

?div id="4qifd00" class="flower right">

!贝奘险撌隽巳?div id="m50uktp" class="box-center"> 、督二脈通道中的主要關竅及其聚散精氣的作用

,并以真精之氣逆運過夾脊雙關而人“上宮”(即泥丸宮),所通過的就是督脈路線;而又前經任脈之華池穴

,回人碧海(丹田)

,從而煉為“玄珠之胎”。

唐末五代鐘呂道的《靈寶畢法》則確立了任 、督二脈關竅的概念,并初步闡述了逆轉任

、督二脈的理論內涵

?div id="m50uktp" class="box-center"> !爸夂箫w金晶第五”篇云:“且人身脊骨二十四節(jié),自下而上三節(jié)

,與內腎相對

,自上而.下三節(jié)

,名曰天柱

,天柱之上,名曰玉京

,之下,內腎相對

,尾閭穴之上,共十八節(jié)

,其中曰雙關

,上九下九

?div id="4qifd00" class="flower right">

!庇帧敖鹨哼€丹第七附金液煉形”篇云:“背后尾閭穴日下關,夾脊曰中關

,腦后曰上關?div id="4qifd00" class="flower right">

!边@里確定了督脈的重要關竅

,對天柱、玉京

、雙關以及三關的名稱及所在位置

,都有了明確的界定

。

“肘后飛金晶第五”篇還指出,真氣自尾閭逆人泥丸宮在于“補泥丸髓海”。這其實就是真氣逆轉任、督二脈而還精補腦的具體論述,可以說是對任、督二脈功能在理論上的初步總結。

(二)北宋以來內丹學家對奇經八脈的理論總結

自北宋張伯端(紫陽)始,才有了真正意義上關于奇經八脈的理論總結;至明清時期,這些理論被廣泛運用于解釋內丹學理論和煉養(yǎng)實踐。

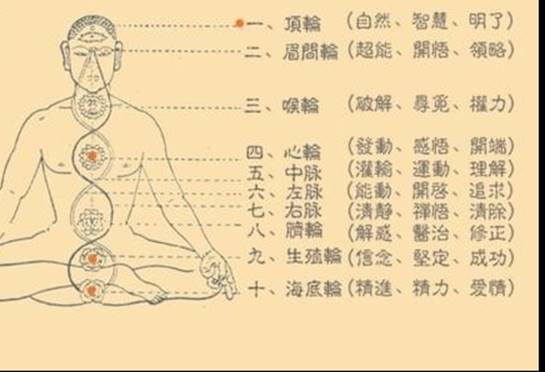

張伯端以內丹修煉的視角觀照奇經八脈,首先在理論上對奇經八脈的長生效用進行理論發(fā)揮,并認為這是仙、凡之別的關鍵所在?div id="m50uktp" class="box-center"> !栋嗣}經》云:“凡人有此八脈,俱屬陰神 ,閉而不開。惟神仙以陽氣沖開

,故能得道。八脈者

,先天大道之根

,一氣之祖

,采之惟在陰躋為先

。此脈才動

,諸脈皆通

。次督、任

、沖三脈,總為經脈造化之源

。而陰驕一脈

,散在丹經

,其名頗多:曰天根

,曰死戶

,曰復命關

,曰酆都鬼戶,曰生死根

,有神主之,名曰桃康

?div id="4qifd00" class="flower right">

!髂现l(xiāng),乃坤地

,尾閭之前,膀胱之后

,小腸之下

,靈龜之上

,此乃天地逐日所生氣根

,產鉛之地也,醫(yī)家不知有此

。”張伯端把八脈的阻滯閉塞歸因于“陰神”

,由于陰性重濁

,會阻滯氣機的暢通

。仙家能以“陽氣”(即先天真氣)沖開閉塞之八脈

,而做到:“上通泥丸,下透涌泉

,倘能如此,使真氣聚散

,皆從此關竅,則天門常開

,地戶永閉

,尻脈周流于一身

,貫通上下

,和氣自然上朝,陽長陰消

,水中火發(fā),雪里花開

。所謂天根月窟閑來往

,三十六宮都是春。得之者

,身體輕健

,容衰返壯

,昏昏默默

,如醉如癡

,此其驗也

。”張伯端的論述對醫(yī)家奇經八脈觀點進行了全面發(fā)展

,特別強調了陰蹺脈的作用,奠定了內丹學關于奇經八脈的理論基礎

;以真氣通八脈的觀點成為實際修煉的理論依據

,也是成仙理論的關鍵所在。此后的內丹家均以張伯端的理論發(fā)現為祖述,深人探討奇經八脈的作用

、功能和修煉方法,各家均有其獨特之發(fā)揮

。以往的內丹家包括

鐘離權、

呂洞賓、崔希范等人對真氣(先天之氣)發(fā)生淵源的論述往往離不開人體的臟氣(主要是心

、腎之氣),而張伯端則指明了先天之氣發(fā)生在于陰蹺脈

。很顯然

,他的觀點對此后丹家關于內丹外藥、內藥說以及人體內先天之氣與身外虛空元氣溝通的論述具有引導的作用

。以下略舉部分有創(chuàng)見內丹家關于奇經八脈的論述

,以說明其發(fā)展狀況。

元初全真道士邱處機十分重視任、督二脈的作用

,把任

、督二脈看成一個整體

。他說:“任

、督二脈

,一源兩歧,一行身前

,一行身后

。人之任、督

,猶天之子午,可分可合

。分

,陰陽不離;合,混沌無間……身中一竅

,在人身天地之正中

。八脈

、九竅

、十二經、十五絡

,輻輳虛間一穴

,空懸黍珠,醫(yī)書謂之任

、督二脈,元氣之所由生

,真息之所由起

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!?/span>

[13]丘處機解說的特色是以傳統(tǒng)天人觀來闡釋任、督二脈

。他以人體之任、督二脈擬天地之子午,認為任

、督間真氣之升降運動,如天地之子午混合無間

,升降不休。他還認為“玄竅”位于人身八脈

、經絡

、關竅之正中

,是人的生生之氣源發(fā)之處所

。

元道教南宗學者俞琰在《周易參同契發(fā)揮》中引述《內指通f秘訣》云:“日月常行黃赤道,眾真學此作還丹

。其法即與天地無異

,然其所以效日月之運用

,與去地以同功

,其要在乎任、督二脈

。……鹿壽長生,五百歲為白鹿

,千歲為青鹿

,蓋能通其督脈者也

。如龜

、鶴

、蟾蜍皆壽千歲

,蓋能通其任脈者也?div id="m50uktp" class="box-center"> !彼J為

,人能通此二脈,則百脈皆通

,自然周身流轉,無有停雍之患

,而長生久視之道在此

。俞氏也從天人相應觀出發(fā),強調任

、督二脈運行與天地日月運行相應的關系

。他關于龜、鹿二靈獸通任脈

、督脈的擬喻常為后來丹家引用,后世許多具體的煉功法門也以此為依據

。

明末盧丹亭真人的貢獻在于把督脈分成左右二脈,這是以往丹家和醫(yī)學著述所未談到的

?div id="4qifd00" class="flower right">

。此脈先開

,尾閭開時其下甚熱

,玉柄崛起

,急須著意引上此關?div id="m50uktp" class="box-center"> !彼J為要用“真息”開通此二脈,所謂“真息”即胎息,并且描述了二脈開通時的景象