足太陽膀胱經(jīng):次髎穴

穴位解析釋義

次,與上髎穴相對為次也

。髎,孔隙也

。該穴名意指膀胱經(jīng)的地部經(jīng)水由此從體表流入體內(nèi)。本穴物質(zhì)為膀胱經(jīng)上部經(jīng)脈下行的地部水液

,至本穴后

,由本穴的地部孔隙從地之天部流入地之地部,故名

。

次髎穴

,屬足太陽膀胱經(jīng)。又名中空(《針灸大成》)

。次即第二,謬即骨隙

,四對骶后孔為八髎所在,本穴位居第二

,故名次髎

。

次,有位次

、順序之義

。此穴在第2骶后孔中,居上髎穴之次

,故名次髎

。

注意:上、次

、中、下髎四穴的主治病證基本相同

,其功用為通行水液,在治病取穴時當按不同情形對證取穴

。以上四穴中上髎穴調(diào)節(jié)的經(jīng)水量大

,用時當為體表大寒或體內(nèi)大熱之狀,而下髎調(diào)節(jié)的經(jīng)水量最小,用時當為體表微寒或體內(nèi)微熱之狀

。其余類推。

穴位含義:膀胱經(jīng)的地部經(jīng)水由此從體表流入體內(nèi)

。

氣血特征:氣血物質(zhì)為地部經(jīng)水

。

運行規(guī)律:循本穴的地部孔隙由地之天部流入地之地部。

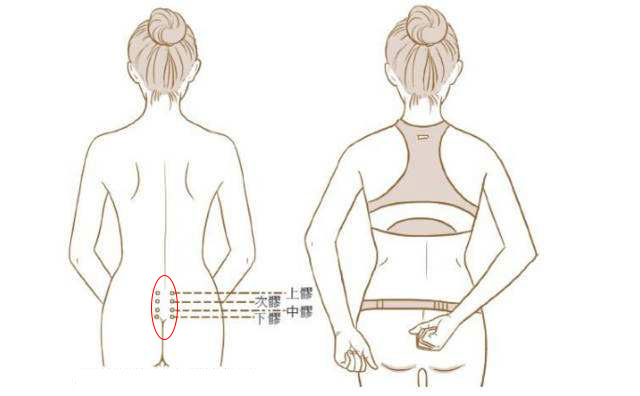

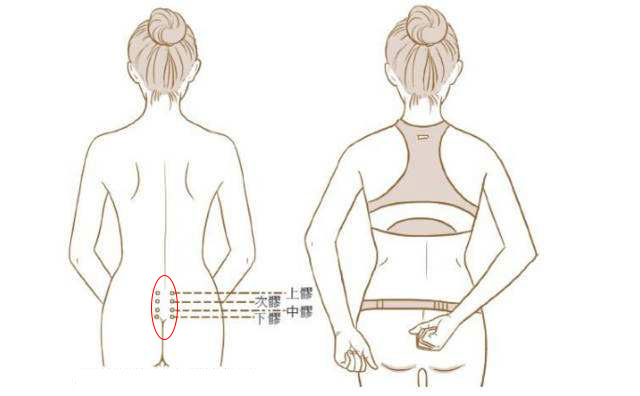

取穴

取穴方法:次髎穴位于人體的骶部

,當髂后上棘內(nèi)下方

,適對第2骶后孔處。

功能主治

功能作用:疏導(dǎo)水液

,健脾除濕

。

次髎穴

,補益下焦

,強腰利濕

次髎穴有理下焦

、健腰膝的作用

。

次髎穴位于腰骶部

,近于腎臟和胞宮,膀胱與腎相表里

,故可治療婦科病及男性病

,還能治療前陰病。

足太陽膀胱經(jīng)循行于腰部和下肢

,故次髎穴可治療腰腿病

。

次髎穴鄰近于二陰,故常配合其相關(guān)腧穴治療前陰病

、婦科病及腰部病

。尤以治療痛經(jīng)病為最

,也是八髎穴中最常用的腧穴

。

主治疾?div id="m50uktp" class="box-center"> 。吼逇?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,月經(jīng)不調(diào)

,痛經(jīng)

,帶下

,小便不利

,遺精,腰痛

,下肢痿痹

。

穴位配伍:

次髎配三陰交,治月經(jīng)不調(diào)

、痛經(jīng)

。次髎配關(guān)元

、三陰交

,調(diào)理下焦

,活血調(diào)經(jīng),治月經(jīng)不調(diào)

,帶下

。次髎配商丘,涌泉

,健脾補腎

,暖胞宮,主治痛經(jīng)不孕

。次髎配腎俞

、中極、三陰交

,治痛經(jīng)。次髎配腎俞

、環(huán)跳

、足三里

、陽陵泉、懸鐘

,治腰痛

、下肢痿痹

。次髎配腎俞

、氣海、百會

、足三里

,治直腸脫垂。次髎配中極

、水道、地機

、歸來

、商丘,治寒濕痛經(jīng)

。次髎配三陰交

、間使、中極

、陽池,治氣滯血瘀之痛經(jīng)

。次髎配合谷

、三陰交

、至陰

,治氣虛血瘀之滯產(chǎn)

、胞衣不下

。次髎配關(guān)元、子宮

、腎俞

、命門

,治腎陽不足之宮寒不孕

。次髎配命門

、腎俞、帶脈

、關(guān)元

、照海

,治腎虛帶下

。次髎配中極

、陰陵泉

、行間

、帶脈

,治濕熱帶下。次髎配三陰交

、關(guān)元

、腎俞

,治腎虛月經(jīng)不調(diào)

。次髎配腎俞

、三陰交

、關(guān)元

、關(guān)元俞

、中極

,治腎氣不足之陽萎、早泄。次髎配腎俞

、氣海

、三焦俞、合谷

、陰谷

、足三里

,治腎氣不固之遺尿

。次髎配關(guān)元

、腎俞

、命門,治命門火衰之遺尿

。次髎配關(guān)元

、太溪

、足三里

、中極,治腎陽不足之癃閉

。次髎配中極、膀胱俞

、陽陵泉、陰陵泉

,治濕熱蘊結(jié)下焦之癃閉。次髎配長強

、合谷

、足三里

、百會,治中氣不足之脫肛

。次髎配陰陵泉、三陰交、大腸俞

,治濕熱下注之便血

。次髎配百會、長強

,治濕熱下注之肛門瘙癢

。次髎配腎俞、大腸俞、環(huán)跳

、足三里

、絕骨,治筋脈痹阻之腰痛

、下肢痿痹。次髎配腎俞

、委中

、命門

、腰陽關(guān)、大腸俞

,治腎虛腰痛

。次髎配委中

,治腰骶疼痛

。臨床運用:腰骶神經(jīng)痛

、腰骶關(guān)節(jié)炎、子宮內(nèi)膜炎

、盆腔炎、性功能障礙

、泌尿系感染等病證

。

養(yǎng)生保健

艾灸療法:艾炷灸或溫針灸5~7壯,艾條溫灸10~15分鐘

。

按摩手法:最好采用叩擊法

,將手握一個空拳

,用拳背這個位置去叩擊腰骶部,雙手可以同時叩擊,叩擊的力量一定要大點

,有明顯的聲音出現(xiàn),刺激它

,才可能通過骶神經(jīng)孔

,傳遞到盆腔里面去

,來刺激里面的臟腑

。

特效按摩:在八髎附近找到痛點按揉,或每天擦熱八髎穴

,可治生殖系統(tǒng)方面的疾病。

足太陽簡介

目錄1拼音2英文參考3概述4足太陽膀胱經(jīng)的簡稱·足太陽5經(jīng)穴別名·足太陽 5.1昆侖穴的別名5.2出處5.3穴名解5.4特異性5.5所屬部位5.6昆侖穴的定位5.7昆侖穴的取法5.8昆侖穴穴位解剖 5.8.1層次解剖5.8.2穴區(qū)神經(jīng)、血管 5.9昆侖穴的功效與作用5.10昆侖穴主治病證5.11刺灸法 5.11.1刺法5.11.2灸法 5.12昆侖穴的配伍5.13文獻摘要5.14昆侖穴研究進展 5.14.1對消化功能的影響5.14.2對血壓的影響5.14.3對痛閾的影響5.14.4治療坐骨神經(jīng)痛5.14.5治療落枕5.14.6治療足跟痛5.14.7治療腰骶小關(guān)節(jié)滑膜嵌頓5.14.8治療眉棱骨痛5.14.9提高顯影率6參考資料附:1古籍中的足太陽 1拼音 zú tài yáng

2英文參考 bladder meridian or bladder channel of foot Taiyang [中國針灸學(xué)詞典]

Kūnlún BL60 [中國針灸學(xué)詞典]

3概述 足太陽:1.足太陽膀胱經(jīng)的簡稱

;2.經(jīng)穴別名

。[1]

4足太陽膀胱經(jīng)的簡稱·足太陽 足太陽為足太陽膀胱經(jīng)的簡稱[1]

。

足太陽膀胱經(jīng) (bladder meridian or bladder channel of foot Taiyang)十二經(jīng)脈之一

。與足少陰腎經(jīng)相為表里

。五行屬水

。本經(jīng)自內(nèi)眼角睛明開始

,向上經(jīng)前額至頭頂與督脈交會

;它的分支

,從頭頂?shù)蕉辖?div id="d48novz" class="flower left">

;它的外行主干

,從頭頂入內(nèi)絡(luò)于腦,回出來在項部的天柱分開下行

,一支沿肩胛內(nèi)側(cè)

,夾脊柱兩旁到腰中,進入脊旁筋肉

,聯(lián)絡(luò)腎臟

,屬于膀胱;它在腰部的分支,從腰部挾脊繼續(xù)下行

,經(jīng)臀橫紋中點的承扶

,到腘窩部的委中

;它在背部的另一支脈

,從肩胛內(nèi)側(cè)下行

,通過髖關(guān)節(jié)部足少陽膽經(jīng)的環(huán)跳,向下沿大腿后面行走,在腘窩部與前支經(jīng)脈會合于委中穴處

,繼續(xù)下行

,向下通過腓腸肌部

,出于外踝后方的昆侖

,沿足外側(cè)緣到足小趾外側(cè)端的至陰

,交于足少陰腎經(jīng)[2]

。

足太陽膀胱經(jīng)[2]

5經(jīng)穴別名·足太陽 足太陽為經(jīng)穴別名,即昆侖[1]

。《灸法圖殘卷》:“足太陽,在踝外后宛宛中是?div id="d48novz" class="flower left">

!?/p>

穴位 昆侖 漢語拼音 Kunglun 羅馬拼音 Kunlun 美國英譯名 K'un Lun Mountains 各

國

代

號 中國 BL60 日本 60 法

國 莫蘭特氏 V60 富耶氏 V60 德國 B60 英國 B60 美國 BI60

昆侖為經(jīng)穴名(Kūnlún BL60)[3]

。出《

黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·本輸》

。別名下昆侖[4]

。屬足太陽膀胱經(jīng)[3]。昆侖是足太陽膀胱經(jīng)五輸穴的經(jīng)穴

,五行屬火[3][5]

。昆侖為山名,外踝高突如山

,穴在其后,故名昆侖[3]

。昆侖穴主治頭項

、腰腿

、膝脛等疾患:如頭痛目眩

,目赤腫痛

,鼻塞鼻衄

,齒痛頰腫,項背強痛

,腰痛如折,腿股疼痛

,腘筋攣急

,腨跟痛,浮腫

,喘逆

,腹?jié)M,大便難

,瘧疾,腳氣

,癲狂,癇癥

,女子難產(chǎn)

,胞衣不下

,頭痛,項強,目眩

,鼻衄,肩背拘急

,腰痛

,腳跟痛

,小兒癇證

,難產(chǎn)

,足跟腫痛

,外踝疼痛

,癲癇,小兒癲癇

,下肢麻痹或癱瘓,坐骨神經(jīng)痛

,足踝關(guān)節(jié)及周圍軟組織疾患

,現(xiàn)代又多用昆侖穴治療神經(jīng)性頭痛

,甲狀腺腫大

,腰部軟組織損傷,下肢癱瘓

,踝關(guān)節(jié)及其周圍軟組織炎,坐骨神經(jīng)痛

,眩暈

,膝關(guān)節(jié)炎,踝關(guān)節(jié)扭傷

,膝關(guān)節(jié)周圍軟組織疾病

,鼻出血

,胎盤滯留,痔瘡等

。

5.1昆侖穴的別名

上昆侖

、內(nèi)昆侖(《太平圣惠方》),下昆侖(《針灸資生經(jīng)》)

,足太陽(《灸法殘卷圖》)。

5.2出處

《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·本輸》:……行于昆侖

,昆侖

,在外踝之后

,跟骨之上

,為經(jīng)

。

5.3穴名解

昆侖為山名,外踝高突如山

,穴在其后

,故名昆侖[3]。

昆侖

,是我國最大的山脈?div id="d48novz" class="flower left">

!蹲游缌髯⒄f難》中說本穴:“乃是太陽所行之經(jīng)穴

,膀胱為水府

,穴居足踝后

,比井滎俞原各穴較高

,昆侖乃水之高原

。”足外踝突

,較其他踝突為高。以昆侖山為最高山峰

,取之以喻本穴

。且兼該穴主治頭部疾患

,即上病下取之意。養(yǎng)生家稱百會穴亦為昆侖

,又有高大之意

,故以“昆侖”名之

。[6]

5.4特異性

昆侖穴是足太陽膀胱經(jīng)五輸穴之經(jīng)穴

,五行屬火

。

5.5所屬部位

足部[7]

5.6昆侖穴的定位

標準定位:昆侖穴在足部外踝后方

,當外踝尖與跟腱之間的凹陷處[5]。

昆侖穴位于踝區(qū)

,外踝尖與跟腱之間的凹陷中

。正坐或俯側(cè)臥取之[3]

。

昆侖穴位于足部,外踝尖與跟腱水平連線之中點凹陷處[4]

。

[3]

昆侖穴在足太陽膀胱經(jīng)中的位置

昆侖穴在足部的位置

昆侖穴在足部的位置

昆侖穴在足部的位置(肌肉)

昆侖穴在足部的位置(骨骼

、神經(jīng)血管)

5.7昆侖穴的取法

正坐垂足著地或俯臥位

,在跟腱與外踝之間凹陷處取穴

。

昆侖穴位于踝區(qū)

,外踝尖與跟腱之間的凹陷中。正坐或俯側(cè)臥取之[3]

。

垂足著地或俯臥位

,外踝尖與跟腱水平連線之中點處取穴[8]。

5.8昆侖穴穴位解剖

昆侖穴下為皮膚

、皮下組織

、腓骨長

、短肌

。皮膚由腓腸神經(jīng)分布

。有小隱靜脈及外踝后動

、靜脈。分布著腓腸神經(jīng)

。該穴深層結(jié)構(gòu)的血液營養(yǎng)來自腓動脈

。該動脈是脛后動脈在腘肌下方2~3厘米發(fā)出的

,經(jīng)脛骨后面與(踇)長屈肌之間下降至外踝,終于跟外側(cè)皮

。在外踝上方4~6厘米處

,發(fā)出穿支,穿經(jīng)肌肉和小腿肌間膜至小腿前面

,與脛前動脈的分支吻合。該吻合對于小腿側(cè)支循環(huán)的形成和血液供應(yīng)有實際應(yīng)用意義

。

5.8.1層次解剖 皮膚→皮下組織→跟腱前方的疏松結(jié)締組織中[3]

。

皮膚→皮下組織→腓骨短肌腱與跟腱之間[9]

。

5.8.2穴區(qū)神經(jīng)

、血管 淺層有腓腸神經(jīng)分支和小隱靜脈屬支分布,并有腓腸神經(jīng)本干和小隱靜脈本干經(jīng)過

;深層有外踝后動脈(發(fā)自腓動脈)分支分布[9]

。

布有腓腸神經(jīng)

;小隱靜脈及外踝后動、靜脈[4]

。

5.9昆侖穴的功效與作用

昆侖穴厥陰安神清熱

,舒筋活絡(luò)的功效。

昆侖穴有疏風通絡(luò)、活血止痛的作用[3]

。

足太陽膀胱經(jīng)脈起于目內(nèi)眥,過頭

、項

、背部,根據(jù)“上病下取”之理

,昆侖穴可治療頭面五官病[10]

。

足太陽膀胱經(jīng)經(jīng)脈過腰部及下肢

,止于足小趾部

,根據(jù)“經(jīng)脈所過,主治所及”之理

,昆侖穴可治療經(jīng)脈病[10]。

昆侖穴為膀胱經(jīng)之經(jīng)穴

,屬足太陽經(jīng)

,位于外踝后

,太溪為腎經(jīng)之原穴,屬足少陰經(jīng)

,位于內(nèi)踝后

,二穴陰陽相合

,表里相通

,相互配合治療難產(chǎn)[10]

。

昆侖穴配五行屬火

,應(yīng)于心

,膀胱經(jīng)經(jīng)別入于心,心藏神,故可治療神志病[10]

。

昆侖穴與內(nèi)踝后足少陰腎經(jīng)的太溪相對應(yīng)

,故相互配合以治療婦科病和踝關(guān)節(jié)病為主[10]

。

昆侖穴有疏風活絡(luò)作用。以其位于上也

,又以其為治頭病之總綱也

。竊唯百會之稱昆侖

,喻山之巔。本穴之稱昆侖

,喻山之麓也。更以本穴之氣貫于巔頂

,順勢下行猶昆侖之披瀝百川也

。故能治頭痛

、喘滿及胎衣不下諸癥也。揣本穴名義及所治各病

,則對本經(jīng)經(jīng)氣下貫有瀑然之勢矣

。[6]

5.10昆侖穴主治病證

昆侖穴主治頭項、腰腿

、膝脛等疾患:如頭痛目眩,目赤腫痛

,鼻塞鼻衄

,齒痛頰腫

,項背強痛

,腰痛如折

,腿股疼痛

,腘筋攣急

,腨跟痛

,浮腫,喘逆

,腹?jié)M

,大便難,瘧疾

,腳氣

,癲狂

,癇癥,女子難產(chǎn)

,胞衣不下

,頭痛,項強

,目眩

,鼻衄,肩背拘急

,腰痛,腳跟痛

,小兒癇證

,難產(chǎn),足跟腫痛

,外踝疼痛

,癲癇

,小兒癲癇,下肢麻痹或癱瘓

,坐骨神經(jīng)痛

,足踝關(guān)節(jié)及周圍軟組織疾患

,現(xiàn)代又多用昆侖穴治療神經(jīng)性頭痛

,甲狀腺腫大

,腰部軟組織損傷

,下肢癱瘓,踝關(guān)節(jié)及其周圍軟組織炎

,坐骨神經(jīng)痛

,眩暈

,膝關(guān)節(jié)炎

,踝關(guān)節(jié)扭傷,膝關(guān)節(jié)周圍軟組織疾病

,鼻出血,胎盤滯留

,痔瘡等。

昆侖穴主治頭項

、腰腿

、膝脛等疾患:如頭痛目眩

、目赤腫痛

、鼻塞鼻衄

、齒痛頰腫

、項背強痛

、腰痛如折

、腿股疼痛

、腘筋攣急、腨跟痛

、浮腫

、喘逆、腹?jié)M

、大便難、瘧疾、腳氣

、癲狂

、癇癥、女子難產(chǎn)

、胞衣不下等[3]

。

昆侖穴主治頭痛、項強

、目眩

、鼻衄

、瘧疾、肩背拘急

、腰痛、腳跟痛

、小兒癇證

、難產(chǎn)[9]

。

昆侖穴主治頭痛,目眩

,鼻衄

;項強,腰痛,足跟腫痛

,外踝疼痛

;難產(chǎn)

;癲癇[8]

。

昆侖穴主治頭痛

,目眩

,項強

,鼻衄,腰痛

,腳跟痛,小兒癲癇

,難產(chǎn)

,胞衣不下

,下肢麻痹或癱瘓;以及坐骨神經(jīng)痛

,足踝關(guān)節(jié)及周圍軟組織疾患等[4]

。

現(xiàn)代又多用昆侖穴治療神經(jīng)性頭痛

、甲狀腺腫大

、坐骨神經(jīng)痛、腰部軟組織損傷、下肢癱瘓

、踝關(guān)節(jié)及其周圍軟組織炎等[3]。

1. 精神神經(jīng)系統(tǒng)疾?div id="m50uktp" class="box-center"> 。鹤巧窠?jīng)痛

,神經(jīng)性頭痛,眩暈

;

2. 運動系統(tǒng)疾病:下肢癱瘓,膝關(guān)節(jié)炎

,踝關(guān)節(jié)扭傷,膝關(guān)節(jié)周圍軟組織疾?div id="4qifd00" class="flower right">

?div id="4qifd00" class="flower right">

;

3. 其它:甲狀腺腫大

,腳氣

,鼻出血

,胎盤滯留

,痔瘡

。

5.11刺灸法

5.11.1刺法 直刺0.5~0.8寸[8][9][3],也可深刺透太溪[8]

,局部有酸脹感[8]

,可向足趾放散[8]

。

直刺0.5~1寸[4]

。

注意:孕婦禁針[3]?div id="d48novz" class="flower left">

!夺樉拇蟪伞吩唬骸叭褘D刺之落胎

?div id="d48novz" class="flower left">

!?/p>

1.直刺0.5~1寸

,局部酸脹

,

;

2.深刺透太溪穴,針感可向足趾放散

;

3.向上斜刺2~3寸,局部酸脹

,針感擴散至足跟或足趾

,治療甲狀腺腫大

。

5.11.2灸法 可灸[3][8][9]

。

艾炷灸3~5壯

;或艾條灸5~10分鐘[4]

。

艾炷灸或溫針灸5~7壯,艾條灸10~20分鐘

。

5.12昆侖穴的配伍

昆侖配風池、后溪

,有清頭目安神志的作用

,主治頭痛

,驚癇

。

昆侖配風市

、陽陵泉

,有舒筋活血通絡(luò)的作用

,主治下肢痿痹。

昆侖配大椎

、百會

、后溪、風池

,治頭痛[8]。

昆侖配申脈

、丘墟

、解溪

、懸鐘

,治外踝扭傷[8]

。

昆侖配合谷、三陰交

、至陰

、足三里,治難產(chǎn)[8]

。

5.13文獻摘要

《針灸甲乙經(jīng)》:痙、脊強