手陽明大腸經(jīng):三間穴

穴位解析釋義

二間穴(間谷穴,聞谷穴,周谷穴):

1

、三間:三,概數(shù)

,與二相比稍大

。間,間隔

、間隙

。該穴名意指本穴的氣血物質(zhì)所處為比二間穴稍高的空間層次。

本穴物質(zhì)為二間穴傳來的天部清氣

,其性溫熱

,上行至三間后所處的天部位置較二間穴為高

,故名。

2

、少谷

、小谷:少與老相對、小與大相對

,皆言小之意

。谷,兩山之間的空隙也

。少谷

、小谷名意皆指本穴物質(zhì)所處的空間范圍較小。

3

、大腸經(jīng)俞穴

。俞,輸也

。大腸經(jīng)氣血由于有二間穴的散熱冷降

,在本穴處基本上無氣血物質(zhì)的升降變化,本穴只是起到了大腸經(jīng)氣血物質(zhì)的傳輸作用

,故為俞穴

。

4、本穴屬木

。屬木

,指本穴物質(zhì)表現(xiàn)出的五行屬性。本穴中的氣血物質(zhì)由于基本上無升降變化

,而在二間穴不斷提供氣血物質(zhì)的情況下

,穴內(nèi)的氣血物質(zhì)只是循大腸經(jīng)向上部的合谷穴橫向移傳,表現(xiàn)出風木的橫向運動特征

,故其屬木

。

附注:手陽明經(jīng)所注為 “輸” 。

三間穴意義:大腸經(jīng)氣血在稍高的天部層次形成風氣

。氣血特征:氣血物質(zhì)為天部橫行的風氣

,性溫熱。運行規(guī)律:穴內(nèi)物質(zhì)以橫行的風氣形式循大腸經(jīng)傳向合谷穴

。取穴

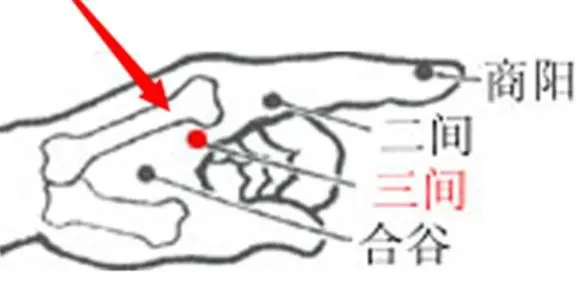

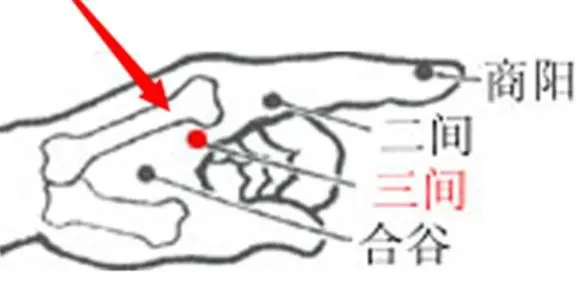

取穴方法:微握拳

,三間穴位于在手食指本節(jié)(第 2 掌指關節(jié))后,橈側(cè)凹陷處

。

手陽明大腸經(jīng)功能主治

主治疾?div id="m50uktp" class="box-center"> 。?

身熱頭痛、咽喉腫痛

、口干齒痛

、鼻衄目痛

;胸悶氣喘、腹脹腸鳴

、泄瀉痢疾

;肩臂疼痛、上肢癱瘓

;手指及手背腫痛

、手指屈伸不利。扁桃體炎

,牙痛

,三叉神經(jīng)痛

,急性結(jié)膜炎

,青光眼,手指腫痛

,肩關節(jié)周圍炎等

。

功效機制:清瀉陽明,通調(diào)腑氣

,通經(jīng)活絡 此穴是手陽明大腸經(jīng)脈氣所發(fā)

,具有清熱解毒、清瀉陽明火熱

、散解頭面風熱

、消腫止痛之功,可治療陽明熱盛

、風熱上擾的頭面五官疾患

;手陽明大腸經(jīng)循胸絡肺屬大腸,此穴通過清瀉陽明郁熱

,宣暢氣機

、通調(diào)腑氣的作用,可用于治療熱邪壅滯

、氣機不暢的胸悶氣喘

、腹脹腸鳴、泄瀉痢疾等

;此穴為大腸經(jīng)輸穴

,五行屬性屬木,木通肝氣

,性善條達

,通經(jīng)活絡、舒筋利節(jié)之力較強

,長于疏調(diào)手陽明大腸經(jīng)氣血

,治療上肢痿痹

、癱瘓;又因此穴位于手部掌指關節(jié)處

,能祛風除濕

、舒筋利節(jié),可治療手部腫痛

、麻木

、癱瘓等。

人體穴位配伍

腸鳴而泄:三間

、神闕

、水分(《神應經(jīng)》)。下片牙痛:三間

、承漿

、頰車、合谷

、列缺(《針灸逢源》)

。喉痹咽如哽:三間、陽溪(《備急千金要方》)

。頭熱鼻鼽衄:三間

、中管、偏歷

、厲兌

、承筋、京骨

、昆侖

、承山、飛揚

、隱白(《備急千金要方》)

。口干:三間

、少澤

、太沖(《針灸資生經(jīng)》)。目急痛:三間

、前谷(《圣濟總錄》)

。傷寒熱病:三間

、曲池

、合谷、關沖

、少沖

、委中

、太溪、間使(《楊敬齋針灸全書》)

。胸滿:三間

、經(jīng)渠、陽溪

、后溪

、間使、陽陵

、三里

、曲泉、足臨泣(《神應經(jīng)》)

。喘息:三間

、商陽(《神應經(jīng)》)。養(yǎng)生保健

艾灸:用艾條溫和灸5~20分鐘

,每天一次

,可緩解腹痛

、腹瀉

。

刮痧療法: 用角刮法垂直從上向下刮拭三間穴,力度適中

,出痧為度

,可改善咽喉腫痛等。

按摩療法:

用大拇指按揉三間穴100~200次

,每天堅持

,能防治咽喉及眼部疾病(用拇指指腹揉按三間穴

,每次1一3分鐘)

。

痔瘡疼痛難忍時,只要掐按三間

,就能快速止痛

,并有輔助治療的作用;還可對此穴進行熱水浴

,即將手放入45攝氏度左右的水中浸泡10分鐘左右

。另外,經(jīng)常用拇指指腹揉按三間

,每次1-3分鐘

,對調(diào)和脾胃,改善消化不良等癥有幫助

。

艾灸合谷穴,三間穴,內(nèi)庭穴,

內(nèi)庭穴是足陽明胃經(jīng)的滎穴

。滎穴可以說是熱癥

、上火的克星。如果有口臭

、便秘

、咽喉腫痛、牙痛

、腹脹

、吐酸水等不適時,可以多按內(nèi)庭穴.谷穴屬手陽明大腸經(jīng)

,并且中醫(yī)講“肺與大腸相表里”

。如果有牙疼、耳鳴

、眼睛紅腫

、鼻出血、頭痛

、咽喉腫痛

、便秘、發(fā)熱

、口干

,或者臉上的青春痘一個接一個不停地往外冒,就可以按合谷穴來消消火

。三間穴屬于手陽明大腸經(jīng),

治療發(fā)熱

、目痛、牙痛

、咽喉腫痛

、唇焦口干、氣喘

、腹部疼痛

、消化不良、手部腫痛等. 按摩三間穴可以:利咽

、泄熱止痛

七個穴位治療肩周炎

這里指的是五十肩、凍結(jié)肩、凝結(jié)肩

。如果是頸肩綜合征所選穴是不同的

。

肩前部的疼痛取魚際穴

肩外側(cè)的疼痛取三間穴

肩后側(cè)的疼痛取后溪穴

抬不上的取肩髃穴

后背不了的取天宗穴

肩外后側(cè)的疼痛取中渚穴

肩重不能舉取肩髎穴

按摩肩髃穴的作用與好處

緩解治療肩臂疼、肩關節(jié)周圍炎

、上肢不遂

、項強、瘰疬、癮疹等

,肩髃穴位的位置具體在哪里呢

,怎么找?

本文圖解肩髃穴位位置圖和具體按摩手法。 【肩髃穴】(Jianyuxue)經(jīng)穴名。 出《針灸甲乙經(jīng)》。屬手陽明大腸經(jīng)

。手陽明

、陽蹻之會。別名:中肩井

、扁骨

、偏骨、尚骨

、偏肩

、髃骨。

【名解】 “髃”

,骨間凹陷的意思

。因為此穴位于間端關節(jié)的凹陷處,故名“肩髃穴”

。

【主治病癥】 肩周炎

、中風、偏癱

、高血壓

、多汗癥、手臂無力

、肩臂疼痛,手臂攣急

,肩痛

,上肢不遂等。

中醫(yī)病癥: 肩臂痛

,半身不遂

,手臂攣痛,不能上舉

,手背紅腫

,四肢熱,癭氣

,乳癰等

。

西醫(yī)病癥: 急性腦血管病后遺癥,高血壓病,肩周炎

,乳腺炎

,蕁麻疹等。

【配伍應用】

背及肩臂腫痛: 肩髃

、風門

、中渚、大杼(《針灸大成》)

。

臂細無力

,手不得向頭:肩髃、臂臑(《針灸大成》)

。

半身不遂: 肩髃

、曲池、列缺

、合谷

、手三里、環(huán)跳

、風市

、委中、絕骨

、丘墟

、陽陵泉、昆侖

、照海(《神應經(jīng)》)

。

隱疹: 肩髃、曲池

、合谷

、曲澤、手三里

、環(huán)跳(《針灸逢源》)

。

瘰疬: 肩髃、支溝

、足三里

、手三里(《簡易普濟良方》)。

癭氣: 肩髃

、大空(《世醫(yī)得效方》)

。

保健 養(yǎng)生 : 平時多用手掌大魚際處搓搓肩髃或者用中指指腹點揉肩髃,可預防關節(jié)炎

。

【作用功效】肩髃穴

,通利關節(jié) 疏散風熱

、舒筋活絡,祛風活血

,消腫散結(jié)

。疏散經(jīng)絡風濕,清泄陽明氣火

,祛邪解熱

。

【保健原理】肩髃穴屬于手陽明大腸經(jīng)。堅持按壓

,可疏風活絡

、調(diào)和氣血。疏經(jīng)利節(jié)

,祛風通絡

、理氣化痰 此穴屬手陽明大腸經(jīng),位于肩關節(jié)

,并與陽蹺脈相交會

,故疏經(jīng)活絡、通利關節(jié)的作用甚強

,為治療上肢痛

、麻、涼

、癱諸疾要穴;此穴還具有祛風通絡

、清熱止癢 的作用,可治療外感風邪或風與血分之熱相搏于肌膚之間所致的風熱癮疹;此穴的通經(jīng)理氣

、化痰散結(jié)的作用可用于治療瘰疬

、癭氣。

【天宗穴位位置圖】

【圖解天宗穴位的位置】

天宗穴的位置: 位于肩胛部

,當岡下窩中央凹陷處

,與第四胸椎相平

取穴方法: 左手搭上右肩,左手掌貼在右肩膀二分之一處

,中指指尖位置即是

。

穴位解剖: 在岡下窩中央岡下肌中;有旋肩胛動、靜脈肌支;布有肩胛神經(jīng)

。

點擊查看:同身寸法》》【1寸

、2寸

、3寸取穴比量方法示范圖】

穴名解說:

天宗穴

,出處《針灸甲乙經(jīng)》

、《靈樞·經(jīng)脈》

,

屬: 手太陽小腸經(jīng)

。

作用: 散風

、舒筋

、止痛。

天宗穴: 天

,穴內(nèi)氣血運行的部位為天部也

。宗,祖廟

、宗仰

、朝見之意。該穴名意指小腸經(jīng)氣血由此氣化上行天部

。本穴物質(zhì)為臑俞穴傳來的冷降地部經(jīng)水

,至本穴后經(jīng)水復又氣化上行天部,如向天部朝見之狀

,故名

穴位含義: 小腸經(jīng)地部經(jīng)水在此氣化上行天部

。

功能作用: 生發(fā)陽氣。

【按摩天宗穴位的作用與好處】

1

、治療肩膀酸痛

、五十肩、氣喘

、乳癰

、肩部疾病等;

2

、緩解肩關節(jié)周圍肌肉勞累

、促進氣血運行,豐胸美乳

、對于預防乳腺增生效果很好

。

臨床運用: 現(xiàn)代常用于治療肩胛部疼痛、肩關節(jié)周圍炎

、慢性支氣管炎等

。

穴位配伍: 配肩外俞穴治肩胛痛;配膻中穴

、足三里穴治乳癰

。配秉風主治肩胛疼痛。

1

、《針灸甲乙經(jīng)》:"肩重

,肘臂痛不可舉,天宗主之

。"

2

、《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》:"肩胛痛,臂肘外后廉痛

,頰頷腫

。"

【穴位療法及注意事項】

按摩天宗穴的手法: 用雙手

,由頸下過肩,以中指的指腹按揉天宗穴位

,如果可以正坐或者俯臥

,可以請他人用雙手大拇指的指腹垂直按揉穴位,穴位處有脹

、酸

,痛感,先左后右

,每次各按揉穴位大約1—3分鐘

,也可以雙側(cè)穴位同時按揉。刮痧也是可以的

。

療法原則 :寒則補之灸之

,熱則瀉之或水針。

刺法: 直刺或斜刺0.5~1寸

,局部酸脹

,針感穿過肩胛傳導至手指。遇到阻力不可強行進針

。

灸法: 艾炷灸或溫針灸3~5壯

,艾條灸10~15分鐘。

肩髎穴在肩部于肩髃穴后方

,當臂外展時

,于肩峰后下方呈現(xiàn)凹陷處。

肩髎在肩部于肩髃穴后方

,當臂外展時

,于肩峰后下方呈現(xiàn)凹陷處。

肩髎穴位于肩部

,肩關節(jié)的后方

,當胳膊向外展開時在肩部前后各有一個“小窩”,后面那個位置就相當于肩髎的位置

。

在肩峰的后下方

,三角肌中,深部有小圓肌

、大圓

肌和背闊肌腱

;有旋肱后動、靜脈分布

;布有鎖骨上外側(cè)神經(jīng)

、腋神經(jīng)、肩胛下神經(jīng)

。

主治疾病

①臂痛

,肩重不能舉。

②脅肋疼痛

。

肩髎穴隸屬手少陽三焦經(jīng)

。該穴名意指三焦經(jīng)經(jīng)氣在此化雨冷降歸于地部。有祛風濕

,同經(jīng)絡的功效

。肩髎穴還可以治療肩周炎。

推拿手法:

1

,屈肘甩手

,患者背部靠墻站立,或仰臥在床上

,上臂貼身

,屈肘,以肘點作為支點

,進行外旋活動

。

2,體后拉手

,患者自然站立

,在患側(cè)上肢內(nèi)旋并向后伸的姿勢下,健側(cè)手拉患側(cè)手或腕部

,逐步拉向健側(cè)并向上牽拉

。

3,展臂站立

,患者上肢自然下垂

,雙臂伸直,手心向下緩緩外展

,向上用力抬起

,到最大限度后停10分鐘,然后回原處

,反復進行

。

4,后伸摸棘

,患者自然站立

,在患側(cè)上肢內(nèi)旋并向后伸的姿勢下,屈肘

,屈腕

,中指指腹觸摸脊柱棘突,由下逐漸向上至最大限度后呆住不動

,2分鐘后再緩緩向下回原處

,反復進行

,逐漸增加高度。

5

,頭枕雙手

,患者仰臥位,兩手十指交叉

,掌心向上

,放在頭后部(枕部),先使兩肘盡量內(nèi)收

,然后再盡量外展

。

6,懸肩

,患者站立

,患肢自然下垂,肘部伸直

,患臂由前向上向后劃圈

,幅度由小到大,反復數(shù)遍

。

上面6個動作不必每次都做完

,可以根據(jù)個人的具體情況選擇交替鍛煉,每天3~5次

,一般每個動作做30次左右

,多者不限,只要持之以恒

,對肩周炎的防治會大有益處

。

肩髎-體表圖(點擊放大)

[定位] 在肩部,肩髃后方

,肩峰后下方

,當臂外展時,于肩髃穴后下方呈現(xiàn)凹陷處

。

[解剖] 在肩峰的后下緣

,三角肌中;有旋肱后動脈肌支

;布有腋神經(jīng)的肌支

。

[主治] 臂痛,肩重不能舉

。

[操作] 直刺0.5~1.5寸

。

[配伍] 配天宗、曲垣治療肩背疼痛;配肩井

、天池

、養(yǎng)老治上肢不遂、肩周炎

。

操作方法:

向肩關節(jié)直刺1-1.5寸

。

現(xiàn)代常用于治療肩關節(jié)周圍炎、中風偏癱等

。配曲池、肩髃主治肩臂痛

;配外關

、章門主治肋間神經(jīng)痛。

靜脈所過,主治所及

,滎輸治外徑,合治內(nèi)腑

,肩前部位疼痛取魚際穴

,肩前部是肺經(jīng)的循行線路。魚際穴是太陰肺經(jīng)滎穴

。

肩外側(cè)的疼痛取三間穴

,肩外側(cè)是大腸經(jīng)的循行線路,三間穴是手陽明大腸經(jīng)經(jīng)的輸穴

,

肩后側(cè)的疼痛取后溪穴,肩后側(cè)是手太陽經(jīng)小腸經(jīng)的循行線路,后溪是手太陽小腸經(jīng)的輸穴

。

還有:肩外后側(cè)的疼痛取中渚穴 ,肩外后側(cè)是手少陽三焦經(jīng)的循行線路。中渚是少陽經(jīng)的輸穴

。

中渚穴(zhōng zhǔ xué) , 是手少陽三焦經(jīng)的常用腧穴之一,位于手背部

,當?shù)?掌指關節(jié)的后方

,第4、5掌骨間凹陷處

,下為第4骨間背側(cè)肌;有手背靜脈網(wǎng)

、掌背動脈分布;布有尺神經(jīng)皮支和尺神經(jīng)肌支。

主治: 頭痛

、目赤

、耳鳴、耳鳴

、耳聾

、喉痹等頭面五官疾患

;肩、背

、肘

、臂疼痛麻木,手指不能屈伸;熱病

。

操作方法: 直刺0.3~0.5寸

。

2.1壯,壯趾征兇孚窮盡,拔苗助長秋荒蕪

大壯卦

,在12月中

,二月,有驚蟄

,春分兩節(jié)氣

,在人12經(jīng)為手陽明大腸經(jīng)。一天時間為卯時(5點到7點)

,方向東

,震,肖卯兔

手陽明大腸經(jīng)從食指末端起始