《中庸》是中國古代論述人生修養(yǎng)境界的一部道德哲學專著

《中庸》是一本論述如何達到儒家最高道德修養(yǎng)標準的條件和方法的書

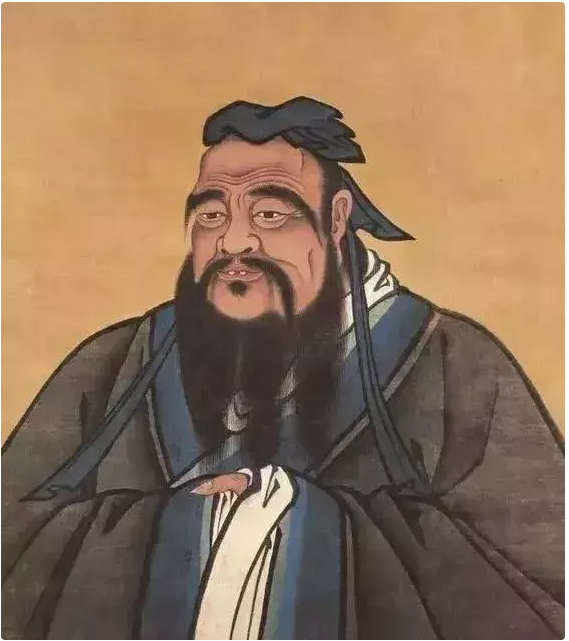

,是儒家經(jīng)典之一,更是邁進儒學殿堂的金鑰匙。對于“誠”這一概念,先秦儒家各個時期都對其有所提及,如孔子云:“民無信不立”,孟子云:“誠者天之道也,思誠者人之道也”,但只有《中庸》將“誠”上升至哲學意義上,進行了高度的闡述和概括。除此外

,《中庸》還對君子的定義給出了全面而富有道德建設意義的解釋。人是世界上最寶貴的因素

,世界上什么事都是人干出來的。但是,人是有差別的,不同品質(zhì)的人干事的結果就不一樣。一般而言,好人干好事,壞人干壞事,尤其治國平天下這樣的大事,必須由好人來負責。儒家認為,這樣的好人就是圣人和君子。圣人的要求很高,一般人很難做到,儒家理想而現(xiàn)實的人格實際是君子?div id="4qifd00" class="flower right">《中庸》認為實施中庸之道所依托的主體是君子,一個人把自己管理好了

,做到真善美,品格高尚,然后才能治國、平天下。這種培育人的品德的價值觀可以引導現(xiàn)代的人們樹立正確的三觀,幫助我們規(guī)避人性中的惡,做一個更好更有德性的人。為了更好的了解此書,特意整理了幾個核心要點(這些只是整本書的冰山一角),供大家學習參考

。

子曰,好學近乎知。力行近乎仁。知恥近乎勇。知斯三者,則知所以修身。知所以修身,則知所以治人。知所以治人,則知所以治天下國家矣。

譯文:

孔子說,喜愛學習就接近智慧了

,盡力去實行就接近仁愛了,知曉羞恥就接近英勇了。知道這三點,就知道如何修養(yǎng)德行;知道怎樣修養(yǎng)德行,就知道怎樣治理人,知道怎樣治理人,就知道怎樣治理國家了。子思曰:“天命之謂性;率性之謂道;修道之謂教。道也者,不可須臾離也?div id="jfovm50" class="index-wrap">!保ā吨杏埂さ诙徽隆罚?/strong>

順自然之理而趨

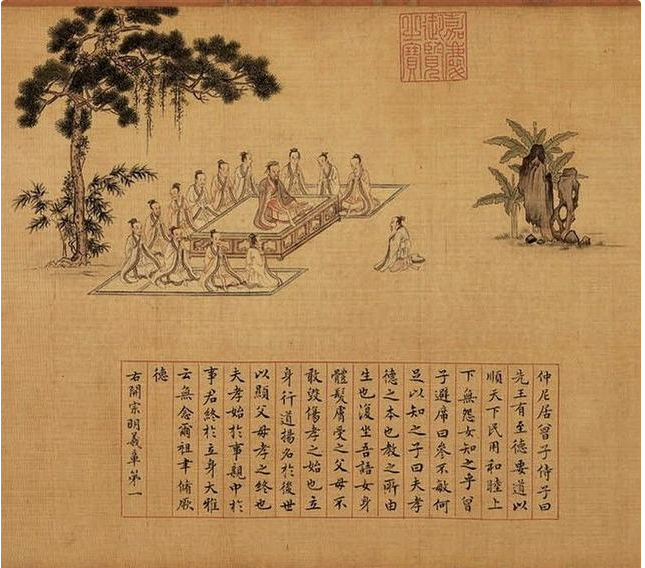

“唯天下至誠為能盡其性。能盡其性,則能盡人之性。能盡人之性,則能盡物之性。能盡物之性,則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育,則可以與天地參矣 “誠”是做人的學問 子曰:“大德 做人的最高境界是樹立德行。子曰:“大德 子思:“博學之,審問之 欲當大事,須是篤實 凡為天下國家有九經(jīng),曰:修身也、尊賢也、親親也、敬大臣也、體群臣也、子庶民也、來百工也、柔遠人也、懷諸侯也。修身,則道立。尊賢,則不惑。親親,則諸父昆弟不怨。敬大臣,則不眩。體群臣,則士之報禮重。子庶民,則百姓勸。來百工,則財用足。柔遠人,則四方歸之。懷諸侯,則天下畏之。 譯文: 治理天下和國家有九條原則 齊明盛服,非禮不動,所以修身也;去讒遠色,賤貨而貴德,所以勸賢也;尊其位,重其祿,同其好惡,所以勸親親也;官盛任使,所以勸大臣也;忠信重祿,所以勸士也;時使薄斂,所以勸百姓也;日省月試,既稟稱事 譯文: 像齋戒那樣凈心虔誠 凡事預則立 譯文: 任何事情,事先有預備就會成功 君子之道 這句話的意思是君子為人之道,平淡而不令人厭惡 在下位不獲乎上 譯文: 在下位的人,如果得不到在上位的人信任 子思曰:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和,天地位焉,萬物育焉?div id="4qifd00" class="flower right"> 中正則久恒,身直則參天 《禮記·中庸》記敘了孔子論述修身的方法 首先從好學 孔子是我國春秋末期的偉大教育家 孔子提出的很多修身方法和做人準則 本文地址:http://m.mcys1996.com/rujia/140946.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

!" onerror="nofind(this)" >

!" onerror="nofind(this)" >

,關鍵在一個“正”字" onerror="nofind(this)" >

,關鍵在一個“正”字" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >