足少陰腎經(jīng):交信穴

穴位解析釋義

交信穴又名內(nèi)筋穴

。

1

、交信

。交,交流

、交換也。信

,信息也。交信名意指腎經(jīng)經(jīng)氣由此交于三隊(duì)交穴

。本穴物質(zhì)為復(fù)溜穴傳來的水濕之氣

,因其吸熱揚(yáng)散而質(zhì)輕

,因此從本穴外走脾經(jīng)氣血所在的天部層次

,故名交信。

2

、內(nèi)筋。內(nèi)

,與外相對(duì)

,指本穴交于三陰交穴的氣血物質(zhì)來自于腎經(jīng)所處的內(nèi)部

。筋

,肝風(fēng)也

。內(nèi)筋名意指本穴氣血以風(fēng)氣的形式由內(nèi)向外傳輸

。理同交信名解。

3

、陰蹺脈郄穴。郄

,孔隙也。本穴既為腎經(jīng)之穴同時(shí)又為陰蹺脈之穴

,但由于本穴氣血為涼濕水氣

,外傳脾經(jīng)的氣血是吸熱后的氣血,量不多

,如從孔隙中外出一般,故為陰蹺脈郄穴

。

氣血特征:氣血物質(zhì)為水濕之氣。

運(yùn)行規(guī)律:吸熱后橫向外走三陰交穴

。

功能作用:外散寒冷水濕

。

穴義:腎經(jīng)經(jīng)氣由此交于三陰交穴

。

取穴

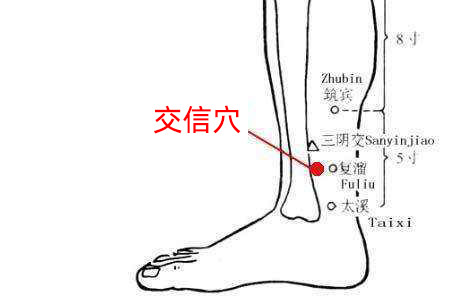

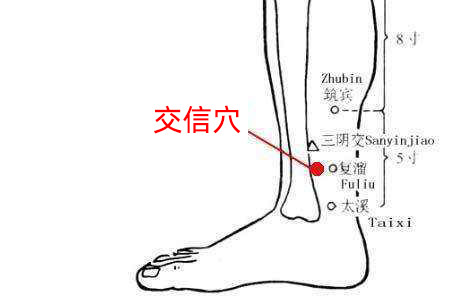

交信穴 人體穴位圖交信穴歸屬足少陰腎經(jīng)

,位于小腿內(nèi)側(cè),當(dāng)太溪穴直上2寸

,復(fù)溜穴前0.5寸,脛骨內(nèi)側(cè)緣的后方

。

取穴方法:正坐或仰臥位,在太溪上2寸

,當(dāng)復(fù)溜與脛骨內(nèi)側(cè)面后緣之間處取穴

。在脛骨后肌

、趾長(zhǎng)屈肌

、拇長(zhǎng)屈肌之間。

功能主治

作用功效:交信穴

,益腎調(diào)經(jīng),調(diào)理二便

。

主治病癥:

月經(jīng)不調(diào)

、痛經(jīng)

、帶下

、閉經(jīng)

、崩漏

、陰癢,陰挺等婦科病證;腹痛

,腹瀉

、泄瀉,瀉痢赤白

、大便難;小便不利,水腫;睪丸腫痛

,疝氣;膝

、股

、腘內(nèi)側(cè)痛

。

穴位配伍交信穴配太沖穴、血海穴

、地機(jī)穴治崩漏;交信穴配陰陵泉穴治五淋

;交信穴配中都穴治疝氣;交信穴配中極穴治癃閉

;交信穴配關(guān)元穴

、三陰交穴治婦科疾患之月經(jīng)不調(diào);交信穴配關(guān)元穴治陰挺

。配百會(huì)、關(guān)元

,有升陽益氣固脫的作用,主治子宮脫垂

,崩漏

。配水道

、地機(jī)

,有健脾胃,理胞宮的作用

,主治月經(jīng)不調(diào),赤白帶下

。臨床應(yīng)用:現(xiàn)代常用于治療月經(jīng)不調(diào)

、腎炎、睪丸炎

、尿路感染等

。

養(yǎng)生保健

治法原則:寒則先瀉后補(bǔ)或補(bǔ)之灸之

,熱則瀉之

。

艾灸法:交信穴,艾條灸5-10分鐘

,交信穴,艾炷灸3-5壯

。

陰蹺脈簡(jiǎn)介

目錄1拼音2概述3陰蹻脈循行路徑4陰蹻脈交會(huì)腧穴5陰蹻脈經(jīng)脈病6參考資料附:1古籍中的陰蹺脈這是一個(gè)重定向條目

,共享了陰蹻脈的內(nèi)容

。為方便閱讀,下文中的陰蹻脈 已經(jīng)自動(dòng)替換為陰蹺脈

,可點(diǎn)此恢復(fù)原貌 ,或使用備注方式展現(xiàn) 1拼音 yīn qiāo mài

2概述 陰蹺脈(Yin Heel Channel[1]

、Yin Heel Vessel[1])為奇經(jīng)八脈之一[2][3]

。出《

黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·寒熱病》

。以其足所行系循行陰經(jīng)

,為足少陰腎經(jīng)之別脈也。足少陰腎經(jīng)的照海穴與本脈脈氣相通[3]

。陰蹺脈主要病候?yàn)槎嗝摺Ⅰ][4]

。

以其足所行系循行陰經(jīng),為足少陰腎經(jīng)之別脈也

。

3陰蹺脈循行路徑

陰蹺脈循行路徑

《中醫(yī)藥學(xué)名詞(2004)》:陰蹻脈起于內(nèi)踝下照海穴

,經(jīng)過內(nèi)踝后

,沿下肢內(nèi)側(cè)上行

,經(jīng) *** ,沿腹

、胸進(jìn)入缺盆,再上行

,出人迎穴之前

,經(jīng)鼻旁,到目?jī)?nèi)眥

,與手足太陽經(jīng)

、陽蹺脈會(huì)合[5]

。

《中醫(yī)大辭典》:其循行路線

,據(jù)《難經(jīng)·二十八難》載:“陰蹺脈者,亦起于跟中

,循內(nèi)踝上行,至咽喉

,交貫沖脈?div id="m50uktp" class="box-center"> !庇帧饵S帝內(nèi)經(jīng)靈樞·脈度》:“(陰)蹻脈者

,少陰之別,起于然骨之后

,上內(nèi)踝之上,直上循陰股

,入陰

,上循胸里,入缺盆

,上出人迎之前

,入頄,屬目?jī)?nèi)眥

。合于太陽、陽蹻而上行

。”本脈自然骨(舟骨粗?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。┖蠓降恼蘸Qㄆ鹗?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,經(jīng)過內(nèi)踝,沿下肢內(nèi)側(cè)向上

,進(jìn)入 *** ,向上沿著胸腔里面,入于缺盆(鎖骨上窩)

,再上行,從結(jié)喉旁人迎穴的前邊出來

,經(jīng)顴部?jī)?nèi)側(cè)

,到目?jī)?nèi)眥

,與太陽

、陽蹻脈相會(huì)[2]。

《中國針灸學(xué)詞典》:本脈的循行路線

,據(jù)《難經(jīng)》記載:起于足少陰腎經(jīng)的照海穴,經(jīng)內(nèi)踝后和腿股內(nèi)側(cè)向上循行

,進(jìn)入 ***

,再上行經(jīng)胸到缺盆

,沿喉嚨走在人迎(頸動(dòng)脈搏動(dòng)處)的前面,經(jīng)顴部到達(dá)內(nèi)眼角

,與足太陽膀胱經(jīng)、陽蹻脈相并上行到腦[3]

。

陰蹻脈起于跟中

,內(nèi)踝前端大骨下陷中間之然谷穴

,循內(nèi)踝上行腹股、陰器

、胸腹

,再上行至咽喉

,并至睛明穴,亦會(huì)于足太陽膀胱經(jīng)

。

(1)足少陰腎經(jīng)部分:陰蹻脈起于足少陰腎經(jīng)之然谷穴,即在內(nèi)踝前端

,大骨下陷中間。從然谷穴循內(nèi)踝下一寸照海穴

,再由照海穴直上三寸至交信穴

,從此循陰股鼠蹊處,入生殖器后而上行入腹胸里

。

(2)足陽明胃經(jīng)部分:陰蹻脈入腹胸處上行后

,轉(zhuǎn)循足陽明胃經(jīng),上行至鎖骨上緣中點(diǎn)

,下對(duì) *** 中線之缺盆穴,經(jīng)結(jié)喉旁

,頸動(dòng)脈后之人迎穴之前

,再上行入頄鼻旁

。

(3)足太陽膀胱經(jīng)

、陽蹺部分:陰蹻脈上行至頄鼻旁

,屬目?jī)?nèi)眥后

,再往外出曲宛而出,再入睛明穴

。在此與足太陽膀胱經(jīng)與陽蹺之上行氣一起還回,此功能即作為濡潤眼睛之用

。故知陰蹻脈氣

,若不能與陽蹺脈氣

,并榮于眼睛

,則造成眼睛不能合閉。

奇經(jīng)陰蹻脈經(jīng)筋圖

《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·脈度》:“(陰)蹻脈者

,上陰之別

,起于然骨之后

,上內(nèi)踝之上

,直上循陰服

;入陰

,上循胸里,入缺盆

;上出人迎之前,入頄

,屬目?jī)?nèi)眥

。合于太陽、陽蹻而上行

?div id="d48novz" class="flower left">

!痹撁}主要分布在腹部和頸部,其功能為交通一身陰陽之氣

,關(guān)系到人的活動(dòng)與睡眠。

循行路線:起于跟中

上內(nèi)踝之上

直上循陰股入陰

上循胸腹

入缺盆

上出人迎之前

入頄

屬目?jī)?nèi)眥

奇經(jīng)陰蹻脈經(jīng)別循行路徑圖

陰蹻脈 4陰蹺脈交會(huì)腧穴 陰蹺脈交會(huì)腧穴有照海

、交信(足少陰腎經(jīng))、睛明(足太陽膀胱經(jīng))[4]

。

陰蹺脈腧穴總圖

5陰蹺脈經(jīng)脈病 陰蹺脈發(fā)生病變

,主要表現(xiàn)為嗜睡等[2]

。

陰蹺脈主要病候?yàn)槎嗝?div id="d48novz" class="flower left">

、癃閉[4]。

陰蹺脈病變主要表現(xiàn)為肢體外側(cè)的肌肉弛緩而內(nèi)側(cè)拘急

,以及嗜睡等。

患陰蹻脈疾病者

,有下列病候:陽氣不足

,陰氣偏盛

,常常多眠。

十二正經(jīng) 之 足少陰腎經(jīng)

足少陰腎經(jīng)

,是歸屬腎臟、聯(lián)絡(luò)膀胱的經(jīng)脈

,其大致走行是從腳走向胸腹部

。起始于足小趾之下,斜走足心到達(dá)足底涌泉穴

,向足內(nèi)側(cè)循行,從足內(nèi)側(cè)舟骨粗隆前下方出來

,沿著內(nèi)踝之后

,分支進(jìn)入腳跟肌腱

,而后沿著小腿內(nèi)側(cè)上行,經(jīng)過腘窩內(nèi)側(cè)

,上行大腿內(nèi)側(cè),通過脊柱

,向內(nèi)穿行

,進(jìn)入腎臟系統(tǒng),絡(luò)屬于膀胱

。腹部上行主經(jīng)脈從腎臟出發(fā),向上通過膈肌

,進(jìn)入肺中,沿著喉嚨

,夾舌根旁

,通向廉泉穴。胸部支脈

,從肺臟出來,聯(lián)絡(luò)心

,流注于胸中

,在胸部接續(xù)于手厥陰心包經(jīng)。

腎經(jīng)是十二經(jīng)脈中聯(lián)絡(luò)臟腑最多的經(jīng)脈

。本經(jīng)出現(xiàn)異常

,則會(huì)出現(xiàn):口熱

、舌干燥

、咽部腫痛、氣息上逆

、心內(nèi)煩躁不安、黃疸

、腹瀉

、腰背痛、大腿內(nèi)側(cè)及小腿內(nèi)側(cè)痿痹

、足心發(fā)冷發(fā)熱等。

足少陰腎經(jīng)的絡(luò)脈——大鐘

,位于內(nèi)踝后側(cè)繞行于足跟部

,于此處走向表里經(jīng)膀胱經(jīng)

。

涌泉穴,是腎經(jīng)的第一個(gè)穴位

,由穴名就可以知道:如涌水之水泉,具有回陽救逆

、醒神開竅的功效

。能夠治療頂心頭痛、癲狂

、眩暈、昏迷

、小兒驚風(fēng)

、失眠

、便秘

、小便不利、足心熱等疾病

。穴位位于足心,此處足底筋膜較厚

,針刺時(shí)較痛,故而臨床上常選用艾灸涌泉穴進(jìn)行治療

,具有引火歸元的功效

。

太溪穴,是腎經(jīng)的原穴

,是腎經(jīng)經(jīng)脈之氣匯聚的地方,穴如大的溝溪

,當(dāng)內(nèi)踝尖與跟腱之間的凹陷中。具有滋陰清熱

、補(bǔ)益腎氣的作用。腎氣強(qiáng)盛則腰骨強(qiáng)壯

,故而能治療腰腿酸軟

。同時(shí)還能治療遺精

、遺尿

、月經(jīng)不調(diào)

、失眠

、消渴

、陽痿等癥。

照海穴

,是八脈交會(huì)穴之一,通于陰蹺脈

,陰蹺脈具有司眼瞼開闔的功效,故而照海穴能通陰蹺而司眼瞼開闔

,治療失眠的要穴

。穴位位于內(nèi)踝尖正下方的凹陷,可以治療目赤腫痛

、失眠、癇癥

、小便頻數(shù)

、帶下

、陰挺

、咽喉疾病。

人體的經(jīng)脈以及各經(jīng)脈包含的學(xué)位名稱

太陰肺經(jīng)

陽明大腸經(jīng)

厥陰心包經(jīng)

少陽三焦經(jīng)

少陰心經(jīng)

太陽小腸經(jīng)

太陰脾經(jīng)

陽明胃經(jīng)

厥陰肝經(jīng)

少陽膽經(jīng)

少陰腎經(jīng)

太陽膀胱經(jīng) 手太陰肺經(jīng)(11穴):中府

、云門、天府

、俠白

、尺澤

、孔最

、列缺、經(jīng)渠

、太淵、魚際

、少商

。

手陽明大腸經(jīng)(20穴):商陽

、二間

、三間

、合谷

、陽溪

、偏歷、溫溜

、下廉、上廉

、手三里

、曲池

、肘髎

、手五里、臂臑

、肩髃。巨骨

、天鼎

、扶突

、口禾髎

、迎香。

足陽明胃經(jīng)((45穴):承泣

、四白、巨髎

,地倉

、大迎

、頰車

、下關(guān)、頭維

、人迎、水突

、氣舍、缺盆

、氣戶

、庫房、屋翳

、膺窗

、乳中

、乳根

、不容、承滿

、梁門、關(guān)門

、太乙

、滑肉門

、天樞

、外陵、大巨

、水道、歸來

、氣沖

、脾關(guān)

、伏兔

、陰市、梁丘

、犢鼻、足三里

、上巨虛

、條口

、下巨虛

、豐隆、解溪

、沖陽

、陷谷、內(nèi)庭

、厲兌

。

足太陰脾經(jīng)(21穴):隱白*

、大都

、太白、公孫

、商丘、三陰交

、漏谷

、地機(jī)

、陰陵泉

、血海、箕門

、沖門、府舍

、腹結(jié)

、大橫

、腹哀

、食竇、天溪

、胸鄉(xiāng)、周榮

、大包

。

手少陰心經(jīng)(9穴):極泉、青靈

、少海、靈道

、通里

、陰郄

、神門

、少府、少?zèng)_

。

手太陽小腸經(jīng)(19穴):少澤

、前谷、后溪

、腕骨

、陽谷

、養(yǎng)老、支正

、小海、肩貞

、臑俞

、天宗

、秉風(fēng)

、曲垣、肩外俞

、肩中俞、天窗

、天容

、顴髎

、聽宮

。

足太陽膀胱經(jīng)(67穴):睛明、攢竹

、眉沖、曲差

、五處

、承光

、通天

、絡(luò)卻、玉枕

、天柱、大杼、風(fēng)門

、肺俞

、厥陰俞

、心俞

、督俞、膈俞

、肝俞、膽俞

、脾俞

、胃俞

、三焦俞

、腎俞、氣海俞

、大腸俞、關(guān)元俞

、小腸俞

、膀胱俞·

、中膂俞

、白環(huán)俞、上醪

、次醪、中醪

、下楞

、會(huì)陰

、承扶

、殷門、浮郄

、委陽、委中

、附分

、魄戶、膏肓

、神堂

、諳 、膈關(guān)

、魂門、陽綱

、意舍

、胃?jìng)}

、肓門、志室

、胞肓、秩邊

、合陽

、承筋、承山

、飛揚(yáng)、跗陽

、昆侖

、仆參

、申脈

、金門、京骨

、束骨、足通谷

、至陰*

。

足少陰腎經(jīng)(27穴):涌泉、然谷

、太溪、大鐘

、水泉

、照海、復(fù)溜

、交信

、筑賓

、陰谷

、橫骨、大赫

、氣穴、四滿

、中注

、肓俞、商曲

、石關(guān)、陰都

、腹通谷

、幽門

、步廊

、神封、靈墟

、神藏、或中

、俞府

。

手厥陰心包經(jīng)(9穴):天池

、天泉

、曲澤、郄門

、間使、內(nèi)關(guān)

、大陵

、勞宮

、中沖

。

手少陽三焦經(jīng)(23穴):關(guān)沖

、液門

、中渚

、陽池、外關(guān)

、支溝、會(huì)宗

、三陽絡(luò)

、四瀆

、天井

、清冷淵、消濼

、躇會(huì)、肩髎

、天髎、天牖

、翳風(fēng)、瘛脈

、顱息

、角孫

、耳門

、和髎、絲竹空

。

足少陽膽經(jīng)(44穴):瞳子髎、聽會(huì)

、上關(guān)

、頜厭、懸顱

、懸厘、曲鬢

、率谷

、天沖、浮白

、頭竅陰

、完骨

、本神

、陽白、頭臨泣

、目窗、正營

、承靈

、腦空、風(fēng)池

、肩井、淵腋

、輒筋

、日月

、京門

、帶脈、五樞

、維道

、居髎

、環(huán)跳、風(fēng)市

、中瀆、膝陽關(guān)

、陽陵泉

、陽交、外丘

、光明、陽輔

、懸鐘

、丘墟

、足臨泣、地五會(huì)

、俠溪、足竅陰

。

足厥陰肝經(jīng)(14穴):大敦

、行間、太沖

、中封、蠢溝

、中都

、膝關(guān)

、曲泉

、陰包、足五里

、陰廉、急脈

、章門

、期門

。

督脈(28穴):長(zhǎng)強(qiáng)

、腰俞

、腰陽關(guān)、命門

、懸樞

、脊中、中樞

、筋縮、至陽

、靈臺(tái)

、神道

、耳柱

、陶道

、大椎

、啞門

、風(fēng)府、腦戶

、強(qiáng)間、后頂

、百會(huì)*

、前頂

、 會(huì)

、上星、神庭

、素髎、水溝

、兌端

、齦交。

任脈(24穴):會(huì)陰