手少陽三焦經(jīng):肩髎穴

穴位解析釋義

肩:指穴在肩部也

。髎:孔隙也。肩髎名意指三焦經(jīng)經(jīng)氣在此化雨冷降歸于地部

。本穴物質(zhì)為臑會穴傳來的天部陽氣

,至本穴后因散熱吸濕而化為寒濕的水濕云氣

,水濕云氣冷降后歸于地部

,冷降的雨滴如從孔隙中漏落一般

,故名肩髎

。

為何稱之為肩關(guān)節(jié)的后孔呢?因為在穴位命名中,“髎”字就是孔洞的意思

,而在肩關(guān)節(jié)中

,側(cè)平舉手臂

,三角肌會有明顯的突起

,肩峰的前肌肉凹陷為大腸經(jīng)的肩髃

,而后肌肉凹陷就是三焦經(jīng)上肩髎

。

既是孔洞

,必是氣血之匯聚地

。但當(dāng)?shù)昧思缰苎讜r

,影響肢體活動的標(biāo)志性動作,就是手臂無法上舉

,這是因為氣血無法匯聚到肩髎這個孔洞里,沒有了良好的血供

,從而影響了肢體的活動,所以也就無法實現(xiàn)穴義所言:“肩髎

,名意指三焦經(jīng)經(jīng)氣在此化雨冷降歸于地部”

。

穴位含義:三焦經(jīng)經(jīng)氣在此化雨冷降歸于地部

。

運行規(guī)律:經(jīng)水循三焦經(jīng)下行

,水濕之氣吸熱后循三焦經(jīng)上行。

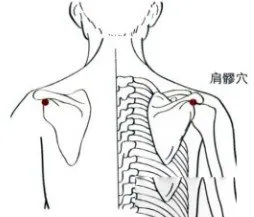

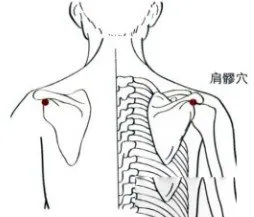

取穴

在肩部

,肩髃后方,當(dāng)臂外展時

,于肩峰后下方呈現(xiàn)凹陷處。

取穴方法:上臂外展平舉

,肩關(guān)節(jié)部即可出現(xiàn)兩個凹陷窩

,后面一個凹陷窩即肩髎穴

。

快速取穴:上臂垂直

,在鎖骨肩峰端后緣直下約2橫指處,當(dāng)肩峰與肱骨大結(jié)節(jié)之間

,按壓有酸脹感。

功能主治

功能作用:升清降濁

。

主治疾病:臂痛,肩重不能舉等

。

穴位配伍:

肩髎配天宗

、曲垣

,治肩背疼痛

;肩髎配肩井、天池

、養(yǎng)老,治上肢不遂

、肩周炎。肩髎配條口穴透承山

,肩髎透極泉穴

,治肩周炎

。肩髎配陽谷

、天宗,治臂痛

。肩髎配肩井、天宗

,有通經(jīng)活絡(luò)的作用,治肩重不能舉

。肩髎配風(fēng)池

、曲池,有疏風(fēng)泄熱

、調(diào)和營衛(wèi)的作用,治風(fēng)疹

。肩髎配外關(guān),章門

,有通絡(luò)止痛的作用

,治肋間神經(jīng)痛

。臨床運用:現(xiàn)常用于治療肩關(guān)節(jié)周圍炎

、中風(fēng)偏癱等

。

養(yǎng)生保健

艾灸法:艾條灸5-10分鐘

,艾柱灸3-5壯。

按摩法:

肩髎穴治療肩臂痛。

當(dāng)氣血無法順利地灌注到肩關(guān)節(jié)腔里時,上肢的活動就必然受限

,最初的感覺就是疼痛

。而中醫(yī)認為

,通則不痛

,痛則不通

,顯然這是因為供血不良所致

。而三焦經(jīng)就是人體的氣血大通道,因此

,一旦這個大通道受阻,必然會導(dǎo)致各器官的氣血供應(yīng)出現(xiàn)障礙

,所以

,只有打通這些通道

,恢復(fù)氣血供應(yīng)

,各器官才能正常的工作

。

按摩手法:用拇指

、食指和中指拿捏兩側(cè)肩髎穴,每天早晚各1次

,每次3~5分鐘。

手少陽三焦經(jīng)循行圖 手少陽三焦經(jīng)的作用

1 手少陽三焦經(jīng)循行圖起于無名指吃側(cè)端關(guān)沖穴

,向上沿?zé)o名指尺側(cè)至手腕背面外側(cè)(陽池穴),上行于上肢外側(cè)尺骨和橈骨之間

,通過肘尖

,沿上臂外側(cè)上行至肩部(肩髎穴)

,向前行入缺盆

,布于膻中,散絡(luò)心包,向下穿過膈肌

,依次屬上,中

,下三焦。

2 手少陽三焦經(jīng)循行分支膻中分支:從膻中分出

,向上出缺盆

,至肩部項后

,左右交會于大椎穴

,上行至項,沿耳后(翳風(fēng)穴)

,直上于耳上角,然后屈曲向下經(jīng)面頰部

,至目眶下。

耳部分支:從耳后翳風(fēng)穴分出

,進入耳中

,出走耳前

,經(jīng)上關(guān)穴前

,在面頰部與前一分支相交,至目外眥(瞳子髎穴)

,交于足少陽膽經(jīng)。

3 手少陽三焦經(jīng)的作用三焦是人體的最大一個腑

,主一身之氣

,說白了就是調(diào)氣的大通道

。三焦經(jīng)主內(nèi)分泌失調(diào)

,情志

,氣郁

,對于女性來說是一條非常重要的經(jīng)絡(luò),尤其對于更年期女性更為重要

。經(jīng)常按摩三焦經(jīng)穴位還有保健美容的功效

。心中有郁結(jié)之氣,情緒不穩(wěn)定

,都可以從三焦經(jīng)上來調(diào)節(jié)。

4 手少陽三焦經(jīng)主要分布穴位關(guān)沖:在無名指尺側(cè)指甲角旁約0.1寸

。有瀉熱開竅

,利咽喉之功

。

液門:握拳,在第四五指縫間

,指掌關(guān)節(jié)前凹陷中。有清頭目

,利三焦之功

。

中渚:握拳

,在手背第四五掌骨間

,液門穴后1寸

。有開竅明目

,清熱通絡(luò)之功。

陽池:腕背橫紋中

,指總伸肌腱尺側(cè)凹陷處。有祛風(fēng)散熱

,疏經(jīng)活絡(luò)之功

。

外關(guān):腕背橫紋上2寸,橈骨與尺骨之間

。有通經(jīng)活絡(luò),疏風(fēng)解表之功

。

支溝:腕背橫紋上3寸

,橈骨與尺骨之間

。有通關(guān)開竅

,活絡(luò)散瘀,調(diào)理臟腑

。

會宗 :支溝穴尺側(cè)約1寸

,尺骨橈側(cè)緣取穴。有清熱解郁

,疏通經(jīng)氣之功。

三陽絡(luò):在腕背橫紋上4寸

,橈骨與尺骨之間

。有通絡(luò)開竅

,鎮(zhèn)靜止痛之功

。

四瀆:尺骨鷹咀下5寸,尺骨與橈骨之間

。有清咽喉,通耳竅之功

。

天井:在尺骨鷹咀后上方,屈肘呈凹陷中

。有疏風(fēng)清熱

,通絡(luò)寧神之功。

清冷淵:屈肘

,天井穴上1寸。有疏風(fēng)散寒

,通絡(luò)止痛之功。

消濼:尺骨鷹咀與肩髎連線上

,清冷淵穴上3寸

。有疏經(jīng),活絡(luò)

,清熱之功。

臑會:在肩髎與尺骨鷹咀的連線上

,肩髎下3寸

,當(dāng)三角肌后緣

。有清胃熱

,通經(jīng)絡(luò),利關(guān)節(jié)之功

。

肩髎:肩峰后下方

,上臂外展,當(dāng)肩髃穴后寸許凹陷中

。有通經(jīng)活絡(luò),祛風(fēng)散濕之功

。

天髎:在肩井與曲垣穴連線的中點

,當(dāng)肩胛骨上角處

。有祛風(fēng)濕

,通經(jīng)絡(luò)之功

。

天牗:乳突后下方

,胸鎖乳突肌后緣,與天柱穴相平

。有祛頭風(fēng)之功

。

翳風(fēng):耳垂后方

,下頜角與乳突之間

。有散風(fēng)熱

,通絡(luò)開竅之功

。

瘛脈:在乳突之中央

,當(dāng)翳風(fēng)與角孫穴沿耳輪連線的下1/3與上2/3交接處

。有清熱解毒,鎮(zhèn)痛之功

。

顱息:耳后當(dāng)翳風(fēng)穴與角孫穴沿耳輪連線的上1/3與下2/3交界處。有散風(fēng)通竅

,鎮(zhèn)靜之功。

角孫:當(dāng)耳尖上的發(fā)際處

。有清頭明目

,疏風(fēng)通絡(luò)之功

。

耳門:耳屏上切跡強

,下頜骨髁狀突后緣凹陷中

,張口取穴

。有疏通經(jīng)絡(luò)

,開竅鎮(zhèn)驚之功。

禾髎:耳門前上方

,平耳廓根前鬢發(fā)后緣,當(dāng)顳淺動脈后方

。有祛風(fēng)通絡(luò)之功

。

絲竹空:在眉梢處的凹陷中

。有散風(fēng)止痛

,清頭明目

,平肝熄風(fēng)之功

。

三穴合稱“肩三穴”,治療肩關(guān)節(jié)病變

肩髃穴為手陽明大腸經(jīng)上的穴位,在肩部

,肩峰外側(cè)緣前端與肱骨大結(jié)節(jié)兩骨之間的凹陷中

。肩關(guān)節(jié)周圍除了肩髃穴外

,還有手少陽三焦經(jīng)的肩髎穴

。當(dāng)屈臂外展的時候

,在尖峰外側(cè)緣前后端會出現(xiàn)兩個凹陷

,前一個比較深的凹陷是肩髃穴,后面一個較深的凹陷是肩髎穴所在的位置

。在肩后部,腋后紋頭直上一寸是肩貞穴

, 三者合稱為“肩三穴”

,對于肩關(guān)節(jié)周圍的病變能起到較好的防治作用

。

“肩三穴”治療的肩部病變有何區(qū)別呢?

肩髃穴治療肩關(guān)節(jié)病變的程氏三才針法又是如何呢?

首先,我們一起了解肩髃穴名的含義

。

《針灸穴名解》中記載:“髃

,骨間陷隙也

。又同隅

,肩頭也。穴在尖端

,舉臂兩骨凹陷中,故名‘肩髃’

。兩骨間凹陷中

,即指肩峰外側(cè)緣前端與肱骨大結(jié)節(jié)兩骨前面的凹陷中

。

《千金翼方》中有記載:“又膊骨頭餡中

,平手取之”,舉臂的時候

,肩峰外側(cè)緣前后兩端出現(xiàn)兩個凹陷,前面一個凹陷即是肩髃穴

。

從古代文獻多是從肩髃的定位對穴名進行解釋。關(guān)于肩髃穴對肩臂部的疼痛

,上肢不遂的病變,古代文獻又是如何記載呢

?

《皇帝明堂經(jīng)》有記載:“主肩中熱,指臂痹痛”

,《千金翼方》中有:“主偏風(fēng)

,半身不遂。熱風(fēng)

,頭風(fēng),刺風(fēng)

,手不得向頭,捉物不得

,挽弓不開

,臂冷酸疼無力”

《千金要方》中有記載:“有甄權(quán)治偏風(fēng)不得挽弓:針肩髃一穴即得挽弓”,“凡顏色焦枯

,勞氣失精

,肩背痛,手不得上頭

,灸肩髃百壯”。

通過這幾篇文獻的記載

,說明

當(dāng)肩部出現(xiàn)疼痛,行動受限等癥狀的時候多選擇肩髃穴治療 ,或針刺

、或艾灸

,能起到較好的效果

。

肩部疼痛,上舉受限等癥狀最常見于肩周炎中

。肩周炎又稱為“漏肩風(fēng)”,多與體質(zhì)虛弱

,勞損

,風(fēng)寒侵襲肩部等因素有關(guān)系

。發(fā)作的時候主要表現(xiàn)為肩部疼痛

,酸痛,有的時候可以向整個上肢放射

,常常因為感受風(fēng)寒,天氣變化

,勞累后誘發(fā)加重,日輕夜重

,肩前

、后及外側(cè)均有壓痛。主動與被動外伸

、后伸、上舉等功能受限

。肩周炎的早期以疼痛為主要癥狀,后期以活動受限為主要癥狀,可伴肌肉萎縮

。

不同部位疼痛

,所屬的經(jīng)脈有差異

。如以肩前區(qū)疼痛為主

,后伸疼痛加劇,多為手陽明大腸經(jīng)證

;以肩外側(cè)疼痛為主,外展疼痛加劇

,多為手少陽三焦經(jīng)證

;以肩后側(cè)疼痛為主

,肩內(nèi)收時疼痛為主

,多為手太陽經(jīng)證。不管肩部疼痛屬于何種經(jīng)脈辨證

,都可以選擇肩髃穴治療,促進局部氣血循環(huán)

,尤其以手陽明大腸經(jīng)的肩部疼痛較好。

除了選擇肩髃穴外

,還可以配伍肩前

、肩髎、肩貞

、陽陵泉,肩部阿是穴等穴位

,因為肩髃、肩髎

、肩貞分別為手陽明、手少陽

、手太陽經(jīng)的穴位,阿是穴均為局部選穴

,配合遠端陽陵泉

,遠近配穴,可通過疏通局部經(jīng)絡(luò)氣血而起到止痛的作用

。此外

,手陽明大腸經(jīng)肩部疼痛還可以配伍合谷穴;手少陽經(jīng)肩部疼痛還可以加上外關(guān)穴

;手太陽經(jīng)的肩部疼痛還可以加上后溪。

操作的時候

,先針刺遠端的穴位

,行針后鼓勵患者活動肩關(guān)節(jié)

;肩部穴位的操作要求有強烈的針感

,可以加上灸法或者電針等治療。

手少陽三焦經(jīng)簡介

目錄1拼音2英文參考3概述4五行5表里經(jīng)脈6手少陽三焦經(jīng)屬絡(luò)的臟腑7手少陽三焦經(jīng)聯(lián)絡(luò)的器官8手少陽三焦經(jīng)循行路徑 8.1《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·經(jīng)脈》8.2《脈書·十一脈》8.3《中醫(yī)大辭典》8.4《中國針灸學(xué)詞典》8.5《中醫(yī)藥學(xué)名詞(2004)》 9手少陽三焦經(jīng)經(jīng)穴 9.1本經(jīng)腧穴9.2特定穴 9.2.1原穴9.2.2絡(luò)穴9.2.3郄穴9.2.4五輸穴9.2.5交會穴9.2.6八脈交會穴 9.3本9.4標(biāo) 10手少陽三焦經(jīng)經(jīng)脈病 10.1《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·經(jīng)脈》10.2《脈書·十一脈》10.3《中醫(yī)大辭典》10.4《中國針灸學(xué)詞典》 11手少陽三焦經(jīng)經(jīng)穴主治病證 11.1主治對比 12經(jīng)文互參13參考資料附:1古籍中的手少陽三焦經(jīng) 1拼音 shǒu shào yáng sān jiāo jīng

2英文參考 triplewarmer channel of hand shaoyang [湘雅醫(yī)學(xué)專業(yè)詞典]

Shaoyang Sanjiao Channel of Hand [中醫(yī)藥學(xué)名詞審定委員會.中醫(yī)藥學(xué)名詞(2004)]

Shaoyang Sanjiao Meridian of Hand [中醫(yī)藥學(xué)名詞審定委員會.中醫(yī)藥學(xué)名詞(2004)]

3概述 手少陽三焦經(jīng)為十二經(jīng)脈之一[1][2]

。代號SJ[2]。與手厥陰心包經(jīng)相為表里[1]

。五行屬(相)火[1]?div id="4qifd00" class="flower right">

!饵S帝內(nèi)經(jīng)靈樞·經(jīng)脈》:“三焦手少陽之脈

,起于小指次指之端

,上出兩指之間

,循手表腕,出臂外兩骨之間

,上貫肘,循臑外

,上肩

,而交出足少陽之后

,入缺盆

,布膻中,散絡(luò)心包

,下膈,循屬三焦

;其支者

,從膻中上出缺盆,上項

,系耳后上直

,出耳上角

,以屈下頰至䪼

;其支者,從耳后入耳中

,出走耳前,過客主人前

,交頰

,至目銳眥

?div id="d48novz" class="flower left">

!笔稚訇柸菇?jīng)起于無名指尺側(cè)端關(guān)沖穴,向上沿?zé)o名指尺側(cè)至手腕背面

,上行尺骨、橈骨之間

,通過肘尖

,沿上臂外側(cè)向上至肩部

,向前行入缺盆

,布于膻中,散絡(luò)心包

,穿過膈肌,屬上

、中

、下三焦

。其分支從膻中分出

,上行出缺盆,至肩部

,左右交會并與督脈相會于大椎

,上行到項

,沿耳后直上出耳上角,然后屈曲向下經(jīng)面頰部至目眶下[3]

。其另一分支從耳后分出

,進入耳中,出走耳前

,至目外眥,經(jīng)氣于瞳子髎穴與足少陽膽經(jīng)相接[3]

。

三焦經(jīng)一側(cè)有23穴

。其中有13個穴分布在上肢背面,10個穴在頸部

,耳翼后緣

,眉毛外端。首穴關(guān)沖

,末穴絲竹空。原穴為陽池穴

,絡(luò)穴為手厥陰心包經(jīng)之內(nèi)關(guān)穴

。據(jù)《針灸甲乙經(jīng)》及《醫(yī)宗金鑒》等書載,計有:關(guān)沖

、液門、中渚

、陽池

、外關(guān)、支溝

、會宗、三陽絡(luò)

、四瀆

、天井

、清冷淵

、消濼、臑會

、肩髎、天髎

、天牖

、翳風(fēng)、瘈脈

、顱息

、角孫、耳門

、和髎、絲竹空[1]

。

手少陽三焦經(jīng)發(fā)病

,主要表現(xiàn)為頭面五官疾病

、經(jīng)脈所過部位的疾病及其他疾病

。如:小腹硬滿、氣脹

,小便不利或遺尿,水腫

,耳聾

、耳鳴

,咽喉腫痛

,目赤痛,頰痛

,經(jīng)脈所過處疼痛、麻木

、厥冷

。本經(jīng)腧穴主治熱病

、頭面五官病證和本經(jīng)經(jīng)脈所過部位的病證

。例如頭痛、耳聾

、耳鳴、目赤腫痛

、頰腫

、水腫、小便不利

、遺尿以及肩臂外側(cè)疼痛等證

。少陽是陽氣初生的經(jīng)絡(luò),所以它能治療發(fā)熱病

,它的性質(zhì)介于太陽陽明之間

,與心包經(jīng)相表里

。

4五行 火[1]

5表里經(jīng)脈 手少陽三焦經(jīng)與手厥陰心包經(jīng)相為表里[1]

。

6手少陽三焦經(jīng)屬絡(luò)的臟腑 屬三焦

,絡(luò)心包[4]

7手少陽三焦經(jīng)聯(lián)絡(luò)的器官 系耳后,出耳上角

,入耳中,至目銳眥[4]

8手少陽三焦經(jīng)循行路徑

8.1《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·經(jīng)脈》

三焦手少陽之脈:起于小指次指之端

,上出兩指之間

,循手表腕

,出臂外兩骨之間

,上貫肘,循臑外上肩

,而交出足少陽之后,入缺盆

,布膻中

,散絡(luò)心包

,下膈

,遍屬三焦。

其支者:從膻中

,上出缺盆,上項

,系耳后

,直上出耳上角

,以屈下頰至

。

其支者:從耳后入耳中,出走耳前

,過客主人

,前交頰,至目銳眥

。

《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞·邪氣藏府病形》

三焦合入于委陽。

[本經(jīng)穴] 關(guān)沖(井)

,液門(滎)

,中渚(輸),陽池(原)

,外關(guān)(絡(luò)),支溝(經(jīng))

,會宗(郄)

,三陽絡(luò)

,四瀆

,天井(合),清冷淵

,消濼,臑會

,肩髎

,天髎

,天牖

,翳風(fēng),瘈脈

,顱息,角孫

,耳門

,和髎

,絲竹空

。

[交會穴] 瞳子髎,上關(guān)

,頷厭,懸厘,肩井(足少陽)

;秉風(fēng)

,顴髎

,聽宮(手太陽)

,大椎(督)。

【語譯】

手少陽三焦經(jīng):起始于無名指末端(關(guān)沖)

,上行小指與無名指之間(液門),沿著手背(中渚

、陽池),出于前臂伸側(cè)兩骨(尺骨

、橈骨)之間(外關(guān)、支溝

、會宗

、三陽絡(luò)

、四瀆)

,向上通過肘尖(天井),沿上臂外側(cè)(清冷淵

、消濼),向上通過肩部(臑會

、肩髎)

,交出足少陽經(jīng)的后面(天髎

,會秉風(fēng)

、肩井、大椎)

,進入缺盆(鎖骨上窩),分布于膻中(縱隔中)

,散絡(luò)于心包

,通過膈肌,廣泛遍屬于上

、中、下三焦

。

胸中支脈:從膻中上行

,出鎖骨上窩,上向頸旁

,聯(lián)系耳后(天牖

、翳風(fēng)

、瘈脈

、顱息),直上出耳上方(角孫

;會頷厭、懸厘

、上關(guān))

,彎下向面頰,至眼下(顴髎)

。

耳后支脈:從耳后進入耳中

,出走耳前(和髎、耳門

;會聽會),經(jīng)過上關(guān)前

,交面頰

,到外眼角(絲竹空

;會瞳子髎)

,接足少陽膽經(jīng)。

此外

,三焦下合于足太陽膀胱經(jīng)的委陽穴。

(2)足陽明胃經(jīng)部分:從手少陽三焦經(jīng)之肩后天髎穴交出足少陽膽經(jīng)后

,入足陽明胃經(jīng)之缺盆穴

,散布入任脈之膻中穴(氣會穴),再散絡(luò)心包

,下膈內(nèi)而循行之,此皆屬三焦經(jīng)。(1)手少陽三焦經(jīng)部分:起自小指

、次指外側(cè)端處關(guān)沖穴

,從關(guān)沖上第四

、五指之間液門穴