龍江醫(yī)派是近現(xiàn)代我國北疆新崛起的中醫(yī)學術流派

黑龍江地區(qū)的醫(yī)學在古代主要是少數(shù)民族醫(yī)學

三十年代初,上海中國醫(yī)學院首屆畢業(yè)生高仲山來哈爾濱創(chuàng)業(yè)

1945年,高仲山被推選為新成立的哈爾濱市國醫(yī)學會會長

,他組織國醫(yī)學會會員與西醫(yī)抗疫功勛伍連德,成功防治了日本731細菌部隊制造的傷寒鼠疫等烈性傳染病在哈爾濱地區(qū)的傳播。其后龍江醫(yī)派名醫(yī)高仲山

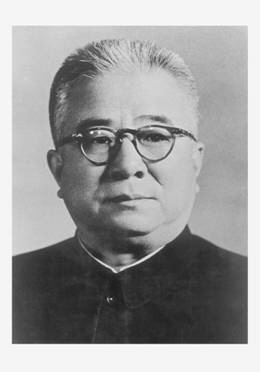

高仲山(1910~1986年)

,祖籍吉林省吉林市。中醫(yī)學家、教育家,黑龍江省“四大名醫(yī)”之首,曾任黑龍江省衛(wèi)生廳副廳長、黑龍江中醫(yī)學院副院長。出身于中醫(yī)世家,幼承庭訓,家學淵源;1931年畢業(yè)于上海中國醫(yī)學院,獲得學士學位。學成后北上哈爾濱行醫(yī),開創(chuàng)龍江醫(yī)派之先河,畢生致力于中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展龍江醫(yī)派體現(xiàn)了地域性、學術性

這兩個醫(yī)生都很厲害。

張工彧在1960年7月生

1

本文地址:http://m.mcys1996.com/zhongyizatan/102434.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

上一篇:

澄江針灸學派

下一篇:

朱氏婦科流派