<sup id="kwqog"></sup>

《鐘呂傳道集》收錄于《道藏》本《修真十書》和《道藏揖要》(卷集2) 中。題名為: “ 正陽真人鐘離權云房述, 純陽真人呂巖洞賓集, 華陽真人施肩吾希圣傳

《鐘呂傳道集》以鐘離權和呂洞賓師徒教學問答的形式撰成,反映了完整的教學過程, 包含有大量豐富的道教內(nèi)丹養(yǎng)生教育、教學思想, 值得我們深人地研究與探討。

一

《鐘呂傳道集》按照陰陽二氣消長

然而, 在現(xiàn)實中, 很多人并不懂得生命運動規(guī)律, 只會坐視生命的衰敗與死亡。它指出: “

當十五乃曰童男。是時, 陰中陽生, 可比東日之光, 過此以往, 走失元陽, 耗散真氣,氣弱則病老死絕矣

它從陰陽二氣變化角度, 把人

此外, 《鐘呂傳道集》也清楚認識到教育對個人組成的家庭、社會

二

有學者指出: “

道教貴生, 求長生不死, 比多數(shù)追求死后靈魂進人天國的宗教更為現(xiàn)實, 表現(xiàn)了華夏民族注重現(xiàn)實人生的文化心理特點” , 對道教追求長生和升仙的信仰及理論給予了積極的理解和診釋?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!剁妳蝹鞯兰犯鶕?jù)道教這一得道成仙的宗教教義和信仰,制定了明確的養(yǎng)生教育目的, 即“

人中修取仙, 仙中升取天”

《鐘呂傳道集》認為“ 仙” 有五等, 即“

鬼仙”

“人仙” 處于仙之二等。他并不像文人筆下不食人間煙火的天上神仙

“地仙” 層次略高于“ 人仙”

三仙之中, 獨有“神仙者, 以地仙厭居塵世

三 、論內(nèi)丹養(yǎng)生教育的方法論

《鐘呂傳道集》采用問答形式撰成, 反應了內(nèi)丹養(yǎng)生教育的完整過程, 豐富的教育

(一) 養(yǎng)生教育的教學方法論

《鐘呂傳道集》通過師徒二人的教學問答, 反映的教學原則與方法有:

l

自先秦《老子》始, 道家

《鐘呂傳道集》認為, 建立新舊知識間的聯(lián)系, 是啟發(fā)誘導的關鍵。它抓住“

天

2、巧設問境 激發(fā)學欲

《鐘呂傳道集》依次安排“ 論真仙” 、“ 論大道” 、“ 論日月”

、“ 論四時” 等18個問題。教師總要在前一項內(nèi)容結束時導人下一個將要涉及的問題。學生往往被教師創(chuàng)設的問題情境所感染, 激發(fā)出強烈的學習欲望。

《鐘呂傳道集》認為, 創(chuàng)設問題情境, 關鍵是在導人的教學內(nèi)容和學生求知心理之間制造一種不協(xié)調(diào)。如《論真仙》結束處, 教師導入了“大道”

的問題。學生便問: “所謂大道者何也’? 教師回答到: “

大道… … 莫可得而行也。” 學生感到奇怪, 問: “

古今達士,始也學道, 次以有道, 次以得道, 次以道成…

… 皆道成之士

教師此時看到時機已到, 必須抓住學生心理上的認知失調(diào)狀態(tài), 積極給以教育引導,激發(fā)其求知欲望, 端正其學習態(tài)度與學習動機。于是告訴學生: “仆于道也, 固無隱爾,蓋舉世奉道之士, 止有好道之名, 使聞大道而無信心, 雖有信心而無苦志, 朝為而夕改,坐作而立忘, 始乎尤勤, 終則懈怠

3

《鐘呂傳道集》強調(diào)教學活動是一種有意識的創(chuàng)造活動, 教師不僅要繼承前人合理的教學內(nèi)容教于學生, 并且對前人存在的問題還要有所質(zhì)疑, 提出創(chuàng)造性的見解

它正確看到了繼承與發(fā)展的關系, 主張教學不應因循守舊, 而應該在繼承前人成果的基礎上, 積極思考, 力求創(chuàng)新與突破

總之, 《鐘呂傳道集》主張教師要積極有為, 采取好的教學原則與方法, 利用學生學習的積極心理, 充分調(diào)動學生學習的興趣

(二)養(yǎng)生教育的修持方法論

《鐘呂傳道集》主張教師要采取有效的教學原則與方法, 以調(diào)動學生學習積極性的同時, 也看到畢竟學習者是學習活動的主體, 是教學成敗的內(nèi)因。為此, 它提出了以下的養(yǎng)生教育的修持原則與方法:

l 、循序漸進

《鐘呂傳道集》主張學習必須貫徹循序漸進的原則。它把“ 得道”

、“ 見功” 的過程劃分為三階段, 即“小成法” , “中成法” , “大成法” 。具體說, “ 人仙不出小成法” ,“地仙不出中成法” , “神仙不出大成法” 。學習、修持是個循序而進, 不斷進取的過程。

此外, 它強調(diào)學習既要分階段, 又要看到其完整性, 要“全于大道” 中?div id="4qifd00" class="flower right">

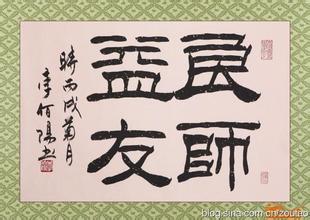

2、“ 慎擇師友”

《鐘呂傳道集》主張在修持方法上要重視對師友的選擇與利用?div id="4qifd00" class="flower right">

它繼承《太平經(jīng)》等道教經(jīng)典的“明師” 觀, 又提出對應的“

盲師” 概念, 發(fā)展了中國古代教師觀。它強調(diào)學生擇師, 須擇“明師” , 不要從“盲師” 。只要“ 既聞大道, 得遇明師, 曉達天地升降之理, 日月往來之數(shù)…… 方曰道成” 。

擇師一定要慎重, 不可饑不擇食而誤交“盲師狂友”

。 “人以生死事大, 急于求師之人, 不擇真?zhèn)?div id="4qifd00" class="flower right">

3、惜時早學

《鐘呂傳道集》認為, 修道之士應該珍惜有限年光, 忘卻名利富貴, 趁年少“ 根源完固” , 精力較旺, 可塑性強, 及時早修持

《鐘呂傳道集》教育青年人: “少將名利, 不忘于心, 老而兒孫尚在于意。年光有限,勿謂今年已過, 以待明年; 人事無涯, 勿謂今日已過, 以待明日。今日尚不保, 明日老年怎卻得少年。奉道之士, 所患者, 歲月蹉跎!” 。人們卻“貪名求利” , “消磨有限之時” ,虛過少年?div id="d48novz" class="flower left">

它從反面深刻闡述了惜時早學的重要意義, 比正面說教更發(fā)人深省, 更具說服力, 所主張養(yǎng)生修持活動一定要適應人的生理發(fā)展的規(guī)律, 是有一定科學性的。

4 、“ 用功不已”

《鐘呂傳道集》主張學習不能僅流于虛名, “有好道之名, 使聞大道而無信心, 雖有信心, 而無苦志”, 應該“ 用功不已”, 持之以恒。

它告誡學生千萬不能“朝為夕改, 坐作而立忘, 悅于須臾, 而厭為持久, 始于尤勤,而終則懈怠”。所謂“志不篤而學不專心, 不下苦功夫, 不定篤志, 就不能真正掌握“ 道” 之真諦。它批評有的人甚至“ 用功不謹, 錯時亂日” , 修持不嚴謹, 志向不遠大, 馬馬虎虎, 最終“ 反成疾病, 不得延年” 。

為鼓勵人們立志苦修, 它提出了“修持在人, 而功成隨分”的光輝命題。修持者通過修持, 或為“人仙” 、“地仙” , 或為“神仙” , 三仙的劃分標準是客觀的, 即“小成” 、“中成” 、“大成” , 層層升級。但是, 學習者只要發(fā)揮自己的主觀能動性, 不斷努力進取,至于達到何種學習程度, 成為那類“仙” , 那完全在自己。

《鐘呂傳道集》積極肯定了人主觀能動性的作用, 提出“ 修持在人” 的命題, 極大的鼓舞了代代中華道士, 下定“ 鐵棒成針” 的苦志, 持之以恒, 不斷向人的生命極限進行頑強地挑戰(zhàn)。

5、知行結合

《鐘呂傳道集》指出: “ 知之者, 未必能行, 行之者未必能得……雖知妙理, 未得行持, 終不成功, 與無知無異。”學習者只是聽聞“道” , 卻不將其變?yōu)樽约旱乃枷?/span>, 納入自己的知識體系中, 也就不能真正正確地進行養(yǎng)生修持。一旦盲目實踐, 不按“ 道” 的原則辦事, 會歸于失敗。這就與無知沒什么兩樣。

道教內(nèi)丹養(yǎng)生教育的學習過程實質(zhì)是個修持踐行的過程,《鐘呂傳道集》特別強調(diào)學習者對“道” 的踐行, 認為只有踐行才能最后得道成仙, 最終在理性高度上把握“道” 之真諦。

學習者達到“ 神仙” 的程度, 未成為“ 天仙” 時, 還不是真正“得道” , 他還必須“傳道人間, 道上有功, 而人間有行, 功行滿足, 受天書以返洞天, 是曰天仙?div id="4qifd00" class="flower right">

修持者應把“知” 與“行” 結合, 統(tǒng)一于整個養(yǎng)生修持過程中, 明確學的實質(zhì)在于“行” , 行的真諦在于“得” , 這樣才不偏離正“ 道” 。

綜上所述, 《鐘呂傳道集》的內(nèi)丹養(yǎng)生教育思想, 尤其是養(yǎng)生教育的方法論十分豐富,也具有一定的科學性, 在今天依然具有巨大的借鑒價值 本文地址:http://m.mcys1996.com/ddjy_131/1414.html.

聲明: 我們致力于保護作者版權

下一篇:

《莊子》道論對道教的影響

生功法及功家必備驗方.png)

.png)

證釋中孚卦詳解.png)

生六字訣.png)