足厥陰肝經(jīng):行間穴

學(xué)穴位

2023-05-29 18:19:48

足厥陰肝經(jīng):行間穴

穴位解析釋義

1

、行間:行

,行走、流動(dòng)

、離開(kāi)也

。間,二者當(dāng)中也

。該穴名意指肝經(jīng)的水濕風(fēng)氣由此順傳而上

。

本穴物質(zhì)為大敦穴傳來(lái)的濕重水氣,至本穴后吸熱并循肝經(jīng)向上傳輸

,氣血物質(zhì)遵循其應(yīng)有的道路而行

,故名。

2

、肝經(jīng)滎穴:滎

,極小的水流也

。本穴物質(zhì)為大敦穴傳來(lái)的滯重水氣

,至本穴后,水濕冷降而成為地部經(jīng)水

,水量極小

,故為肝經(jīng)滎穴。

3

、本穴屬火:屬火

,指本穴氣血運(yùn)行變化表現(xiàn)出的五行屬性。本穴物質(zhì)為大敦穴傳來(lái)的滯重水氣

,至本穴后

,大部分滯重水濕冷降歸地而不能成為肝經(jīng)的上行氣血,只有小部分水濕吸熱脹散而上行

,此部分氣血表現(xiàn)出火的炎上特征

,故其屬火。

穴位含義:肝經(jīng)水濕風(fēng)氣由此順傳而上

。

氣血特征:氣血物質(zhì)為天之下部的濕熱水氣

。

運(yùn)行規(guī)律:一是吸熱后上炎天部

,二是循肝經(jīng)傳至太沖穴。

附注:肝經(jīng)滎穴

。

取穴

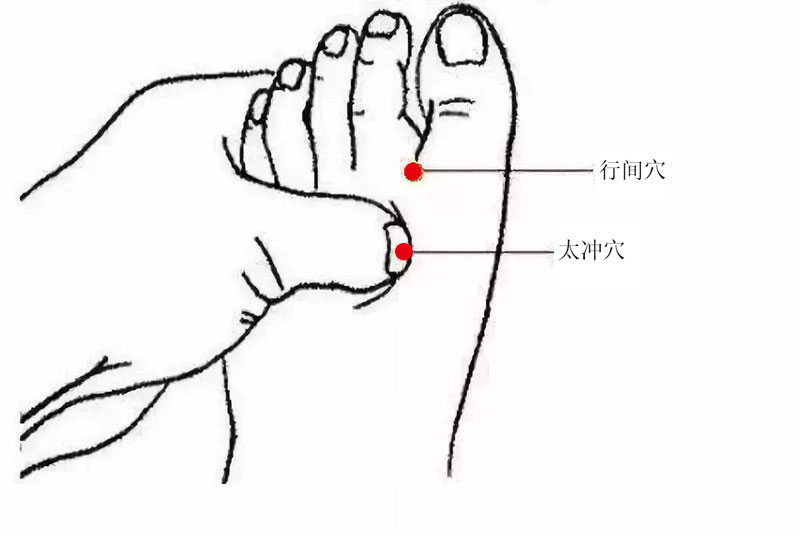

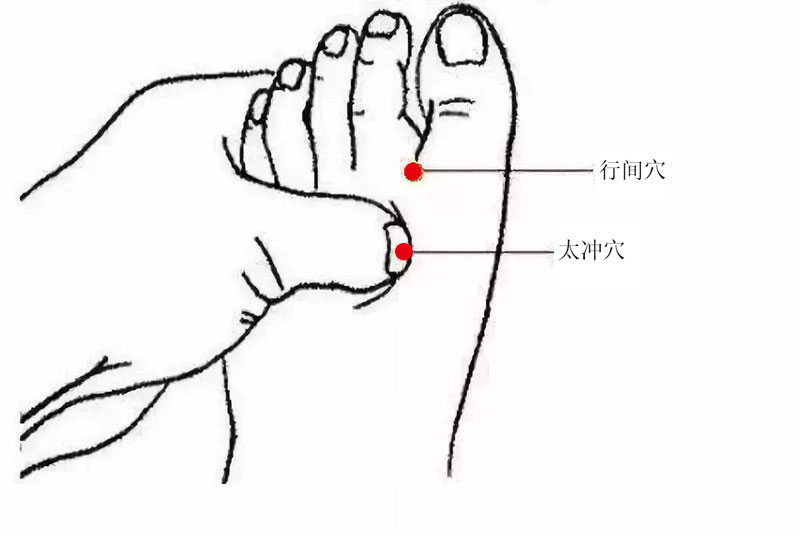

行間穴位于足背側(cè)

,當(dāng)?shù)?、2趾間

,趾蹼緣的后方赤白肉際處(足背側(cè)

,大拇趾、二趾合縫后方赤白肉分界處凹陷中

,稍微靠大拇趾邊緣)

。

功能主治

功能作用:生風(fēng)化火。

主治疾?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。涸陆?jīng)不調(diào)

,陰中痛,疝氣

,呃逆

,咳嗽,洞瀉

,頭痛

,眩暈,中風(fēng)

,癲癇

,瘛疭,失眠

,口喎

,膝腫,下肢內(nèi)側(cè)痛

,足跗腫痛

。宿醉不適、眼部疾病

、腿抽筋

、夜尿癥、肝臟疾病

、腹氣上逆

、肋間神經(jīng)痛、粘膜炎等

。

此穴位為人體足厥陰肝經(jīng)上的主要穴位之一

。

穴位配伍:

行間配睛明穴,治青光眼

、降眼壓

。

行間配太沖

、合谷、風(fēng)池

、百會(huì)

,治肝火上炎、頭痛

、眩暈

、衄血。

行間配中脘

、肝俞

、胃俞,治肝氣犯胃之胃痛

。

行間配中府

、孔最,治肝火犯肺干咳或咯血

。

行間配風(fēng)池

、肩髃、曲池

、內(nèi)關(guān)

、三陰交、豐隆

,治眩暈

。

行間配風(fēng)府、風(fēng)池

、外關(guān)

、百會(huì)、前頂

、太陽(yáng)等

,治頭痛

。

行間配風(fēng)池

、太陽(yáng)、臨泣

、睛明

、合谷,治眼紅腫痛

。

行間配列缺

、太淵、二間

、申脈

、內(nèi)庭

、通谷等穴,治口眼?

。

行間配委陽(yáng)

、殷門(mén)、太白

、陰陵泉

,治腰痛不可俯仰。

行間配絕骨

、太沖

、膝眼、三里

、陽(yáng)陵泉

,治膝脛酸痛。

行間配曲泉

、然谷

、陰陵泉、大敦穴

、小腸俞

、涌泉、氣門(mén)

,治淋癃

。

行間配天樞、帶脈

、三陰交

、照海、公孫

,治月事不調(diào)

。

臨床運(yùn)用:現(xiàn)今常用于治療高血壓、青光眼

、結(jié)膜炎

、睪丸炎、功能性子宮出血

、肋間神經(jīng)痛等

。配耳尖、太陽(yáng)主治目赤腫痛

。

養(yǎng)生保健

艾灸法:艾炷灸3-5壯

;或艾條灸5-10分鐘。

按摩法:

行間穴,屬足厥陰肝經(jīng)

。位于足背

,第1、2趾間

,趾蹼緣后方赤白肉際處

。

腳上穴位 腳背 行間穴 太沖穴 內(nèi)庭穴 俠溪穴 地五會(huì) 陷谷穴行間,指的就是肝經(jīng)之氣血循行于1~2趾之間

。大家注意一下上面這張圖

,很清晰地展示出來(lái),1~2趾之間

,是肝經(jīng)循行;2-3趾之間

,是胃經(jīng)循行;4~5趾之間是膽經(jīng)循行

,只有3~4趾沒(méi)有經(jīng)脈循行

。并且這三經(jīng)六穴的穴位分布的位置和結(jié)構(gòu)都是一樣的。其實(shí)

,肝經(jīng)的行間

、太沖與膽經(jīng)的地五會(huì)

、俠溪,都有瀉火作用

,畢竟肝膽互為表里

,大家在瀉火時(shí),肝膽二經(jīng)的這四個(gè)穴位都可以點(diǎn)按一下

,哪個(gè)敏感就多點(diǎn)哪個(gè)

。

在中醫(yī)五行中,肝主木

,其性生發(fā)

,疏布伸展是其特性;心主火,其性上炎

,而對(duì)于行間穴而言

,它屬于木中火,其向上的延展特性被雙倍地加強(qiáng)了

。因此刺激行間穴

,既有助于氣血上行供應(yīng)相關(guān)的臟腑和器官,同時(shí)也有助于引氣血下行的雙重功效

,所以行間穴有很強(qiáng)的生風(fēng)化火的作用

,這是兩個(gè)意思,生風(fēng)

,是指向上提供氣血;化火,是指向下瀉火。

瀉心火的行間穴

肝經(jīng)循行是自下而上的

,并且行間穴又是木中火

,其向上的勢(shì)頭更強(qiáng)烈。我們都知道

,中醫(yī)大部分的臟器是需要補(bǔ)的

,比如五臟中補(bǔ)腎、補(bǔ)脾

、補(bǔ)肺

、補(bǔ)心,但補(bǔ)肝說(shuō)的較少

,反而瀉肝火的多

,因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)肝血虧虛了,那可就麻煩大了

。在中醫(yī)里

,肝為心之母,如果母太強(qiáng)了

,就容易導(dǎo)致心火上竄

,此時(shí)會(huì)出現(xiàn)口舌生瘡,舌尖發(fā)紅

,頭暈頭痛口苦的情況

,這多半在身體較好的中青年人中較為普遍,此時(shí)我們要做的就是瀉掉這心火

,具體做法是逆肝經(jīng)的走向從上往下推

,從太沖推到行間,相當(dāng)于釜底抽薪

,頂在頭面部的心火就被瀉掉了

。

按摩手法:用大拇指指尖掐。按壓行間穴5秒鐘

,壓到有酸感后

,休息5秒鐘再按壓,一共20次

。

人的足底總共有多少個(gè)學(xué)位反射區(qū)?

人的足底總共有28個(gè)穴位反射區(qū)

。分別如下:

1、肺經(jīng):手太陰肺經(jīng)取太淵

,定位在掌后橫紋橈側(cè)端

,橈動(dòng)脈橈側(cè)凹陷中。

2

、心包經(jīng):手厥陰心包經(jīng)取大陵

,定位在腕橫紋中央

,掌長(zhǎng)肌腱與橈側(cè)腕屈肌腱之間。

3

、心經(jīng):手少陰心經(jīng)取神門(mén)

,定位在腕橫紋尺側(cè)端,尺側(cè)腕屈肌腱的橈側(cè)凹陷中

4

、小腸經(jīng):手太陽(yáng)小腸經(jīng)取腕骨

,定位在手背尺側(cè)端,尺側(cè)腕豆骨前凹陷中

。

5

、三焦經(jīng):手少陽(yáng)三焦經(jīng)取陽(yáng)池,定位在腕骨橫紋中

,指總伸肌腱尺側(cè)緣凹陷中

6

、大腸經(jīng):手陽(yáng)明大腸經(jīng)取陽(yáng)溪,定位在腕背橫紋橈側(cè)端

,拇短伸肌腱與拇長(zhǎng)伸肌腱之間的凹陷中

。

7、脾經(jīng):足太陰脾經(jīng)取太白

,定位在第一跖骨小頭后緣

,赤白肉際。

8

、肝經(jīng):足厥陰肝經(jīng)取太沖

,定位在足背,第一

、二跖骨底之間凹陷中

。

9、腎經(jīng):足少陰腎經(jīng)取太溪

,定位在內(nèi)踝與跟腱之間凹陷中

。

10、膀胱經(jīng):足太陽(yáng)膀胱經(jīng)取束骨

,定位在第五跖骨小頭后緣

,赤白肉際。

11

、膽經(jīng):足少陽(yáng)膽經(jīng)取丘墟

,定位在外踝前下方,趾長(zhǎng)伸肌腱外側(cè)凹陷中

。

12

、胃經(jīng):足陽(yáng)明胃經(jīng)取沖陽(yáng),定位在足背高處

,第二

、三趾間的縫紋端上5寸(約合受檢測(cè)者 5 個(gè)大拇指寬度)

。

13、督脈:定位在大椎

,俯臥

,第七頸椎棘突下凹陷中

。

14

、任脈:定位在中脘,仰臥

,前正中線

,臍上4寸。

15

、帶脈:定位在帶脈

,側(cè)臥,第十一肋骨游離端直下

,平臍外取穴

。

16、寸:掌后高骨(橈骨莖突)的部位為關(guān)

,關(guān)前(腕端)為寸

。

17、關(guān):掌后高骨(橈骨莖突)的部位為關(guān)

。

18

、尺:掌后高骨(橈骨莖突)的部位為關(guān),關(guān)后(腕端)為尺

。

19

、陰維:定位在筑賓,內(nèi)踝上高點(diǎn)5寸

,腓骨肌內(nèi)側(cè)肌腹下端取穴

。

20、陽(yáng)維:定位在陽(yáng)交

,外踝點(diǎn)上7寸

,腓骨后緣取穴。

21

、陰蹺:定位在照海

,內(nèi)踝正下方凹陷中取穴。

22

、沖脈:定位在公孫

,第一趾骨基底前下緣,赤白肉際處取穴

。

23

、陽(yáng)蹺:定位在申脈

,外踝正下方凹陷中取穴。

24

、左足外側(cè):第三趾上三寸

。

25、左腳:第一拇指中間

26

、右腳:腳板第四趾下四寸

。

27、右腳背:第三

、四趾中間上三寸

。

28、足內(nèi)側(cè):內(nèi)踝尖下兩寸(男左女右)

。

腳底按摩是一種非常好的預(yù)防和治療疾病的方法

。

擴(kuò)展資料

其實(shí)“足、手

、耳反射區(qū)”的產(chǎn)生

,是因?yàn)椤白恪⑹?div id="4qifd00" class="flower right">

、耳”是“血液”流通的“末尾部分”

,而如果出現(xiàn)某個(gè)“重要器官”出了“病變”,“血液”便會(huì)主要“集中”的流向那些“器官”進(jìn)行“免疫斗爭(zhēng)”

,于是通常就比較“難”流通到“足

、手、耳”

,然而這種“免疫斗爭(zhēng)”也有一些“副作用”:

①會(huì)使其他器官得不到“充足血液”產(chǎn)生其它病變

;

②“血管”因太多“白血球”而“堵塞”造成“不良后果”。

而將“血液”導(dǎo)向“足

、手

、耳”的“血管”也是連接著各種不同“器官”的,那么也就是說(shuō):一些“器官”發(fā)生了“病變”

,相對(duì)應(yīng)的“反射區(qū)”就會(huì)很難得到“血液”

,而當(dāng)我們“壓按”它們的時(shí)候,神經(jīng)受到刺激

,“血液”就會(huì)往下流

,這樣就避免了因“血液”太過(guò)“集中”,而產(chǎn)生的各種“不良現(xiàn)象”

,從而更好

、更快的“康復(fù)”了。

這些“反射區(qū)”的“位置”是有“規(guī)律”的

,是什么“規(guī)律”呢

?那就是:越是位于人體“外部”的“器官”就越在“整個(gè)反射區(qū)”的“外部”

,越是位于人體“上部”的“器官”就越在“整個(gè)反射區(qū)”的“上部”。

這樣我們就可以用“邏輯”來(lái)“推測(cè)”和“記憶”這些“反射區(qū)”了

。

-腳底反射區(qū)

-反射區(qū)

三歲的孩子在鄭州鄭大一附院做疝氣手術(shù)需要多少錢(qián)

疝氣

,可以采用中醫(yī)方法:

(1)針灸方法:大敦穴配合太沖穴

、行間穴等足厥陰肝經(jīng)的穴位

。

注意:14周歲以下的兒童,不留針

。

?div id="4qifd00" class="flower right">

。?)中藥方法:中醫(yī)師根據(jù)基礎(chǔ)經(jīng)方

、每一個(gè)人的實(shí)際情況

,開(kāi)處方,利用中藥方法治療疝氣

。

武俠小說(shuō)里經(jīng)常出現(xiàn)的點(diǎn)穴,大概在什么位置?腰上?胸腹?

一

、頭頸部位要害穴(共9個(gè))

1、百會(huì)穴

位置:在頭頂正中線與兩耳尖聯(lián)線的交點(diǎn)處

。

經(jīng)屬:為督脈

,為手足三陽(yáng)、督脈之會(huì)

,被擊中腦暈倒地不省人事

。

2、神庭

位置:頭前部入發(fā)際五分處

。

經(jīng)屬:為督脈

、督脈與足太陽(yáng)膀胱經(jīng)之會(huì)穴。被擊中后頭暈

、腦脹

。

3、太陽(yáng)穴

位置:在眉梢與外眼角之間向后約一寸凹處

。

經(jīng)屬:奇穴

,被點(diǎn)中后頭昏、眼黑耳鳴

。

4

、耳門(mén)穴

位置:在耳屏上切跡前

、張口呈現(xiàn)凹陷處。

經(jīng)屬:為手少陽(yáng)三焦經(jīng)

。被點(diǎn)中后

,耳鳴頭暈倒地。

5

、睛明穴

位置:在眼內(nèi)眥角上方0.1寸處

。

經(jīng)屬:為足太陽(yáng)膀胱經(jīng)。為手足太陽(yáng)

、足陽(yáng)明

、陽(yáng)蹺、陰蹺五脈之會(huì)

。被點(diǎn)中后頭昏眼花倒地

。

6、人中穴

位置:在人中溝偏上(溝下沿上量2/3處)

經(jīng)屬:屬督脈

,為手

、足陽(yáng)明,督脈之會(huì)

。被點(diǎn)中后頭暈眼昏

。

7、啞門(mén)穴

位置:在頂部后正中線上

,第一與第二頸椎棘突之間的凹陷處

,(后發(fā)際凹陷處)

經(jīng)屬:為督脈、系督脈與陽(yáng)維脈之會(huì)穴

,被點(diǎn)中后

,沖擊延髓中樞,失啞

、頭暈

、倒地不省人事。

8

、風(fēng)池穴

位置:在枕骨粗隆直下凹陷處與乳突之間

,在當(dāng)斜方肌和胸鎖乳突之間取穴。

經(jīng)屬:足少陽(yáng)膽經(jīng)系手足少陽(yáng)陰維之會(huì)

。被擊中后

,沖擊延髓中樞,暈迷不醒

。

9

、人迎穴

位置:喉結(jié)旁開(kāi)1.5寸

經(jīng)屬:足陽(yáng)明胃經(jīng),被點(diǎn)中后氣滯血淤、頭暈

。

二

、胸腹部要害穴(共14個(gè))

1、膻中穴

位置:在體前正中線

,兩乳頭中間

。

經(jīng)屬:任脈,是足太陰

、少陰

,手太陽(yáng)、少陽(yáng)

;任脈之會(huì)

。氣會(huì)膻中心包募穴。被擊中后

,內(nèi)氣漫散

,心慌意亂,神志不清

。

2

、鳩尾穴

位置:位于臍上七寸,劍突下半寸

。

經(jīng)屬:任脈,系任脈之絡(luò)穴

。擊中后

,沖擊腹壁動(dòng)、靜脈

、及肝

、膽,震動(dòng)心臟

,血滯而亡

。

3、巨闕穴

位置:在體前正中線

,臍上六寸處

。

經(jīng)屬:任脈、系心之募穴

。擊中后

,沖擊肝、膽

、震動(dòng)心臟而亡

。

4、神闕穴

位置:位于臍窩正中

。

經(jīng)屬:任脈

。擊中后

,沖擊肋間神經(jīng),震動(dòng)腸管

,膀胱

,傷氣,身體失靈

。

5

、氣海穴

位置:位于體前正中線,臍下1寸半

。

經(jīng)屬:任脈

。擊中后,沖擊腹壁

,動(dòng)靜脈和肋間

,破氣血淤,身體失靈

。

6

、關(guān)元穴

位置:位于臍下三寸處。

經(jīng)屬:任脈

、系三陰

、任脈之會(huì),小腸之募穴

。擊中后,沖擊腹壁下動(dòng)

、靜脈及肋間神經(jīng)震動(dòng)腸管,氣滯血淤

。

7

、中極穴

位置:體前正中線,臍下4寸

。

經(jīng)屬:任脈、系足三陰

、任脈之會(huì),膀胱之募穴

。擊中后,沖擊腹壁動(dòng)

、靜脈和神經(jīng)震動(dòng)乙結(jié)腸,傷氣機(jī)

。

8

、曲骨穴

位置:腹下部恥骨聯(lián)合上緣上方凹陷處。

經(jīng)屬:任脈

,系足厥陰肝經(jīng)與任脈之余

。擊中后,傷周天氣機(jī)

,氣滯血淤

。

9

、鷹窗穴

位置:在胸骨中線第三肋間玉堂穴旁開(kāi)四寸

。

經(jīng)屬:足陽(yáng)明胃經(jīng)

。擊中后,沖擊肋間神經(jīng)和胸前神經(jīng)及動(dòng)

、靜脈,震動(dòng)心臟停止供血

、休克

。

10

、乳中穴

位置:在乳頭中央

。

經(jīng)屬:足陽(yáng)明胃經(jīng)

。擊中后,沖擊肋間神經(jīng)和動(dòng)脈充血破氣

。

11、乳根穴

位置:在乳頭中央直下一肋間處

。

經(jīng)屬:足陽(yáng)明胃經(jīng)

,左側(cè)內(nèi)為心臟。擊中后

,沖擊心臟

,休克易亡

。

12

、期門(mén)穴

位置:位于乳下兩肋間當(dāng)?shù)诹唛g。

經(jīng)屬:屬肝經(jīng)

,肝之募穴

。足太陰

,厥陰,陰維之會(huì)

。擊中后

,沖擊肝

、脾,震動(dòng)膈?⑵?脫?佟?

13

、章門(mén)穴

位置:在腋中線

,第一浮肋前端

,屈肘合腋時(shí)正當(dāng)肘尖盡處

。

經(jīng)屬:足厥陰肝經(jīng)

,系足太陰

、厥陰

,陰維之會(huì),肝之募穴

。擊中后

,沖擊肝臟或脾臟

,破壞膈肌膜

,阻血傷氣。

14

、商曲穴

位置:位于腹中部當(dāng)任脈

、下脘穴的外側(cè)五分處。

經(jīng)屬:足少陰腎經(jīng)

,系足少陰與沖脈之會(huì)

。擊中后,沖擊肋神經(jīng)和腹壁動(dòng)脈

、震動(dòng)腸管

,傷氣滯血

。

三

、背腰骶部的要害穴位(共8個(gè))

1、肺俞穴

位置:第三胸椎棘突旁開(kāi)1.5寸

經(jīng)屬:足太陽(yáng)膀胱經(jīng)

。擊中后

,沖擊第三脅動(dòng)

、靜脈和神經(jīng)

,震動(dòng)心肺

、破氣機(jī)

。

2、厥陰俞穴

位置:在第四胸椎棘突下旁開(kāi)1.5寸處

。

經(jīng)屬:屬足太陽(yáng)膀胱經(jīng)

。擊中后

,沖擊心

、肺,破氣機(jī)

、易死亡

。

3

、心俞穴

位置:位于第五胸椎棘突

、旁開(kāi)1.5寸

。

經(jīng)屬:足太陽(yáng)膀胱經(jīng)

。擊中后

,沖擊心臟,破血傷氣

。

4

、腎俞穴

位置:在第二腰椎棘突旁開(kāi)1.5寸處

。

經(jīng)屬:足太陽(yáng)膀胱經(jīng)

。擊中后

,沖擊腎臟

,傷氣機(jī)

,易截癱

。

5

、命門(mén)穴

位置:在第二腰椎與第三腰椎棘突之間

。

經(jīng)屬:督脈

。擊中后

,沖擊脊椎破氣機(jī)

,易截癱。

6

、志室穴

位置:在第二腰椎棘突旁開(kāi)三寸處(命門(mén)旁開(kāi)三寸)

經(jīng)屬:足太陽(yáng)膀胱經(jīng)