手厥陰心包經(jīng):中沖穴

穴位解析

1、中沖:中

,與外相對(duì),指穴內(nèi)物質(zhì)來自體內(nèi)心包經(jīng)

。沖,沖射之狀也

。

該穴名意指體內(nèi)心包經(jīng)的高熱之氣由此沖出體表

。本穴物質(zhì)為體內(nèi)心包經(jīng)的高熱之氣,在由體內(nèi)外出體表時(shí)是沖射之狀

,故名

。

2、心包經(jīng)井穴

。井

,地部孔隙也

。本穴物質(zhì)是來自體內(nèi)心包經(jīng)的高熱之氣,且由本穴的地部孔隙而出

,故為心包經(jīng)井穴

。

3、本穴屬木

。屬木

,指本穴氣血運(yùn)行變化表現(xiàn)出的五行屬性。本穴物質(zhì)為體內(nèi)心包經(jīng)外出體表的高熱之氣

,此氣外出體表后急速散熱降溫

,所行為天之中下部而不能上行天之天部,表現(xiàn)出木的生發(fā)特性

,故其屬木

。

穴位含義:體內(nèi)心包經(jīng)的高熱之氣由此沖出體表。氣血特征:氣血物質(zhì)為高熱水氣

。運(yùn)行規(guī)律:急速散熱降溫而行于天之中下部

。人的中指是五個(gè)手指中最長的,比較流行的說法是形態(tài)學(xué)中

,也就是說中指形成一個(gè)中軸來平衡手兩側(cè)的肌肉群。實(shí)際上

,如果從中醫(yī)的經(jīng)絡(luò)的角度來來

,它還是有特殊意義的。

中醫(yī)認(rèn)為

,心主神明

,當(dāng)我們心神不寧的時(shí)候,通常會(huì)緊張的雙拳緊握

,此時(shí)中指尖接觸手心的位置

,就是勞宮穴,它會(huì)讓我們注意力更加集中

。換言之

,中指尖的中沖穴與手掌心的勞宮穴接觸上了,這人的神志就安定了

,所以

,如果中指過短,它就不易觸碰到勞宮穴

,就不容易安靜下來

,從相學(xué)上來看,中指過短的人易沖動(dòng)

。

中沖穴

,刺激它的作用

,是讓位于人體肢體最末端的氣血,能夠正常的回流

。如果氣血達(dá)到了最末端

,但無法正常的回流,說明人體的自循環(huán)系統(tǒng)出了問題

,比如很多中風(fēng)的人

,搶救時(shí),都要針刺中沖穴

,就是排出瘀血

,將氣血循環(huán)回流起來。

中醫(yī)認(rèn)為“心主血脈”

,心就如同是“一國之君”

,而“五臟六腑”就是他手下的大臣,一國之君安然無恙

,大臣們才會(huì)各司其職

,國家才會(huì)安定,身體健康也是一樣

。中沖穴又是心包經(jīng)的“井穴

。”所以

,當(dāng)我們刺激按摩中沖穴時(shí)

,不但可以保證心臟這個(gè)“君主”的健康,同時(shí)可以疏通全身各處的氣血

,讓五臟六腑這些大臣各安其職

,不讓身體產(chǎn)生“內(nèi)亂”,而引發(fā)其他嚴(yán)重的病癥

。

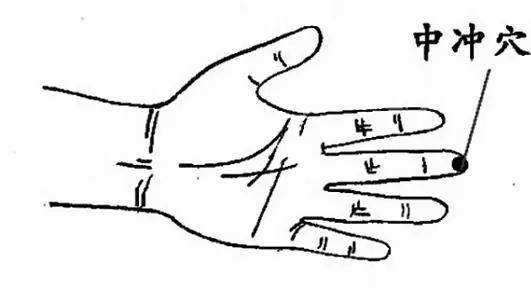

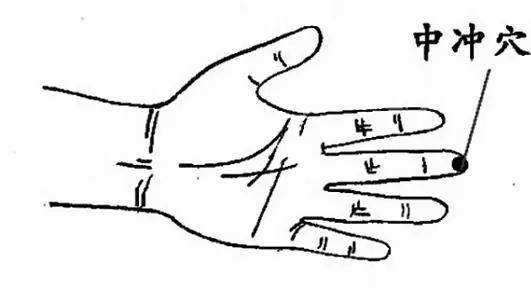

取穴

取穴方法: 中沖穴位于人體的手中指末節(jié)尖端中央

。

功能主治

功能作用:發(fā)散內(nèi)熱。

主治疾?div id="jfovm50" class="index-wrap">。褐酗L(fēng)昏迷

,舌強(qiáng)不語,中暑

,昏厥

,小兒驚風(fēng),熱病

,舌下腫痛等

。

中沖配命門,治身熱

;

中沖配水溝

、內(nèi)關(guān)

,治休克;

中沖配水溝

、太沖

、勞宮、曲澤

,治中風(fēng)昏迷

;

中沖配大椎、曲池

、曲澤

,治中暑;

中沖配少商

、商陽

、少?zèng)_,治不省人事

、牙關(guān)緊閉

;

中沖配勞宮、大陵

,治掌中熱

;

中沖配水溝、廉泉

,治舌強(qiáng)腫痛

;

中沖配少商、合谷

,治小兒驚風(fēng)

。

養(yǎng)生保健

艾灸方法:中沖穴

,艾條灸5-10分鐘

,中沖穴艾炷灸1-3壯。

按摩手法:一手掌自然彎曲

,掌心向上

,另一手的食指指腹墊在中指末節(jié)的下方,拇指尖掐按該中指尖端中央的中沖穴

,掐之疼痛明顯為度

。先掐左手,再掐右手

,一般3~5分鐘

。

手指頭一點(diǎn)皮膚像起繭一樣,一碰就肉里面疼,這是什么情況

?

這個(gè)位置叫做中沖穴

,是手厥陰心包經(jīng)第一個(gè)穴位,如果用中醫(yī)治療學(xué)外治法

,就要疏通心包經(jīng)絡(luò)

,中沖,勞宮

,大陵

,內(nèi)關(guān)等,去看經(jīng)絡(luò)圖片

,看中醫(yī)視頻

。簡單說圖活絡(luò)油,按摩中沖穴

,先不要按摩疼痛部位

。按摩勞宮,大陵

,內(nèi)關(guān)

。最好疏通整條心包經(jīng)。

晚上讀書寫字怎么樣趕走困意

用手反復(fù)揉摩雙手中指的末節(jié)指尖正中部位

,看哪一只手的這個(gè)部位按下去痛感明顯

,就按揉那只手的該部位,直到雙手的這個(gè)部位痛感相同了

,睡意也就被趕走了

。

原因在于,雙手中指指尖正中部位是手厥陰心包經(jīng)的中沖穴

,是“主神明”和“主血脈”

,按壓此穴位,就可起到振奮精神的作用

。

此外

,眉間也有一個(gè)消除困意的穴位。若在緊張工作中感到陣陣?yán)б庀蚰阋u來

,就可用鉛筆或手指叩打或按壓左右眉弓的中間部位

,此處是三叉神經(jīng)第一分支穿出的地方,按壓這里

,可使睡意頓消

,還能解除眼部疲勞。

我用過了,很有效

,你可以試試

。不過還是要休息好,這個(gè)方法不能解除你隨時(shí)會(huì)困的麻煩

,所以實(shí)在是困的不行

,就把車停下來,在車外站一會(huì)兒

,吹一吹風(fēng)

,活動(dòng)一下,可能就會(huì)好很多

。如果不能下車

,就按照上面的做法,緩解一下

開車慢一點(diǎn)

,祝你一路平安

!

參考資料:

我想學(xué)內(nèi)功

入門功法

一、姿勢

(1)盤腿坐式:分雙盤

、單盤

、自由盤。雙盤為左腳放在右大腿上

,右腳放在左大腿上

,雙手相合置于小腹前。這個(gè)坐法只是為了穩(wěn)固不搖動(dòng)

,沒有相當(dāng)功夫不易做到

。單盤為左腿在上右腿在下,手勢如前

。自由盤如圖

,是一般人習(xí)慣坐法。

(2)垂腿坐式:坐在高低適宜的椅子上

,以坐下來大腿保持水平為度

。小腿垂直,兩腳平行著地

,兩膝間可放下兩拳(拳眼相對(duì))

。

二

、對(duì)五官的要求

(1)口腔:自然閉合

,舌尖上卷九十度輕抵上顎。唾液分泌得多了

,將舌放下

,慢慢咽下,此謂“吞津”。

(2)眼睛:閉目內(nèi)視

,練到那一步就內(nèi)視那一部位

。若練功時(shí)心猿意馬,思如潮涌

,就睜開眼睛

,注視虛空或鼻尖少時(shí),打斷思路

,閉目再坐

。此謂“慧劍斬亂絲”。

(3)耳朵:用耳朵留意自己的呼吸

,保持從容自然

,沒有粗糙的聲音。

(4)呼吸:呼吸是真氣運(yùn)行法的關(guān)鍵問題

,在后面的練功過程中

,一定注意自然呼吸,不可有意深呼吸或快

、慢呼吸

。在貫通壬脈的一、二

、三步過程中

,一直注意呼氣,吸氣時(shí)任其自然

,自無流弊

。注意,不可用口呼吸

。

三

、練功須知

(1)環(huán)境:練習(xí)此功法,因要集中精神

,所以要有一個(gè)安靜的環(huán)境

。但是也不必過分強(qiáng)調(diào)這個(gè)問題,沒有他人干擾即可

。

(2)不要在:大饑

、大飽、大怒

、大驚等情志沖動(dòng)時(shí)勉強(qiáng)練功

;風(fēng)雨雷電時(shí)暫且不練。此功法大成者

,不遵此例

。

(3)真氣的運(yùn)行不比勉強(qiáng)引導(dǎo)

,當(dāng)其充盈時(shí)自會(huì)運(yùn)行,勉強(qiáng)引導(dǎo)易出偏差

。

(4)幻覺和觸動(dòng):練功時(shí)

,由于真氣活躍,經(jīng)絡(luò)開啟

,會(huì)出現(xiàn)各種幻覺和觸動(dòng)

,請勿驚慮。經(jīng)常出現(xiàn)的有:大

、小

、輕、重

、涼

、熱、癢

、麻

。出現(xiàn)以上情況時(shí),不可好奇追求

,更不必恐懼憂慮

。[/P]

四、功法

第一步

、呼氣時(shí)注意心窩部

①方法:練功條件準(zhǔn)備好

,縮小視野,心不外馳

,注意鼻尖少時(shí)

,即可閉目內(nèi)視心窩部,用耳朵細(xì)聽自己的呼氣

,約一兩分鐘后平靜下來即可沒有粗糙的聲音

。在呼氣的同時(shí)意念隨呼氣趨向心窩部。吸氣時(shí)任其自然

,不加任何意識(shí)作為

。久久行之,真氣就在心窩部聚集起來

。而且這個(gè)方法本身就是排除雜念的好辦法

。

呼氣時(shí)真氣下行進(jìn)入丹田,為達(dá)此目的

,必須先聚集真氣

,這就是為什么第一步時(shí)并不意守丹田的原因。如果開始就氣沉丹田

,初學(xué)不易掌握

,一時(shí)見不到效果,就有可能因此而終止

。

②時(shí)間:如果想如期完成這一階段的練習(xí)

,在時(shí)間上就要有一定的安排。如果條件許可

,每天在固定的時(shí)間練習(xí)

,沒有固定時(shí)間也不要緊,抓緊練習(xí)即可

。要求每天早

、中、晚三次

,每次20分鐘

。認(rèn)真練習(xí)10天左右即可完成第一步。

③反應(yīng):練功三到五天

,即感到心窩部沉重

;五到十天,每一呼氣就有一股熱流注入心窩部

,這是真氣集中的表現(xiàn)

。

第二步、氣沉丹田

①方法:當(dāng)?shù)谝徊阶龅矫恳缓魵饧从X心窩發(fā)熱時(shí)

,就可以意息相隨

,在呼氣時(shí)延伸下沉的功夫,慢慢向小腹推進(jìn)

。不可操之過急

,用力過大將產(chǎn)生高熱,很不舒服

。

②時(shí)間:依法每日三次

,每次25~30分鐘,10天左右即可氣沉丹田

。

③反應(yīng):每次呼氣一股熱流送入丹田

,小腹汩汩作響,腸蠕動(dòng)增強(qiáng)

,矢氣增多

。

第三步、意守丹田

①方法:當(dāng)?shù)诙阶龅降ぬ镉辛嗣黠@的感覺

,就可以把呼吸有意無意的止于丹田

。不要再過分注意呼氣時(shí)把氣往下送,以免發(fā)熱太過

,犯“壯火食氣”之弊

。呼吸放自然

,只將意念守在丹田部位,用文火溫養(yǎng)

?div id="jfovm50" class="index-wrap">!吧倩鹕鷼狻闭谴肆x。

②時(shí)間:每日三次

,每次30分鐘以上

。者一步功法是在丹田培養(yǎng)實(shí)力階段,需要時(shí)間較長

,40天左右可以感到小腹充實(shí)有力

。

③反應(yīng):基于第二步氣沉丹田,小腹發(fā)熱明顯

,十?dāng)?shù)日后小腹形成氣丘

,隨著時(shí)日和功夫增長,氣丘增大

,小腹力量增強(qiáng)

。力量足夠時(shí)會(huì)向下游走,有時(shí)陰部作癢

,會(huì)陰跳動(dòng)

,四肢腰背發(fā)熱等。

第四步

、通督

①方法:意守丹田40天左右

,真氣充實(shí)到一定程度,即沿脊柱上行

。在上行的時(shí)候

,勿忘勿助!意識(shí)跟隨上行的力量(勿忘)若行到某處停下來

,也不要用意識(shí)向上引導(dǎo)(勿助)

。上行的速度是由丹田的力量大小決定的,若力量不夠

,它就會(huì)停下來

,待丹田力量充實(shí)再繼續(xù)上行。如果上行到玉枕關(guān)通不過

,內(nèi)視頭頂即可

。

②時(shí)間:每天可增加練功次數(shù)和時(shí)間(40~60分鐘)。有人一霎那就可通督

,這樣通過力量很猛

,震動(dòng)很大。有人經(jīng)過數(shù)小時(shí)

、數(shù)天

,大多是一周左右

。通關(guān)過程為正常生理現(xiàn)象,人人可通

,極個(gè)別通不過的另有原因

。

③反應(yīng):在第三步的基礎(chǔ)上丹田充實(shí),小腹飽滿

,會(huì)陰跳動(dòng)

,后腰發(fā)熱

,名門處感覺真氣活躍

,自覺有一股力量沿脊柱上行。有的真氣培養(yǎng)充足

,一股熱力直沖而上

,勢頭很猛,一次沖過督脈

;有的行行駐駐

,數(shù)日方過;有的像水銀柱一樣

,隨呼吸上下活動(dòng)

,漸次上行。通督前后身體可能不穩(wěn)

,注意及時(shí)調(diào)整

。頭部感覺箍緊,有時(shí)沉悶不適

,為正?div id="jfovm50" class="index-wrap">,F(xiàn)象。此階段異常關(guān)鍵

,不可疑慮放松

。

第五部、小周天成

①方法:真氣過玉枕

、百會(huì)后

,向下經(jīng)鵲橋(舌抵上顎)入壬脈。小周天就已經(jīng)通了

!此時(shí)

,一吸氣真氣入腦海,一呼氣真氣入丹田

。此后

,原則上還是意守丹田,丹田是長期意守的部位

。如果百會(huì)出現(xiàn)活動(dòng)力量

,也可以意守百會(huì)

,靈活掌握。

②時(shí)間:每日三次

,每次60分鐘或更長

。 ③反應(yīng):此步初期,可能各種觸動(dòng)現(xiàn)象不斷

,十余天即可消失

。

1.基本打坐姿式(結(jié)印)

①寬衣松帶,面南端坐在平坦舒適的坐褥上

,使睪丸垂懸不觸外物

。將腿盤曲,足心朝天

,足

跟抵在會(huì)陰穴前面

,右腿盤曲壓在左腿之上(單盤)。要求右腳的“昆侖穴”(在足外踝后)壓在

左腳的“三陰交穴”(在足內(nèi)踝上三寸上)

。婦女相反

,用左腳的“昆侖穴”壓右腳的“三陰交

穴”,左腳在上

,右腳在下

。兩足心盡力朝上翻,大腿

、小腿膝須放平

,不能翹起。

注:“昆侖穴”是足太陽膀胱經(jīng)要穴“三陰交”

,是足太陽脾經(jīng)要穴

,又是足三陰經(jīng)脈的交會(huì)

。

故此

,“昆侖穴”壓在“三陰穴”上

,符合“陽穴扣陰穴”、“陽脈沖陰脈”

,“陽陰相接”

之理

。

如坐雙盤,則先將左腳心向上翻起

,放在右大腿上

,然后再將右腳盤壓于左腳之上,足心向上

,仍然是右腳之“昆侖穴”壓左腳之“三陰交穴

。”婦女左右腳相反。

②身子前傾

,向前拜撲于地

,然后向后微仰,如此三次(目的是使胯骨松開

,背脊骨直)

,然后

端身正坐,立背脊

,身體微向前傾

。

③上下松肩(肩關(guān)節(jié)上下、左右抽動(dòng))

,使肩骨松正

。

④右手掌(陰面)握左手掌背(陽面),右手中指尖的“中沖穴”扣壓左手掌心的“勞官穴”

,右

手四指(食指

、中指

、無名指

、小指)并攏貼在左手掌心上;右手的拇指按壓在左手的虎口處的

“合谷穴”上(左手虎口要撐圓)

,然后將左掌心翻向外

。

接上,右手握住左手向外平探

,掌心向外

,兩手與肩平。手型不變再往回縮

。如此伸縮三次

,

伸縮的目的是使左右手的腕關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)和肩關(guān)節(jié)松開

。

此后手型不變(右手陰面握左手陽面

,扣穴位置不變),將兩手置于腹下

,右手背輕貼在肚臍上

,手心盡量向外翻。

婦女握法相反

,左手陰面握右手陽面

,扣穴位置相同。

注:拇指是手太陰肺經(jīng)的末梢

,“合谷穴”是手陽明大腸經(jīng)要穴

,放手上結(jié)印法也是“陰陽相

接”。

⑤頸項(xiàng)松直,頭微向上頂

,提耳根

,收下腭,與撥背貫串(督脈拉直)

。

⑥搭鵲橋:舌頭上卷抵住上腭稱為搭鵲橋(溝通任督脈

,舌不辨味)。

塞兌:口微閉

,不思言語

;耳不聰而內(nèi)聽無弦曲。

垂簾:眼微閉留一絲光亮

,目光內(nèi)斂

,心不隨景轉(zhuǎn)。初練者若閉眼容易昏睡出偏

。

調(diào)型:四肢不動(dòng)

,渾身似金剛。

鼻息:呼吸自然

,微細(xì)綿長

,但不可勉強(qiáng),更不可著意思息長

。

靜功的坐式(結(jié)印)法

,各派不一。以上介紹的坐式是本門所秘傳

,它有兩個(gè)基本作用:第一是

通過活絡(luò)

,即暢通精氣通道,組成回路

。第二是起火

,即發(fā)動(dòng)氣機(jī)(詳見下面“練功時(shí)間”一

節(jié)的討論),因此坐式應(yīng)保持舒適

,骨骼松

,肌肉松,經(jīng)脈緊

。

2.調(diào)身法

若能按以上姿式盤坐

,周身不動(dòng),則自然不用調(diào)身

。若覺坐式不盡舒適

,則可將身體四肢,前

后左右上下蠕動(dòng)

,體察是否已達(dá)到上式坐式的要求

。力求坐得舒適,則渾身無牽掛矣。

3.調(diào)心法

初練靜功之訣在于至靜

。在練本功之前

,應(yīng)安排好一切心事(日常事務(wù)等),專心練功

;還要逐

漸適應(yīng)周圍的環(huán)境

,使周圍的噪聲或突發(fā)奇事的聲音不致引起心頭煩燥;應(yīng)盡可能告誡家人或

同伴不要在練功的時(shí)候打擾

,并對(duì)一切可能偶然出現(xiàn)的喊聲

、味覺、嗅覺

、閃亮等有所思想準(zhǔn)

備

,不至驚慌失措,難于應(yīng)付

。

4.引火(行功)法

回復(fù)到基本坐式

,初時(shí)垂簾之眼凝視三尺之外一片臥牛之地,仿佛真有一牛睡臥于彼

,隨呼隨

吸

,一起一伏。良久

,神光收回凝視兩眼角的大眼子(睛明穴)

,待兩眉間的印堂穴有微微的感

覺后

,當(dāng)即印堂穴后面的明堂穴上如置一明鏡

,將大眼子之神光沿督脈往下照。自大眼子開始

下照→鼻準(zhǔn)→人中(上唇中間凹處

,督脈之末端)→過鵲橋(舌頭)任脈下照→十二重樓(喉管)→

天突(在喉結(jié)下凹處中)→璇璣(在天突下一寸)→膻中(在胸骨上

,兩乳頭之中間)→鳩尾→中脘

→陰交→入黃庭,靜待片刻

,便覺小腹有微微感覺

,即將小腹微內(nèi)收,同時(shí)倒吸一次

。此過程

便是引火法

。

每次練功只能引火一次,不可多引

。引火過后即歸無為之法

,無念無慮以至靜。

5.

無為法(心法)

所謂無為并不是無所作為

,而是要讓事物按照其本身固有的規(guī)律運(yùn)動(dòng)變化

,讓氣血自然地沿其

軌道運(yùn)行,而不摻與人為的干涉。初練者往往總是不能靜下來

,總是有這樣或那樣的事情或思

緒突然撞入心扉

,引起煩惱和自責(zé)。當(dāng)靜不下

,千思萬縷纏繞心頭之時(shí)

,便不由自主地強(qiáng)迫自

己不要去想,然而越是想要不想事情越是會(huì)想

,如同陷入泥澤

,愈拔愈陷,愈陷愈深

,終于不

能自拔

,于是便自責(zé)自惱。這是十分正常的

,要達(dá)到無念無慮有個(gè)階段

,但也有方法可循。流

行之法有數(shù)息法

、意守丹田法等等

,目的是使精神集中。

為使初學(xué)者掌握致靜方法

,我們不妨借鑒佛家和道家練功的一些方法

。

口訣曰:“有欲觀竅,無欲觀妙”

,“先存后忘”

。

注曰:“有欲者,雜念叢生

,六塵之所致

;竅者,開竅也

,六塵之所由

。觀竅者,欲人守六根

是也

,無欲者致虛守靜

,自然妙趣橫生?div id="jfovm50" class="index-wrap">!币粤粌粽?div id="jfovm50" class="index-wrap">,是五蘊(yùn)未空,若要得空

,當(dāng)先存之

以虛其心

,次忘之以廓其量

,隨處隨時(shí)無不自在?div id="d48novz" class="flower left">

!薄傲?div id="d48novz" class="flower left">

、六塵、五蘊(yùn)”是佛學(xué)的概念

。六

根指眼

、耳、鼻

、舌

、身、意六根

;六塵指色

、聲、香

、味

、觸、法六塵

;五蘊(yùn)指色

、受、行

、識(shí)

、想五蘊(yùn)。佛家認(rèn)為

,(在練功時(shí))人的欲念是由六塵(外界的色