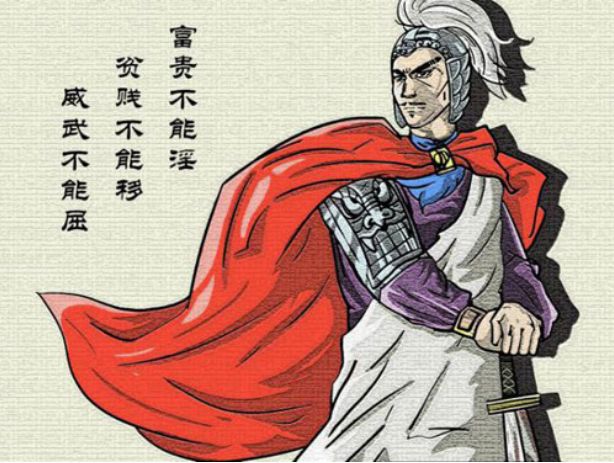

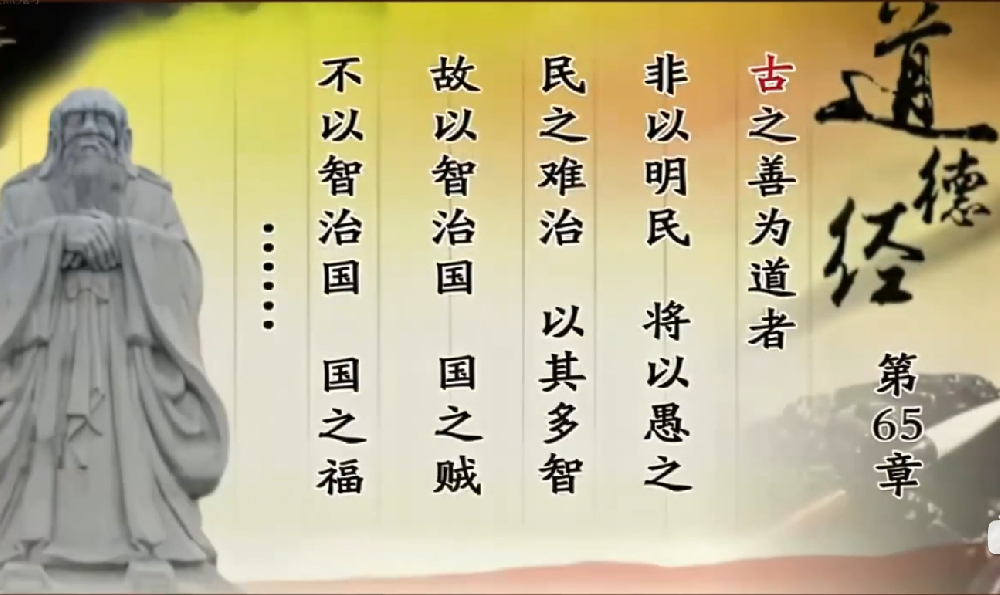

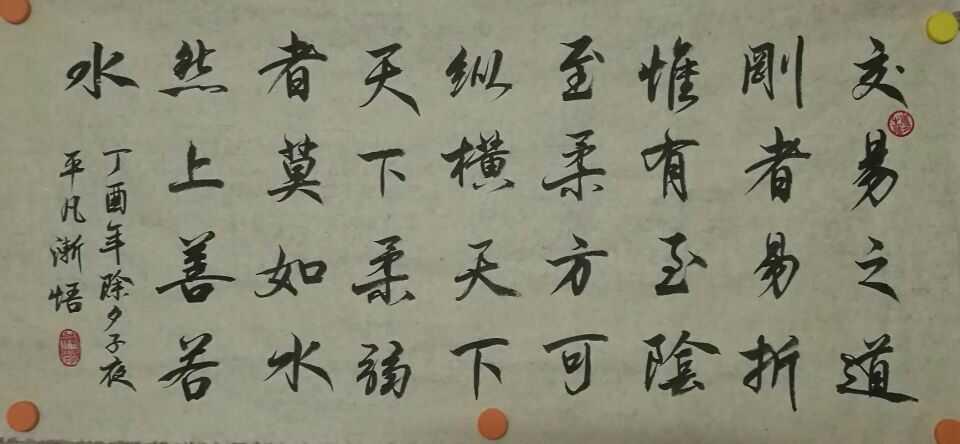

所以后面接著說,“有德司契,無德司徹”,這邊比較值得注意了。這邊所謂的“德”就是指善待 這邊《老子》用到“德”這個字 如果你學(xué)《老子》的話,就要記得:有德 所以前面我們學(xué)過“天之道,損有余而補不足”。你作為一個人,如果效法天之道的話,也能夠在能力范圍之內(nèi),設(shè)法做出這樣的事情。這也是有德的人他的修養(yǎng)的一個目標(biāo)。所以這邊講的“有德司契,無德司徹” 而最后的結(jié)論 所以在這里要補充一句,才能讓我們了解得更準(zhǔn)確。老子筆下的善人,往往是有了某種智慧,知道說這個道是怎么回事,人類從道而來,最后回歸于道。所以善人所作所為是符合道所安排的“德”的,這個“德”就是本性與稟賦。所以我們一再強調(diào),每一個人生下來都有他的德,但這個德你需要發(fā)展。你要保存它,就是要發(fā)展它,而發(fā)展它就是要回歸到道里面去。所以老子筆下的善人,不能脫離對道的覺悟,也就是說還是要注意到他的智慧的這一面。 最后我們既然談到“天道無親,常與善人”這樣的話,就要可以對照一下 另外還提到什么?更接近老子這邊所說的,就是“天道無親,唯德是授”,天道沒有特別偏愛、親近任何人,但是它特別支持誰呢?“唯德是授”,就是特別支持有德行的人。天道要配合,跟有德行的人是站在同一邊的。換句話說,一個人有德行的話,跟老子這邊所說的善人、有智慧的善人,他就會表現(xiàn)與天道的發(fā)展一致的作為。而《國語》最后也說“天道賞善而罰淫”,就是一般所說的賞善罰惡。 我們聽到天道賞善罰惡,會以為說那個天是不是又具有某種人格性呢?其實你不用想這些。你如果順從天道的話,本身多行善事,心地善良,這就是最大的福報:常常覺得坦坦蕩蕩的,好像手上拿著借據(jù),但不向別人要債 本文地址:http://m.mcys1996.com/dahuadaodejing/6284.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán)

課后思考:

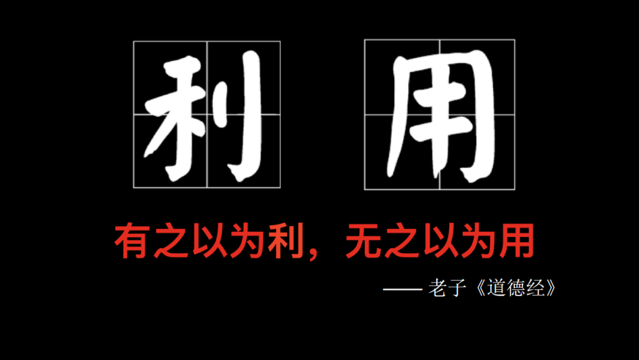

,無之以為用”說明了什么道理

,無之以為用”說明了什么道理