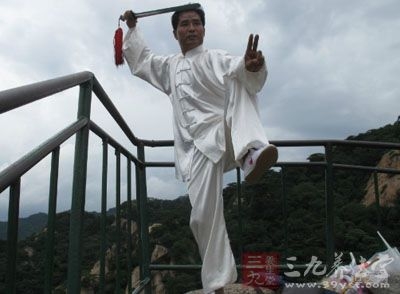

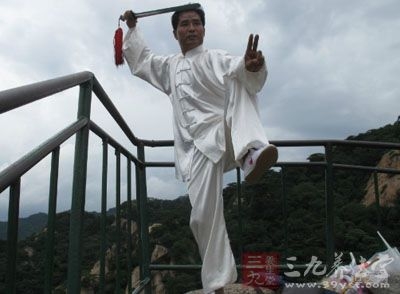

張三豐太極拳

簡(jiǎn)介

張三豐的武術(shù)可以說在武術(shù)界也是響當(dāng)當(dāng)?shù)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,張三豐創(chuàng)編了太極拳不僅使自己延年益壽,其總結(jié)的一套拳法對(duì)現(xiàn)代人也是頗有收益啊

。

張三豐

,元明之際武當(dāng)山著名道士。史書記載

,張三豐

,名張全一,字玄玄

,號(hào)三豐。遼東懿州人

。豐姿魁偉,龜形鶴骨

,大耳圓目,須髯如戟

。寒暑惟一衲一蓑

,或處窮山

,或游鬧市……書經(jīng)目不忘,凡吐詞發(fā)語,專以道德、仁義

、忠孝為本

。

“所以心與神通

、神與道一

、事事皆有先見之理也”。或三五日一餐,或兩三月一食;高興時(shí)穿山走石

,疲倦時(shí)鋪云臥雪,行住無常

,“人皆異之

,咸以為神仙中人”。

武當(dāng)?shù)澜虩挼ばg(shù)源遠(yuǎn)流長(zhǎng),著重在內(nèi)丹的修煉。內(nèi)丹是利用呼吸吐納的功法修煉

,練氣為丹

,這樣達(dá)到強(qiáng)身健體的功效

。

張三豐內(nèi)丹造詣深厚,他在《大道歌》中稱“未煉還丹先煉性

,未修大藥先修心,心定自然丹信至

,性情然后藥材生

。

形象地描述了內(nèi)丹由煉化精氣

、金液還丹

、采藥封固的形成過程

。張三豐內(nèi)丹著作甚豐,《金丹要旨》

、《金丹秘訣》

、《金液還丹歌》

、《無根樹二十四旨》

、《地元真仙了道歌》等明代即已刊行。后人編有《張三豐先生全集》,共八卷。

張三豐不僅內(nèi)丹造詣甚深,而且武功高強(qiáng)

,兼擅拳劍。他根據(jù)道教理論中的“道法自然”

、“守柔處雌”等理論,把道家的內(nèi)丹功、養(yǎng)生家的導(dǎo)引術(shù)

、武術(shù)家的拳法

、軍事家的兵法

,加以糅合、編創(chuàng)和演化。

做出了集大成的貢獻(xiàn),創(chuàng)造了以內(nèi)丹為體

、技擊為用

,養(yǎng)生為首、防身為要,以柔克剛、以靜制動(dòng)

、借力打力、后發(fā)制人的具有獨(dú)特功理功法、運(yùn)動(dòng)體系和形式的武當(dāng)內(nèi)家拳

。明清以后武林多稱張三豐為武當(dāng)內(nèi)家拳

、太極拳創(chuàng)始人

。

經(jīng)過歷代宗師的繼承發(fā)展

,武當(dāng)武術(shù)成為中華武林的一重要流派

,并在民間逐漸傳播開來

,影響深遠(yuǎn)

。

張三豐于明朝初年入武當(dāng)山

,拜玄帝(真武大帝)于天柱峰

,并在展旗峰北陲卜地結(jié)草廬,供奉玄帝香火

,另在黃土城卜地結(jié)草庵

,名“會(huì)仙館”

。他曾經(jīng)對(duì)山中耆舊說:“吾山異日與今日大有不同矣”

。

后來

,明太宗果然大修武當(dāng)山,封武當(dāng)山為五岳之首

,曰“大岳”。

明洪武二十二年

,張三豐離開武當(dāng)山

,不知去向

。當(dāng)年湘王朱柏朝謁武當(dāng)山

,尋張三豐不得

,寫有《贊張真仙詩(shī)》一首

,詩(shī)云:“張玄玄

,愛神仙

。朝飲九渡之清流

,暮宿南巖之紫煙

。好山劫來知幾載

,不與景物同推遷

。

我向空山尋不見

,徒凄然!孤廬空寂大松里

,獨(dú)有老彌松下眠”

。

明洪武二十四年

,明開國(guó)皇帝朱元璋遣三山高道使于四方

,清理道教

,因張三豐聲名遠(yuǎn)播

,故特意叮囑使者:“有張玄玄,可請(qǐng)來”

。但終未找到張三豐

。

明太宗朱棣入繼大統(tǒng)

,非常想把民間影響很大的“真仙”張三豐“延請(qǐng)?jiān)劤?div id="jfovm50" class="index-wrap">,多次派人尋訪

。并有致張三豐《御制書》:“皇帝敬奉書真仙張三豐先生足下:朕久仰真仙,渴思親承儀范

。嘗遣使致香奉書,遍詣名山虔請(qǐng)

。真仙道德崇高

,超乎萬有

,神妙莫測(cè)

。朕才質(zhì)疏庸

,然而至誠(chéng)愿見之心夙夜不忘

。敬再遣使致香奉書虔請(qǐng)

,拱俟云車?guó)P駕,惠然降臨

,以副朕拳拳之懷

,敬奉書

。永樂十年二月初十日”

。由此可見他渴見及仰慕張三豐的心情

。

久尋不見

,于是明太宗朱棣下詣在武當(dāng)山專為張三豐建“遇真宮”

,塑銅像供人朝拜

,并派官員灑掃。至高無尚的皇帝為一名武當(dāng)?shù)朗繉iT建廟禮奉,這在中國(guó)道教史上是絕無僅有的

。

集大成者張三豐

在張三豐之前,有東晉時(shí)代的葛洪創(chuàng)“太極法術(shù)”“太極秘法”;有南北朝時(shí)代梁國(guó)人韓拱月所創(chuàng)“小九天雛形太極拳”;有唐代隱居道上許宣平的“蘭十七式太極拳”;有李道子創(chuàng)“俞式太極功”

。

有明代俞蓮舟創(chuàng)“先天拳”;民間則流傳有“粘沾拳”“摸魚拳”“綿拳”等。張三豐對(duì)上述拳法進(jìn)行提煉升華

,將道家哲理融會(huì)貫通于太極拳技之中

,創(chuàng)造了一套以“太極十三勢(shì)”為代表的理論與實(shí)踐相結(jié)合的武當(dāng)內(nèi)家拳

。

與佛教少林拳并稱中國(guó)武術(shù)兩大奇觀

,從而使太極拳名震江湖

,廣傳于世

,形成了武術(shù)史上“南尊武當(dāng),北崇少林”的局面

。由此觀之

,在太極拳史上

,張三豐實(shí)有集大成之功。這些有史料可尋的太極拳傳承脈絡(luò)

,正是張三豐原式太極拳的淵源和線索

。

張三豐太極拳理論

張三豐生平及其創(chuàng)拳立派情形

張三豐其人,傳說不一。據(jù)《明史方技傳》中的《張三豐傳》記載

,他是遼東懿州(今遼寧義縣)人

,名全一

,字君寶

,號(hào)三豐

,義號(hào)玄玄子

。祖籍江西龍虎山

。長(zhǎng)相“頎而偉

,龜形鶴背,大耳圓目,須髯如戟

。

平常不修邊幅

,寒暑唯一衲一蓑

,人稱“張邋遢”

。行蹤飄忽不定

,處事怪異

,書經(jīng)目不忘

,善嬉諧而旁若無人。曾屢次云游武當(dāng)山

,在山上“創(chuàng)草廬居之”

,煉丹

,行拳。后又入四川青城

、鶴鳴諸山訪道求真。

張三豐一生著述頗豐

,其傳世之作較為可信的有《大道論》《玄機(jī)直講》《玄要篇》

。張三豐與其徒在武當(dāng)山修道

,明成祖專為他營(yíng)建武當(dāng)官觀

,所以其丹法流傳了下來

,稱“武當(dāng)?shù)琅伞薄?/p>

其特點(diǎn)有五

1、崇祀“真武大帝” ,奉真武大帝為祖師

真武大帝為北方七宿之神

,其像為龜蛇

,足道教信奉的北方大神

。武當(dāng)山自古就是道教奉祀真武之神的道場(chǎng)

。

2 、以“太極”學(xué)說為根本教義

張三豐的丹道思想源于陳摶學(xué)派

,以“無極而太極”立說

。其《大道論》一文

,系統(tǒng)闡述了太極分陰陽

、逆用陰陽

、順則生人、逆則成仙的丹道思想

,認(rèn)為天地足一太極

,人身也是一太極

,識(shí)得此天地之太極

、人身之太極

,即可行拳煉丹證成道果。

3、先雙修而后清修的內(nèi)丹實(shí)踐過程

張三豐的丹法屬于內(nèi)丹雙修派系統(tǒng)

,以《玄機(jī)直講》《玄要篇》《無根樹》為代表。其煉法稱“神仙栽接法”

,以雙修煉采“外藥”

,以清修煉養(yǎng)“內(nèi)藥”

。外藥在造化窟中而產(chǎn)

,內(nèi)藥在自身關(guān)元?dú)庋ㄖ卸?div id="jfovm50" class="index-wrap">,?nèi)藥是精,外藥是熏;內(nèi)藥是性

,外藥立命

,性命雙修

,方合神仙之道

。叫代中期以后,武當(dāng)?shù)琅刹⑷肴纨堥T派

,雙修法因不合全真北宗之旨而失傳

,至此時(shí)起,清修取代了雙修

。

4 、創(chuàng)“武當(dāng)內(nèi)家拳技”,形成道教武術(shù)派

道教史卜多習(xí)武之人,如道士王重陽曾巾武舉

、白玉蟾任俠好武

,但直至武當(dāng)?shù)澜膛d起

,才形成道教武術(shù)派。武當(dāng)內(nèi)家拳技是道教史上之一絕,其創(chuàng)始之首功當(dāng)推北宋武當(dāng)?shù)朗繌埲S。

張三豐因觀鵲蛇之斗,忽有會(huì)心,遂編演而成太極拳

。清代黃百家的《內(nèi)家拳法》所涉及到的《王征南墓志銘》《寧波府志-張松溪傳》等相關(guān)文章均認(rèn)為張三豐是武當(dāng)內(nèi)家拳的奠基人

。

5、以《道德經(jīng)》為刨拳的理論基礎(chǔ)

張三豐汲取了道家

、儒家的哲學(xué)思想

,并以道家為主干

,攝取傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)、兵法知識(shí).運(yùn)用太極說

、剛陽說

、五行說

、八卦說來高度概括武當(dāng)內(nèi)家拳的拳理

、拳技

、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)

,從而形成了獨(dú)到的武當(dāng)內(nèi)家拳見解

。

張三豐拳法特點(diǎn)

(l)拳法自然

老子《道德經(jīng)》一文說:“人法地

,地法天,天法道

,道法自然”

。張三豐以老子的本體說作為他創(chuàng)拳的理論基礎(chǔ)。老子認(rèn)為人是效法自然的,就應(yīng)順乎自然規(guī)律自

成法則,張三豐在創(chuàng)拳過程中

,始終貫穿著道法自然的法則

,按照“順其自然”的規(guī)律行拳

。

(2)圓形運(yùn)動(dòng)

老子認(rèn)為道是萬物之始,萬物乃由道產(chǎn)生

,“道生一

,一生二

,二生三”。萬物的變化越是伸展,離道就越遠(yuǎn)

,而最后仍要收斂

,返回于道

。換句話說,道的運(yùn)行規(guī)律是一個(gè)圓圈

。

據(jù)此原理

,張三豐創(chuàng)下的原式太極拳均以圓弧軌跡為主

,在行拳過程中或平圈、或立圈

、或斜圈、或止圈、或倒圈

、或半圓……均走弧形

,變化多端

。

(3)拳法陰陽

俗話說:“不懂陰陽,就無法練習(xí)太極拳

?div id="m50uktp" class="box-center"> !闭f明通曉陰陽規(guī)律對(duì)練習(xí)太極拳極為重要。

(4)貴柔處雌的戰(zhàn)略觀

老子在《道德經(jīng)》第二十八章中說:“知其雄

,守其雌

。”老子認(rèn)為知堅(jiān)強(qiáng)者最好經(jīng)常處在柔弱地位,這樣才能避免過早走向死亡的結(jié)局

。張三豐運(yùn)用這種貴柔處雌的思想

,形成了武當(dāng)內(nèi)家拳“尚變不尚力,貴化不貴抗

,尚走不尚頂”的技擊特點(diǎn)。

也就是說

,武當(dāng)內(nèi)家拳在技擊上專講柔化,不在氣力上勝人

。在訓(xùn)練上

,也純以養(yǎng)氣為主。

練拳時(shí)

,忌用蠻力

,務(wù)使全身松開

,氣血貫注,日久自成內(nèi)功。與敵交手

,以手之圓轉(zhuǎn)勁化解敵擊來之直勁,而不采取以硬碰硬的打法

,以腳之走來避開與敵互相頂撞的打法。但貴柔

守雌不是武當(dāng)內(nèi)家拳之終極目的,其終極目的是以柔克剛

。《武當(dāng)拳法手訣》一書中言:“攛不與斗,貼跌更奇

,彼來兇勇

,圈插敵元

,以柔克剛,以疾克遲

,以靜待動(dòng)

,以曲取直。”

這表明

,武當(dāng)內(nèi)家拳在技擊上講究以小力勝大力

,以速快打速慢

,以圓轉(zhuǎn)勁打直勁

,以柔弱勝剛強(qiáng)。在技擊過程中

,要求達(dá)到身似游龍,步踏九官,手運(yùn)纏裹

,出手軟如綿

,上身硬似

鐵

。對(duì)抗時(shí)

,以變應(yīng)變

,隨意而動(dòng)

,似攻似守

,似發(fā)似收

,如水之流

,似云之繞

,奠測(cè)端倪,達(dá)到動(dòng)靜自如的境界

。

(5)后發(fā)制人的戰(zhàn)術(shù)觀

張三豐太極拳和陳式太極拳的區(qū)別

張三豐根據(jù)老子“不敢為天下先”的哲學(xué)思想

,結(jié)合孫武的“后發(fā)先至以制人”的兵家戰(zhàn)術(shù)。

武當(dāng)張三豐太極拳與陳式太極拳理論

,雖都同用“太極”一詞

,但二者區(qū)別較大

,在陳式太極拳理論中可尋找出“經(jīng)絡(luò)”

、“易經(jīng)”“兵法”等痕跡

,拳架與拳理互相滲透

,密不可分

。

武當(dāng)三豐太極拳主要在道家養(yǎng)生功基礎(chǔ)上形成的

,有能筑基壯元?dú)獾臒o極樁

,能增長(zhǎng)浩然之氣和掤勁的混元樁

,能增長(zhǎng)功力并提高技擊性的立圓功

、平圓功等

。太極兩儀之理是張拳應(yīng)用之本

。

區(qū)別之一

陳式太極拳內(nèi)動(dòng)功法理論借鑒了人身經(jīng)絡(luò)學(xué)說原理

,陳式太極拳主張“以意導(dǎo)氣

,以氣運(yùn)身

,暢通氣血

,內(nèi)氣潛轉(zhuǎn)”。

因而說陳式太極拳的周身纏繞運(yùn)動(dòng)

,是經(jīng)脈和三百六十五絡(luò)的內(nèi)在運(yùn)動(dòng),它溝通表里

,滲灌激活機(jī)體每個(gè)細(xì)胞

,這是陳拳理論之一。

區(qū)別之二

陳式太極拳的始創(chuàng)者以《易經(jīng)》學(xué)說貫穿拳理

,創(chuàng)造出一種別于武當(dāng)張三豐太極拳的纏絲勁路

。

陳鑫在《陳氏太極拳圖說》敘述中明晰看出陳拳是以《易經(jīng)》學(xué)說原理,創(chuàng)出太極化勁圓與發(fā)勁方緊密相連的纏絲勁

。纏絲勁是陳拳與武當(dāng)張三豐太極拳區(qū)別之二,也是本質(zhì)的區(qū)別。

區(qū)別之三

從武當(dāng)太極拳與陳式太極拳在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的論述中

,能清晰的看出陳拳借鑒了兵法自衛(wèi)反擊

,進(jìn)攻和防衛(wèi)相互策應(yīng)

,貫穿在整套拳種,周身一體之攻擊防衛(wèi)理論。

相同之處

(1)練習(xí)太極拳時(shí)平 靜自然的心態(tài)

。

(2)都是采用“自然呼吸”法, 也就是動(dòng)作與呼吸自然配合。當(dāng)套路熟練后的提高階段

,要用 “腹式呼吸”

。

(3)只要能夠長(zhǎng)期堅(jiān)持鍛煉

,兩者確實(shí)可以從多方面改善和增強(qiáng)人們的健康狀況

。

(4)二者的理論

、拳法、技擊、均有一套系統(tǒng)科學(xué)方法,博大精深

。同為當(dāng)今不可或缺的拳種

。

武當(dāng)張三豐38式太極拳

武當(dāng)三豐38式太極拳拳譜

1,起勢(shì)

重心下沉

,腳尖點(diǎn)地,邁開馬步標(biāo)準(zhǔn),重心輕移到左腳

。做到:松肩沉胯,含胸拔背,全身放松

。兩手合到腑前下沉

,抱球提到胸窩,翻腕沉到膝蓋與膝平,再抱球從兩膝蓋提起與肩平

,成大圓形

。

沉肩沉肘沉掌

,氣運(yùn)掌心合掌于頭頂

,翻腕下沉至腸位與臍平,后收起,下沉做勾手提與肩平

,同肩寬。

2,退步崩式

兩手交叉抱球

,扣腳收腳丁步

,手抱圓

,手臂撐圓。轉(zhuǎn)身左腳向斜角邁步前移,馬步棚掌

,左掌心朝里右掌心朝下

,兩臂撐圓。

3 ,攬雀尾

穿掌后坐

,扣腳

,上手齊眉下手齊胯,抱球收腳丁步

。穿掌下沉,邁右腳推

、按

,擺左扣右

,擺右扣左

,一插

,二插收腳

,三托換掌

,左掌穿出

,翻腕提膝,腳尖扣起蹬出

,繃直收回

。

重心下沉

,上步

,馬步送掌。擺腳一帶至左上斜方

,二換手退步,轉(zhuǎn)身弓步帶掌至右后斜角

,后坐穿掌收腳

,下沉扣腳抱球

,面向正前方

。

4,正單鞭

左掌外翻

,右手從左掌心穿出勾手

,左手扶助右肘

,提膝蹬腳

,腳尖繃直收回

,重心下沉

,左腳邁出

,掌心朝里向外逐漸分開。

5,提手上勢(shì)

后坐扣腳

,左掌從腸位穿出

,稍低于肩成正馬步

。翻腕擺腳帶掌收腳

,肘與膝合

,掌向正前方,托掌帶手至腸位,形成一個(gè)立圓形

,勾手提于肩平

,提膝與手同步,蹬腳

。

收腳抱球

,重心下沉

,腳跟著地

,扣腳轉(zhuǎn)腰翻球

,左腳點(diǎn)起與兩掌心相對(duì)

,左腳邁出

,馬步沉掌

,左掌心提至心窩

,兩掌背相對(duì)

。

6 ,白鶴亮翅

抱球收腳,穿掌上步,右撩左按,左腳前點(diǎn),兩臂撐園。

7,左摟膝拗步

右掌下按

,左掌上托,左腳收回成丁步,左掌心下按

,右掌心上托與肩平

,重心下沉,左腳邁開

,摟膝推掌

。

8,右摟膝拗步

跟步后坐,轉(zhuǎn)身帶掌,左掌托與肩平,右腳收回丁步

,重心下沉右腳邁出,右摟左推

。

9

,倒轉(zhuǎn)肱撥掌后坐,轉(zhuǎn)腰右掌從腸位向左膝下插

,抱左插扣腳

。撥掌后坐兩手收至腸位

,送掌提膝,兩掌心朝上

。重心下沉右腳后退

,左掌收至腸位向膝蓋下插,二插扣腳

,撥掌收腳,兩手收至腸位

,掌心向上

,送掌提膝,腳尖繃直。

10,斜飛式

重心下沉,左腳向斜角退步

,轉(zhuǎn)身右掌下插

,二插收腳丁步

,右腳后退

,轉(zhuǎn)身右掌從心窩送出,掌心向上。

11,虛步亮掌

左掌收到腸位

,從腋下穿出

,左腳前點(diǎn)成虛步亮掌

,兩掌心朝前

。

12,提手上勢(shì)

右掌穿出,左腳后退

,帶手收腳

,兩手收至腸位

,勾手提膝蹬腳

。收腳抱球

,重心下沉

,腳跟著地

,扣腳轉(zhuǎn)腰,翻球收腳

,掌心相對(duì)。重心下沉

,左腳邁開

,馬步沉掌

,掌背相對(duì)。

13,白鶴亮翅

抱球收腳,穿掌上步,右撩左按

,左腳前點(diǎn)

。

14,左摟膝拗步

右掌下沉

,左掌上托

,收腳丁步

,左掌下按

,右掌上托

,邁步

,摟膝推掌

。

15,海底針

按掌收腳一插

,二插換腳,三插上步

。

16

,閃通背重心前移

,擺腳翻左架右

,兩拳心朝上。

17,上步搬攔捶

跟步合手,后坐轉(zhuǎn)身收腳

,上步帶拳沖

,兩拳交叉與肩平

,拳背朝上。

18

,攬雀尾跟步后坐

,兩手收到胸前,推掌丁步。重心下沉

,右腳向前邁出,左手從右臂上方穿出

,右掌托起帶手蹬腳

。收腳送掌

,帶手轉(zhuǎn)身,丁步抱球。重心下沉上步推球