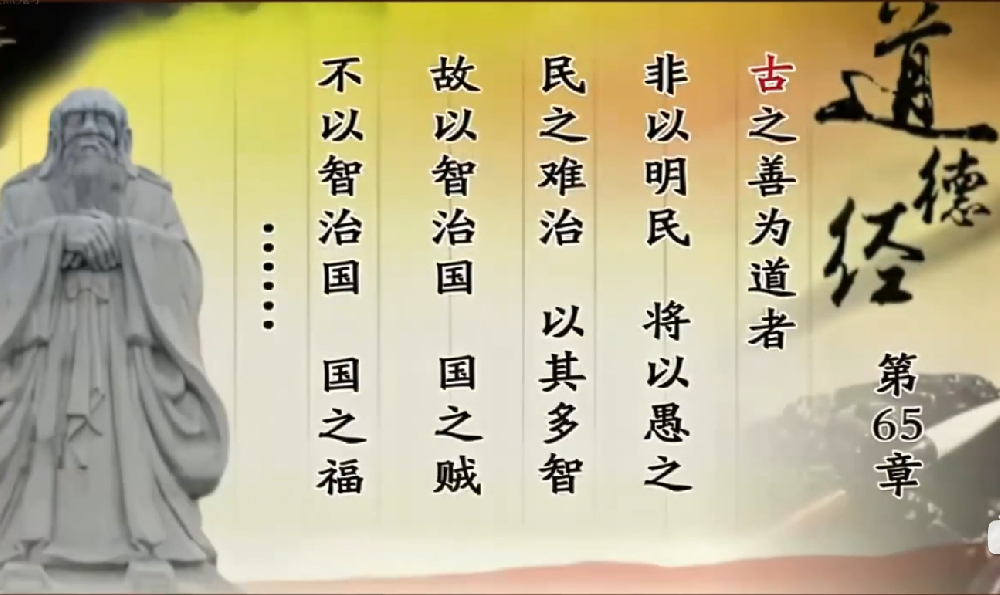

這一集的主題是有欲望未必是壞事。我們要繼續(xù)介紹老子《道德經(jīng)》的文本 道 名 無名,萬物之始; 有名,萬物之母。 故常無欲,以觀其妙; 常有欲,以觀其徼(jiào)。 此兩者同出而異名,同謂之玄。 玄之又玄,眾妙之門。 上一集我們已經(jīng)把“無名”“有名”做過說明了,因?yàn)槿擞欣硇裕仨氁阑蚪缍承┟Q,否則無法從事思考。但是有了認(rèn)知以后,自然就會產(chǎn)生欲望了,就是會有意愿,對你所知的東西要表達(dá)一種態(tài)度,然后就有兩種可能——無欲與有欲。但問題來了,你看到市面上《老子》的書,80%以上的斷句都是用“無”“有”來斷句,你看了之后以為那是原始的版本,事實(shí)上問題很大。一方面,王弼本的斷句是“無名”“有名”“無欲”“有欲”,比他更早的帛書本也是這樣斷句的。古代帛書本沒有標(biāo)點(diǎn)符號,它是用古人的方式——“之乎者也”作為斷句,所以它這邊說:“故恒無欲也,以觀其妙。恒有欲也,以觀其徼。”在帛書《老子》里面,“常”這個(gè)字它是講“恒”,代表它的版本是在漢文帝劉恒之前。后來才改成“常”,我們已經(jīng)習(xí)慣了。所以在這里講“無欲也”“有欲也”。 但是為什么這么多學(xué)者,連西方翻譯的《老子》也一樣,都用“無”“有”來斷句呢?在歷史上,第一個(gè)用“無”“有”來斷句的是誰呢?是北宋的王安石。王安石是北宋的政治家,變法革新,最后失敗了,他在文學(xué)與哲學(xué)方面也有一定的成就。王安石的年代是1021年到1086年,比王弼整整晚了1000年,比老子晚了大約1700年。因此,有什么理由要采用王安石的斷句去念《老子》呢?這是沒有商量余地的。在念《老子》的時(shí)候,我常常覺得遺憾,不知道為什么這么多學(xué)者忽略這一點(diǎn),或是明明看過王弼本、帛書本的《老子》,還是喜歡用“無”“有”來斷句。事實(shí)上用“無”“有”來斷句是說不通的,因?yàn)槿藢Α盁o”與“有”的了解基本上是很抽象的。在老子書中提到“無”與“有”有三個(gè)地方,但他并不是把“無”“有”當(dāng)作我們一般所想象的“無就是虛無 老子怎么可能說“有欲”呢 接著 最后那一句“此兩者同出而異名” 我們用“無欲”“有欲”來斷句,在老子文本里面“以經(jīng)解經(jīng)”的話,也有充分的根據(jù)。在《老子》書里面提到“無欲”有6次,提到“欲”有7次,說明什么?談到道的時(shí)候,你對道有體會就會無欲,然后老子筆下的圣人要做的也是無欲。有關(guān)這個(gè)圣人,我們后面就會談到了。而另一方面,提到“欲”的地方有7次,就是圣人欲如何、欲如何。所以在斷句方面用“無欲”“有欲”來斷句,在老子文本里面并不是問題。問題只在于,長期以來,從北宋王安石以后將近700多年 你能不能夠自己使用一下“無欲”與“有欲”這兩種情況,也就是當(dāng)你沒有欲望的時(shí)候,你看到了什么?而當(dāng)你有某種欲望的時(shí)候 本文地址:http://m.mcys1996.com/dahuadaodejing/5865.html.

聲明: 我們致力于保護(hù)作者版權(quán),注重分享

【課后思考】

?" onerror="nofind(this)" >

?" onerror="nofind(this)" >